2024-2028年中国压缩空气储能行业影响因素分析

一、有利因素

(一)政策利好

2023年4月24日,国家能源局综合司发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见》,其中提到积极推进新型储能建设。充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热(冷)储能等各类新型储能的优势,探索储能融合发展新场景,提升电力系统安全保障水平和系统综合效率。

(二)压缩空气储能技术不断提升

随着科技的不断进步,压缩空气储能技术正在不断创新和改进。首先是压缩机技术的提升,压缩机的效率和稳定性逐渐得到改善,使得储气效果更好。其次是储气罐的设计优化,采用新材料和新结构,提高储气罐的压力容纳能力和安全性。此外,控制系统的智能化程度也在不断提高,使得压缩空气储能系统更加稳定和可靠。

目前国内的许多高校和研究机构开始了针对压缩空气储能技术进行研究,取得了一些初步的成果和经验。此外在国内一些能源储存和利用项目中,压缩空气储能技术也得到了一定的应用。例如,湖南长沙市的“压缩空气储能电站”已经建成并投入使用。未来,随着智能电网的发展,压缩空气储能系统也将具备智能化的控制技术,以实现对储能系统的精确控制和优化调度。智能化控制技术可以提高储能系统的灵活性和响应速度,更好地适应电网需求。

(三)压缩空气储能应用领域广泛

压缩空气储能技术在应用领域具有广阔的前景。首先是电力系统中的应用,压缩空气储能可以快速响应电力系统的调峰应急需求,当电力系统负荷突然增加或供电不足时,能够迅速释放储存的压缩空气能量,以满足电力系统的能量需求,可以很好的用于电力储备和调峰,解决可再生能源的波动性和间歇性问题。其次是城市燃气系统领域,压缩空气储能可以帮助城市燃气系统应对突发的负荷需求,例如极端天气条件下的燃气需求增加、管道故障等。通过储存压缩空气能量,可以迅速释放储存的气体,以满足燃气系统的能量需求。

此外,压缩空气储能还可以广泛应用于工业生产、建筑能源管理和能源供应等领域。压缩空气储能可以将压缩空气中的能量转换成其他形式的能量,例如电能或机械能,从而为工业生产提供更多的能量选择,还可以为工业生产提供多种能量回收、峰谷平衡、应急备用和能量转换等服务,进一步提高工业生产的能量效率和稳定性。

(四)压缩空气储能与新能源结合

压缩空气储能与新能源结合是一种重要的应用方式,可以实现对新能源的有效储存和利用,如与风力发电、太阳能发电等可再生能源相结合,以提高能源利用效率和可再生能源的可靠性。以下是压缩空气储能与新能源结合的几种方式。

一是太阳能压缩空气储能系统:太阳能压缩空气储能系统是一种将太阳能转化为压缩空气电力的技术。太阳能可以用来驱动压缩机将空气压缩到储能罐中,并在需要时释放压缩空气产生电力。太阳能压缩空气储能系统利用太阳能的优点,不但可以避免对环境的污染,同时还可以实现能源的可持续利用。

二是风能压缩空气储能系统:风能压缩空气储能系统是一种将风能转化为压缩空气电力的技术。当风能充足时,可以利用风力发电机将电力转化为压缩空气,并将压缩空气存储在储能罐中。在需要时,可以释放压缩空气产生电力。风能压缩空气储能系统可以实现风能的高效利用,同时还可以提高风电的可靠性。

三是生物气体压缩空气储能系统:生物气体压缩空气储能系统是一种将生物气体转化为压缩空气电力的技术。生物气体可以通过生物质发酵产生,例如甲烷等。将生物气体压缩到储能罐中,并在需要时释放压缩空气产生电力。生物气体压缩空气储能系统可以实现对生物气体的有效利用,同时还可以提高能源的可持续性。

总的来说,压缩空气储能与新能源的结合可以实现对新能源的高效利用和储存,同时还可以提高能源的可持续性。随着技术的不断发展和创新,压缩空气储能与新能源的结合将会有得到更广泛的应用。

二、不利因素

(一)压缩空气储能投资成本高

压缩空气储能技术的投资成本相比传统的储能技术较高,主要是因为压缩空气储能系统的设备和建设需要的专业技术较为复杂,同时需要建设大型储气罐、压缩机、膨胀机等设备,这些设备的成本较高。此外,压缩空气储能技术还需要大量的电力支持,因此还需要建设配套的电力设施,如变电站、电缆等,这同样也会增加投资成本。

(二)压缩空气储能电站选址受限

目前已经投产和在建的压缩空气储能电站大多采用盐穴储存高压空气,盐穴储气具有容量大、压力高、安全可靠、经济性好等优点,但其仍然存在一定程度上的选址受限问题。

目前,我国大力发展“沙戈荒”和“深远海”大规模新能源基地建设,在地理上一般不具备建设配套盐穴储气压缩空气储能电站的条件。在“沙荒”地区,压缩空气储能可采用管线钢或者人工硐室储气,但对于管线钢技术路线而言,仅其储气系统造价就高达5000~6000元/kW,不适合大规模使用。人工硐室储气部分的造价2000~2500元/kW,未来还可能进一步下降。虽然我国目前规划建设的人工硐室储气压缩空气储能电站较多,但大多数处于可研阶段或者建设初期,其技术成熟度、安全性、可靠性有待通过示范项目进行工程验证。在“深远海”新能源基地,我国目前水下柔性压缩空气储能还处于试验项目原理验证阶段,距离真正的工程应用还有一段的距离。

(三)核心装备定制化生产导致成本过高

压缩机、透平膨胀机、换热设备是压缩空气储能电站地面系统的核心装备,其对压缩空气储能电站的经济性具有较大的影响。受储气条件、接入条件、应用场景和投资规模的影响,目前各压缩空气储能电站的装机容量和技术参数差异化较为明显。

以江苏金坛和三峡化德2个项目为例,2座电站的装机容量均为60MW,金坛电站采用盐穴作为储气库,储气容积为2.24×105立方米,运行压力为13.2~14.0MPa;化德电站采用人工硐室储气,储气容积为4×104立方米,运行压力为4~10MPa。

这2个项目技术参数的差异导致压缩机、空气透平这2个核心装备的结构形式、技术参数、运行模式都有较大的差别,市场上尚未有系列化产品,需要定制化生产,因此导致研发成本较高。

(四)压缩空气储能标准体系建设不完善

目前压缩空气储能正处于由示范项目向商业化过渡的关键阶段,压缩空气储能领域标准化的工作也处于起步阶段,标准体系建设存在顶层设计不足、标准编制与立项系统性不强、关键性技术标准缺失等问题,尚未建立科学健全的标准体系。标准化工作是压缩空气储能产业健康有序发展的重要支撑,为此,需要进一步加强压缩空气储能标准体系建设,积极推进压缩空气储能关键标准的实施落地及其与现有能源电力相关标准的衔接。

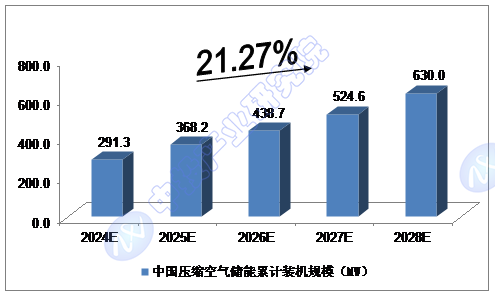

2024-2028年中国压缩空气储能累计装机规模预测

2022年,我国压缩空气储能累计装机规模达到196.4MW;2023年,我国压缩空气储能累计装机规模达到237.5MW。

我们预计,2024年我国压缩空气储能累计装机规模将达到291.3MW,未来五年(2024-2028)年均复合增长率约为21.27%,2028年将达到630.0MW。

图表 中投顾问对2024-2028年中国压缩空气储能累计装机规模预测

数据来源:中投产业研究院

本文作者可以追加内容哦 !