图片来源:Pixabay

随着《新现场督导指引》颁布实施,多起因在现场督导中查出违规事项的IPO企业及保荐机构被监管下达不同程度的行政处罚。

近日,在主动终止上市进程两个多月后,大连科利德半导体材料股份有限公司(简称“科利德”)也于5月8日被上交所予以通报批评的处罚。

据悉,2023年6月15日,上交所受理科利德科创板上市申请。科利德在2023年10月12日回复了第一轮问询,五个月后就终止上市了。随着监管处罚决定的下发,其终止之谜也揭晓。

《摩斯IPO》分析该IPO监管处罚案例发现,科利德在报告期存在高估研发费用,低估原材料成本的嫌疑,从而导致研发人员数量、研发投入金额等科创属性指标和成本相关指标的重要信息披露不准确,无法保证信息的真实性、准确性和完整性。同时,其保荐机构海通证券在多个首发保荐业务中履职尽责明显不到位,投行质控内核部门对尽职调查把关不审慎,被交易所认定为保荐业务内控薄弱。

1

科利德科创属性指标信披不准确

根据这份处罚决定,科利德在发行上市申请过程中,存在以下违规行为:

(一)科创属性指标相关信息披露不准确

研发人员数量披露不准确

《摩斯IPO》分析案例发现,科利德在报告期存在将原本是非研发人员”调整“为研发人员的行为,从而虚增研发人员数量,具体操作方式就是”重新签订劳动合同“,将原本非研发岗位的劳动合同改成研发岗位的合同;将员工从非研发部门调到研发中心;将研发人员从事非研发工作的工时全部计成研发工时,从而导致研发薪酬被高估。

根据科利德申报文件披露,“截至报告期最后1年末,科利德研发人员数量为44人,占当年员工总数的比例为12.83%。报告期内,科利德不存在通过调岗方式新增研发人员的情形,且专职研发人员不存在从事非研发活动的情形”。

然而交易所现场督导发现:

一是科利德与部分员工重新签订劳动合同并修改工作岗位类型。科利德子公司与13名员工于申报后重新签订劳动合同,约定工作岗位为研发相关岗位,但上述人员前份劳动合同约定工作岗位为生产技术员、安环工程师等非研发岗位。

二是报告期最后1年末,科利德在OA系统中将15名员工所属部门由非研发部门调整到研发中心。

三是最近3年,33名专职研发人员同时从事非研发工作,而研发人员认定以及薪酬核算的主要依据资料显示其全时从事研发活动。

交易所认为,科利德认定上述人员为研发人员的依据不充分,相关情况与申报文件披露不一致。

2.研发投入金额披露不准确

《摩斯IPO》分析案例发现,科利德关于研发投入的“三宗罪”均导致其研发费用虚高,其中包括多记研发人员工时从而高估研发人员薪酬;系统中记录的研发材料领用金额和原始纸质单据上的金额匹配不上,导致研发材料费用高估;研发领用钢瓶瓶阀和钢瓶的使用量无法匹配,公司无法解释其合理性,存在虚增研发费用的嫌疑。

根据科利德申报文件披露,”科利德最近3年累计研发投入合计3857.12万元,占最近3年累计营业收入比例为6.35%。报告期内,参与研发活动的人员薪酬按照参与研发活动的工时占比计入研发费用,归集合理准确。此外,研发材料领用后真实使用,均有完整的书面记录并对应具体研发项目,相关记录全流程可追溯”。

然而交易所现场督导发现:

一是前述参与非研发活动的33名专职研发人员职工薪酬未按照工时进行分摊,均计入研发费用,涉及金额805.36万元。

二是ERP系统账面研发领料数据与原始纸质单据不匹配。例如,部分系统中归集为研发费用的材料领用,对应经审批的纸质单据显示用于生产。又如,研发部门留存的纸质单据领料明细未能与系统数据逐一匹配,其金额小于对应期间的系统领料金额,涉及差异185.96万元;同时,部分研发领料未留存或未使用纸质单据,对应期间的系统领料金额为484.80万元。

三是发行人研发领料与其实际需求不匹配。报告期内,科利德研发领用钢瓶瓶阀2399个,涉及金额388.03万元。瓶阀与钢瓶的使用量具有一定匹配性,而发行人报告期内研发领用钢瓶数量为零。科利德职工薪酬归集以及研发领料相关内部控制情况与申报文件披露不一致,且其未充分说明研发活动仅领用瓶阀而未领用钢瓶的合理性,研发费用归集不准确。

(二)未充分说明成本核算的准确性科利德

《摩斯IPO》分析案例发现,科利德存在低估成本的行为,其ERP系统计算的原材料成本金额显著少于实际车间投入原材料金额,科利德无法解释这种差异的原因及合理性。

现场督导发现,科利德成本核算主要依据ERP系统数据,而ERP系统中生产高纯三氯化硼的原材料领用数量与车间实际投料数量、BOM理论需求量存在较大差异。经查,报告期内,ERP系统中原材料领用数量少于车间投料记录数量287.40吨,如按报告期平均采购价格测算,涉及金额约1,469.96万元。此外,经测算,报告期内,ERP系统中领用的原材料对应成本少于理论值约3789.80万元。科利德未充分说明上述大额差异的原因及合理性。

交易所认为,科利德作为信息披露第一责任人,未能准确披露研发人员数量、研发投入金额等与科创属性指标相关的重要信息,相关数据扣除后不再满足科创属性指标条件;此外,也未能充分说明成本核算的准确性,未能保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整。

2

海通证券保荐业务内控薄弱

同时,交易所对科利德的保荐机构海通证券以及保荐代表人张波、周磊予以通报批评。

上交所认定海通证券在保荐核查工作中履职尽责不到位,同时保荐业务内部质量控制存在薄弱环节。在保荐核查工作方面,海通证券未充分核查科利德科创属性指标相关信息,其中包括未充分核查研发人员认定依据和未充分核查研发投入金额的准确性,同时海通证券未充分核查成本核算的准确性。

在保荐业务内控方面,海通证券因首发上市保荐业务履职尽责不到位,分别于2023年6月15日、2024年1月29日被上交所采取监管警示、监管谈话的监管措施,向上交所提交了书面整改报告,但未切实整改到位。

交易所在科利德项目现场督导中仍发现,海通证券在保荐业务内部质量控制方面存在薄弱环节:

一是质控、内核意见落实不到位。现场督导发现,质控、内核部门已关注发行人研发、成本等方面情况,但未充分关注项目组回复出具的部分结论是否有相应的业务资料支持。

二是质控部门现场核查有效性不足。现场督导发现,质控部门已查看了发行人ERP系统并执行了独立抽凭程序,但仍未发现相关异常情况。

交易所认为,研发人员数量、研发投入金额是《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定的重要指标,成本核算涉及发行人是否符合上市条件的判断。但海通证券在多个首发保荐业务中履职尽责明显不到位,投行质控内核部门对尽职调查把关不审慎,上述行为不符合《保荐人尽职调查工作准则》等执业规范要求,违反了《上海证券交易所会员管理规则》。

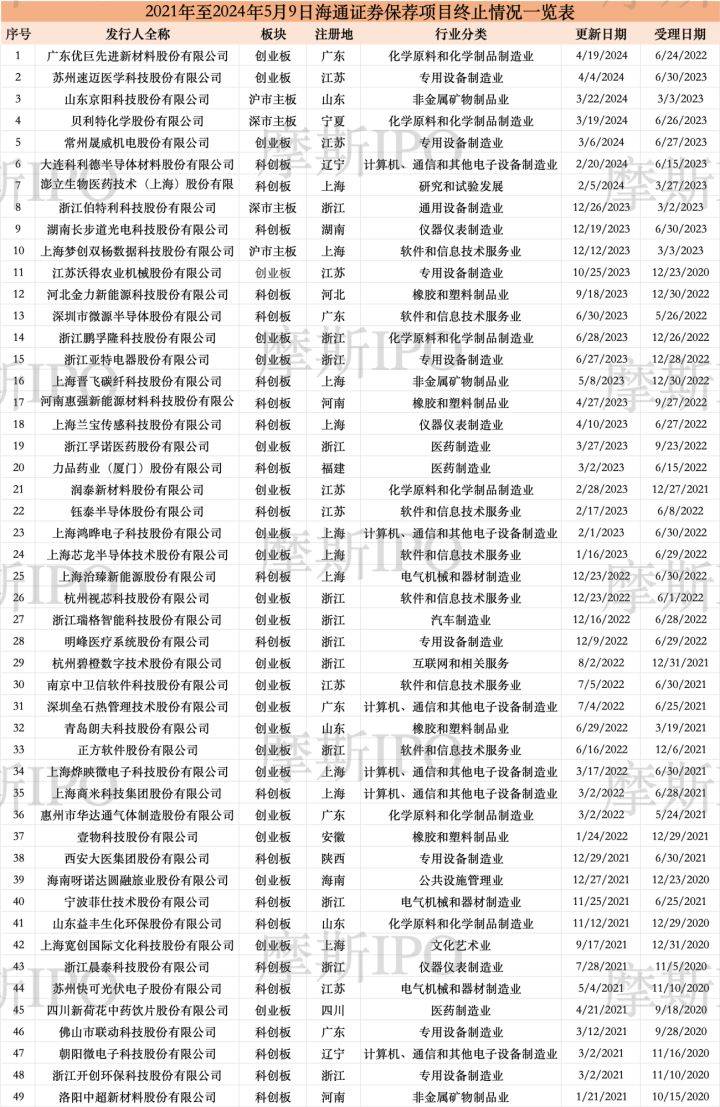

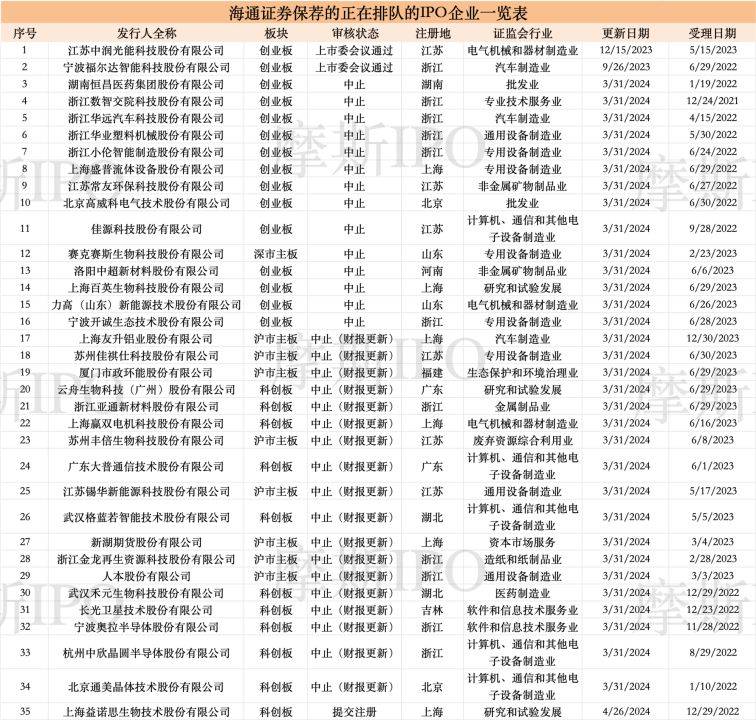

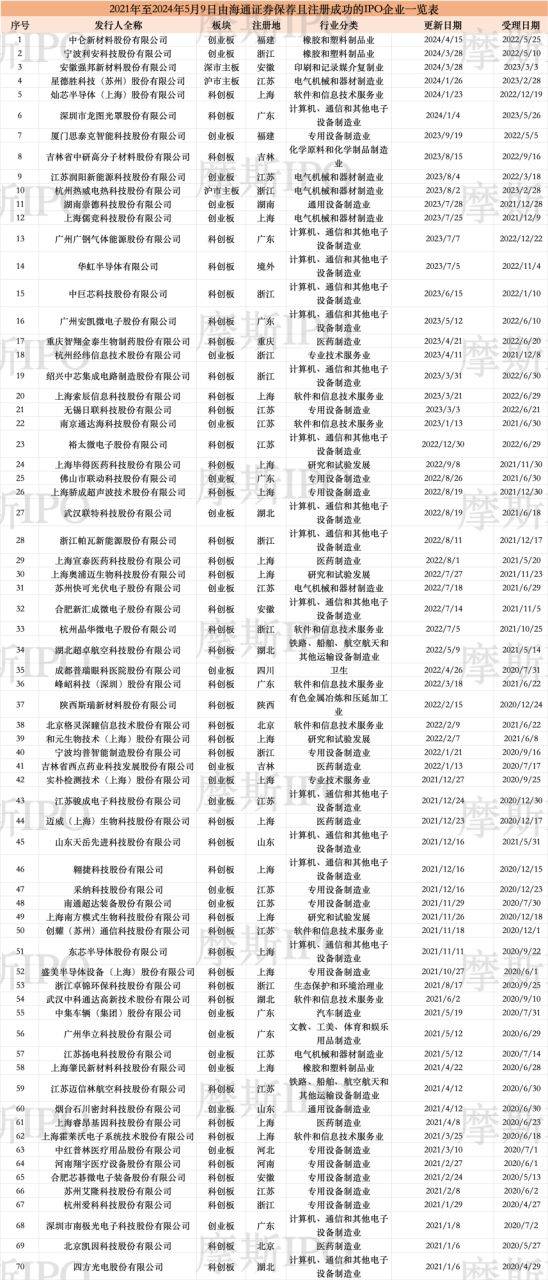

从2021年起至今,由海通证券保荐并终止的IPO项目共计49家。而目前由海通证券保荐并仍在沪深两地交易所上市排队的IPO企业有35家,其中,过会2家,提交注册1家,中止32家。2021年至今,在沪深两大交易所,由海通证券保荐并成功注册的IPO企业共70家。

作者 | 摩斯姐

来源 | 摩斯IPO(MorseIPO)

本文作者可以追加内容哦 !