最近发现,每个月交的燃气费,好像比以前多了一些。

有这种感觉的,不止我一个人。

4月份开始,有不少来自四川、重庆、江苏、湖南、湖北、安徽、山西等地的网友感到疑惑,自己生活习惯没有什么变化,但去年下半年以来,燃气费都比往年有不同幅度的增长。

这事儿也在网上引起了不小的讨论。

今天就来和大家聊聊。

01

多地反映燃气涨价

从4月份开始,多个城市的居民燃气费用问题成为热点话题。

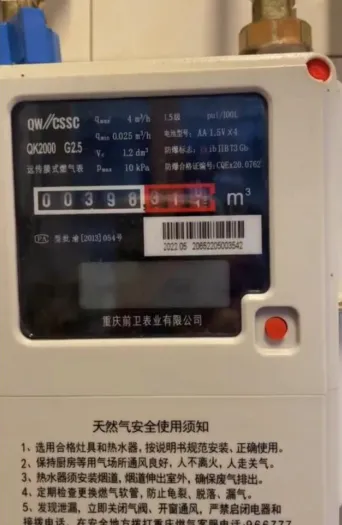

起因是成都、南京等地的居民发现,自己在未改变生活习惯的情况下,燃气费用却变多了,引起了广泛关注。其中,重庆的燃气费问题更是因为被质疑“智能电表更换后费用激增”而成为舆论焦点。

重庆市民李女士称燃气表几秒就转一立方。

影响之大,还促使重庆联合调查组成立了4个专项检查组,进驻重庆燃气集团等燃气企业进行调查。调查结果显示,排除了智能燃气表质量缺陷和燃气公司远程操控的可能性,问题主要源于相关企业的管理不当,如随意抄表、违规估算、计费周期混乱以及换表过程中的组织混乱等。

4月28日,重庆燃气公布了整改情况,表示已将多收的燃气费用全部退还,并承诺将全面整改计费问题,确保应退尽退。

基于此,四川、江苏、陕西等近20个省份也相继开展了对燃气表、水表、电表等"三表"的计量专项监督检查,以规范相关行业公司的行为。

尽管这场风波逐渐平息,但仍有部分地区居民对"燃气价格上涨"等问题持续关注。

一些城市燃气公司也对此进行了解释,指出燃气费用上涨,主要是由于近年来天然气价格机制调整的加速实施所致。

02

燃气是如何定价的?

到这,就不得不提我国燃气费用的定价机制了。

此前,我国的天然气价格体系一直采取政府管制和市场化定价的双轨制。即:非居民用气采用市场化定价,而居民用气则出于民生保障需要,受政府管控。

这就会导致居民用气价格长期低于成本,形成价格倒挂。

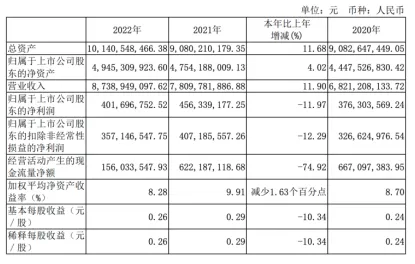

遇上影响天然气供应的事件,燃气企业的日子就会变得比较难过。比如2022年俄乌冲突期间,天然气供应紧张,价格飙升,燃气企业不得不高价采购、低价销售,业绩普遍出现了下滑。

因此,到了冬天用气高峰,不少地方就会采取补贴的形式,来缓解价格压力。像“煤改气”大省河北,去年四季度就与当地燃气公司签订了保供协议。据新奥股份披露,公司2023年收到的保供补贴等高达5.18亿元。

但长期这么干,也不是办法呀。

这几年,国际油气价格不断走高,城燃公司在居民用气端长期亏损,会打消其供应的积极性,同时会将盈利目标转向非居民用气,导致需要用气的工厂等成本增加。

显然,这并不是一个良性循环。

国家也注意到了这一点,国家发改委曾在2018年表示,近年来天然气价格改革主要侧重于非居民用气,居民用气价格改革相对滞后,且居民气价偏低的矛盾越来越突出。气价倒挂既不利于保障居民用气供应,也不利于天然气行业持续健康发展。

在2023年,国家发改委出台了《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》,国内天然气顺价工作开始提速。

所谓顺价,就是销售商品时的价格高于收购时的价格。在燃气领域,主要指城燃公司按照购买天然气时的价格变化去调整向终端用户销售燃气的价格。

据华创证券统计,2023年,至少52个市、县上调居民用气价格,统计范围内的基础居民气价(即第一阶梯气价)平均上调0.256元/方,涨幅近10%;其中河北、内蒙古等省份普遍调价,经统计,河北10个地区的基础居民气价平均上调0.391元/方,涨幅达14%。

03

水电煤纷纷涨价,高铁也贵了

其实,不光是燃气费,公共事业相关不少领域都出现了涨价现象。

据天风宏观,广州、上海等地都同步上调了居民和非居民水价,由于当前居民部门水价相对较低,居民用水涨幅会明显高于非居民部门。

电价也在峰谷分时方面进行了优化,如:安徽将目前执行的7、8两个月的峰谷时间段扩大到7、8、9、1、12五个月,峰价上浮比例从81.3%提高至84.3%,谷价下浮比例从58.8%提高至61.8%,即峰价更高,谷价更低。

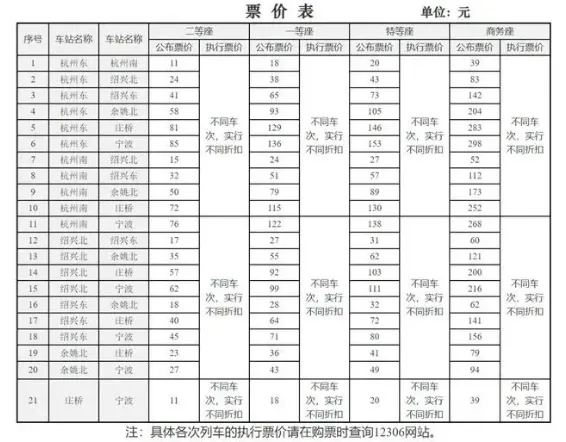

另外,话题“4条高铁票价将上涨”更是冲上了热搜。6月15日起,中国铁路将对京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段、杭深铁路杭甬段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整。从公布的票价表来看,部分票价最高涨幅近20%。

浙商证券分析认为,公用事业和高铁票价上涨目前正处于初期,随着我国经济进入新发展模式,公用事业类企业后续可能逐步向市场化方向过渡,价格可能也会持续上涨。

不过换个角度想,以公用事业为代表的红利类股票可能迎来估值系统性提升。主要原因为水电煤这类行业有一个特点——价格弹性较小,虽然提价了,但作为生活必需品,该用还得用,消费量受价格的影响相对比较小,价格上涨逻辑也许能成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑。

本文作者可以追加内容哦 !