添加标 不再错过相聚

点击上方【相聚资本】→ 点右上角【···】→ 点“设为星标”

“

不管是在格雷厄姆-巴菲特一脉的价值投资体系,还是主打成长投资的GARP策略,护城河都是一个非常重要的概念,兼具理论和实用价值。

巴菲特认为,所谓“护城河”即具有优秀的经济特征,包括强网络效应、高转换成本、文化优势、品牌优势、独特资源和效率优势。对应到企业中,我们可以进一步理解为是具备品牌、专利、成本优势、渠道优势、高客户转换成本……中的一项或几项,能帮助企业在竞争中占据有利地位的特质,甚至能帮助企业穿越周期波动。

企业的生存发展,产品的生产流通,大多数问题可以从供需来进行解释说明,也就是说分析了供给侧与需求侧的情况后,就基本能确定一个企业的战略意图,此后就是随之而来的生存发展范式。

在《竞争优势:透视企业护城河》一书中,作者认为可持续的竞争优势有且只有三种,绝大多数竞争优势植根于局部范围。哪怕是大型企业,也要深刻理解并保护其赖以成功的局部竞争优势。

本文就让我们从“进入壁垒”开始,来了解如何分析企业的竞争优势。

01

进入壁垒是最深的护城河

俗话说“万事开头难”,不管哪个行业,“护城河”的本质就是进入壁垒。

如果一个行业具有特别高的壁垒,意味着对上游供应商和下游渠道的强势议价能力,并能避免激烈的同业竞争,结论是:进入壁垒是竞争者最大的法门。

在迈克尔·波特的“五力模型”中,新进入者的威胁这一力量,要比其他四种力量要重要得多。

一个没有进入壁垒的行业,看似门槛很低,但实则获益难度极大。炒股人人都会,看似0门槛,但要真正从股市中实现理想回报,难度实则很大。同理,如果没有进入壁垒,企业也不用担心与其他竞争对手的竞争,因为同业太多了,完全顾不过来,也没有意义。

在这里,竞争优势的定义是:进入壁垒的存在意味着现有的在位企业能够做到潜在新进入者无法做到的事情。

因此,竞争优势和进入壁垒是一个问题的两种表述。

从微软、苹果、沃尔玛、英特尔等企业的发展历程来看,企业获得市场主导地位的竞争优势通常来自于局部,无论是地理空间还是产品范围。

布鲁斯·格林沃尔德(Bruce Greenwald)和贾德·卡恩(Judd Kahn)(为便于使用,下文中他们二人简称“沃卡”)认为,这背后的原因是:竞争优势从本质来说是局部和特定的,而不是普遍的和分散的。

比如沃尔玛先保持一个区域的领先,然后再拓展到其他区域;微软的做法是先稳固系统操作的领先位置。

说白了就是先把自己的长板优势来发扬光大,聚焦优势和主业,尽可能做到极致,“护城河”就是一个很形象的比喻。

这也给众多企业提了一个醒:首要是做好主业,谨慎多元化。大而全,比一定比得上小而美。

股票投资中,不少投资者会更加青睐,能正确认识所处的市场和自身优势的企业,立足竞争优势,在细分领域挖深井。

02

竞争优势分析

“沃卡”认为,只有三种真正的竞争优势。

分别是:供给侧竞争优势(成本优势)、需求侧竞争优势(需求优势)以及规模经济效益竞争优势。

大多数能够保持增长并实现高利润率的企业都是通过上述三种竞争优势来实现的。

因此,一个企业的战略部门,职责就是理解并管理竞争优势,对应到各职能部门,就是在资本预算、市场营销、并购机会评估、创新业务等通过竞争优势来制定相应的战略。

上世纪70年代后,奔驰、宝马、雷克萨斯、讴歌等海外企业进入美国市场,逐步蚕食凯迪拉克和林肯的销量与市场份额,后者的盈利水平大幅收缩,利润率快速下降。令人警醒的是,在其他品牌进入后,就需要差异化战略,以减少固定成本的开支。因为固定成本不减少,分摊到每辆车的成本的就上升了。

可以得出一个结论是:如果没有竞争壁垒,即便存在品牌优势、差异化优势,也无法阻挡竞争对手的攻城略地。

“创造战略机会的是进入壁垒,而不是差异化本身。”

时下备受关注的网红经济,其实也是没有进入壁垒的,任何网红都局限于特定的受众,垂直领域的网红无法拥有更为广阔的市场。平台的算法限制、粉丝的喜好漂移、热度的转瞬即逝,都决定了网红经济没有进入壁垒。虽然看起来普通人成为网红很难,但对于具有制作能力的mcn机构,早已有了一套成熟的造网红方式。

与明星成名相比,网红的打造更有可操作性,可复制性。反倒明星是玄学,网红却更像是生产线上的标准品之一。

03

需求侧:留住客户

需求侧的竞争优势,是企业对客户的“锁定”,就是看你是不是有能力留住客户,留住核心客户,留住大客户。

客户被“锁定”往往是三种原因,“沃卡”认为,具体来看:

第一,习惯成自然:东西好用,服务到位,用的久了就成了习惯。

第二,转换成本太高:当需要花费大量的时间、金钱和精力才能更换供应商,实际上就已经被现有的客户锁定了。

第三是搜寻成本:当寻找可接受的替代品或服务的代价高昂,客户就被绑定在现有供应商上。尤其是当产品或服务非常复杂,并且重要性很高时,甚至不可或缺时。

从供需来简单分析,老企业之所以能击败新进入者,要么是有可持续的低成本,要么是客户被锁定而享有更多的需求,也就是决定利润的收入和成本两大要素。

经过一番研究后,“沃卡”的结论是,而真正持久的竞争优势,则是来自于供给侧竞争优势与需求侧竞争优势的相互作用,即规模经济效益与客户锁定的有机结合:一旦企业理解这两者如何相辅相成,就能够设计出有效的战略来加强这两种竞争优势及其相互作用。

道理不难理解:如果所有企业都有平等的获客渠道和同样的成本结构,而且在位企业和新进入者以相似的条款售卖类似产品,那么市场就会被平分。除非是具有能够锁定的客户,才是区别竞争对手的关键。一旦如此,新进入者就无法达到在位者的规模,成为规模经济效益的受害方。

新竞争者挑战在位者的一个常见的做法是降价,给消费者让利,屡见不鲜。对于享有经济规模效益的在位企业,若要应对新进入者的挑衅,一个做法是以降价对降价,以新产品对新产品。这样仅仅依靠用户习惯,就能帮助在位企业保住既有市场份额。

但也要看到,对于源自规模经济效益的竞争优势,一般而言市场规模增长会削弱竞争优势,而不是增强。这一点对在位者是不利的,对于新进入者则充满了机会。

这种竞争优势与固定成本直接相关。

试想有2家企业,每年都需要投入1000万的固定成本,如果新进入者的年销售额为5000万,在位企业的年销售额为2.5亿,固定成本占到新进入者年销售额的比例是20%,占在位企业年销售额的4%,差距为16%;如果市场规模翻倍,每个企业销售额对应翻倍,固定成本占到销售额的比例,两家企业之间的差距会从16%缩小到8%(计算过程:1000万/1亿-1000万/5亿=8%)。

如果市场规模增长到原来的10倍,会是什么结果?两者的差距会缩小到仅有1.6%。

无疑,在这个过程中,新进入者的潜在投资机会巨大。

进一步来说,多数以规模经济效益为基础的竞争优势都是建立在局部或者说是细分市场里的。这一点似乎与直觉是相悖的,但事实的确如此。大概率是因为细分市场规模较小,增长缓慢,在位者一旦拥有先发优势,其领先地位很难被撼动。

当拥有竞争优势时,应该做的显然是利用、强化巩固既有的竞争优势。比如竞争优势是较低的成本,那么就可以:(1)低价促销或者(2)价格相同获取更高的利润率。在寻找最为合适的价格水平的过程中,小步试错是个不错的方法。

瑞幸的做法就很典型。在不同阶段用不同价格进行测试,来获得市场不同反馈以及观测公司利润率的变化情况。去年9月开始,瑞幸持续推出9.9元一杯咖啡的活动,产品的平均定价降低,也反应在了财报上。

如果竞争优势的来源是客户锁定,那就帮助客户养成消费习惯,增强客户粘性,增加客户的转换成本。吉列的这一做法为广大企业复刻:以便宜价格出售剃须刀,然后从经常性购买的刀片上获得利润。

如果没有竞争优势怎么办?“沃卡”认为,企业应该做的就是尽可能高效地运营。在成本管理、产品开发、市场营销、客户维护方面提高运营效率,增强运营效能。

04

三大评估步骤

既然竞争优势是经营战略的核心,投资者势必要判断企业是否享有竞争优势,第一步就是评估竞争优势的来源。

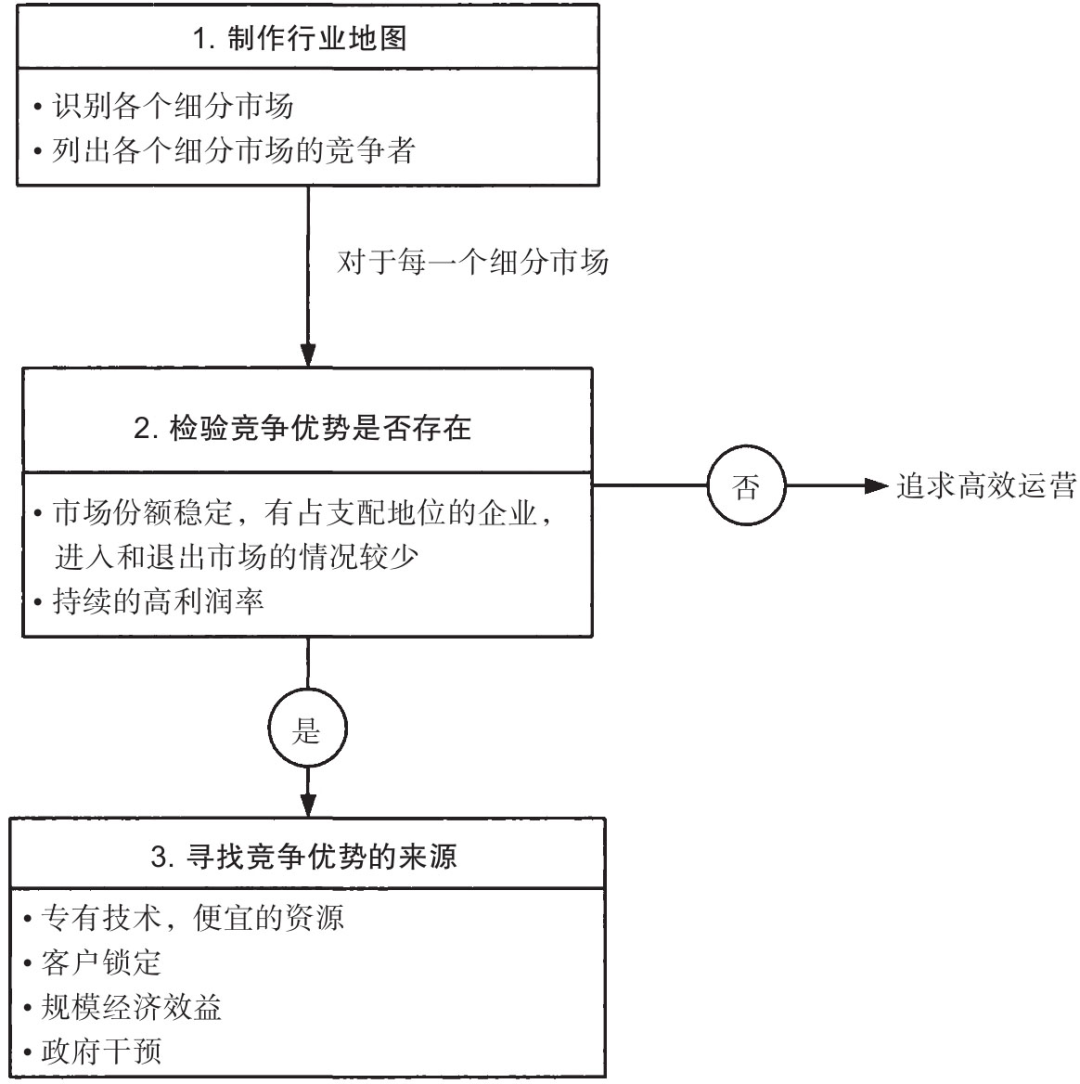

《竞争优势》给出了评估的三大步骤。

第一:确认企业所处的竞争领域,制作行业地图审视自己以及竞争对手的位置。

第二:判断在位企业是否受到进入壁垒的保护。有两个明显的指标:在位企业是否保持稳定的市场份额?是否长时间拥有非常强的盈利能力?

一个经验法则是,如果一只手数不过来一个行业里的顶尖企业,那么这个行业大概率不存在进入壁垒。

第三:识别和确认竞争优势的可能来源。是受益于专有技术、成本优势,还是消费者习惯或高企的转换成本?

确认一家企业竞争优势可能的方式还有检验其市场份额稳定性与盈利情况。这容易让人想到通过ROE和市占率的相互印证,进而判断企业真正的盈利能力。

本文作者可以追加内容哦 !