河南郑州航空港经济综合实验区(简称“河南郑州航空港”),是“空中丝绸之路”的先导区,也是国家级航空港经济综合实验区。在其不断发展、开启“二次创业”的新黄金十年之时,郑州航空港举办2023“空中丝路”城市设计暨创意建筑国际竞赛,以树立独特城市形象、建立城市品牌的核心竞争力。

这是时隔22年,河南继2001年郑东新区总体规划国际招标后的再一次国际竞赛。在此次国际竞赛三大组成部分之一的中原医学科学城城市设计国际竞赛中,AECOM联合中南建筑设计院、河南省交通规划设计研究院,以因地制宜的创新方案赢得第一名!

联合体方案基于科学都市成长模型,为中原医学科学城构建“双廊道、单元式、网络化”的城市结构,建立开放式、可生长的发展框架,旨在构筑一个具有全球影响力的“中国医学科学创新中心”,进而助力航空港高品位、高标准、高质量建设与发展。

塑造

驱动自主创新、撬动产业转型的

中国医学科学创新中心

中原医学科学城是航空港区“一院一城一产业集群” 融合发展创新格局的载体,将以河南省医学科学院为引领、生物医药大健康产业形成集群效应,成为河南省乃至全国创新驱动发展的崭新名片。

未来,在国家层面,它将成为驱动国家医学科技自主创新的策源引擎;在中原层面,它将成为医学产业升级转型的创新支点。

项目团队通过研究国际先进医学园区和科学城,总结出医学科学城区别于普通城市的四大核心特征:

01. 高质化、国际化和更加多元化的人群;

02. 以基础研究和技术转化为核心的产业生态体系;

03. 高弹性的空间供给;

04. 优质的城市配套和网络化的交流空间。

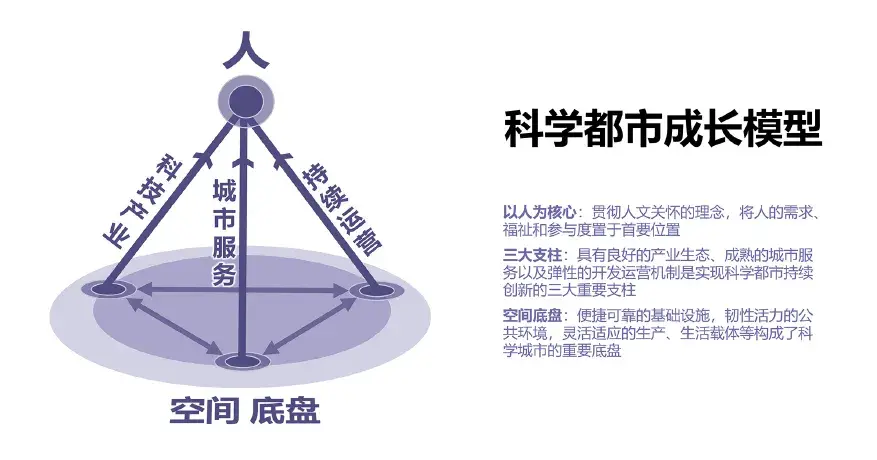

经过对医学科学城发展特征的探索,项目团队结合中原医科城的实际情况,提出建立科学都市成长模型的总体构想:以人为核心,以科技产业、城市服务和持续运营为支柱,以韧性基础设施和活力公共环境作为空间发展底盘的立体发展形态。

在这一理论基础上,项目团队形成中原医学科学城城市设计的六大核心思路:

01

由“五医融合”升级为全要素协作的医学创新生态圈:强调人才吸引和人才培育体系的重要性,突出优质城市配套底盘的关键性。

02

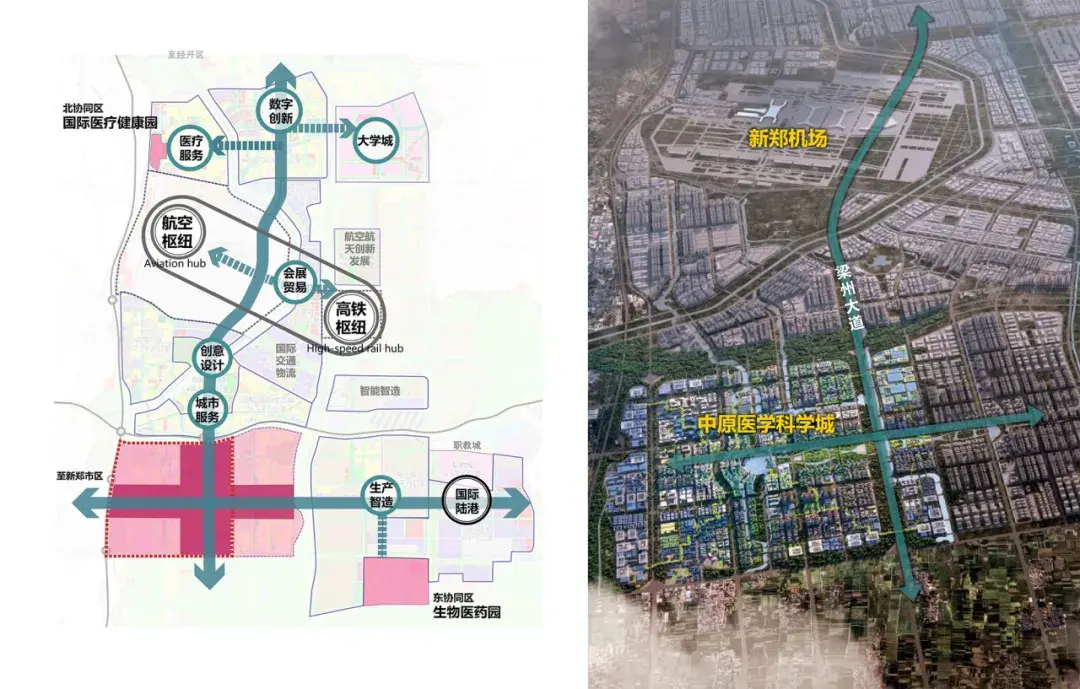

对区域城市结构的优化:沿梁州大道向北形成一条城市发展轴线,衔接北部的机场、高铁及北港区等一系列重要城市功能片区,在区域中建立一个可生长的开放式发展框架。

03

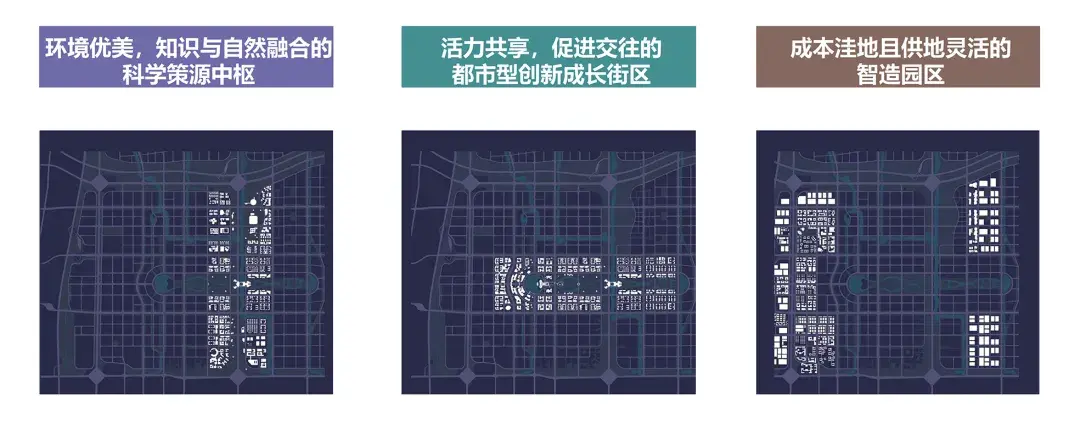

探索科学与产业的空间需求:空间匹配产业,基于创新主体需求提供差异化空间载体。

04

单元式开发模式,一个单元就是一个“产城融合”的小城区:区别于传统城市的散点式布局,设计基于15分钟的步行服务半径,形成一系列尺度可控、功能混合的开发单元。

05

关注身边小幸福,由“上帝视角”转化为“人的视角”:在城市中创造更多尺度亲切、功能复合、类型多元的公共空间和配套产品。

06

挖掘中原文化特质,塑造中原医科城的独特人文吸引力:设计通过具有中原气质的城市格局、有主题、有故事的公共空间、彰显人文的城市地标,以及体现古今风韵的城市色彩这4个层面,打造具有郑风国色的中原医科城。

构建

双廊道、单元式、网络化的城市

开放式、可生长的发展框架

将科学都市模型以及六大核心思路融入规划设计,项目团队经过研究提出构建一个双廊道、单元式、网络化的城市,且是一个具有开放式、可生长特点的发展框架。

总平面图

规划结构的三大设计亮点

设计亮点1

创新十字 要素集聚

依托南北向的梁州大道和东西向的中央公园,构建创新十字,打造城市“价值山嵴”。未来“十字”将聚集科学创新和公共服务功能,成为引领城市发展的核心骨架。

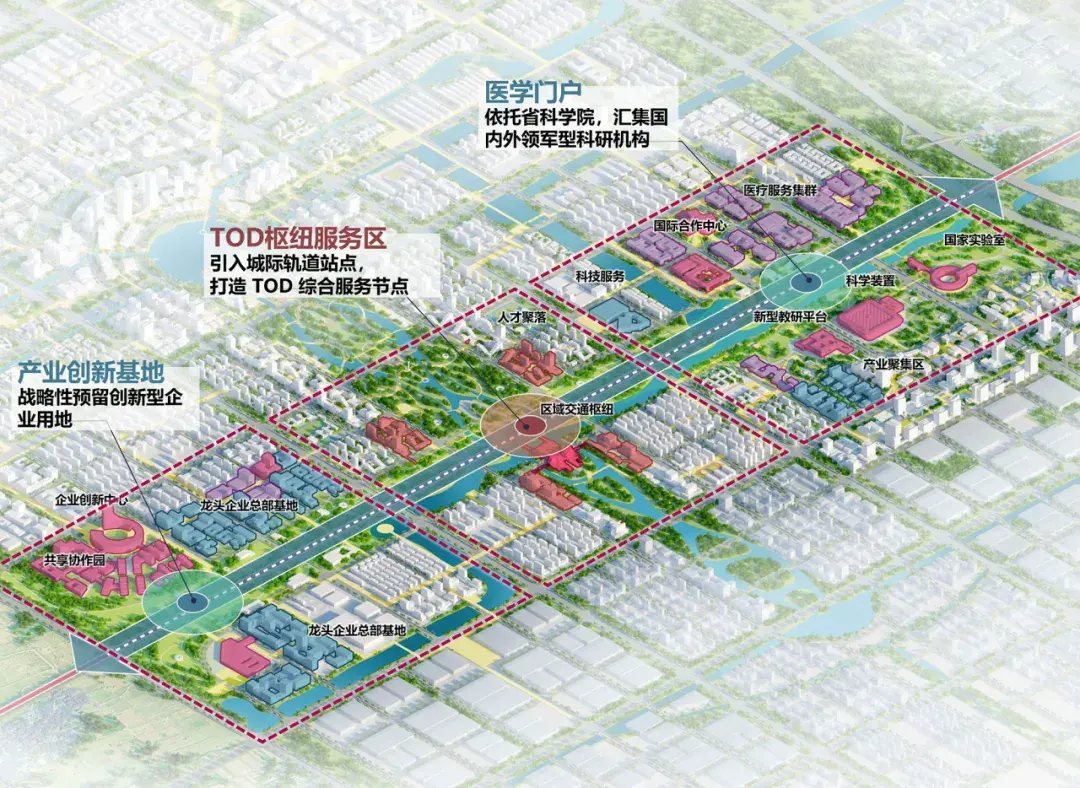

南北轴:科学策源轴

沿梁州大道构建科学策源轴,由北往南形成医学门户、TOD枢纽服务区、产业创新基地三大板块。

北部医学门户是进入医学科学城的第一印象,依托省医学科学院为原始创新核心,围绕其布局相关创新服务功能,在外围形成产业生产集群圈层,总体形成在风景中创新的空间意向,强调城市和自然的融合。

北部医学门户

在十字双轴交汇处,引入郑信城际站点,结合周边以交通为导向的综合开发(TOD),形成衔接各功能板块的TOD枢纽服务区活力节点;同时与未来东西向的22号线进行换乘衔接,提升医学科学城的轨道交通服务能力。

TOD枢纽服务区

与此同时,整合梁州大道两侧绿地,形成南北向的公园链,以满足科研机构和企业对优质自然环境的需求,在美丽的风景中激发创新灵感。

产业创新基地:战略性预留创新型龙头企业发展用地

慢网串园、公园成链

东西轴:创新成长轴

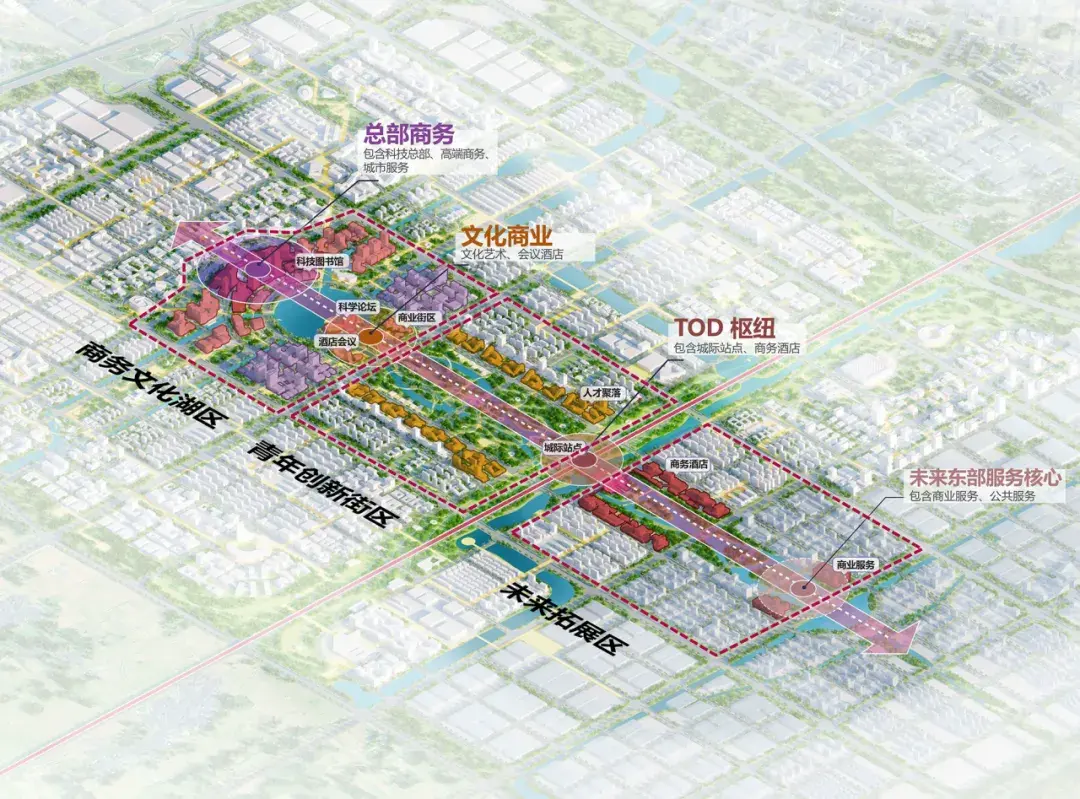

东西向的创新成长轴将依托中央公园,形成商务文化、青年创新以及未来拓展区三大板块,未来面向成长型中小企业提供充满活力、高密度的创新氛围和多维共享的资源平台,同时结合城市的高端配套,打造创新孵化的沃土。

西侧的商务文化湖区将会形成总部商务核及文化商业核的双核结构。水岸西侧的总部商务核未来将聚集总部办公、科技金融和信息服务等高端商务功能,水岸东侧的文化商业核将结合中央公园的建设聚集会议论坛、文化艺术、休闲商业等文化交流体验功能。

商务文化湖区

总部商务核

文化商业核

在中央公园南北两侧,规划提出打造青年创新街区,形成密布网的开放式街区模式,来回应创新人才对交往场景和都市配套的需求,创造激发灵感、培育创新的活力街区。

青年创新街区效果示意

密布网的开放式街区模式

设计亮点2

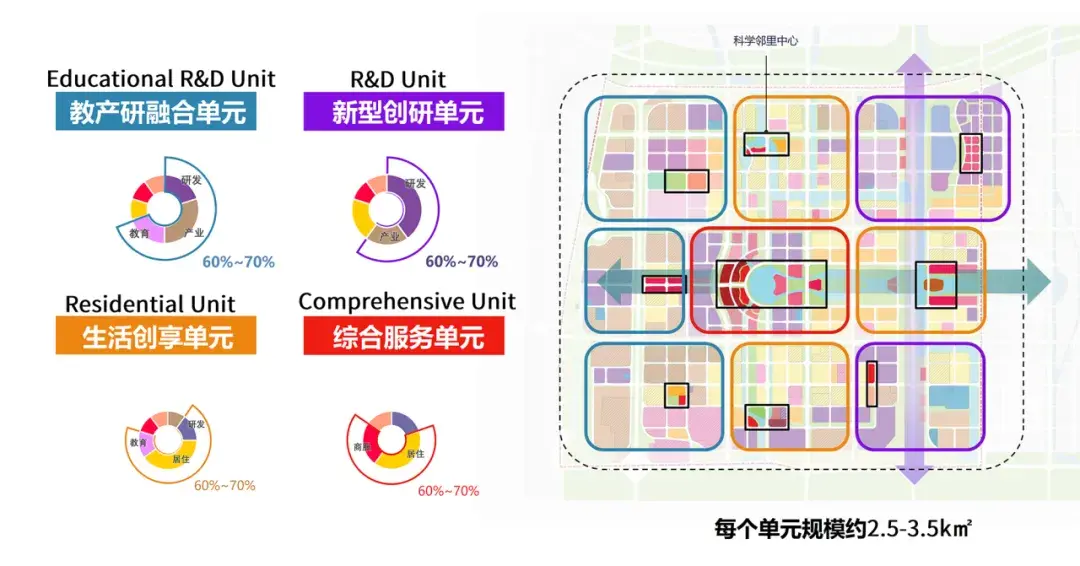

科学单元 产城融合

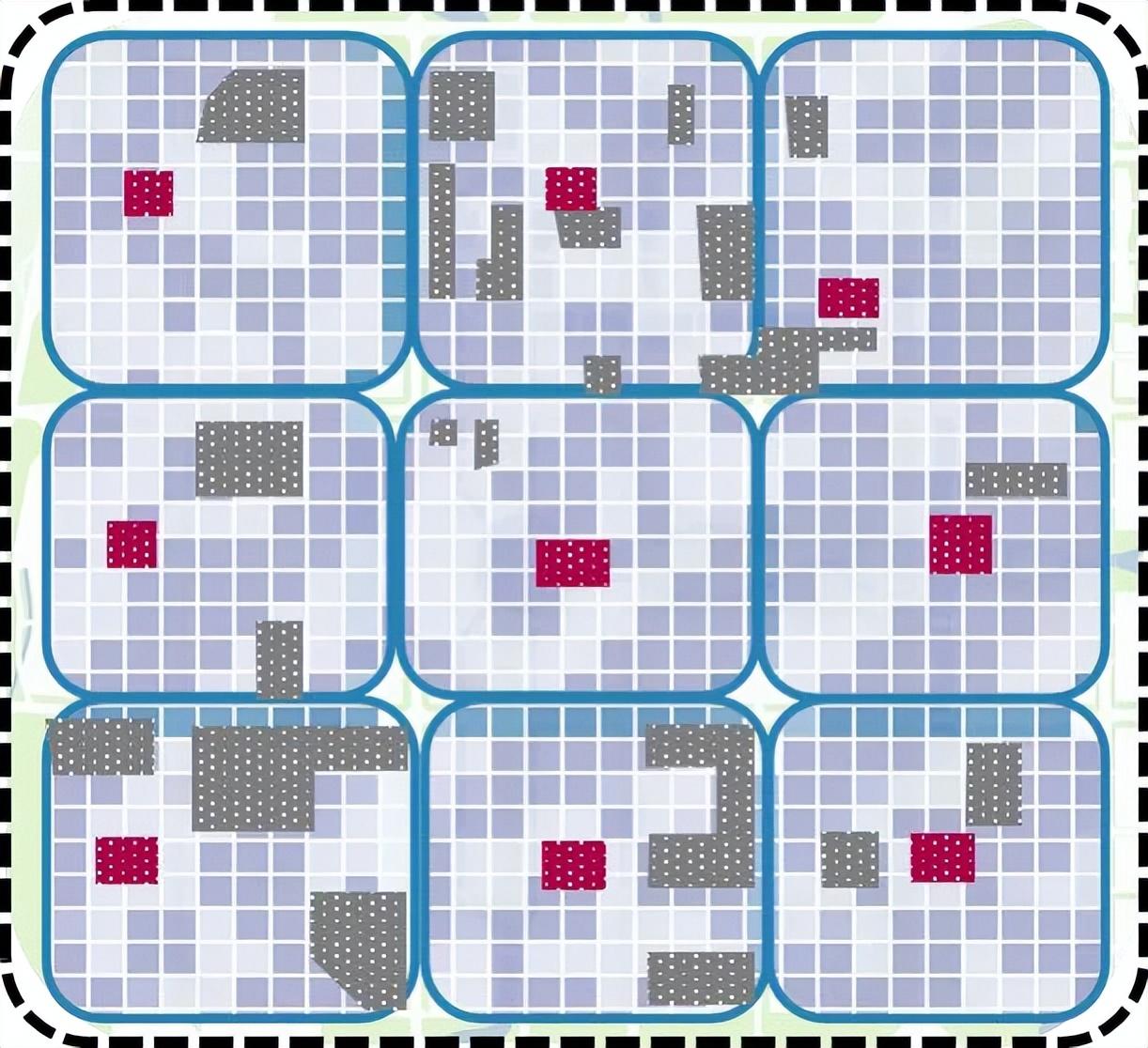

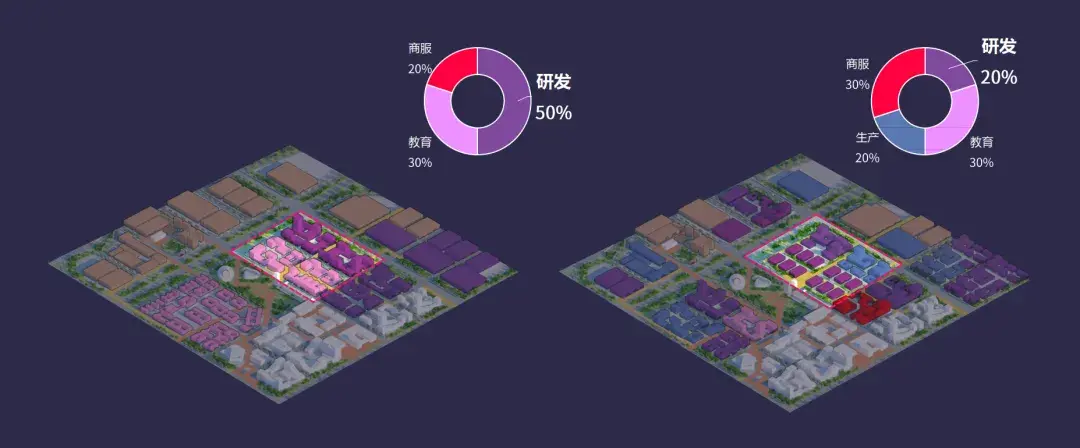

规划设计强调单元式的开发,将整个医学科学城打造为9个科学单元,每个单元都有1个主导功能,同时也是一个产城融合的小城区。9个科学单元中会形成不同面向的产业发展单元,将创新策源、医疗、研发、人才教育、生产、服务等产业链上下游功能相互融合,基本实现每个单元一个特色。

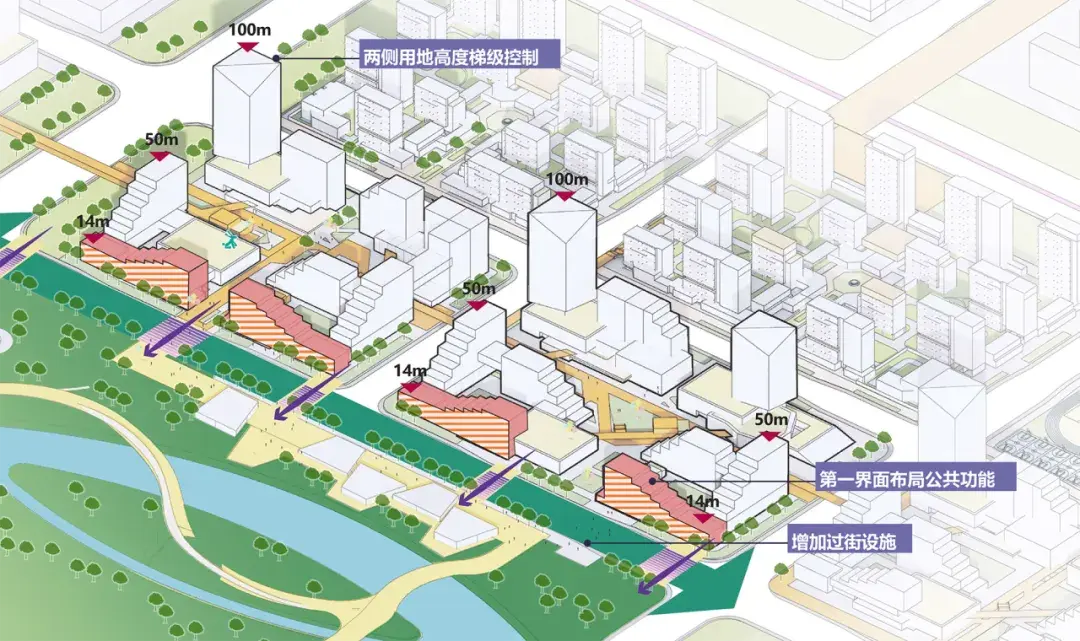

设计以15分钟步行半径划定单元规模,在15分钟步行圈内,公交公园配套以及各种基础设施齐全,并形成各自的发展特色。

为了适应市场的不确定性,规划采取弹性的用地管控模式,在单元整体开发规模不变的基础上,允许街区内的功能及建设规模有不超过30%的调剂。

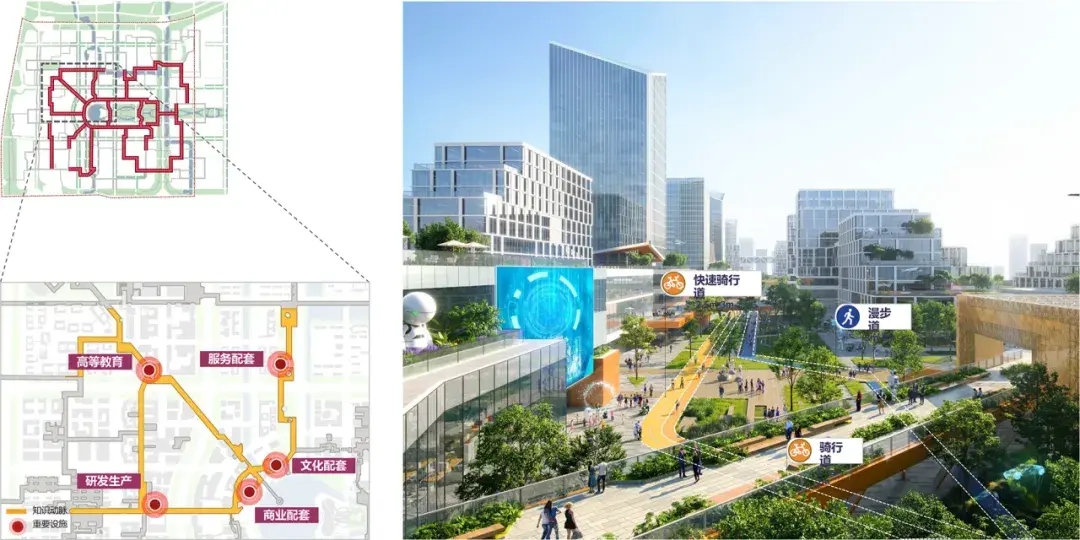

在单元中将会形成快慢分离的道路体系,让居民可以步行通勤。与传统的园区不同,这里会提供尺度丰富、类型多样的开放空间,为科学人才提供最好的创新、创意空间环境。同时,设计将依托公共空间组织形成丰富的城市配套体系。

为了满足未来多样化人群的生活配套需求,设计将提供活力寓所、青年聚落、科学别院等居住产品以及丰富的生活配套设施。

设计亮点3

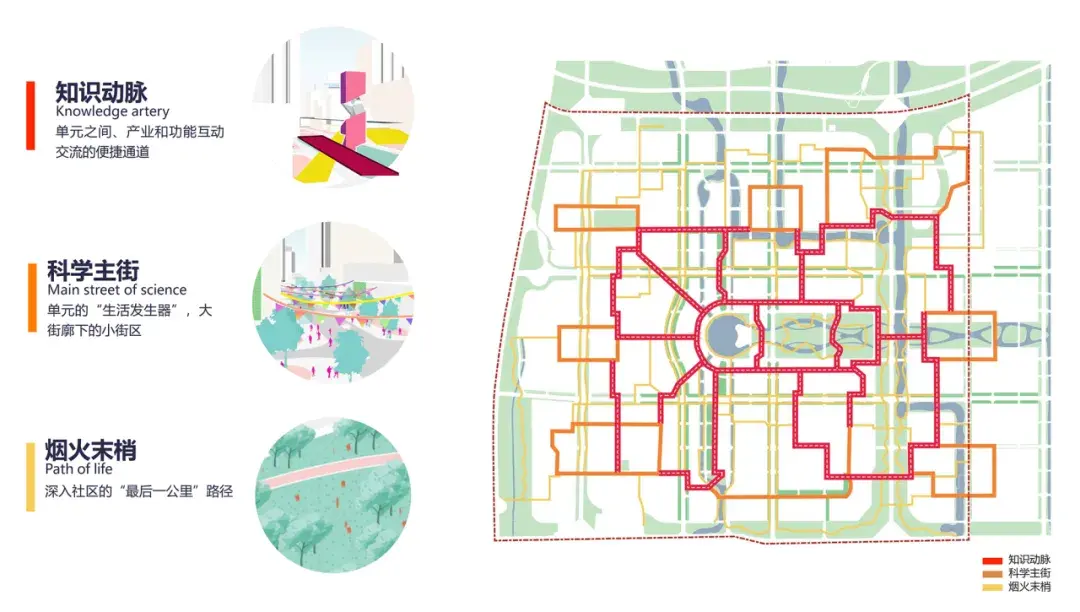

灵感网络 交互城市

场地现状的公共空间建成度高、品质较好,蓝绿总量较大,设计期望在这样一个大尺度的公共空间体系之上,叠加一个更高密度的灵感网络,促进公共空间的精细化治理。

灵感网络的三级漫步体系,

兼顾通勤效率与生活场景体验

灵感网络将会形成3个不同的场景

知识动脉遵循最短距离法则,联系中央公园及周边9个单元,让城市核心的能量直接辐射到各个单元;科学主街依托单元中以慢行和生活为主的街道,来促进活力和配套要素的聚集,让街道转变为科学人才交往的生活发生器;烟火末梢是慢生活的最后一公里,设计期望整合公园绿地和社区的步行体系,创造自然与生活之间的无缝联系。

“知识动脉”示意图

“科学主街”示意图

“烟火末梢”示意图

规划方案塑造的医学科学城公共空间体系,为人们提供的既有大尺度、生机盎然的自然场景,也有小尺度、满足知识人群便捷交互的交流空间。

项目负责人、AECOM城市规划设计总监胡闽表示,“我们目前正在持续进行项目方案的深化设计。在该项目过程中,我们希望能够从规划“自上而下”的惯性重新回归到人的使用角度,来审视城市已有以及未来的建设模式;交付兼具前瞻性、创新性、实施性的城市设计方案,旨在以优质的生态环境、多元便捷的城市配套、开放紧凑的创新氛围,以及充满烟火气息的生活方式来吸引和留住未来的人才和企业,助力中原医学科学城成为具有世界影响力的医学科学创新中心。”

本文作者可以追加内容哦 !