舟行海洋,不畏深而畏浅。

为了防止海船触礁,制海舟者要造尖底大船来抵御风暴。

类似地,当智能汽车进入排水期,智能驾驶方案商要造长板,而不是当一个「六边形战士」。

前不久,一篇《二线智驾方案商之死》讲述了一些智驾方案商在经历自动驾驶出清,形成等级鲜明的技术梯队:量产项目有限、也拿不到大额融资,算力和数据鸿沟无法逾越。

看到后,我把这篇文章转给了一位头部智驾公司从业者,对方回复:「差不多。」

据芯流汽车报道,现在智驾厂商一次性签 2-3 千万开发费的项目已经很难,多数订单都在百万浮动,且会要求交白盒。

A 面是行业出清,但 B 是却是消费端对智驾认知大范围提升。

今天 95 后饭桌上的话题是新势力选哪家,听闻过一位智己 LS6 车主高呼:「自动泊车简直就是我的电子义母。」

包含自动泊车的智驾不便宜,智己 LS6 的 IM AD 智驾买断价格 36800 元。从价格的角度来看,智驾仍然在产业发展初期。

换个角度,所有制造业都是以规模为前提。当智能汽车规模迅速爬上,被看做先锋技术的智驾,才会得更普遍、更便宜。

当扎在海面下的时候,往往会忽略水的流速。把头探出来,才能看到目前智驾供应商的真实处境。

因此,汽车之心梳理了目前主流的智驾供应商,从芯片、感知配置、价格三个维度进行梳理,描摹智驾技术趋势。

01、芯片与智驾厂商,形成绑定

消费端对智驾认知度最高的硬件就是芯片和激光雷达。

一位消费者可能不了解智驾全貌,但大概率知道自家车智驾芯片用国产还是海外厂商。

由于车企对车型定位不同,大疆车载、华为车 BU、毫末智行、轻舟智行、元戎启行这些本土厂商都会在不同芯片平台上切换方案,典型如大疆车载,最早使用 16TOPS 的 TDA4 来做 7V 成行平台,最近多了一个选择——100TOPS 的高通 SA8650。

目前五家智驾供应商主要使用两类芯片:

一类是英伟达、高通、德州仪器、安霸为代表的海外厂商;

另一类是地平线、华为、黑芝麻、爱芯元智为代表的本土芯片。

华为是唯一需要单拎出来讲的全能型智驾供应商,华为车 BU 衍生出汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能电动、智能车云、AR-HUD 与智能车灯七大领域。

最重要还是计算平台。华为计算平台在这两年又有了更新换代。其中最大的变化就是针对原本主流的 MDC 610、510 做算力提升,用新版本代替老版本。

此外针对L3 自动驾驶,华为也会有对应的新计算平台。

轻舟和元戎相似,作为同样是从 L4 级自动驾驶公司转型为 L2++方案供应商,两者的原型车都采用了英伟达芯片。

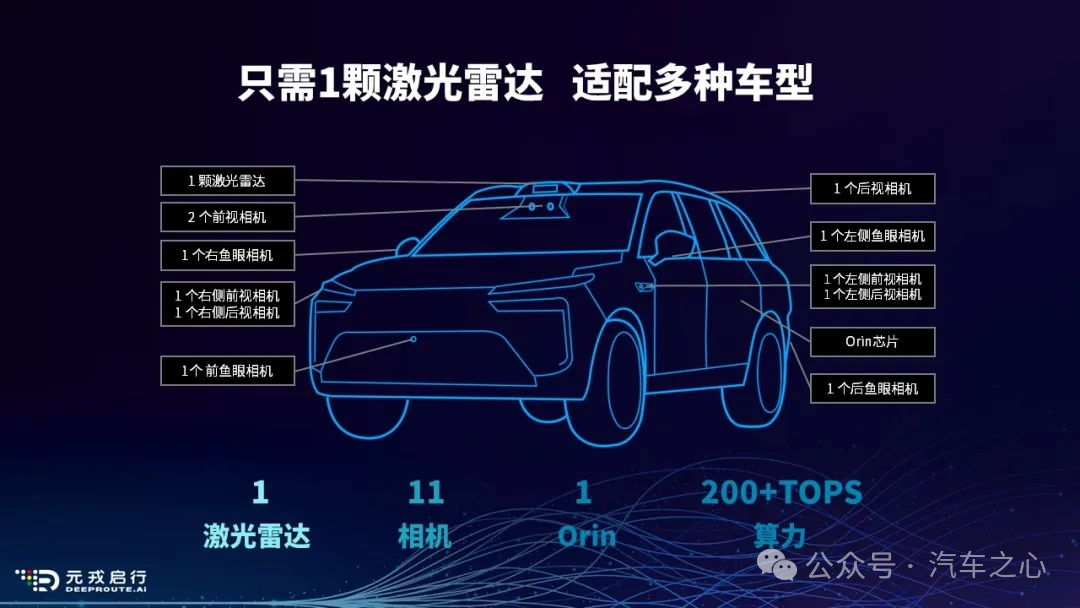

目前元戎的量产解决方案 DeepRoute IO 采用英伟达 Orin-X 芯片,200+TOPS 算力,之后还会有针对英伟达 Thor 的智驾方案。

2022 年后,轻舟智航则从英伟达转向了地平线的芯片。

比如轻舟智行的轻舟乘风高速 NOA 方案,是基于单颗征程 5 芯片,城市 NOA 方案为双征程 5 芯片。

今年地平线 J6 系列芯片发布会,轻舟也用征程 6E 做了乘风 Air 版,用征程 6M 做了乘风 Pro 版。

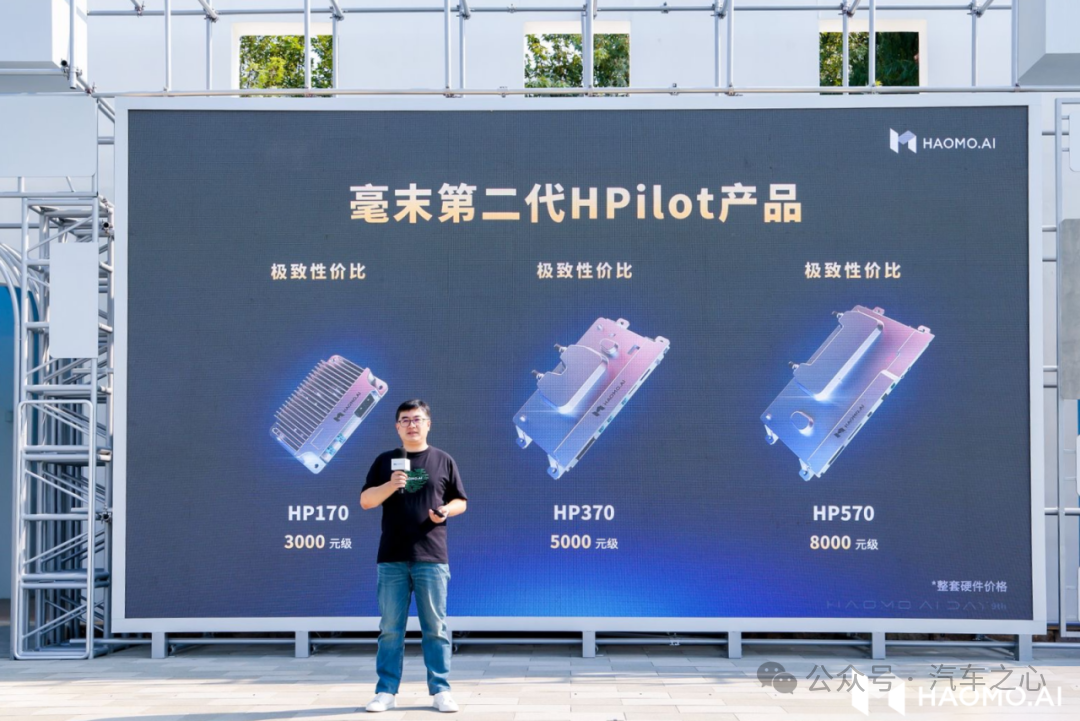

毫末目前的智驾量产方案,主要是三款:HP170/HP370/HP570。

从三款方案算力分别为 5 TOPS、30TOPS 以及 72TOPS/100TOPS 可以推测,HP370 搭载的是高通 SA8620P,HP570 搭载的是高通 SA 8650。

Momenta 也在用 SA8620P 和 SA8659P 做智驾方案,用 SA8775P 实现舱驾一体。

无独有偶,大疆车载最新的量产方案也选择成为高通党。

此前,大疆车载在宝骏云朵上搭载的是基于 TDA4 VH 的域控,就在 3 月,大疆将此方案升级为量产的城区领航能力的解决方案,该方案正是基于高通 SA8650 来开发的。

不仅是 SA8650,紧接着在北京车展,大疆还官宣基于高通 SA8775P 打造高阶舱驾一体方案。

从智驾供应商官宣搭载的芯片来看,未来 5 年内可能是高通、英伟达、地平线的主场。

Thor、J6、8775 分别代表英伟达、地平线、高通出战,而性价比、迭代速度、工具链将会是这些智驾供应商/车企是否选择它们的决定性因素。

技术逻辑是,车企对芯片有选择权,而智驾供应商则会把市场主流芯片接触一遍,最终会根据客户、产品需求来选定 1-2 类芯片做量产。

本质上,如果能通过性价比更高的 TI 或者高通来压榨更多的算力,达到与英伟达一样的效果,那为什么不选择更便宜的那一个?

不能忽视的还有商业逻辑。

主流智驾供应商与芯片广商的「绑定关系」越来越强。

比如,高通参与了毫末智行融资。类似地,地平线也曾在轻舟智行 B1 轮中参与融资。

02、万物皆可「选配」,没人再谈去激光雷达

梳理五家主流智驾供应商的感知方案之后,确实没有人再谈「去激光雷达」了。

一方面,激光雷达更便宜了,尤其是速腾聚创和禾赛科技两家激光雷达双雄陆续推出千元级别车规激光雷达。

另一方面,激光雷达已经成为了市场逻辑下的产物,消费者认可「激光雷达=安全」。

从信息论的角度,多一种信息维度就是多一份保障。

带激光雷达的智驾方案往往是高端车型的象征。

梳理这 5 家智驾供应商感知硬件,选配激光雷达都是顶配方案。至于要加几颗激光雷达,由车企决定。

华为智驾经历过 ADS1.0—3.0 进化,激光雷达从 3 颗稳定到了 1 颗,从搭载速腾激光雷达又切换到了自研激光雷达。

ADS1.0:采用 3 个激光雷达,6 个毫米波雷达,13 个摄像头。

ADS2.0:采用 1 颗激光雷达,3 颗毫米波雷达,11 个摄像头;

ADS3.0:升级为乾崑 ADS 3.0 架构,3.0 首发车型是华为智选车与北汽合作的享界 S9,目前感知硬件未公开,但华为将 ADS 3.0 的激光雷达从速腾聚创 128 线激光雷达,切换成华为自研 192 线激光雷达。

轻舟智航和毫末的感知布局类似,都提供了三个档位的智驾解决方案。轻舟乘风有 Air、Pro、Max 三个版本。

Air 版本采用 7V1R 基于环视相机的视觉方案,可以实现高速 NOA+L2 功能;

Pro 版本采用 11V5R 视觉为主的方案,能够拓展城市 NOA 功能;

Max 版本在 Pro 版本的基础上增加 1 颗激光雷达,能够支持轻地图。

相比轻舟,毫末虽然也是三个不同等级版本,但毫末更直接,干脆按照价格来划分产品功能与感知配备:

3000 元级别的 HP170,有 12 颗超声波雷达、2 个后角雷达,5 颗摄像头。

5000 元级别的 HP370,就在此基础又加上了 4 颗摄像头、1 颗前雷达,能够实现城市记忆行车与泊车。

到了最顶配,8000 元级别的 HP570,在 370 基础上,支持选配 1 颗激光雷达,可以实现城市全场景无图 NOH。

元戎目前是业内最激进转向端到端自动驾驶的代表。其最新发布高阶智驾平台 DeepRoute IO,采用 1 颗固态激光雷达,11 颗摄像头,可以实现城区 NOA。

周光对这一颗激光雷达解释是,IO 是元戎端到端的第一个量产项目,本来可以不要这颗激光雷达,但为了万分之一的概率,最终还是决定加上 1 颗激光雷达作为安全冗余。

大疆车载的思路也类似。

此前大疆主打纯视觉,主推方案是成行平台 7V 方案,通过双目仿生纯视觉完全去掉了激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达,只保留了一对惯导立体双目摄像头、一颗单目摄像头和四颗环视鱼眼摄像头来实现 L2+高阶辅助驾驶。

激光雷达+大算力芯片,是高阶智驾的标配硬件。

大疆车载也开始纯视觉+激光雷达两条腿走路了。

激目方案,就是用惯导立体双目和一个长焦单目、一个激光雷达创新组合起来的一体式传感器。这颗激光雷达由大疆内部成立技术团队自研而成,预计激目方案将于 2026 年量产。

大疆车载工程师认为,实现智驾标配才是硬道理,纯视觉还是激光雷达,并不冲突,只是不同的价格带用不同的技术方案。

为了 0.0001% 的安全购买激光雷达,不是一个技术问题,而是一个商业问题。

就像前图森未来联合创始人侯晓迪对感知技术路线的评价那样:「但如果激光雷达价格合适,为什么不用?」

在这一层面上,中国智能驾驶供应商针对中国更加复杂的道路环境,是有共识的——都选择了激光雷达,并且有像大疆车载、华为这样的拥有高端制造背景的企业,将逐渐转向用自研激光雷达。

03、软件价值,仍待挖掘

毫不夸张地说,中国就是智驾宇宙中心。

中国道路的复杂程度对智驾是炼狱级别。

前段时间,余承东问界新 M7 焕新发布会上表示,「等特斯拉 FSD 入华后,华为有信心干翻对手。」

余承东的这份底气来源于华为对智驾的压强式投入。

宇宙中心的一个维度是中国道路太难,另一个维度是下游车企太卷,导致中国智驾的价格和体验也很卷。

不仅是智驾感知硬件成本下降,智驾供应商也在想方设法降本。

毫末公开过自家 3000、5000、8000 元级别的产品线价格。

大疆车载负责人沈劭劼认为,车企采购智驾系统需要付出的总成本是车辆售价的 3%—5%。

上限 5%,因为目前科技水平还达不到 L3 以上,下限 3% 则因为硬件架构会受限,会导致功能很难用。

这个标准是车企愿意投入的水平线,根据五家厂商服务的量产项目价格带,大体能观察出智驾产品的成本线。

五家智驾供应商基本能分两个派别:

一派主打性价比,拿到得项目多以 15-25 万定点为主;

一派则主攻 30 万以上价格带。

毫末、大疆车载、轻舟属于前一派,元戎和华为属于后者。趋势是,没有人想在性价比的漩涡中逗留,也没有人天生就想压价格,本质上是车企的内卷蔓延至下游。

一位业内人士描述,市场状况是需求没有那么大,看起来供给特别多、却又特别乱,就像打乱仗。

他举了个例子,大疆车载与 Momenta,这两家供应商都做了不少车企定点,实力受认可,但没有标杆,项目车型不走量。

因此,以大疆车载为代表的供应商,也在想办法逃离性价比漩涡。

从高端派说起,华为,可能是这五家中智驾系统成本最高的。「没办法打价格战,研发成本太高了。」

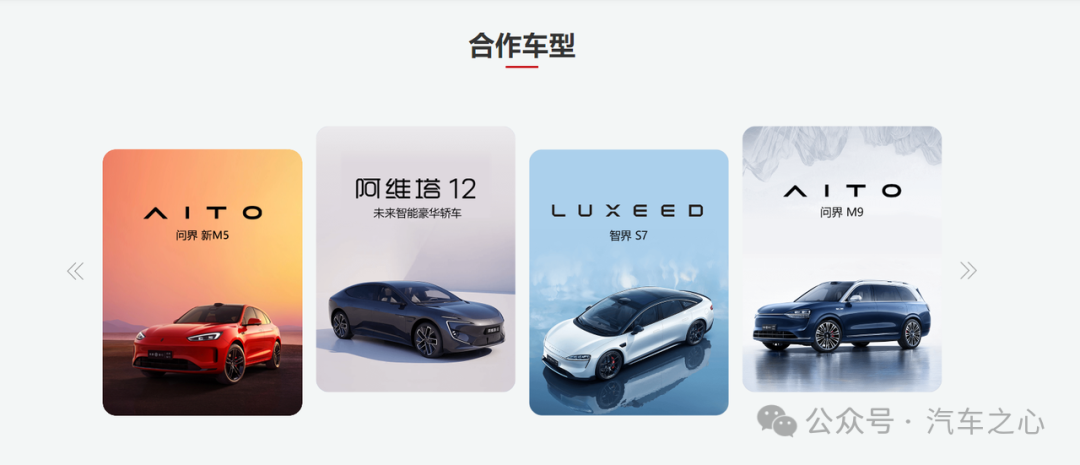

通过华为智选车合作的有赛力斯、奇瑞、北汽、江淮四家车企,分别诞生了问界、智界、享界,目前与江淮的合作品牌还未公开。

这四个品牌车型价格水涨船高。智界 S7 定位 30 万级别、享界 S9 预售价格 45 万起,而与江淮合作的品牌可能要非常高端的车型,用余承东的话来说「对标迈巴赫」。

华为做高端很大程度验证了余承东讲过的,低于 30 万元的华为高端智驾产品实际上都是亏本销售。有消息透露,华为高阶智驾成本在 1.5 万元左右,在业内是出了名的贵。

一位业内人士认为,华为这一套是很难模仿得了,智驾的终极命题是数据中心、服务器,需要钱、需要资源和生态。创业公司很难玩得起来,除非车企带着一起。

留给大多数公司的选择,就是做泊车、高速 NOA,成为高配版的博世。「目前能稳定赚钱的就是做高速 NOA」,一位业内人士说道。

大疆车载坚持「3%-5%」论,以性价比著称。

目前大疆车载有多个已经公开的量产项目:

宝骏云朵、宝骏 KiWi、大众途观 L Pro,奇瑞 iCar 03 等等。

如果按照 3% 成本论,智驾成本在 5000—7000 元区间。

现在,大疆车载也打算通过激目方案进击更高端的量产项目。

轻舟的量产项目主要来源于理想汽车,从 2023 年第四季度开始,轻舟负责开发理想 Pro 版本 AD Pro 3.0 的开发与落地。

据了解,除了理想之外,轻舟还拿到了广汽的一些 15 万级别车型的量产项目,但主要聚焦高速 NOA,相对应的系统成本没有像做城市 NOA 那么高。

而毫末正在面临着一场独立大考,曾背靠长城拿下过超过 20 款智驾量产车型,产品成本不超过万元。

毫末预计 2024 年辅助驾驶乘用车总量可以达到百万量级,号称目前「智驾量产第一名」。

目前,长城两条腿走路引入了元戎启行做端到端自动驾驶,毫末也在寻找长城之外的合作项目,开疆拓土。

元戎是目前行业内对端到端自动驾驶投入最为激进的,周光在一场内部沟通会上曾表示,元戎做的低成本,不是指极致成本,不是交个东西就完事,而是在能做好城市 NOA 的情况下尽可能低成本。

他提到如果用 Orin X 这套算力做硬件,那硬件成本差不多 7000 元可以搞定,但不同端到端之间还是有差别的,为体验买单就意味着价格会更高。

据可靠消息,元戎的这套端到端方案将会在长城魏牌蓝山智驾版搭载,整套成本大概率已经过万。

如果从功能上划分,五家供应商基本能把高速 NOA+城市记忆领航方案成本做到 5000 元以内,把城市 NOA 成本控制在 1—1.5 万元的区间。

今天的智能驾驶已经不再像 2020 年时热钱滚入,大家想象中智能驾驶应该是星辰大海,月亮与六便士兼得。

但当资本浪潮退却之后,智驾供应商的实际生存状态其实是撅着屁股捡钢镚。

讽刺的是,这句话原本是生鲜电商行话。

智驾公司在拿到车企项目之前,要先自掏腰包开发基础方案,获得车企定点后,需要结合实际需求开定制开发,最终能获得数千万开发费+每辆车的授权费。

目前智驾技术授权费用在 1000-2000 元波动,而华为智驾在此基础上还多了一步,会通过订阅与车企分成。如果算上渠道费,华为比较特殊,能挣 3 份钱。

有消息透露,Momenta 曾竞标腾势 U8 项目,比亚迪手握 2000 万预算招标,最后却只花了 180 万前置开发费。

整体来看,智驾渗透率远没有行业内期待得那么快,智驾供应商也没有找到逃离亏损的正解。

这里有两个原因:

第一,车企的降价惯性思维需要调整。

周鸿祎曾经说,现在卖车费「车企老板」,眼下,传统车企用价格战打赢了合资车企,利用这样的思维惯性也开始卷智能汽车,认为卖不好就应该降价,导致出现了宁可累死自己也要卷死同行的激烈战况。

第二,软件价值的认可度有待提升。

就像雷军当年做金山软件时,信心满满发布了金山盘古办公软件,结果连预期销量的十分之一都没达到,最穷的时候员工下个月的工资都发不出来。

雷军把金山工作的 16 年形容为还债。

但也就像雷军在 1996 年时预言,未来 10 年里,中国软件业将获得 25 倍的增长速度,任何时候都不能放弃对中国软件业的信心。

智能驾驶作为软件的价值仍有待被挖掘。

同时,这也对智驾供应商做出技术差别也有更高要求。如果大家做出的产品效果都差不多,那么选择一个低价格的也合情合理。

过去,借助 Windows+Intel 组合,微软成功地取代了 IBM 公司在计算机市场上的主导地位,几乎统治了传统笔记本市场。

智驾界也需要一个「Wintel」联盟,强有力的智驾厂商与芯片形成绑定关系,从而在产业链中获得更大的主导权。

有人寻求高端、有人则以走量取胜,还有更多人选择为」油电同智「摇旗呐喊,做大智能化的蛋糕。

总之,没有人温和地走入良夜,也幸好没有人温和地走入良夜。

$高通(NASDAQ|QCOM)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$安霸(NASDAQ|AMBA)$

本文作者可以追加内容哦 !