花朵财经观察出品

编辑丨铎子

马斯克的星链,正在改变亚马逊雨林深处原始部落的生活,改变战场的格局。

2014年4月,九天微星CEO谢涛为了能见上马斯克一面,咬牙掏出3000元买了一场峰会门票。

时至今日,他依然记得自己的眼睛睁得有多大:马斯克的视频中,SpaceX的“猎鹰”火箭穿云箭一样插入天际,随后又如同回旋镖般精准回到海上回收平台,稳稳降落。

4年后的2018年2月,九天微星的第一颗星,在酒泉由长征二号丁运载火箭发射升空,中国“星链”开始启航。

中美在太空的又一场精彩竞赛展开。

星链,改变世界!

中美贸易战、巴以冲突、俄乌冲突,全球化危机骤显,面对愈加混乱的时代,所有人都被牵扯更多精力。

任你战火纷飞,身居巴西亚马逊雨林深处的原始部落,也不会有任何感受。毕竟,谁又能奢求一个刚刚通网的仍过着阿凡达般生活的人做些什么呢?

他们只能等着被社会所改变,如今社会来了:部落首领为部落购置了一款马斯克星链计划的卫星天线,为部落带来了接近4G的网络。

“我们不能没有互联网。”

星链将这个几乎与世隔绝的部落与世界连接。

部落成员一旦被毒蛇咬到,能够更快呼叫救援,各类灾害的预警也变得更为迅捷。如今通过快手,就能看到这些部落成员的账号,其中一人甚至转载了中国网红拍摄的搞笑视频。

但正如所有人都知道的一样“网络是一把双刃剑”。

据《纽约时报》报道显示,该部落成员开始沉迷网络,甚至沉迷并尝试色情内容。

无奈,部落首领只得严格规定上网时间。

人类的悲喜并不相通,与世隔绝的部落成员仅仅是初尝“网络双刃剑”。而在文明社会,星链让战火更加焦灼。

俄乌冲突中,即便地面基站已经瘫痪,但士兵们仍然通过星链恢复通讯,一条条前线视频被上传到网络;被切断通信的加沙,流离失所的人们通过星链传出一声声疾呼,获得全球各地的声援;就在前不久,日本海自也开始试用星链,从而为年轻人提供非执勤时间的上网便利……

如今马斯克的星链,已经达拥有超6000颗近地轨道卫星,全球客户已超260万,从与世隔绝的亚马逊雨林深处到断壁残垣的战场,“让全球没有不能联网的角落”,星链正在给地球带来深刻的改变。

可遗憾的是,如今的中国在低轨卫星宽带却慢人一步。

一方面,太空轨道是稀缺资源,好的点位有限,奉行先占先得,建立中国的卫星网络需要大量的投入,迫在眉睫。

另一方面,在《中国新闻周刊》的采访中,国际宇航科学院院士、中国遥感委员会主席顾行发直言:

SpaceX在全球商业航天领域开启了低轨卫星互联网的国际竞争局面,其在高效、低成本的海量卫星星座建设、配套业务及市场规模方面依然领跑全球。

新的竞争已然开启!

中国,热火朝天

“整个卫星互联网产业现在要追赶式发展,如果还不抓紧时间布局,以后就轮不到你了。所以今年我们能看到,整个卫星互联网产业链不计成本,只为尽快完成(卫星)组网。”

在提及中国卫星互联网产业的发展时,如今的中国航天从业者就连说话都不自觉加快速度。

曾经,中国传统卫星为保证发射成功高可靠,往往成本过高、周期过长、同时功能单一,一颗卫星的平均制造周期甚至长达36个月,难以支撑商业航天快速发展的需求。

随之而来的,是大量民营航天企业的崛起。

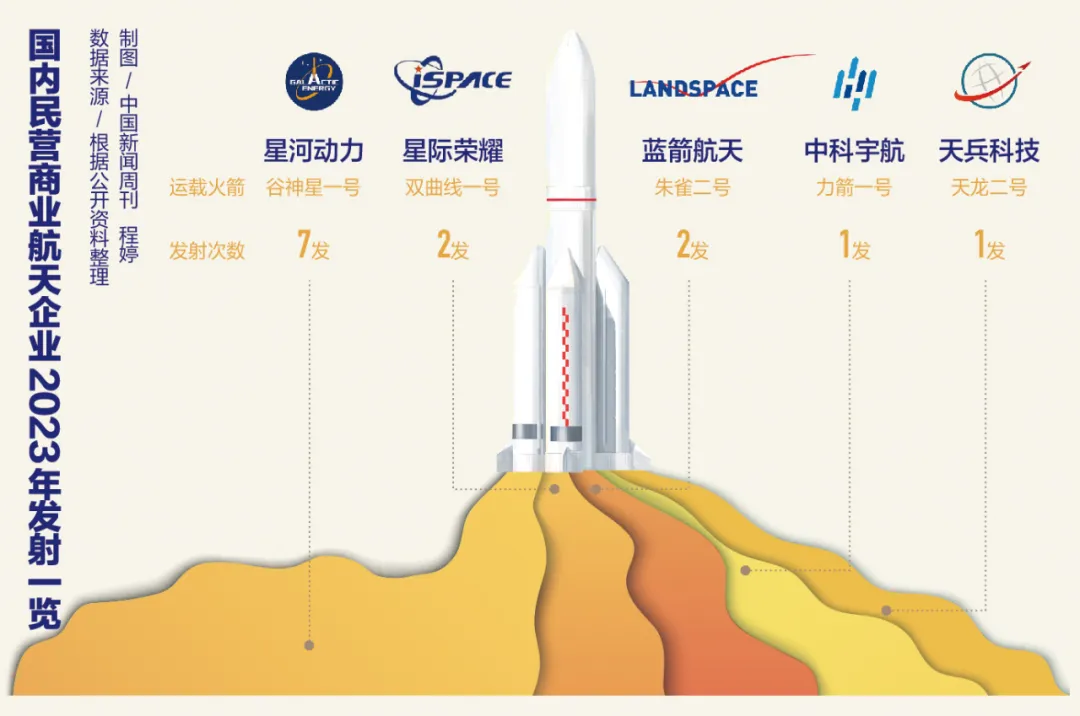

2018年前后,如今中国市场估值最高的几家民营航天企业星际荣耀、零壹空间与蓝箭航天等已经开始争相发射自研火箭,揭开了中国航天新篇章。

同年,国家队也动作频频。

中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司两大巨头,分别官宣了“虹云工程”和“鸿雁星座”两个低轨通信卫星星座的建设计划。

国家队的出手,瞬间让中国民营航天火热,引发中国民营航天企业的第一轮资本热潮。

只是略有遗憾的是,就此之后,中国民营航天和低轨通信卫星星座均没了动静,行业只能静静等待新一轮爆发点——成本更低的大火箭升空。

幸而,爆发点的到来,并不算慢。

2020年5月27日,星际荣耀的“焦点一号”可重复使用液氧甲烷发动机,成功完成二次启动长程500秒试车。

业内一片欢呼,这标志着中国首台具备二次启动能力的液氧甲烷发动机诞生,同时也标志着中国民营航天企业实现了火箭垂直回收又一项核心技术突破。

转年,鸿雁星座首星的研制方就神秘兮兮地向媒体透露:“‘鸿雁’星座的原计划将出现重大变化。”

什么重大变化?外界只能通过种种迹象进行猜测。

原来,就在2020年9月,中国向国际电信联盟递交了一份卫星频谱分配文件,申请了高达12992颗卫星的频谱分配,同时文件还曝光了名为GW的低轨宽带卫星星座计划。

一时间,“中国将要打造巨型卫星互联网星座”的消息被迅速传播,GW成了人们津津乐道的词汇。

记者们终于也搞明白其中的“重大变化”,虹云工程和鸿雁星座两大项目被规模更大的“GW”项目所整合取代,同时还被国家发改委首次纳入新基建范围。

随后,2021年4月,中国卫星网络集团有限公司在雄安挂牌成立。2022年7月6日,用于大规模商业发射的海南商业发射场开工。2023年7月9日,由航天科技五院研制的“卫星互联网技术试验卫星”在酒泉升空。

另一边,中国民营航空企业们又传出重大突破。

2024年1月11日,由东方空间研发的“引力一号”试飞成功,创造了全球起飞推力最大固体运载火箭、世界首型全固体捆绑运载火箭等多项纪录。

同月,由蓝箭航天研发的可重复使用垂直起降回收验证火箭在中国酒泉卫星发射中心点火升空,成功验证朱雀三号大型液氧甲烷可重复使用火箭的一子级垂直返回关键技术。

国家队们搭好了台子,民营企业们卷出更“便宜”的火箭,中国的大规模组网发射即将拉开序幕!

认清现实,指日可待!

中国作为星链挑战者,甚至很可能是唯一真正的挑战者,中国的航天从业者们压力不小。

根据国际电信联盟的数据显示,地球低轨卫星总容量仅仅6万颗,因此国际上基本采用的就是先到先得的规则。

然而,目前各国申报的低轨卫星数量已超7万颗,其中仅SpaceX就已经申请了4.2万颗卫星,而中国的GW项目和G60项目共超2.5万颗。

因此,中国需要抢先在十年内,将超2.5万颗卫星送上轨道,如此算来每年至少要发射1300颗卫星。

然而如今中国企业与SpaceX在部分关键技术上,存在十年左右的技术代差。

体现在数据上的,那就是发射次数与发射载荷质量的差距。以2023年为例,SpaceX共发射96次位居第一,中国虽位居第二,但却仅发射67次;至于发射质量,SpaceX全年达1286吨,占全球的80%左右,远超除SpaceX外的其他所有国家和地区的总和。

体现在实际体验上,有从事远航运输的人表示:国内类似星链的服务,要么网速远不如星链,要么去西非时过了运河,信号就不稳定了。

幸而,中国往往有着一股特别的潜力和底气。

早在1999年,美国就曾禁止卫星及相关零部件出口中国,就连含有美国元器件的卫星,都禁止由中国火箭发射升空。

彼时,这一禁令直接导致刚刚成熟的中国对外发射业务退出国际市场。

这还没完,2011年,美国进一步禁止中美两国开展任何与美国航天局有关或者由白宫科技政策办公室协调的联合科研活动,甚至不允许“中国官方访问者”出现在美国航天局。

这些禁令,甚至一度让中国无法像其它国家那般进入国际空间站。

但,对于中国,这些都不足为惧。

从“东方红”到“北斗”,从“神舟”载人到“嫦娥”奔月,中国已经在多个领域突破封锁,甚至实现超越,并开始实施技术反封锁。

这些,就是中国的自信。

就在“引力一号”完成海上发射任务的当天,面对记者的采访,东方空间创始人布向伟直言:

“别叫我‘中国马斯克’,那不是赞美!”

(文章来源:花朵财经观察)

*本文基于公开资料撰写,仅作信息交流之用,不构成任何投资建议

本文作者可以追加内容哦 !