PCB(Printed Circuit Board),即印制电路板,简称线路板,是电子设备中的重要组成部件,也被称为“电子系统产品之母”。1936年,奥地利人保罗·爱斯勒(Paul Eisler),首先在收音机中采用了印刷电路板。1948年,美国正式认可印刷电路板发明用于商业用途,之后随着芯片的诞生,PCB行业正式进入发展快车道。

20世纪,因起步较早,欧、美、日的PCB产值占全球70%以上。进入21世纪,以中国台湾省为代表的亚洲PCB产业开始全面崛起,随着我国电子信息产品制造业技术和规模的快速发展,自2008年以来全球PCB产业逐步向中国大陆地区转移,中国大陆PCB产值占全球PCB产值的比例快速增长。但随之出现的是,我国在高端PCB板领域的技术和产能仍有待提高,以及导致中小PCB企业生存难的PCB行业内卷问题不容忽视。

深圳市强达电路股份有限公司(本文简称:“强达电路”或“发行人”),即为PCB行业内众多企业中一员,其主营业务为PCB的研发、生产和销售。据招股书信息显示,强达电路是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB生产企业。

强达电路本次拟于深交所创业板公开发行普通股不超过1,884.40万股,欲募资6亿元主要用于子公司南通强达年产96万平方米多层板、HDI板项目,保荐人为招商证券,审计机构为中汇会计师事务所。目前已通过交易所审核,处于待提交证监会注册状态。

估值之家研究强达电路招股书及回复交易所问询函等公开资料后发现,强达电路此次上市的最大问题莫过于高达一百二十余项规律性业财数据和指标,其业务真实性以及财务数据可靠性均可能存在巨大疑问。

一、大量直、间接销售相关规律性数据,营业收入真实性可能存在问题

PCB具有应用广泛、下游客户需求多样以及具有较强定制化特点。按PCB层数,可分为单/双层板、多层板(4、6、8层板以及高多层板等)。按PCB产量规模(也即对应电子产品的所处生命周期),分为样板、小批量板、大批量板,对应电子产品的研发试制、小规模量产、大规模生产阶段。而大批量板因量大、技术成熟稳定,容易被PCB生产企业所接受,但发行人是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业,发行人可能是柿子专捡硬的捏,骨头专挑硬的啃,发行人这种专注于中高端样板和小批量板的反弹琵琶业务战略,可能说明发行人实力应该较强。

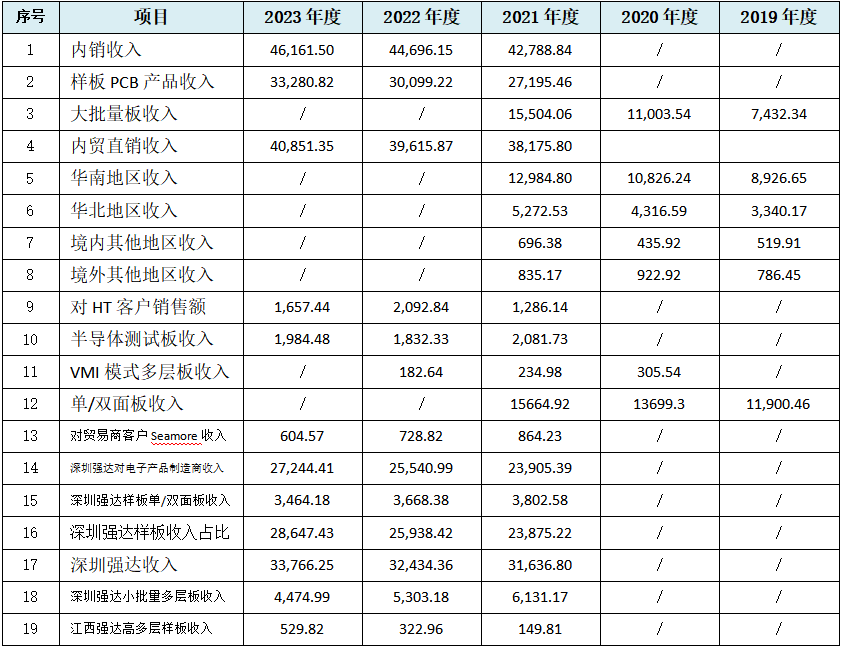

发行人披露的报告期内营业收入及增长情况,如下表所示:

单位:万元

从上表我们可以看到,发行人主营业务收入从2019年度近4亿元,增加至2023年度的7亿余元。上表经计算的收入同比增加额显示,前三个年度增长金额为整亿元左右,2020年度同比增长1亿元,2021年度同比增长为2.11亿元,2022年度同比增长2,000万元左右,2023年度同比减少1,783.39万元,也为近2,000万元左右。虽然发行人的这种营业收入总体变化规律不太明显,但发行人在营业收入的其他直、间接相关的分项数据或指标上,规律性变化就明显不一样。

1.多项收入直接数据呈规律性变化

招股书中披露了主营业务收入按内外销、产品类别、客户别、行业、生产实体等分项数据列示情况,其中呈现规律性变化的直接数据情况,如下表所示:

单位:万元

通过研究上表数据不难发现,上表中的直接营业收入数据中,存在最多的规律性为等额增加变化,如上表中的第一行“内销收入”数据,2021年度-2023年度分别为:4.28亿元、4.47亿元、4.62亿元,我们采用取大数分析法,依次为4.20、4.40、4.60亿元,每年规律性增加0.20亿元左右;而上表中的“华北地区收入”2019年度-2021年度数值分别为:3,340.17万元、4,316.59万元、5,272.53万元,取大整千万数分别为3、4、5,且为较为严格的每年增加1,000万元。

此外上表中还存在如11行的“VMI模式多层板收入”,2020年度-2022年度分别为:305.54万元、234.98万元、182.64万元,取大数分别为:3、2、1,呈现等额递减的规律,并且为自然数递减规律,而上表中的第7行境内其他地区收入,2019年度-2021年度数值分别为:519.91万元、435.92万元、696.38万元,取大数分别为5、4、6,呈现较为隐蔽的连续自然数但不依次出现的隐含规律。由于上表数据众多,估值之家就不一一列举了。

上表中列举的为发行人同比年度数据的规律性变化情况,发行人还存在年度中数据规律性分布的情况,如:“2022年1-6月,公司样板、小批量板和大批量板占PCB产品收入的比例分别为42.50%、36.23%和21.27%”,该三个比率取大数同样呈现出4、3、2自然数递减的规律。

从上表中涉及高达19项与营业收入直接相关的规律性数据合计总额约为67.32亿元来看,正好是发行人2019年度-2023年度累计营业收入33.53亿元的2倍来看,发行人的营业收入可能是精心策划或安排好的数据,且从表现出非常严谨逻辑性结果来看,大概率系人为干预的数据结果,因此发行人营业收入的真实性应该不容乐观。

2.与收入直接相关的销量数据呈规律性变化

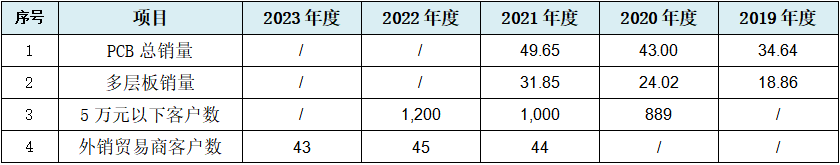

营业收入来源的基础构成为销售数量和单价,发行人披露的PCB销售数量以及分类的客户数量,也变现出规律性变化的情况,具体如下表所示:

单位:万平米、家

从上表可见,第1行发行人2019年度-2021年度PCB的总销量数分别为:34.64万平米、43.00万平米、49.65万平米,取大数分别为:3、4、5,呈现自然数等额增加规律,具体为以10万平米为等额增加单位。而第2行的“多层板销量”同时期数分别为:18.86万平米、24.02万平米、31.85万平米,取大数分别为1、2、3,也呈现自然数等额增加规律,且以非常严格的每年增加6万平米增加为变化。

上表中的第3行的“5万元以下客户数”,2020年度-2022年度值分别为889家、1,000家、1,200家、首先后两年为整百数就显异常,而取大数则分别为:8、10、12,以数字2为间隔等额增加,而5万元以下的小客户由于数量众多,非保荐人核查重点,出现规律性数据变化,可能说明发行人最低档次的小客户数存在真实性问题。

上表中的第4行“外销贸易商客户数”2021年度-2023年度数分别为:44家、45家、43家,则直接表现出连续自然数但不依次出现的隐含规律问题,虽然这类规律不是很明显,但考虑到实控人具有外籍身份,且发行人四成营业收入来自外销,发行人的外销营业收入也可能存在真实性问题。

从发行人存在上述4项数量数据规律性变化问题,且数量是构成发行人营业收入的基础来看,发行人存在人为操作数量的可能性较大,发行人营业收入的真实性进一步存疑。

3.与收入直接相关的销售单价也呈规律性变化

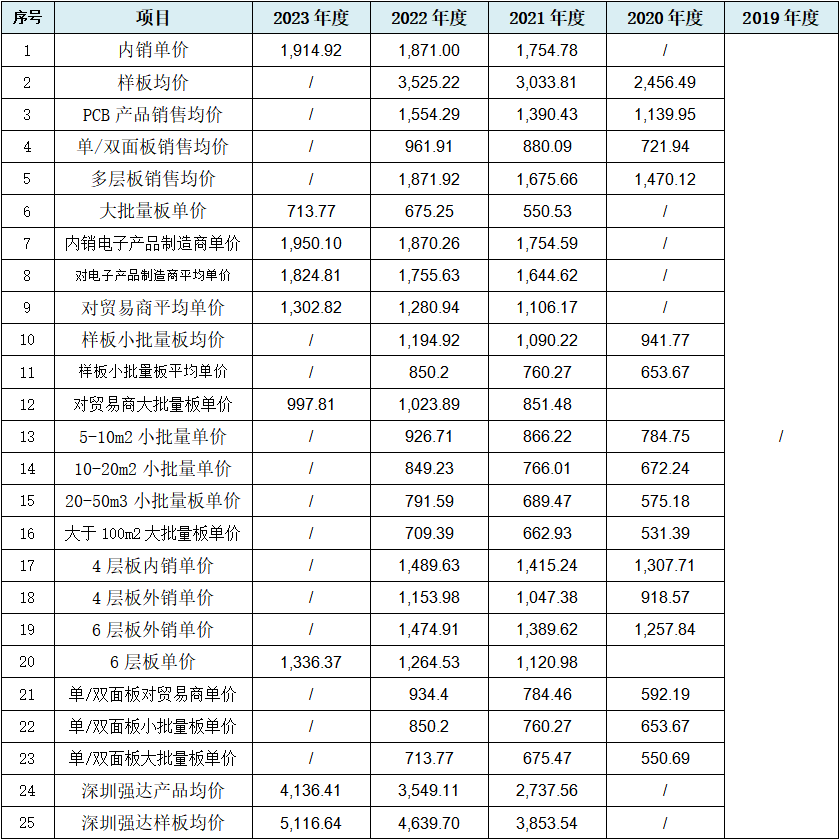

如前文所述,营业收入直接与数量和单价相关,产品的销售单价构成发行人营业收入的基础,但也出现了大量规律性变化情况,如下表所示:

单位:元/平米

通过对上表合计25项的单价类规律性数据进行总结和归类,我们不难发现,上表中的第2、3、5、21行,取大数分析结果为等额递增;以及除上表中的第12行对贸易商大批量板单价取大数后为8、10、9,呈现连续自然数不依次出现的隐含规律外,余下的18行皆为取大数后呈现自然数等额增加规律。也即发行人安排销售单价的原则可能是,无论外部铜材料的价格如何变化,年度平均售价只能升不能降,且以整千或整百额增加为基础。由此我们可以看出,发行人销售单价的可靠性也可能非常低。

值得我们注意的是上表中的第1行,2021年度-2023年度的内销单价规律性变化,与上文中同时期的内销收入额规律性变化相对应,说明发行人内销数量存在人为调整的极大可能,而销售数量和产量和产能又存在直接关系,那么发行人产量和产能数据也可能表现出异常,于此我们下文再论述。

发行人上述高达25项产品销售单价呈现规律性变化,说明发行人的销售价格可靠性可能非常低,因此也可能说明发行人营业收入真实性存在较大问题。

4.与收入间接相关指标同样呈规律性变化

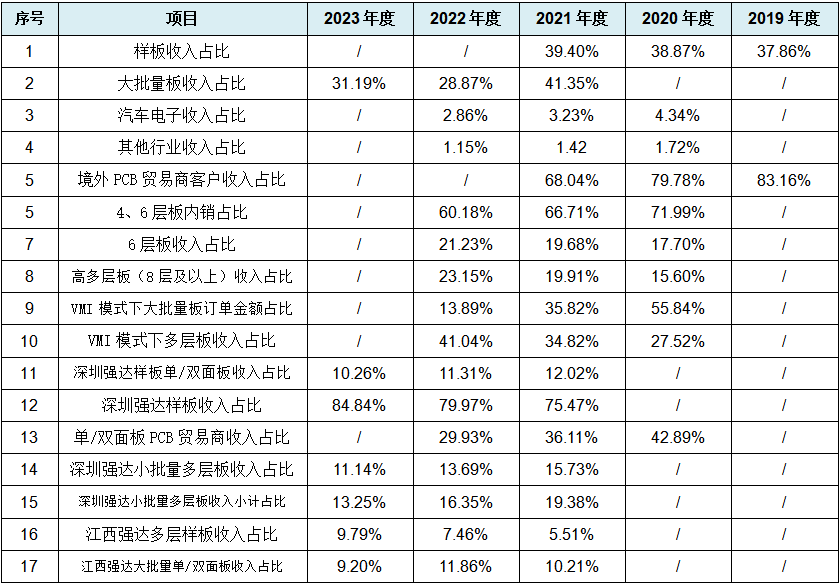

发行人除与营业收入直接相关数据呈现规律性变化外,与营业收入向关联的经营指标,也表现出诸多规律性变化情形,如下表所示:

我们仍然采用取大数法对上表中的各种收入占比数据进行规律分析,其中呈现自然数递增的为上表中的第1行,计1项;呈现等额增加的为上表中的第7、8、10、12、16行,共5项;呈现自然数递减的为上表中的第3、4、5、6、11、13、14行,共7项;呈现等额递减的为上表中的第9、15行,共2项;呈现连续自然数或等额数不依次出现的为上表中的第2、17行,共2项。

上表中发行人各种收入占比出现17项规律性变化情况,说明发行人营业收入为整体经过严密且逻辑严谨的通篇谋划方能呈现的结果,我们再考虑上述呈现规律性变化数据涉及的期间为2019年度-2023年度共计5年整,发行人至少前后两任财务总监前赴承上、后继启下地统筹安排发行人营业收入整体及细节数据,相当令人折服……

当然,如上表的营业收入间相互数据的规律性变化分布,也可能说明发行人营业收入从局部到整体的非真实性让人担忧,发行人营业收入真实性再进一步存疑。

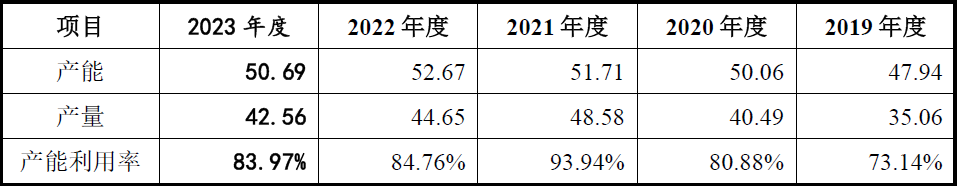

5.产能相关的数据也显异常

发行人与产能相关的数据,表现出规律性变化的情况,如下表所示:

单位:万平米

发行人的生产工厂有两处,一处为上表中的深圳强达,另一处为江西强达。上表中2020年度-2022年度深圳强达的机器设备产能分别为11.31万平米、10.20万平米、9.62万平米,取整十数分析则为11、10、9,每年规律性减少1万平米左右。除了上述深圳强达产能数据的规律性变化外,还存在产能异常减少问题。

一般而言,工厂的产能会随着生产工艺成熟、机器设备增加以及人员的熟练,产能会逐年增加,而发行人的深圳工厂随着时间的推移,机器设备产能不增反降。对此发行人解释为:“由于深圳强达产品以中高端样板为主,产品型号更多、工序更为复杂,机器设备的新增购置仅能解决当前瓶颈工序的产能,受样板占比增长导致其他生产工序产能下降,同时多层板占比增长导致按面积测算的产能下降,从而使得深圳强达整体产能有所下降。”

发行人上述解释中的“机器设备的新增购置仅能解决当前瓶颈工序的产能”等于没解释,而“受样板占比增长导致其他生产工序产能下降,同时多层板占比增长导致按面积测算的产能下降。”从而导致“从而使得深圳强达整体产能有所下降”的结果,也让人较难理解,估值之家不做过多推测。

但我们联系上文中的分析结论:“说明发行人内销的数量可能人为操纵的极大可能,而销售数量和产量和产能又存在直接关系,那么发行人产量和产能数据也可能表现出异常。”可见,发行人可能是在稍显错乱的销量安排下,所导致深圳强达机器设备产能异常下降的悖于常理。

此外上表中发行人2019年度-2021年度产能利用率分别为73.14%、80.88%、93.94%,明显存在7、8、9自然数递增的规律性变化问题,或许能为深圳工厂悖于常理的产能规律性下降提供一定的佐证。

我们知道产能及产能利用率与产量直接相关,产量和销量直接相关,销量和收入直接相关。发行人产能的异常规律性下降,叠加产能利用率规律性增长的情况,发行人营业收入的可信度进一步降低。

6.业务模式和收入规模可能不匹配

如上文所述,发行人营业收入从2019年度3.99亿元,增加至2023年度7.13亿元,年均实现营收6.71亿元,如果发行人高营收基于生产和销售工艺成熟大批量PCB,形成了产品规模化效应,我们或许能理解。让人难以理解的是,发行人是以样板和小批量板为主实现如此高营收的。招股书中的信息显示:发行人实现如此规模营收,是在每年高达10余万种品种,生产线不停切换状态下实现的,因此我们上文才将发行人定义为艺高人胆大,柿子专捡硬的捏,骨头专挑硬的啃。

发行人对自身产品品种多、单位数量少的业务模式描述为:“公司订单呈现‘多品种、小批量、高品质、快速交付’的需求特点。公司凭借快速响应、柔性制造和优异的服务水平,致力于满足客户在产品的研究、开发、试验和小批量PCB阶段的专业需求。”从发行人实现的营业收入规模来看,发行人大可自信地将上述“致力于”三个字删掉,改为“满足了客户在产品的研究、开发、试验和小批量PCB阶段的专业需求。”

发行人在回复交易所问询函中表示:“优化客户结构,加大了与PCB非贸易商客户的合作。公司持续优化产品结构,并提高与PCB非贸易商客户的收入占比。”说明发行人现有客户结构具有不合理性。此外,也据回复函显示,同行可比公司崇达技术原定位于小批量板,近年来也持续推进“大客户、大批量”战略转型。

(1)外销占比近半可能与业务模式不符

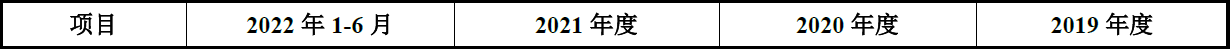

招股书中披露的境外销售额和占比情况,如下表所示:

单位:万元

从上表可见,发行人境外销售占比区间为39.65%-41.65%,首先该指标区间的中值为较为严格的40.65%,当然存疑。其次发行人平均40%的产品销往境外,对于大批量PCB而言,可能正常,但对于发行人自定义的面积小于5平方米的样板而言,可能缺少经济性。发行人样板收入占比约为37.86%-42.50%,说明发行人营收主要由样板构成,而样板订单单个面积过小,可能会产生出口销售经济性不足问题。

即便发行人定义的订单面积在5-50平方米的小批量线路板,实现的收入占比和样板的收入占比相近,发行人小批量线路板的出口销售也同样可能缺少经济性问题。而样板和小批量板实现营收占比近8成,与发行人平均40%的出口销售并似乎不能很好匹配。

(2)外销中贸易中间商参与度过高

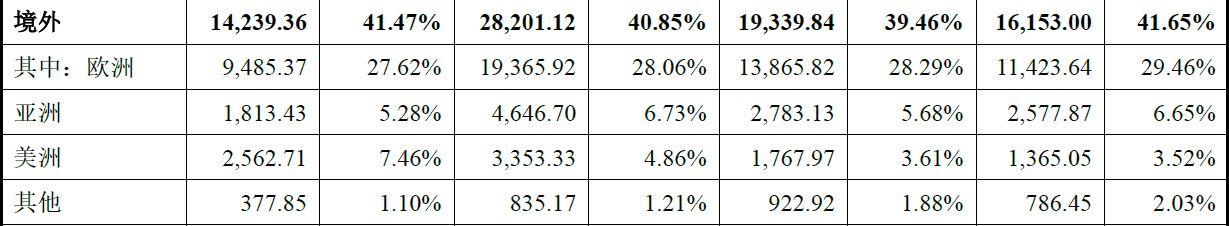

发行人披露的营业收入按境内外PCB贸易商客户类型划分情况,如下表所示:

单位:万元

而招股书中关于按客户类型划分营业收入数据中显示,发行人销售给PCB贸易商的营收占总营业收入区间为28.94%-42.04%,也即发行人营收的3到4成是通过贸易商实现。我们从上表可见,发行人对贸易商销售额中,约9成销售又给了境外PCB贸易商。

由于发行人主要产品为多品种几乎没有批量的样板以及批量很小的小批量板,同时考虑到这些样板主要用于电子产品企业的研发用途或试产用用,明显存在时效性的较高要求。发行人通过境外中间贸易商之手,使样板的时效性传递大打折扣,且样板作为最终客户的研发需求,其样板本身设计可能不足,需要在生产时进行技术论证和缺陷改进,中间贸易商的出现,无疑阻碍了样板的最终客户与发行人及时有效的技术沟通。

发行人在招股书中肯定PCB产品定制化的特点,也即并非标准化产品。贸易中间商的出现对大批量成熟的PCB产品流通可能存在积极作用,但对于发行人这种样板及小批量板而言,未必起到实质性积极作用。发行人以样板机小批量板为主的业务模式,与出口销售中的大量贸易中间商参与的商业模式,可能并不相符。

(3)境外经营业务模式可能混乱

发行人于2017年1月在美国设立子公司美国强达。于2018年3月在香港设立子公司香港强达。香港强达作为境外销售的主要贸易平台,美国强达主要负责美国地区的客户拓展及服务。

据招股书中信息披露:“报告期内,美国强达外销客户Velleman HongKong Limited,出于过往交易习惯错将货款转给实际控制人祝小华的配偶骆亚。2021年1月,骆亚已将代收Velleman HongKong Limited的货款10.15万元转给美国强达。”

这段信息可能反映出发行人两个潜在问题,其一:从名字上看发行人客户Velleman HongKong Limited作为一家香港公司,其产生的收入为什么会归于美国强达,而非香港强达,美国强达主要负责美国地区的客户拓展及服务,为何与位于香港的客户发生销售交易?

其二:客户Velleman HongKong Limited为何会出于交易习惯将款项汇给实控人配偶骆亚?该客户是骆亚的个人客户,还是实控人已于2021年3月注销的强达电路(香港)有限公司的客户?这家香港客户的真实性究竟如何?

此外据招股书信息,发行人的兄弟公司强达电路(香港)有限公司在2018年7月停止经营,实控人认为无继续存续的必要,全体股东决定注销,并于2021年3月12日注销完毕。按理,强达电路(香港)有限公司作为发行人香港业务的补充,应该装入到发行人子公司序列,不知何故却被注销,并且实控人不嫌麻烦地重新在香港注册个发行人的子公司……

不管如何,我们可以肯定的是,实控人祝小华拥有美国永久居留权。叠加前文所述的发行人境外销售近半,而境外销售中的近9成又是通过境外贸易中间商实现,再结合上述客户关系不正常表现来看,发行人境外销售业务可能混乱,发行人境外销售收入的真实性也可能含有较大水分。

7.前五大客户占比过低与稳定性可能矛盾

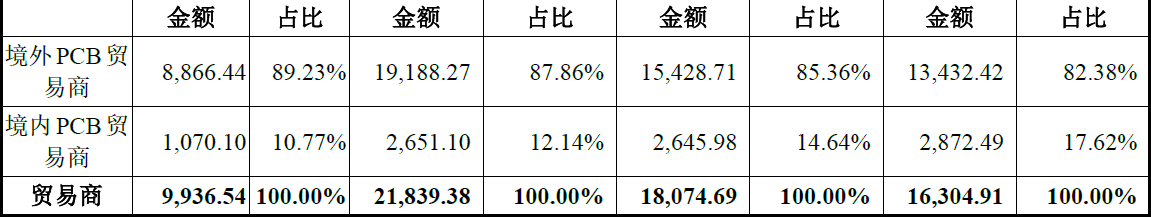

发行人披露的对前五大客户销售情况,如下表所示:

单位:万元

从上表可见,发行人对前五大客户的收入占比区间为26.60%-31.19%,相比一般IPO企业前五大客户占比50%左右,发行人26.60%的占比仅为一般水平一半左右,最高31.19%的占比也仅为一般水平60%左右。

如果考虑发行人以样板及小批量板为主的业务模式,造成前五大客户收入占比过低而客户离散度高属正常,那么与此可能矛盾的是上表中前五大客户却又表现出异常稳定。在PCB高度定制化的特点下,前三大客户却都稳定为贸易商,且为境外的贸易商,与此也不相符。而更让人意外的是,上表中不同年度分别位列第1位、第2位、第3位的境外贸易商客户Fineline,招股书显示居然是可比公司中主业与发行人最接近的竞争对手兴森科技收购的境外子公司。

发行人前五大客户表现出的相关异常,可能说明发行人营收主要来自于收入占比非常低的众多小客户(关于此招股书中也有相关表述作为印证:“报告期内,公司服务的活跃客户近3,000家……”),发行人的营业收入来源的合理性可能存在一定异常。

8.订单笔数过多且过于分散

发行人主要凭样板及小批量板,即可实现7亿余元的营业收入,如此收入水平放到众多PCB上市公司中也不见逊色。发行人如此高营业收入,产品又以样板及小批量板为主,发行人的订单数量超乎一般人想象,以招股书中披露的2021年度数据为例:“2021年度已达12万余笔,其中样板和小批量订单占总订单数量的比重分别为85%左右和14%左右,大批量板订单数量仅占1%左右。”

发行人一年能够完成12万余笔生产订单,按一年365天无休计算,发行人日均完成生产订单329笔,一天24小时无休,平均每小时完成订单约14笔。对发行人完成如此巨量订单,估值之家恐怕不能用恐怖来形容,而是非常之恐怖。除了堆人,应该别无他法,关于发行人情况下文有述。

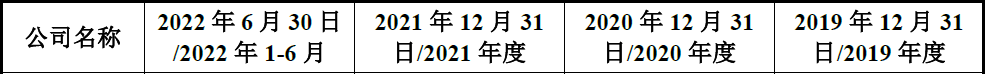

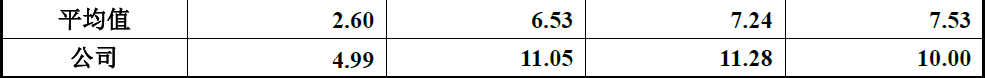

9.应收周转率低于行业平均值可能不正常

发行人披露的应收账款周转率与行业平均值的比较情况,如下表所示:

从上表可见,发行人应收周转率无一例外低于行业平均值,发行人作为以样板及小批量板为主的业务模式,订单小而客户众多且分散,理论上发行人的应收周转率应该高于行业平均值才显正常,因为发行人的产品主打快进快出的节奏。

应收周转率的构成为应收账款期末余额与营业收入,发行人应收周转率较低,可能说明发行人应收账款期末余额过高或营业收入过低,前文我们分析过发行人的营业收入额并不显低,那么比较合理的解释是,发行人的应收账款余额相比营业收入过高,应收账款与营业收入直接相关,应收账款余额过高则可能意味着发行人的营业收入真实性存问题。

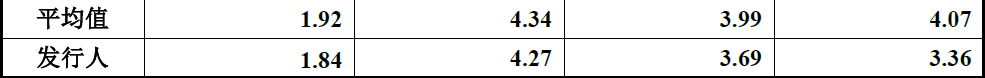

10.增值税端数据测试异常

发行人既有内销也有外销,发行人经计算的2019年度-2021年度应纳增值税与披露的差异测试情况,如下表所示:

单位:万元

从上表可见,发行人2019年度-2021年度内销产生销项大于原材料进项税额,每年均产生应纳增值税,三年累计应纳增值税额2,935.60万元,发行人如上表所示也披露了每年存在应纳增值税情况,三年累计应纳增值税1,817.99万元,二者差异额约为1,117.61万元,从发行人该三年内存在购进固定资产产生进项的角度看,发行人产生上述正差异“可能正常”。

然而,招股书中的现金流量表显示,发行人2019年度-2021年度收到的税费返还分别为:1,189.04万元、1,675.03万元、2,075.51万元,合计数为4,939.58万元。了解出口退税原理就会知道,出口退税来自于事实上的进项,而上表显示发行人的进项根本不够内销抵,也即从上表的结果来说,发行人不会产生出口退税,而发行人却披露了三年出口退税高达4,939.58万元,二者严重矛盾。对于这种存在矛盾的异常,相对合理的解释就是发行人可能大量虚增内销收入。

对于固定资产产生的进项抵扣问题,经查询发行人的审计报告,2019年度-2021年度发行人分别新增固定资产:1662.30万元、2138.21万元、2133.96万元,合计新增5,934.47万元,对应新增进项税额约为1,008.86万元,即便发行人该新增固定资产进项与出口退税同属于一个法人实体,但尚不够抵消上表中的应纳(应交)增值税差异额1,117.61万元,无法对出口退税的4,939.58万元差异额产生积极抵消作用。此外该三个年度内发行人还分别存在1,326.02万元、794.70万元、544.66万元的待抵扣进项税额,合计2,665.38万元,还要在上述原材料进项税额或固定资产进项中扣除,那么上述应纳(应交)增值税差异以及出口退税差异的异常还会进一步增大。

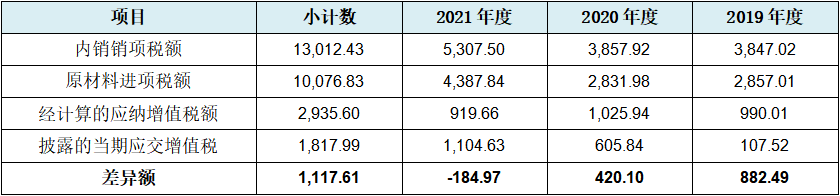

11.缴纳社保人数与披露职工人数及业务规模可能不符

估值之家通过天眼查平台查询出发行人及子公司的缴纳社保人数,与发行人披露的员工数比较情况,比较结果如下表所示:

单位:人

(注:据天眼查平台信息,深圳强达2021年度社保缴纳申报人数显示为“-”,考虑深圳强达2020年度及2022年度社保缴纳人数均为0,因此我们合理推测深圳强达2021年度缴纳社保人数也为0。)

上表数据经计算可知,发行人披露的2019年度-2021年度末累计员工人数3,419人,天眼查平台显示该三个年度期末缴纳社保人数为1,897人,累计差异数约为1,522人,差异最大为2020年度-2021年度的深圳强达缴纳社保人数清零。如果天眼查平台数据没有问题,则发行人深圳工厂的产能可能已经清零。考虑到发行人生产中存在高污染的电镀工序,深圳工厂位于珠三角的深圳,因存在污染风险问题被清理,而将产能全部转移至江西强达,不是没有可能,而是很大可能。而深圳工厂缴纳社保人数归0,与上文中深圳强达产能的异常减少也能相互印证。

如果上述天眼查平台缴纳社保人数没有问题,那么发行人的人均年产值必将溢出而与发行人从员工受教育程度表现出的劳动密集型企业相矛盾。更为严重的是,如果深圳强达的人数清零属实,那么招股书中的产能、产量、销量以及营业收入数据、甚至财务数据就要全部推到重来,发行人上市可能无望。

二、大量毛利率规律性相关数据,盈利能力可能存疑问

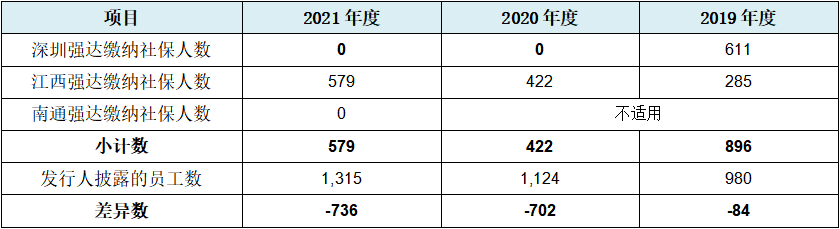

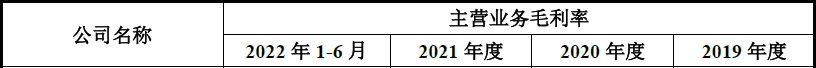

上市公司良好的盈利能力是回报投资者的重要保证,毛利率作为衡量上市公司盈利能力的重要指标不可替代。发行人披露的毛利率和行业平均值的比较情况,如下表所示:

从上表可见,2019年度-2020年度发行人的毛利率低于行业平均值。据发行人披露:“按订单面积来看,PCB样板使得样板单价和毛利率普遍高于批量板。”在发行人主攻样板及小批量板的业务模式下,毛利率低于一众以大批量板为主的上市公司平均毛利率,此种情况首先不合常理。其次在2021年度发行人的毛利率又反超行业水平,再一次显现异常。对于此问题,深交所明显也注意到了,在问询函中表示了关注:“报告期各期,发行人PCB业务毛利率分别为21.19%、25.41%、27.14%,呈持续上升趋势;可比公司主营业务毛利率平均值分别为28.37%、27.87%、23.49%,呈持续下降趋势。”然而发行人的毛利率不止存在与行业趋势不相符的问题。

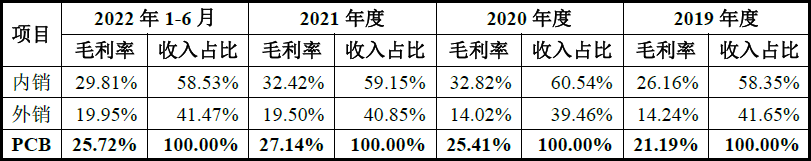

1.大量规律性变化的毛利率指标

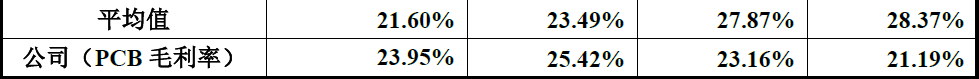

发行人毛利率指标数据与上文收入数据及指标一样,存在大量规律化变化情况,估值之家整理出呈现规律性变化的毛利率数据,如下表所示:

从上表首先可见,发行人2019年度-2021年度“主业毛利率”取整数,依次分别为21%、23%、25%,十位数不变,个位数呈严格1、3、5等额间隔递增变化;第2行的“PCB毛利率”,前三年与上述主营毛利率同样的变化规律,2023年同比也为间隔前述数字2等额增加。这说明发行人整体毛利率如上文数据规律性变化类似,可能是经过人为精确安排所致。

我们用取大数分析法总结上述数据,上表中的第5行为1、2、3,呈现自然数递增规律,计1项;上表中的第3行为连续31、32、33自然数不依次出现的隐含规律,计1项,余下7行均呈现为等额递增规律。

发行人9项毛利率指标呈现规律性变化,涵盖整体毛利率以及分项毛利率指标,而毛利率的构成为收入和成本数据,发行人的毛利率指标及收入数据均呈现规律性变化,说明发行人的成本数据质量也大概率存在相同问题,关于此我们下文展开研究。

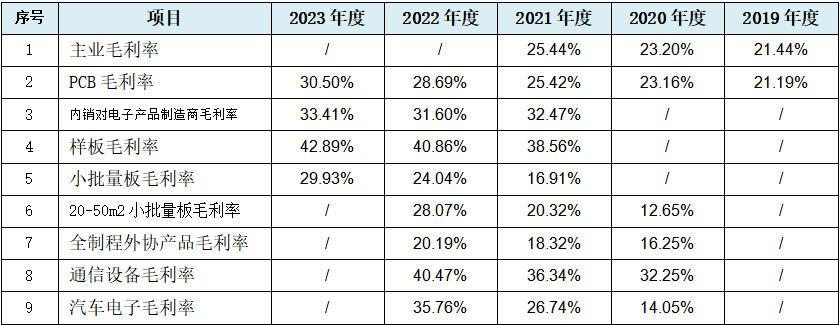

2.内外销毛利率倒挂

发行人披露的内外销毛利率情况,如下表所示:

从上表可见,发行人外销毛利率不但一直低于内销毛利率,甚至2020年度的外销毛利率不足内销毛利率半数,发行人这种厚彼薄此的业务模式很难言正常。

一般而言外销的毛利率高于内销毛利率,因为存在信息不对称,叠加运输成本和沟通成本的上升以及境外客户具有更高的价格承受能力,外销具有更高毛利率属正常,发行人外销毛利率不但低于内销,而且还差异巨大,发行人毛利率也可能严重异常。

3.多层板毛利率低于单/双面板

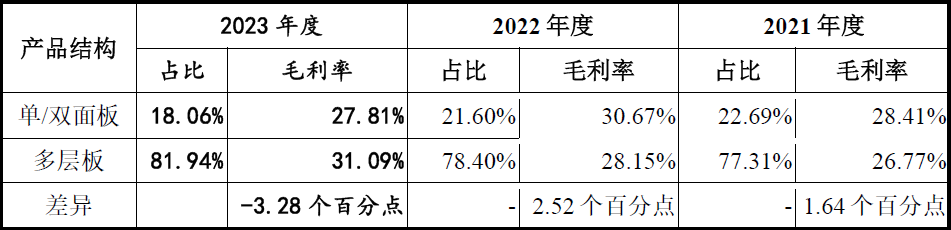

对工业产品而言,工序越复杂,技术含量越高,其毛利率自然也越高,而发行人产品的毛利率又表现出反其道而行之,复杂产品的毛利率低于简单产品毛利率。发行人披露的单/双层板与多层板的毛利率对比情况,如下表所示:

从上表可见,2021年度-2022年度连续两年,发行人的多层板毛利率低于单/双面板毛利率的绝对值区间为1.64%-2.52%,2023年度多层板的毛利率又反超单/双面板3.28%个点,变化趋势明显缺少一致性。

从发行人单/双面板毛利率高于多层板毛利率看,发行人2021年度-2022年度单/双面板收入、成本均可能存在不真实的问题,叠加上文我们已经分析过发行人财务数据的各种异常,可能发行人太多的数据需要统筹考虑,此处发行人单/双面板与多层板毛利率倒挂也好理解,因为顾此失彼的情况在所难免。

三、成本类数据规律性涌现,成本管控能力存疑问

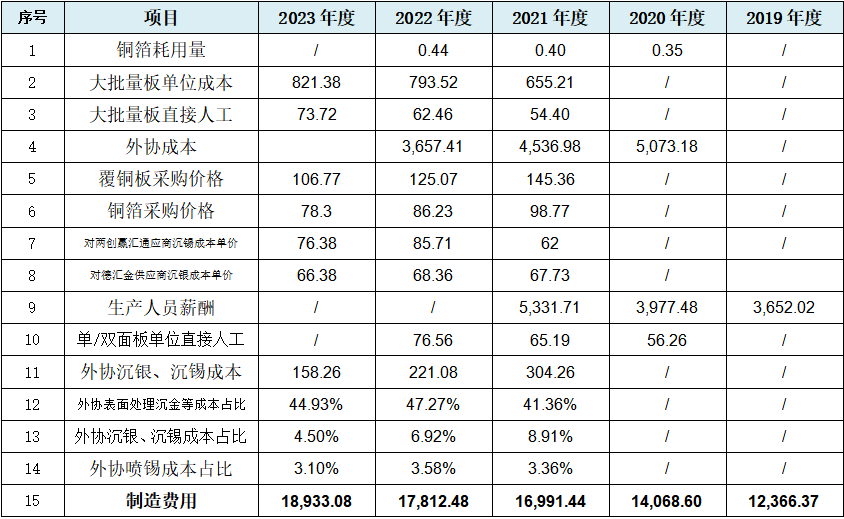

如上文所述,毛利率的构成为收入和成本数据,发行人的毛利率指标以及收入已经呈现规律性变化异常,则成本数据很难独善其身。我们整理出发行人成本类相关数据呈现规律性变化的情况,如下表所示:

单位:万元

我们仍用取大数分析法,上表中的第2、3、9、10行呈现自然数递增规律,共4项;第1行呈现等额递增规律,计1项;第4、6、11行呈现自然数递减规律,共3项;第5、13行呈现等额递减规律,共2项;第7、8、12、14行呈现自然数或等额数不依次出现的隐含规律,共4项。

非常有意思的是,上表中第15行的“制造费用”,2019年度-2021年度前三年千万位取大数为以数字2等额增加,2022年度及2023年度,以2021年度16,900万元为基础,较为严格地每年增加1,000万元,发行人制造费用5年数据前三年表现出等额递增规律,后三年表现出自然数递增规律,制造费用数据真实性堪忧。

发行人成本类数据涉及上表中15项呈现规律性变化情形,此外我们分析上表中的规律性变化项目名称,我们不难发现,成本构成三要素中的料、工、费均有涉及,尤其是制造费用表现让人匪夷所思,考虑到发行人以样板和小批量板为主的业务模式,具有单笔订单面积小、金额小、在生产过程中由于要不停的更换设备和生产参数、生产效率低的特点以及固定的工程费占单笔订单金额的比重较大的特点,发行人统筹安排下的成本端数据,其可靠性可能是相当低。

四、大量期间费用数据规律性变化,获利能力真实性可能待考

发行人的营业收入、成本、毛利率均呈现人为规律性变化,从利润表的角度,发行人只要控制好期间费用率,即可向交易所交出一份净利润率还不不错的答卷。实际情况如何,我们以发行人的净利率与可比公司及行业平均值比较为起点,进行三大期间费用分析。

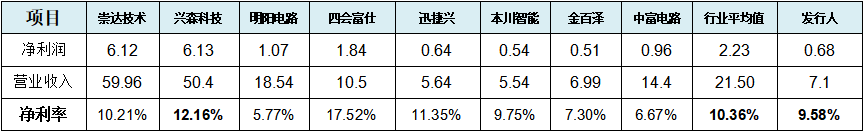

经估值之家整理招股书中的可比公司2021年度净利润,与发行人2021年度净利润比较情况,如下表所示:

单位:亿元

从上表可见,发行人2021年度净利率为9.58%,绝对值首先低于同为样板、小批量板快件制造的更可比公司兴森科技12.16%净利率约2.58%,同时比行业平均值为10.36%,低约1%。在发行人的收入、成本、毛利率大面积呈现人为规律性变化情况下,发行人如此安排略低于行业平均值的毛利率,可能过于保守了。这点发行人与一些在喜欢招股书中放卫星的IPO企业又不同,发行人可能因为主业真实的获利能力有限,而显得较为小心谨慎。但即便如此,穿越利润表的期间费用数据,同样呈现出多处规律性变化情形。

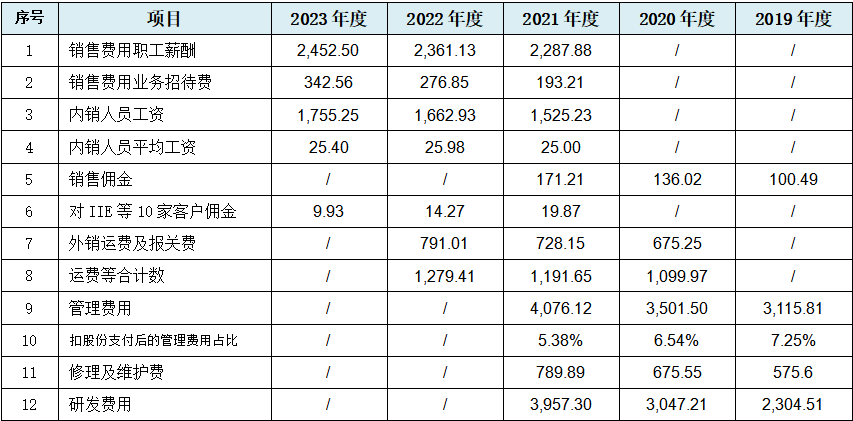

1.大量期间费用数据规律性变化

我们整理出发行人期间费用中,表现出规律性变化的数据和指标,如下表所示:

单位:万元

在取大数分析法下,上表中的第1、2、3、7、8、11、12行呈现自然数递增规律,共7项;第5、9行呈现等额递增规律,共2项;第10行呈现自然数递减规律,计1项;第6行呈现等额递减规律,计1项;第4行呈现等额数不依次出现的隐含规律,计1项。

上表中12项期间费用数据出现规律性变化,涵盖三大主要期间费用,因财务费用在生产性企业中占比较低而不显重要性水平低,我们可以理解为发行人将该出现规律性变化的期间费用一个不落地出现了。尤其是与上表中最后一行研发费用数据规律性变化相对应的是,截至2022年12月31日,发行人研发人员数量为131人,占员工总数的比例为10.34%,刚好满足高企研发人员比例的最低要求。

三大期间费用是穿越利润表走向净利润的三道主要考验,而发行人可能通过人为调整的方式,基本完美穿越,但因此留下的规律性变化数据也可能过于明显。发行人如此人为干预期间费用数据,不可避免导致净利润指标失真,发行人的获利能力真实性也就可能待考。

2.净利率与负债状况可能不相符

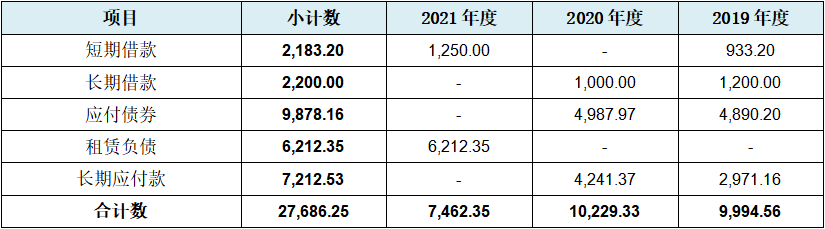

发行人经计算的2019年度-2021年度平均净利率为6.60%,与前些年的银行贷款利率相当,具备一定的表面合理性。在发行人在高收入之下,理论上资金应当相对充裕,但发行人负债情况显示,发行人现金流相当不宽裕。发行人2019年度-2021年度借债及类借债情况,如下表所示:

单位:万元

从上表可见,发行人2019年度-2021年度累计借债或类借债金额约2.77亿元,此借债状况与发行人平均6.60%的净利率首先并不相符,发行人平均净利率可能存在问题。

如果我们考虑发行人资金不宽裕是报告期内的固定资产投资所致,经查询现金流量表可知,该三年期间发行人固定资产投资9,334.95万元,仅为上表借债总额的三分之一,也即借债总额的三分之二,被发行人用于企业日常经营,可见发行人的现金流并不乐观。而此也直接与发行人的平均净利率水平不相符,发行人的获利能力真实性再一次待考。

五、资产负债表及现金流量表中仍存在数据规律性变化问题,会计报表整体真实性可能全部存疑

会计报表和财务数据作为招股书中核心内容,会计数据的真实性、可靠性很大程度上决定上市结果。 财务数据经得起问询,经得起推敲至关重要。但稍显遗憾的是,前文我们已经用大量篇幅展示了发行人利润表相关数据规律性变化,可能已经说明发行人的利润表数据已经没那么可靠,然而发行人的资产负债表和现金流量表中也无可避免地存在同样问题。

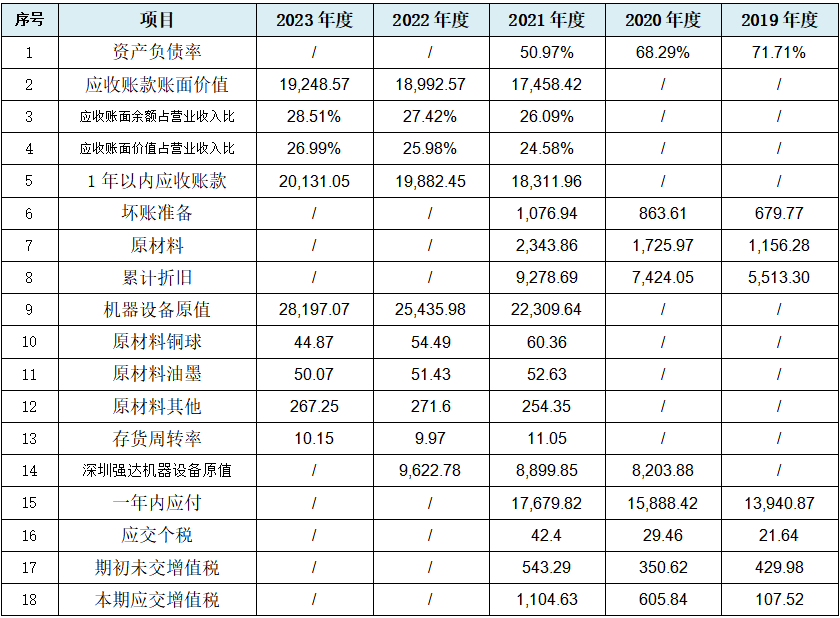

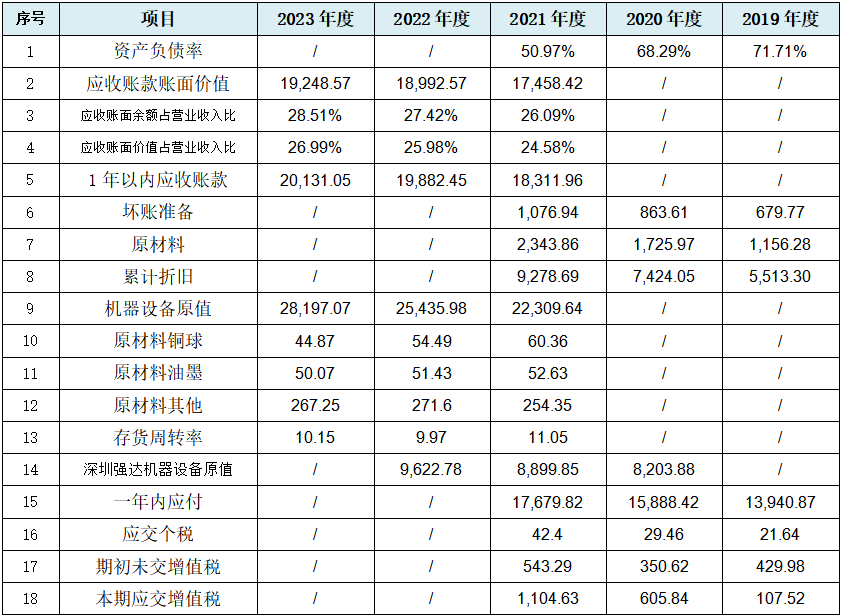

1.资产负债表中出现大量规律性变化数据

结合招股书和发行人回复交易所问询函,我们整理出发行人与资产负债相关的直接数据和间接指标,呈现出规律性变化的情况,如下表所示:

单位:万元

首先上表中的第一行为发行人并表的资产负债率,2019年-2021年度分别为:71.71%、68.29%、50.97%,虽然从数字等额变化角度分析,规律不够明显,但我们取十位数就会发现,依次为7、6、5,总体仍然呈现自然数递减规律,总体变化区间相当明显,为每年减少10%左右,当然中间的2020年度值产生了较大幅度的偏离。资产负债率作为资产负债表统奴性指标,资产负债率的不正常,自然会导致资产负债表中的相关数据不正常。

我们仍旧采用取大数分析法,上表中的第2、3、4、5、16行呈现自然数递增规律,共5项;第6、7、8、9、15、18行呈现等额递增规律,共6项;第1、10、11、13行呈现自然数递减规律,共4项;第12、14、17行呈现等额数不依次出现的隐含规律,共3项;未出现等额递减规律。不过让我们稍感意外的是,上表中的第17、18行显示增值税相关数据出现了两项规律性变化,当然这也与上文中的增值税端数据测试异常相对应。

上表中18项数据出现规律性变化,涉及应收账款、存货、固定资产、应付账款、应交税费共计5大类表内项目,除所有者权益科目外,资产、负债类科目均有涉及,说明发行人会计报表中的核心报表-资产负债表的真实性、可靠性可能存在较大折扣问题。

2.现金流量表中也出现规律变化数据

现金流量表作为资产负债表和利润表的重要补充,发行人的现金流量表中也出现了规律性变化数据的情况,具体如下表所示:

单位:万元

上表中的第一行销售商品、提供劳务收到的现金,与发行人的营业收入和应收账款直接相关,取整亿位大数依次为3、4、5,表现出自然数递增规律。上文中,我们已经分析过发行人营业收入大量数据和应收账款部分余额呈现规律性变化,结合此处销售商品、提供劳务收到的现金出现规律性变化,可能说明发行人人为干预财务数据,是从收入到应收再到收款,是完整业务链谋划结果。

至于上表中的投资活动现金流出小计,出现2、3、4千万自然数递增规律,估值之家也没看出发行人如此安排的足够必要性。估值之家推测,可能是因为需要平衡资产负债表中的货币资金余额以及以及投资活动现金流入小计数的需要,发行人才会做如此安排。

3.存货周转率高于行业平均值太多不正常

发行人披露的存货周转率与行业平均值比较情况,如下表所示:

从上表可见,发行人的存货周转率高于行业平均值很多,2022年度上半年末是行业平均值的近两倍。招股书中对此的解释大致是由发行人产品的定制化、多品种、小批量、交货期短的主要因素决定,但PCB行业原材料基本都是通用料,高度定制化原材料情况很少存在,存货周转效率主要取决于发行人的存货管理策略,而不是发行人所谓原因。因此发行人存货周转率高常,也难言正常。

考虑到存货周转率的计算指标为营业成本和期末存货余额,发行人高常的存货周转率,可能是发行人的营业成本过高或期末存货余额过低,而前者和营业收入相关和匹配,后者与资产负债表的总体结构相匹配。通过前文发行人种种异常研判,发行人期末存货过低的异常可能相对较大,与此对应的是会计报表整体真实性存疑。

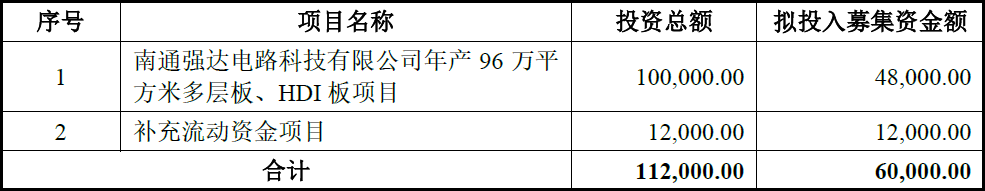

六、募投项目产能可能过于乐观,产能未来如何消化不容乐观

募投项目是上市目的正当性载体,发行人本次上市募投项目如下表所示:

单位:万平米

从上表可见,发行人本次募投项目非常简单,募资6亿元,其中4.80亿元用于南通强达年产96万平方米多层板、HDI板项目,连常规的研发中心建设项目也不要了,可能是发行人技术储备已经达到无需再建设研发中心必要了。

发行人披露的2019年-2023年度产能、产量和产能利用率情况,如下表所示:

单位:万平米

上文我们已经分析过,上表中发行人2019年度-2021年度产能利用率呈现自然数递增规律的异常。2021年度-2023年度期间,发行人的产能利用率已经93.94%持续下降至83.97%,绝对值已经下降刚好10%。发行人目前已经拥有大于50万平米的产能,不顾产能利用率连续两年下降的现实,发行人本次募投产能高达96万平米,未来合计产能近150万平米。而发行人150万平米产能,首先可能存在与发行人目前样板及小批量板为主的业务模式不相符。

其次,按照发行人报告期内最高年销量49.65万平米计算,相对150万平米的产能而言,发行人产能去化比仅为33.10%。此外考虑与发行人销量向对应的营业收入真实性可能存在问题,未来发行人实际产能的去化率为多少,我们并不好乐观估计。

与发行人同处最近赛道的深交所主板上市可比企业兴森科技(002436.SZ),其2023年报中关于对国内PCB行业的如下描述可供发行人参考:“PCB行业下游应用领域广泛,参与者众多、且集中度低,市场竞争较为激烈。内资PCB同行经历一轮上市高峰,目前行业内超30家上市公司,且仍在利用上市公司的融资优势积极扩产,未来随着产能逐步释放,国内PCB行业的竞争将更加激烈;从行业层面看,目前需求不振,竞争加剧,虽然公司在PCB样板、小批量板和IC封装基板、半导体测试板等细分行业具有相对领先优势,但仍面临较为严峻的竞争形势。”

2023年对于PCB行业而言是充满挑战和压力的一年,也是最近十年最为艰难的一年,下游需求不振、行业供过于求以及由此导致的产能利用率下降、价格竞争激烈,行业内主流公司的经营绩效均不同程度的受到负面影响。”发行人选择此时高调扩产,可能不是恰逢时机。

而发行人拟通过本次募投项目实施提升HDI类产品,也即发行人寄予厚望的HDI板,兴森科技2023年报中也有相关描述:“因通信行业需求下滑以及行业严重内卷,面临整体产能利用率不足和价格下降的双重压力,全年实现收入64,196.92万元、同比下降22.09%,亏损6,005.27万元。”

七、结语

综上所述:强达电路作为一家主打样板、小批量PCB产品定位的企业,其业务模式相当罕见,也与多项财务指标不符。而招股书总计高达123项经营、财务数据或指标出现规律性变化的情况,也属极其罕见。

招股书中出现的产能相关的数据显异常、业务模式和收入规模不匹配、前五大客户占比过低与稳定性矛盾、订单笔数过多且过于分散、应收周转率低于行业平均值、增值税端数据测试异常、缴纳社保人数与披露职工人数可能不符等异常问题,说明发行人营业收入的真实性可能存在重大疑问。

而内外销毛利率倒挂、多层板毛利率低于单/双面板、净利率与负债状况不相符、存货周转率高于行业平均值过多等细节问题的出现,意味着发行人的获利能力及会计报表的整体可靠性可能存在重大疑问。

至于募投项目可能过于乐观,以及本文未提及的报告期内集中申请专利,员工本科以上学历占比过低,与同行相比偿债能力相对较差,2021年国际上运费大涨但发行人未涨,报告期内挑订单等异常情况,可能说明发行人招股书及回复交易所问询函的整体质量有待提高。

在发行人甚至保荐人共同苦心孤诣地安排招股书中各项数据及指标的情况下,虽然本次IPO已于2023年3月通过交易所审核,但在提交注册后,发行人及保荐人招商证券如何通过村里的终极考验,我们大可予以期待……

本文作者可以追加内容哦 !