6月6日,全球医药产业的主要生产国及消费国——欧美日韩印等在美国宣布成立“生物制药联盟”,结合近期海外对国内医药头部企业赤裸裸的打压政策外加本就高耸的隐形贸易壁垒,生物医药领域一幅横贯欧亚大陆的铁幕似乎已隐隐成形…

这张铁幕后面坐落着几乎所有生物医药大国的首都——首尔、东京、柏林、巴黎、新德里。这些著名的都市和周围的人口全都位于美国势力范围之内,全都以这种或那种方式,不仅落入美国影响之下,而且在第一大医药市场吸引下,越来越强烈地为华盛顿所控制。

当然,实际意义可能有限,但谨慎起见,不可不察。

中国生物医药产业不在聚光灯下,但巨额逆差显示产业链更加孱弱

医药行业,由于欧美严格监管制度、政府经费/商保支付,其市场准入、医保报销、医疗机构采纳等环节构成了高耸的非关税壁垒。

同时,治疗细分领域众多,投资周期漫长、金额巨大,更需要规模效应均摊临床、推广及政府游说成本,中小企业往往被传统巨头收购,医药头部企业垄断临床、市场、政府关系等能力,多年稳定,罕有颠覆。

这些行业性的固有特点、隐形壁垒,导致即便“中国制造”在全球范围内势如破竹,但医药领域市场份额并未与自身制造、研发实力相匹配。

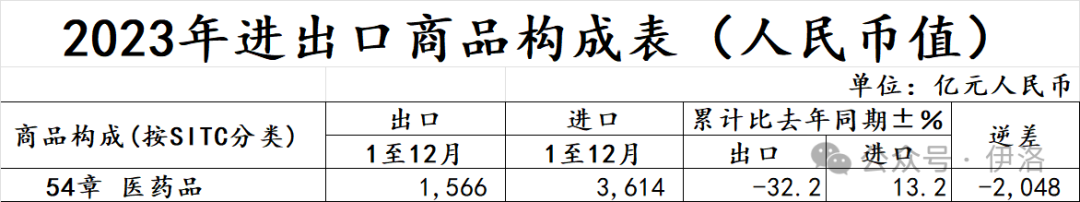

根据海关2023年进出口数据,除去石油、天然气、有色金属这些资源类项目,在工业制品中,医药品是最大的逆差项目,总金额超过2000亿人民币之巨,出口大幅收缩,进口还在快速增长。

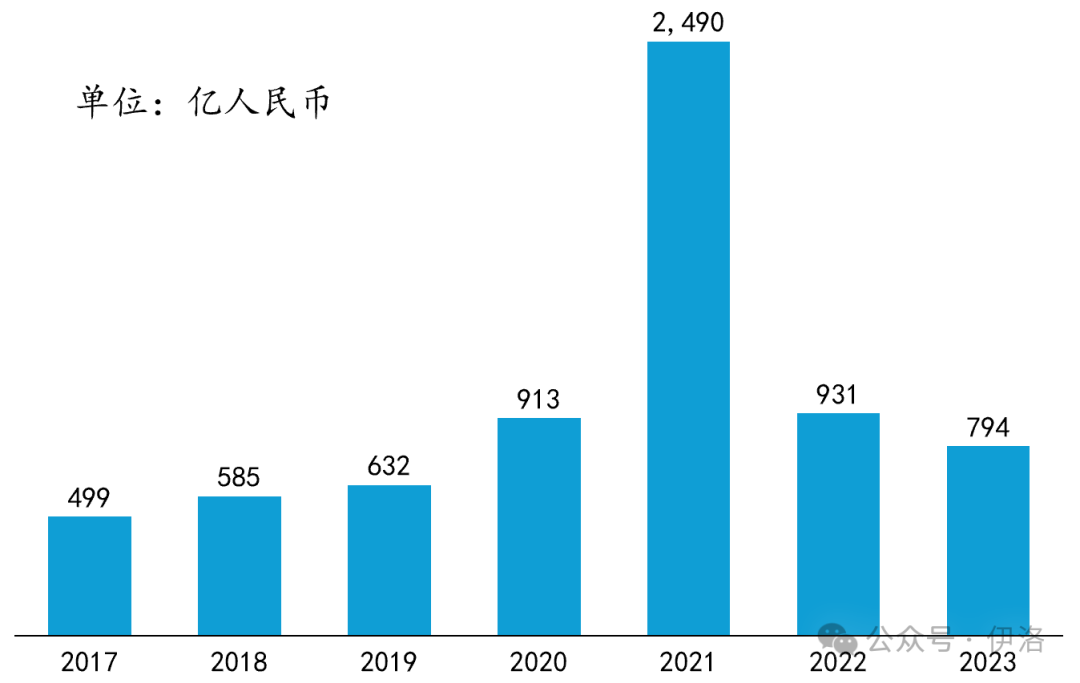

而按商品类章总值表,第30章药品出口794亿,进口3031亿,逆差更大。

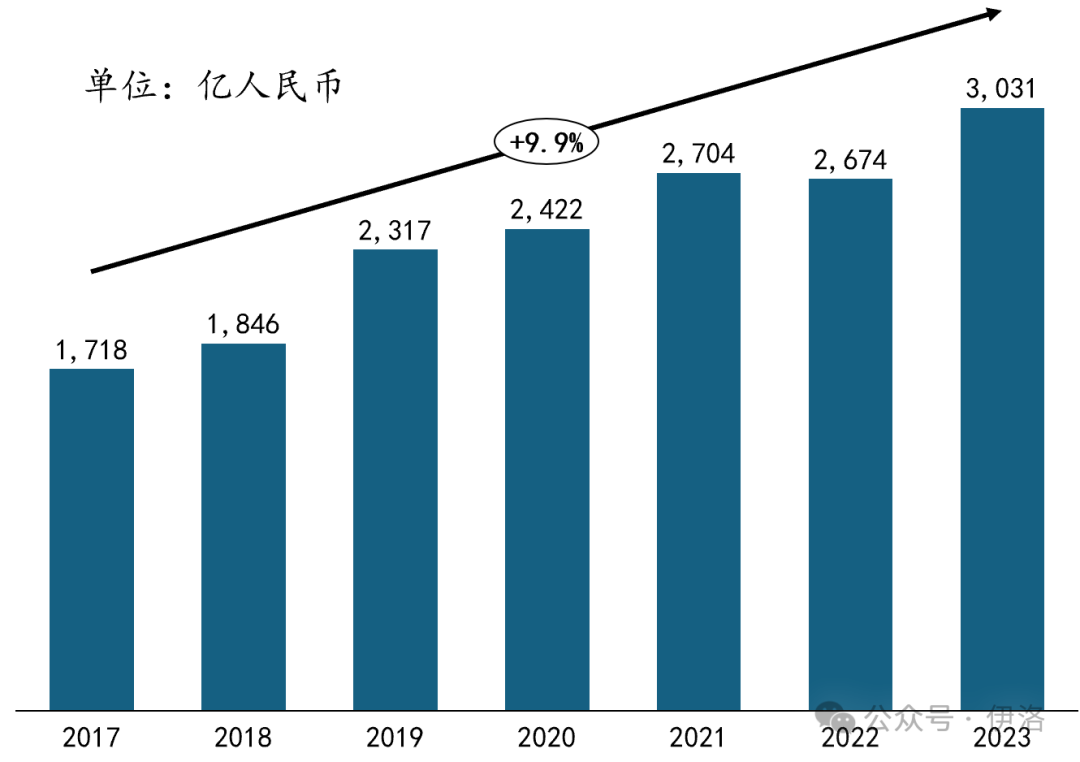

国内整体顺差巨大,医药领域逆差造成资金流失不算大问题,但关键是若海外供应链因各种原因突然中断,3600多亿巨额的进口,考虑到医药产业链研发周期久,国内严苛漫长的审评时限,有预案可快速弥补如此巨大的缺口吗?患者能等得起吗?

海外隐形门槛及制裁手段已在挥舞,点杀优质企业

医药行业本就处于更加孱弱的起步追赶期,现有地缘环境下,可想而知面临着日益严苛的审视,近期一系列事件,似乎提示该进程有所加速。

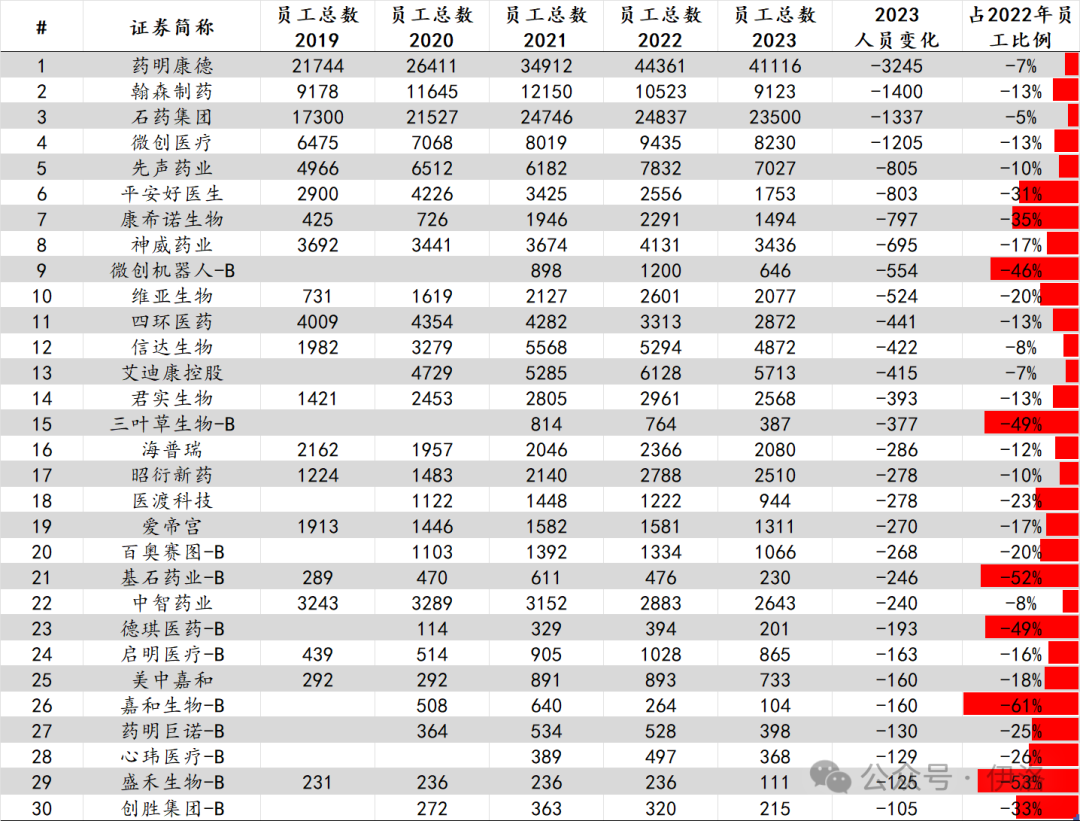

在医药少数中国产业优势领域,毫不犹豫重拳出击。讲求效率的To B领域如研发CRO、生产代工CDMO,国内工程师红利带来的产业链稳定性、高效率已有极大的比较优势,特别在疫情期间国内得天独厚的稳定优势让该领域的代表药明康德超高速发展,市场份额、竞争力冒尖,早先资本市场甚至喊出医药生物领域“台积电”的远大前景,业绩、估值齐头并进。

欲加之罪何患无辞,去年底至今,美国两院已提案要以莫须有的“基因”生物安全为名,对药明康德在内的中国CRO/CDMO企业施加限制。

金斯瑞是中国细胞治疗以及CDMO的龙头,开发出针对骨髓瘤的BCMA CAR-T疗法,与美国强生合作开拓海外市场,单品破10亿美元,成为全球最成功的一家细胞治疗企业之一。5月底被议员点名要求调查,当天股价大跌17.7%。可悲的是,源于中国的全球领先疗法至今尚未在国内上市,更遑论依靠中国市场抵御潜在制裁了。

5月份美国对部分医疗器械被强征关税。过往防护品助力美国防疫,卸磨杀驴,毫不留情。A股上市公司采纳股份更是早在4月份被出具进口警示,被停止进口。

美国作为现阶段全球最大医药市场,指名道姓的极端打压潜在各个领域领先企业,不可避免给与国内生物医药产业巨大经营压力,影响潜在投资,也很有可能迫使部分优质企业、人才出走海外。

隐性壁垒提升同样不容小觑。据美国FDA数据显示,仅2023年,中国就有865批次医疗产品因合规问题被美国FDA拒绝进口,其中医药品187批次、医疗器械678批次,占美国FDA拒绝进口医疗产品总数的12.6%,给中国医药出口企业带来了严重的经济损失。例如近期龙头恒瑞接连因新药申请上市、制剂工厂检查收到两封缺陷信,相关检查自由裁量权很大。

目前似乎未看到任何反制海外或支持本土企业措施,当然不排除私下有一定支持。

西线无战事——更让人忧心的是似乎尚未意识到行业危局

逆水行舟的医药行业危机四伏,似乎尚未引起有司足够关注,更别提能得到半导体领域的重视程度。更让人不解的是,不谋全局只谋一域的“合成谬误”,依然在贯彻不顾及长远发展的“收缩性”产业政策,在官僚主义强大惯性下,冰冷碾压着医药行业微弱的火苗。

此一时彼一时。某些产业政策核心原则及体系成形于19年及之前贸易战尚未大规模打响之时,业已阶段性发挥正本清源的巨大作用。时过境迁,是时候反思调整了。

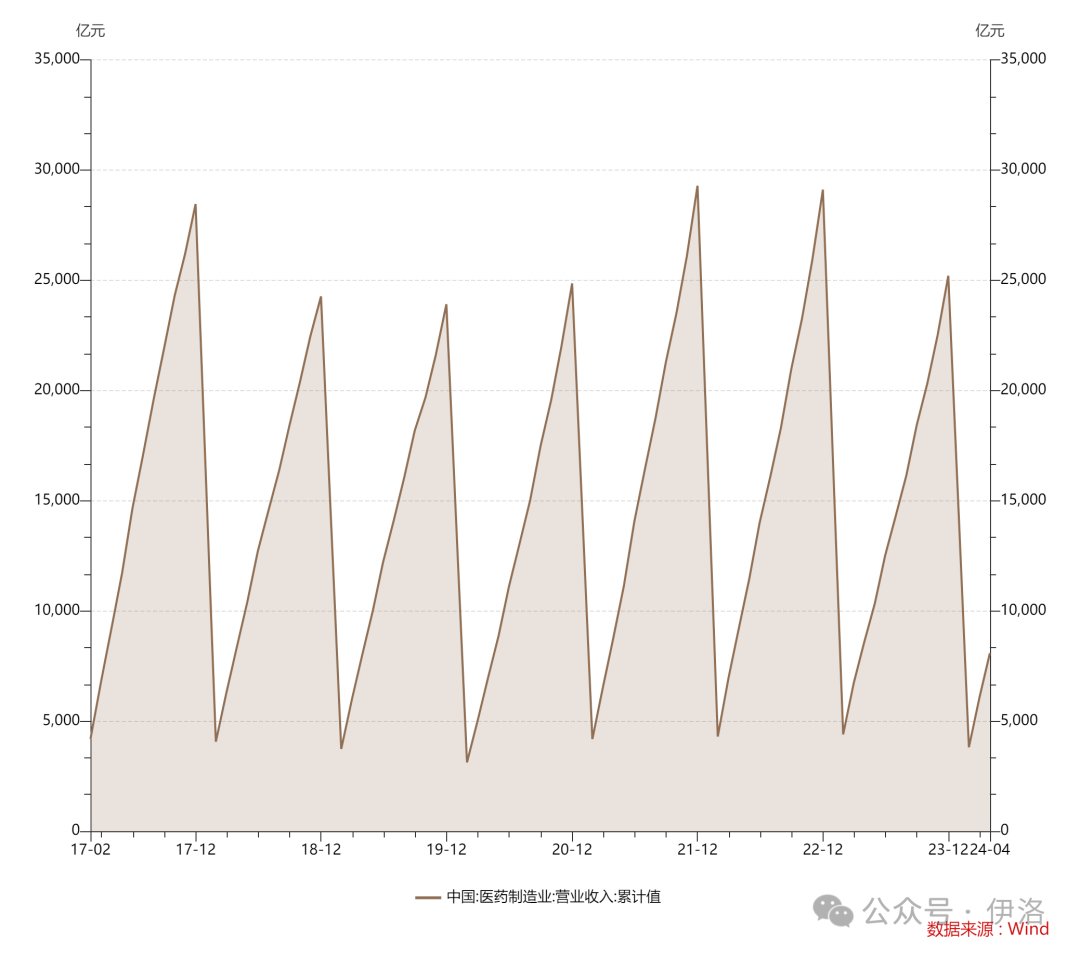

三年疫情期间海外支离破碎的产业链,各国对健康医疗的空前重视,外加美联储天量放水流动性宽松,创投和产业资本双双活跃,又给了国内医药产业研发昙花一现的繁荣。医药属于长周期产业,项目周期动辄数年,简单以新药产出等指标,短时间内还难以察觉收缩性政策负面效果。

世殊时异,2021年下半年以来宏观经济转冷,大国竞争压力加大,且防疫需求下降,海外出口面临极快紧缩,2021年,疫苗以及新冠药物代工促使HS编码30药品类目出口额猛增至385亿美元,22年回落至140亿、23年进一步下降至113亿美元。

反观进口规模,还在持续大规模增长,是少有的逆差逐年放大的领域,似乎也侧面印证着国内产业政策偏颇。

当前医药产业政策从审评、准入,并未充分考虑到在大国竞争前,行业所面临压力以及基础孱弱的现实,过度强调让国内企业承担起“民生”让利压力,忽略了医药研发、制造企业的可持续发展,审评人员数量不足且追责严苛导致僵化的审批时间,无差别集采政策鼓励最低价破坏存量产品现金流能力,追求全球最低价创新药导向打压未来医药研发空间,某种程度上抑制且破坏了创投乃至医药产业资本创新投资的能力和动力。

甚至可以说,某些不合时宜的“收缩”政策,客观上似乎正在助力海外大药企及政府,联手绞杀正处于青春期、仍显孱弱稚嫩的国内医药产业链,长远来看,最终破坏国内医药供应链安全,导致对海外产品依赖性增加,影响药品供应长期安全性、可及性。

面临如此内忧外患之局面,生物医药产业凶险异常,处于风雨飘摇、四面楚歌境地。国内应该认真思考进入产业、贸易的战时经济思维模式。

腹背受敌的中国医药产业亟需亡羊补牢、优化产业政策

如果仰赖美国市场,且在产业弱势追赶阶段,本土市场又难以给予支撑,那么医药公司自然将面临巨大压力。唯有做大本土国内市场,形成投资、研发、商业化的优良循环,形成强大的产业竞争力,才是根本破局之道。

2023年末经济工作会议文件明确提出:

“先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”,

“增强宏观政策取向一致性”,

“把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。”

“打造生物制造等若干战略性新兴产业”,“开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”。

医疗口各部委应该抓紧落实经济工作会议要求,重新审视某些“破而未立”、不利于三稳的政策。

1、医药供应链安全应当作为国家安全基石之一,应尽快全面梳理

审视供应链安全性,大幅鼓励国内外医药企业将境外供应产品转移至中国境内进行生产。目前欧美在逆全球化道路上狂奔,中国对外药品的依赖性却在逐年上升,每年超3000亿人民币的进口产品,本就十分脆弱。

药监局应该更有担当,过往对于进口转为地产,实在过于吹毛求疵,要求各类原辅料企业进行备案及提交完整技术资料,更是让很多海外供应商望而却步。企业投资金额大、前景不确定、时间极其漫长、技术要求极高,导致国内外大小企业对于转移至中国境内生产意兴阑珊,间接造成目前对海外供应链依赖性极强。

业界千呼万唤、酝酿多时之后,今年4月终于出台了相关举措——《优化已在境内上市境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请》,有所进步,但目前看还远远不够。

例如原辅料依然鼓励与原供应商保持一致,海外原研产品特别是一些审批较早的品种,上游供应商也大都遍布全球,是否供应中国境内、服务协议谈判、价格沟通,此间时间漫长且各项不可知因素都较多,实质上极端情况下海外原辅料若断供,也难以保证供应安全。

再比如,工艺鼓励要求严格一致,但有些老产品工艺较为久远,国内生产线适配性难以达到,改造成本巨大,追求一些字面的合规性,而不考虑现实的灵活,以及实质的安全、稳定、质量可控,给企业投资带来巨大的不确定性。

当然,对于药监局也应给与更高层面的支持,例如中央财政应增加预算,大幅扩充审评队伍,也适当给予审评员灵活性,更多将责任落实到企业主体责任上,让监管及企业更多从科学、专业角度研判,加强事后追责,而非目前一些保守实践,如从法规字面角度追求绝对安全、事后免责,造成审批严重僵化及迟滞。

对于进行进口转地产品种的企业,中央财政也应该考虑给予支持,这不仅提升了供应链安全性,也提升国内医药制造业企业产能利用率,百利而无一害;同时该事项实际投资金额以及精力都巨大,应该有显著的正向激励政策。

美国国会法案草稿给了全球Biotech/制药企业8年时间,脱离药明康德等中国CDMO。中国已经有全球最强的产业链、最大的产能、最好的产业队伍,不要让一些僵化的行政审批事项耽搁了转移进展,为往后的大国博弈,留下巨大的安全漏洞、隐患。

2、带量采购政策应大幅优化,给国内企业留下保命现金流及产业升级本金

2018年末集采政策试以来,已开展的9批国家组织药品集采、1600多个产品中选,过往高价的原研药开始出现“量价双降”的专利悬崖。集采在价值发现、节省医保支出方面已经发挥了巨大的作用。

但过犹不及。

从宏观角度,进口药品金额为什么未有大幅下降?很可能因相当部分进口产品依然高价在零售端进行销售,国内企业的极端低价(不少品种单位价格几毛乃至几分钱),让很多人不敢相信国产质量。乡愿德之贼也。集采拼低价,行业集中度继续下滑,未来质量风险其实也不容忽视。

再比如,在已经实现进口替代的领域,心脏支架进行集采,综合效果可能还需要系统评估,有种行业观点认为:很可能是拣了芝麻,丢了西瓜。龙头企业一蹶不振,行业集中度下降,投融资不畅,影响整个高值医疗器械产业升级进程。

2004年之前国内冠脉支架市场完全被欧美产品垄断,价格高达数万元每支,经过近20年发展崛起了微创、乐普及吉威三大国产企业完成了进口替代,2020年集采之前市占率在70%左右。

带量采购的基础是国产质量及品质的达标,很难想象若在只有外资企业垄断的细分领域,比如达芬奇手术机器人,外资会如同冠脉支架一样积极降价。

高值医疗器械领域,由于品牌、手术黏性壁垒,国内企业追赶外资往往更加艰辛,需要付出更长时间的努力,更需要现金牛业务支撑研发。集采后上百亿的冠脉支架市场轰然萎缩到10亿级别。对于波士顿科学、美敦力这些全球性企业,产品线宽广、中国市场占比不高,根本不会伤筋动骨,但对于不少国内产品线单薄仍处于追赶期企业,可能就要面临生死存亡问题,这又会间接影响到其他领域医保支付的压力。

在国产替代相对较高的领域,是否有必要唯低价是取?内资企业获取收入,投入研发、生产、招聘、缴税等都属内循环,肉烂在锅里。缓步降价、提升居民收入,相对降低高值耗材占居民收入比例,可能才是更好的道路。

杀鸡取、竭泽而渔,短期内有利于底层低收入患者,但中长期看,可持续性堪忧,毕竟在医疗器械领域,国内企业也还处于追赶状态,无现金流、无创投,就没有自主研发,未来还是会被外资巨头挨个卡脖子收割。

中国现在缺纸钞吗?经济的发展、社会的进步,从来不是靠省纸钞带来的,缺的是核心技术持续的自主研发动力,而后者,在资本化的社会里,需要纸钞来作为激励手段刺激。

政策建议:

在已经有国产产品占主导的领域,例如超50%(意味着主要收益集中在国内,发给股东、员工、供应商,都有利于国内大循环)

在总用药金额不高的领域,例如低于10亿人民币/年;(代表整体社会负担尚可,抓大放小,不要急于摧毁每一个治疗领域,给产业转型留下空间)

在日用药金额已低于5元的领域;(再加上报销比例,代表患者个人的负担可能并不重;国产很多低价药价格吹毛求疵,但对房间内的大象,比如进口HPV疫苗高额售价、巨额进口金额,由于主管部门不同,多年无人问津或议价,对比鲜明)

具体标准可以再讨论,但暂缓一段时间在国产份额较高领域执行集采,可以让国内医药企业多点喘息时间,多一点资本金能够更好的投入研发。而且这对资本市场的估值提升,立竿见影,有利于改善国内医药的投融资预期。

3、国家医保目录谈判应有千里马买骨的精神,撬动更多社会投资

正如毕局所言:“创新药价格形成机制,是关系到中国生物医药产业生死存亡的大事。新药研发难度大、周期长、投入多、失败率高,属于高难度的创新、高风险的投资。对这类高风险投资应当允许有高回报。唯有如此,才能吸引科学家踊跃投入源头创新,吸引投资者支持生物医药的源头创新。高定价就是最好的招商。”

同时,若没有国内企业快速的追赶研发,例如PD-1治疗肿瘤、某些罕见病领域,也很难想象全球大药企有动力对自身垄断性疗法在中国制定较低价格。

政策建议:

目前行业投融资低迷,对优质产品完全可以有“千里马买骨”的架势,给予较高的名义定价。实际上,名义定价高,医保管理方也可有多种举措来确保资金安全,比如与企业协商到达某总金额后重新议价。总金额支出有限,但这对资本市场预期、医药产业士气以及社会长期资本投入到创新投资至关重要。

一些人口净流出省份医保资金压力较大,缺乏全国统筹,也是医保管理方对价格较为敏感,以及国谈后产品迟迟难以挂网及入院的重要原因。中央财政应该考虑创设民生支持基金,支持中西部省份创新药械支付,国内企业获得收入可以进行新药早期研发投入、医生开展临床及培训、工厂建设、人员工资、税收、股东分红以及创投再投资等,大部分仍然处于国内经济内部循环,也非常有利于推动企业向创新转型。居民端真金白银的投入,相关产出比、获得感,可能远高于在人口流出地进行大规模基建。

医药产业发展已经到了十字路口

国内医药产业的需求、技术以及人才基础都在,后续是百舸争流、勇攀万山之巅,还是坠入重渊之谷,完全取决于一念之间。

如果我们能够正视问题,给予产业适当激励,重视人才、创新以及居民健康高于可无限创设的纸币,相信医药产业也能如同新能源汽车、光伏、锂电池一样成为世界领头羊;

如果选择错误的紧缩应对之策,行业很可能陷入低水平发展陷阱,人才研发队伍可能逐步分化流失,未来就可能面临愈来愈大的医药逆差压力,面临海外高价创新药械独家供应卡脖子问题,留下巨大的安全隐患。

“对于困难和危险视而不见,不能解决问题;袖手旁观,也不解决问题;采取绥靖政策,也无济于事。现在需要的是作出解决问题的安排。拖得越久,就越困难,对我们的危险也就越大。”

对医药行业的合理支持政策,从来没有像现在这样急迫!

风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另外,本文中观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其来表现,投资需谨慎。

BY:伊洛

免责声明:转载内容仅供读者参考,版权归原作者所有,内容为作者个人观点,不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害,请立即告知,我们将在第一时间处理。

$恒生医疗ETF(SH513060)$$百济神州(HK|06160)$$药明生物(HK|02269)$

#沪指再度迫近3000点?如何应对?#

本文作者可以追加内容哦 !