世界上没有绝对的“自由贸易”。

前段时间海外市场疯狂打压我国出口产品,美国已经落地的对华加征关税政策,其中新能源汽车的关税由25%激增至100%。一方面美国是希望制造业回归本土,另一方面还是这些年国产新能源汽车确实在价格、动力电池技术以及产业链完整性方面明显领先于全球。

国产新能源汽车引发的价格战,终归是席卷了全球的汽车行业。

6月13日碳酸锂价格已经跌破10万/吨大关,随着碳酸锂价格大幅下跌,作为新能源汽车的核心部件,锂电池的成本下降或将进一步给新能源车企带来降本空间,进而带来的也将是更强劲的一轮价格战。行业价格战似乎已升级为车企生死战,行业“内卷”的现状,如人饮水、冷暖自知。

就在刚刚结束的2024中国汽车重庆论坛上,多位车企大佬围绕“行业内卷”展开激烈讨论,梳理各自的观点,“正方”代表为比亚迪(002594.SZ)董事长王传福、长安汽车(000625.SZ)董事长朱华荣,而“反方”代表是广汽集团(601238.SH)董事长曾庆洪。不过在激烈讨论背后其实是国产车与合资车的分庭抗礼,甚至是全面超越。

合资车在国产品牌新能源汽车的价格战中,逐渐失去了原有的优势,合资车“躺赚”的时代已经一去不返。

01 合资车企觉醒难改落后窘境

数据上,回顾2023年全年,国内汽车市场14家主流合资车企中,仅有5家实现了正增长,其余9家均为负增长;增速方面更加明显,2023年,中国乘用车市场整体增速为5.7%,其中,豪华品牌增速为10.1%,自主品牌增速为15.8%,而主流合资增速为-7.9%;从系别来看,合资车企中仅德系实现了全年3.1%的正增长,美系同比增速为-1.8%,日系为-9.9%,韩系为-7.5%,法系业绩下滑最明显,增速为-38.9%。

再看近期乘联会的数据,2024年1-4月,自主品牌零售销量累计超354万辆,同比增长21.8%,市场份额达55.7%;而主流合资品牌,其今年累计零售销量为196.9万辆,同比下滑6.7%,市场份额仅30.9%。“三十年河东,三十年河西”。一边国产自主品牌高歌猛进、攻城略地,另一边合资车企正逐渐丢盔卸甲,往日光辉不再。

而提到合资品牌,A股上市公司中绕不开的两位“老大哥”上汽集团(600104.SH)和广汽集团。曾经以合资品牌为销量主力的两家车企无奈承受着销量下滑。上汽集团、广汽集团5月及前五个月整体销量均出现了下滑,从披露的产销数据来看,合资品牌成了“拖油瓶”。

上汽集团从2006年开始,连续18年成为中国车企的销冠,营收,但2024年的销冠可能要易主了。数据上,上汽集团主力的上汽大众和上汽通用5月销量均出现了下滑,上汽大众5月销量为90,013辆,同比下降3.01%;上汽通用5月销量为38,393辆,同比下降58.27%。而前5个月销量来看,上汽通用出现了大幅下滑,累计销量仅199,558辆,下降44.25%。上汽好在新能源汽车销量在转好,5月上汽集团的新能源车销量达到了8.1万辆,环比增长8.3%;截至2024年5月底,累计销售新能源车达到36.5万辆,同比增长超过27%;

作为上汽集团新能源转型的头号工程,背靠上汽集团、张江高科及阿里巴巴三大巨头的智己汽车,对比投入,实际销量并不算理想。2020年底智己品牌成立,2021年首款智己L7上市,2022年智己汽车累计销量仅5千辆,2023年其销量虽有增长,但也仅为3.8万辆,与此前规划的4.5万辆销量目标相差甚远。而且截至2024年1-4月份智己累计销量仅1.3万辆,不及头部新势力车企单月销量的一半。即使今年推出了极具性价比的智己L6,能从各方面赶超小米su7,但由于品牌力一般和舆论压力,似乎该车的上市短期并未改变整体销量萎靡不振的局面,甚至还出现了反向营销的效果。好在上汽通用五菱新能源车销量较好,带动了整体新能源汽车的增长。

相比于上汽集团,广汽的处境可能就没那么乐观。公司旗下的合资品牌本田和丰田销量都在下滑,广汽本田5月销量31931辆,同比下滑41.31%;1-5月累计销量173580辆,同比下降24.3%;广汽丰田5月销量61088辆,同比下降17%;今年累计销量265928辆,同比下降27.26%。而比较悲观的是,广汽新能源汽车品牌埃安似乎增长陷入了瓶颈。

表面上广汽埃安56月初公布了全球销量来到了40073辆,突破4万大关,环比增长了42.5%。实际上,1-4月广汽埃安的销售总量为7.02万辆,同比下滑41.16%,1-5月广汽埃安销量是12.8万辆,下滑21.9%;5月数据暂时挽回些局面,但下滑正在发生;而且2024年广汽埃安的销售目标是70万辆,但是前五个月仅完成了12.8万辆,时间过去快一半,指标仅却只完成了20%。

其实销量下滑原因也不难分析。前期广汽埃安为了迅速在同行中抢到市场份额,选择以“网约车”的产品定位进入市场,公司主力推广的AION S和AION Y两款车型主要是以量取胜的网约车车型,短期确实也成功吸引了大量网约车司机以及想节省成本的消费者。

回溯销量,AION S是埃安销量的核心车型。但由于目前全国的网约车市场已经饱和,从去年开始多地就已经陆续发布了网约车行业风险预警。此时,经过多年沉淀,广汽埃安的品牌定位在消费者心中已经被“网约车”锚定,主力品牌想跳出“锚”的难度必然不小。广汽也有意识到这点,开始走中高端的路,但此时却失去了天时,目前的埃安抬头看,新能源汽车在20-30万元价位已经拥堵不堪,这也是为何这两年埃安逐渐将目光放到海外的重要原因,“外循环”确实也是破局之法。

02 国产新能源品牌“内卷”该不该?

永远都会有人不少且质疑新能源汽车,就像德国梅赛德斯奔驰曾确认永远不会涉足新能源汽车一样。但又不得不承认国产新能源汽车在这些年扛起了经济增长的大旗。毫不夸张地地说,没有新能源汽车,国内经济大概率会更差。

在过去的四年多时间里,因为疫情等原因,全球各国的经济均出现了不同程度的疲软甚至衰退,而我国凭借“双碳”战略维持了经济的颓势,其中我国新能源产业的高速发展确实功不可没,“左手光伏风电,右手新能源汽车”。一套组合拳带动了国内的投资、消费、出口“三驾马车”,使得整体经济得到了缓冲,并未出现较大的波动。根据2023年我国GDP增长5.2%中,消费贡献率高达82.5%,在国家顶层会频频发布“刺激消费”“以旧换新”等政策的背景下,新能源汽车消费功不可没,而高速发展的副作用也不得不承认,短期产能过剩的情况下,“价格战”并非某家企业、某个品牌导致的结果,而是行业发展必然经历的阶段,破旧立新、优胜劣汰。

“内卷”的核心就是竞争,就像达尔文的进化论,适者生存本身就是自然法则,在市场经济中的完全竞争市场,供大于求,竞争便是常态,毕竟资源是有限的,又赶上当前的和人口红利退潮。而竞争的最终目的无非就是对需求方给予适当价格和质量的产品。

“内卷”的核心无非就是考验企业的产业链和盈利能力的稳定性。

也难怪“卷王”比亚迪被针对,实力确实恐怖,6月初在重庆车展上推出了秦L DM-i与海豹06 DM-i,据说前者秦L的尺寸对标的是丰田凯美瑞(15.98万起售)。不得不说,比亚迪确实是懂产品定位的,10W价位的消费者需求的无非两点,一个是价格,另一个是续航,内饰的舒适度和品牌并非必需品,而秦L DM-i 9.98万的起售价,顶配13.98万,再加上2100km续航,A级车的价格B级车的空间,直接满足了消费者最核心的诉求。也难怪合资车企坐不住了,销量“扛把子”B级合资车市场有可能被彻底卷疯。

更关键的是比亚迪将价格打低的同时,却没丢失公司的盈利能力。

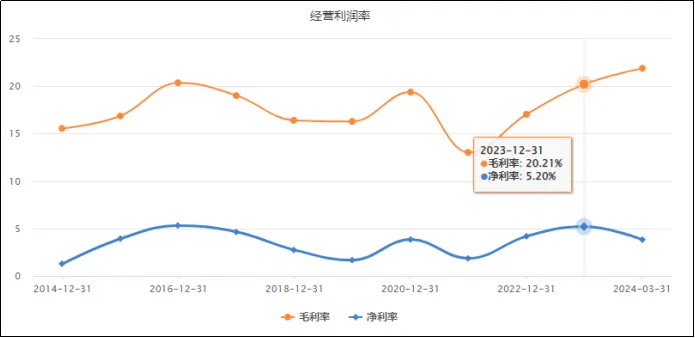

2021-2023年的三年时间里,比亚迪的毛利率和净利率竟然逆势走高,2023年重回2016年的巅峰,毛利率回到20.21%,净利率达到5.2%;对比下来,两家头部合资车企的净利率无奈三连降。也不奇怪,要知道这几年车企里,要么是烧钱无底洞,要么是赔本赚吆喝,盈利能力大多一片惨淡。

输在哪?车企自己心知肚明。随着国产新能源汽车供应链的高速发展和日渐完善,合资车的产业链在国内不再是绝对稀缺的,目前只剩下高高在上的品牌。时代在改变,既然是市场经济,那就让市场自己决定。内卷后,国产崛起难道不是好事?反正合资品牌傲慢的头颅是时候低下了,躺着赚钱的时代一去不复返。

本文作者可以追加内容哦 !