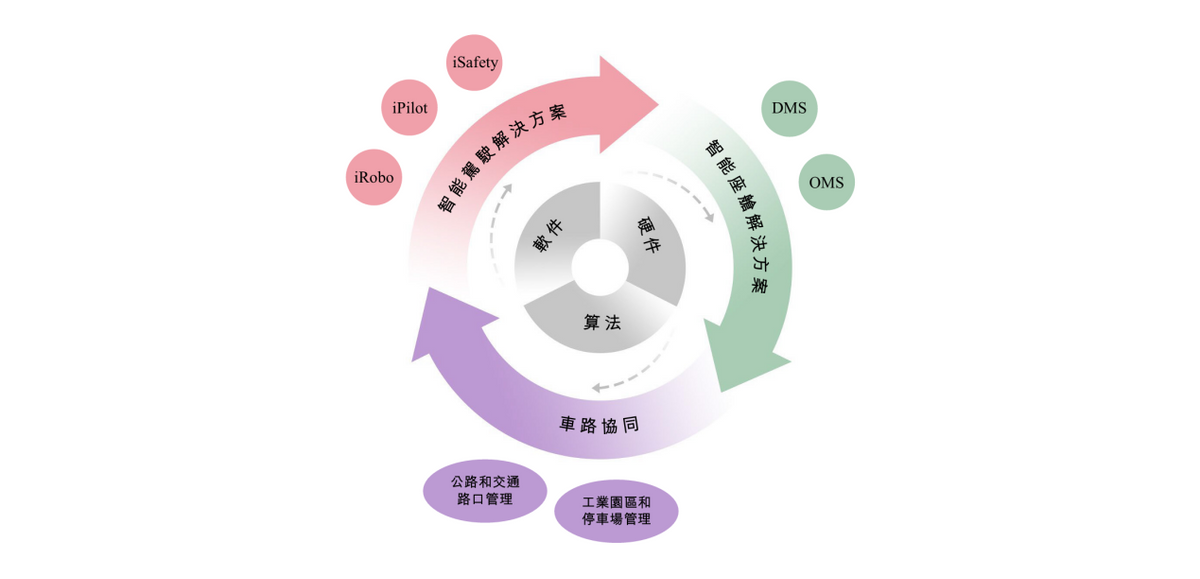

佑驾创新在去年8月和11月完成两轮融资,在今年5月底递表港交所,目前拿到了29家车企88款车型的量产订单。自动驾驶赛道不缺明星,这些因素本不足以凸显它的差异化。但是在招股书中,一条特殊的发展路线,却让佑驾创新显得不太一样——横跨智能驾驶解决方案、智能座舱解决方案、车路协同的三位一体业务模式。

如果是在其他行业,佑驾创新多半要背上“贪多嚼不烂”的一口大锅。但恰好在汽车行业,一体化一直是热门话题,和经过验证的理想技术地标:行泊一体、舱泊一体、舱驾一体,直到舱行泊全域融合,整车从电子电气架构到软件算法实现高度耦合的一体化,真正成为一台“智能机器”。归根结底,这是对汽车智能化终局的一种思考。

目前,佑驾创新还只是分别涉猎驾、舱两个领域。它是否会从业务模式的不同,转向深入的一体化发展呢?

佑驾创新的发展“横截面”

佑驾创新在2014年成立,创始人刘国清有华科和南洋理工背景,最初获得阿里巴巴现任CEO吴泳铭的天使轮投资,后来还获得了吴泳铭创建的元璟资本的投资。它的知名股东还包括四维图新、蔚来资本、东方富海等。

相较于资本背景,有趣的还是业务模式。

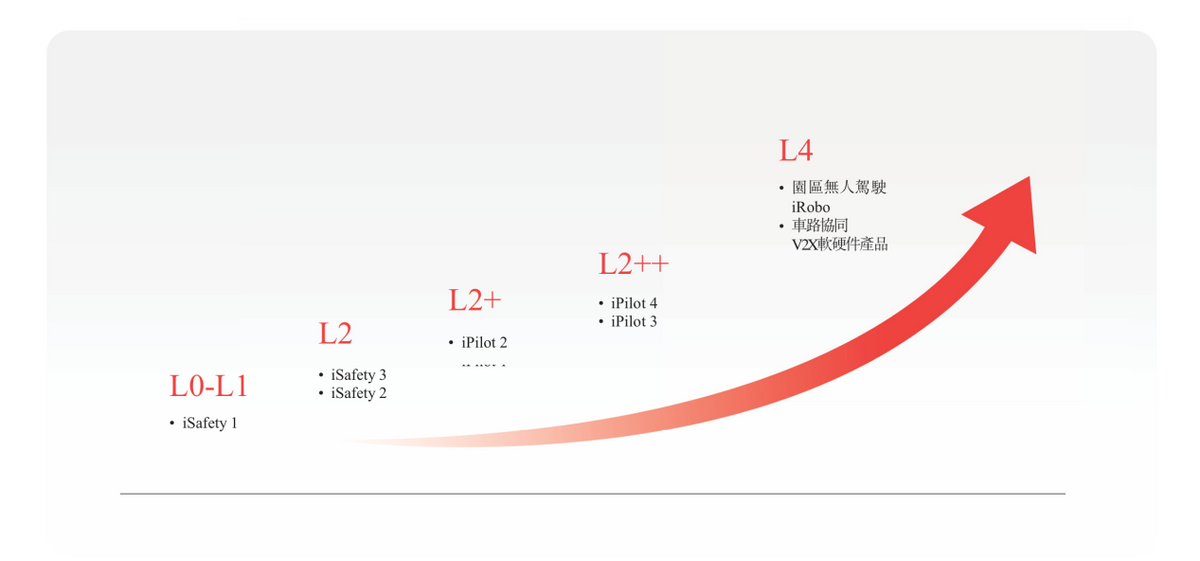

首先,佑驾创新是一家典型的渐进式智驾企业,也就是从L0做起,在技术目标上一直覆盖到L4级别的自动驾驶。

渐进式的好处已经被外界论述过太多,最大的两个方面,一是有量产空间,可以投入实际使用,商业上的可行性比较明确;二是技术研发不是在搭建空中楼阁,从最低端的方案做起,慢慢积累量产经验,对企业发展有实际价值——不是说高阶智驾方案就没有价值,而是因为高阶方案量产成谜,没有大规模工程化的经历,很难真正应对量产场景里才会出现的那些问题。反过来,从L0开始,基本每一个研发立项和方案打磨都是和实际应用环境结合的,不管是做性能提升还是降本设计,心里的底绝对要踏实很多。

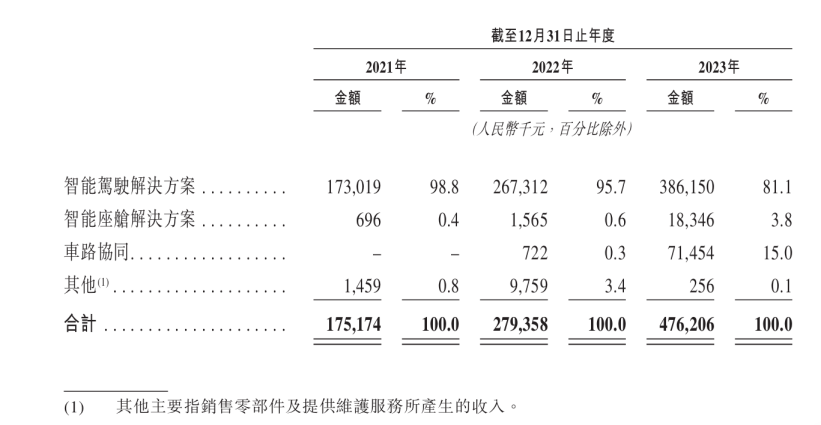

所以,相比那些从高维被迫降维而不食人间烟火的供应商,渐进式路线下的佑驾创新成长非常快。2018年首次前装量产,2021年、2022年、2023年的营收分别达到1.75亿元、2.79亿元、4.76亿元,形成了量产效应下的复利效应。其中,智驾解决方案逐步形成了iSafety,iPilot和iRobo系列三大矩阵产品。分别着眼高性价比入门智驾、高阶智驾和特定场景下的全自动驾驶——比如和文远知行等公司形成产品交集的园区Robobus。

另外,佑驾创新的资本市场价值提升也受到了这个成长路径的推动。2015年至2023年,佑驾创新每年均有1-3轮融资。天眼查数据显示,佑驾创新自成立起总共完成12轮融资。投资人慧眼识珠,而佑驾创新简直就是一块半露在地面的金矿。

但是,即便如此,佑驾创新也只做到了足够好,还缺了一点“抓眼”的部分。智能座舱解决方案和车路协同业务的加入,弥补了这一点。

车路协同无需多言,主要是瞄准未来的整体智能生态。座舱监控系统(IMS)的主要作用,是利用视觉干涉驾驶员潜在风险行为,同时还能学习驾驶员和乘客在车上的习惯,给个性化服务铺路。车内的智能化,重点之一就在座舱。而车内的智能化和车外的智能化(智驾)结合起来,才算达到了智能车概念的大圆满。

渐进式路线+三位一体业务模式,证明了佑驾创新不是以单一产品为锚的普通智驾公司,而是对行业发展路线有着自己的理解。尽管目前,其智能座舱仅占有较小的收入比例,但考虑到行业越来越重视智能车整体概念的发展,佑驾创新或许正在迎来新机会。

进军智能时代,先递一张名片

佑驾创新是非常典型的新兴科技公司,这是一张给人印象良好的“名片”:

· 研发方面非常给力,不吝支出。2021年到2023年的研发支出分别为8220.1万元、1.39亿元和1.50亿元。

· 从吸引新兴客户群到拿到自己的稳定客户。截至统计时,佑驾创新已与29家整车厂就88款车型进行量产,前五大客户收入占比从2021年的78%下降到2023年的37%。截至去年底,它与五大客户的业务关系已维持一到四年,国内排名前十的主机厂中有七家是佑驾创新的客户。

· 一开始便着眼市场多元化发展。佑驾创新已与一家隶属于全球知名整车厂的汽车软件公司建立定点合作,并与一家高阶汽车产品和系统的国际供应商建立合作共同服务欧洲市场。

同时拥有智驾和座舱业务,也更会让人另眼相看。就像德赛西威,不知道多少智驾和座舱领域的供应商羡慕这个横跨双领域的巨头。当然,即便所谓跨域融合和一体化的吸引力再强,也不意味着创业公司一定要往这个方面考虑,生存才是第一法则,进化可以留给未来。

不过,从一些基础原理出发,像佑驾创新一样业务基础已经比较扎实的新兴公司,确实有更多能力探索智能化的终局。

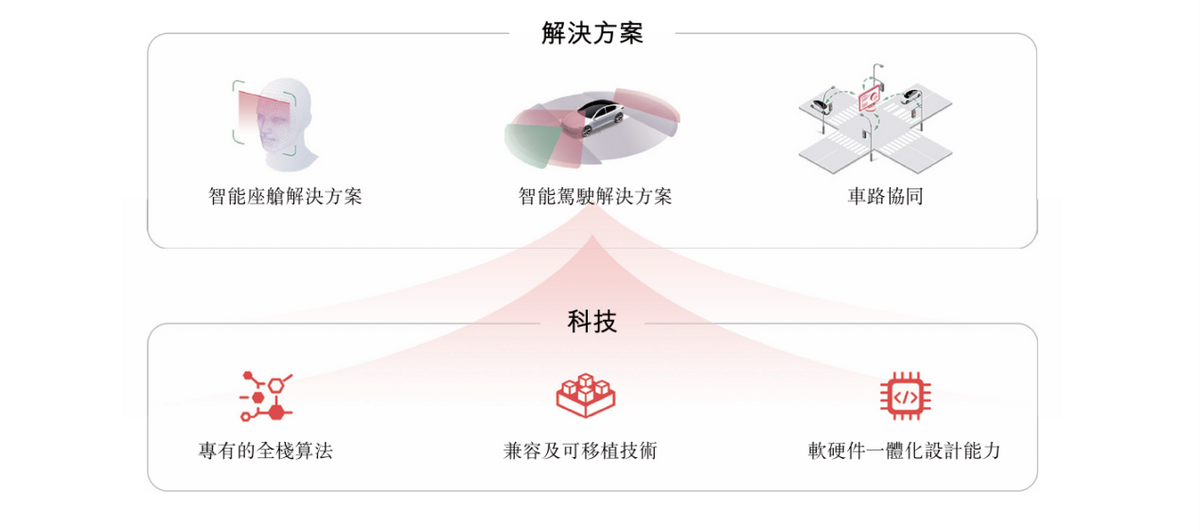

其一,是对智能化及其落地的理解。如果是智驾跨座舱,或者座舱跨智驾,这些企业必然是为了涉足更大的产业机会——由于垂直领域发展阶段的不同,座舱目前的市场反而比智驾更容易站上高处。要实现跨界,需要足够的探索。

佑驾创新不但有探索,它的智能座舱解决方案性价比还很高,平均单价只有330元。目前业绩受限,主要是还没有形成足够大的规模效应。但无论如何它都同时拥有智驾和座舱的智能化开发经验,产业边界不管怎么重塑,佑驾创新跟上形势的能力都很强。

在招股书中,它这样写道:“我们的智能座舱解决方案在主流SoC平台中的各种CPU和NPU架构具有高度可移植性。因此,我们的解决方案能够与主流SoC平台灵活兼容,并应用到舱内系统或由整车厂为汽车信息娱乐系统设计的驾驶舱域控制器中,从而为整车厂客户及我们自身均实现高推理效率和低移植成本。”由于佑驾创新掌握全栈自研和软硬件一体化设计能力,它将在探索业务边界时具备更大能动性。

其二,则是在行业合作实践中的工程化经验。简而言之,一个好的供应商除了技术能力、性价比等方面的领先,还要和客户具备深度沟通的能力,能让方案有效量产。

理论上,不管是智驾还是智能座舱,或者二者融合,客户都会希望方案能尽可能实现降本。毕竟,在当前行业价格战不止不休的环境中,单纯谈技术好坏和前景无法支撑主机厂稳住市场根脚,最好是供应商经验丰富、意识领先、产品也能打,而且执行力还强,在顺畅的沟通中把方案送上车、成本降下来。这时候,佑驾创新的量产经验就成了宝贵的敲门砖。

对当前的智能车赛道来说,机会和压力都很大。但当一家公司的底层能力足够扎实时,它就不会迷茫于行业的风云变幻中。对全面发展的佑驾创新来说,不管未来走向何处,似乎还是机遇更明确一些。

来源:松果财经

本文作者可以追加内容哦 !