凤凰网《风暴眼》出品

文|李晓光 编辑|文骅

编者按:

“小区有没有人认识曹某某?他在我的店铺买了东西,但却没有付钱,人现在也跑了。”刘晓平手持一个大喇叭,在曹某某所住的小区来回转悠。

这番喊话,引得不少居民好奇地围了过来,刘晓平停下脚步,向众人讲述起他的遭遇。“前几天,你们小区有人从我那买了副变色眼镜,可他收了货十几天后却说货有问题”,刘晓平有些无奈,“我让他退货退款,他却只退了款,没把货退给我”。

这是一个看起来有点夸张的场景,但却真实地发生了。一些买家利用电商平台的仅退款政策,频繁薅羊毛,已经把商家逼到绝境。为了维护自身权益,商家们甚至建立一个互助组织,为所有会员商家提供免费的“催货款”服务。而为了惩罚白党,这些困在不平等规则已久的商家不得不自讨腰包,付出巨大的精力和时间,去讨要一个“公正”的电商环境。

01 “仅退款”,快把商家逼疯了

39岁的刘晓平被商家们尊称为电商界的“一道光”。面容略显憔悴的他站在一堵高墙面前说,“正是因为有你们,让我感受到了我们商家团结的力量,你们就是希望的光照耀在我身上。”

后面的高墙有一块石碑,上面写的是亚里士多德一句名言:要使事物合乎正义(公平),没有毫无偏私的权衡。

这则视频点赞量超过1.6万,许多商家纷纷留言:“谢谢你这样的人,让我们还能看到希望”、“别难过,电商时代的人都要谢谢你”。这些看起来有些过誉的表达,是因为他们希望有越来越多的站出来,对电商平台不合理的规则说不。

刘晓平因为和电商规则对抗,成了商家里的名人。由于对“仅退款”等不平等规则不满,他与一家电商巨头展开漫长诉讼,虽然最后输了官司,该平台还起诉其侵犯名誉权,最终法院判定其需支付17.5万元的赔偿金。但刘晓平的举动却赢得了成百上千名商家的支持,商家们还帮助他筹集了10万元的官司败诉费用。

电商平台的“仅退款”政策,成了商家和平台之间最难逾越的鸿沟。

在这个鸿沟里,躺着各种各样奇葩的“仅退款不退货”的案例,这些无奇不有的“仅退款理由”几乎快把商家逼疯了。

“米粒麦子妈妈”在某电商平台上出售袜子,有消费者买了两盒袜子14双袜子后申请退款退货,但却只给她退回了两双。刘明出售的一件旗袍,买家收到货调换成旧衣服,再以商家发错货为由申请仅退款。但这还只是商家卖货中的常见案例。

有售卖狗狗香波的商家称,客户买了产品三个月后,使用了近十五次几乎耗尽,却以不喜欢其气味为由申请退款,而平台竟然即刻同意了。

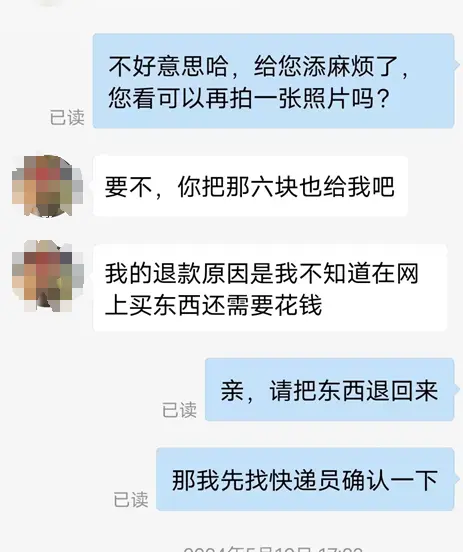

另一售卖服装的商家遭遇的退款理由更是匪夷所思,客户声称“衣物释放出有毒气体,在公司当场致使三名同事中毒倒地”。还有买家以“我不知道网购需要支付费用”为理由申请退款,但电商平台都同意了。

而“”群体愈发年轻化,“曾有一个仅9岁的小学生,偷偷用父母的手机下单购买了4把水枪,待商品送达后却立即申请了仅退款,并迅速删除了订单记录,”刘晓平无奈地提及。

不分青红皂白的迁就用户,牺牲了大部分商家的利益。曾因为仅退款政策以及相关罚款,刘晓平开了10个月的网店后发现,亏损了十多万。

电商平台,不仅没有任何损失,在所有的“退款”订单中,所有的费用都照扣不误。这也意味着“仅退款”政策背后,最终所有的成本都由商家承担了。

而商家如果想在电商平台追回货款,只能起诉买家,但诉讼费时费力,普通人未必耗得起,有时调档费、材料打印费等加起来有几百块钱,比货值还要高,还无法保证百分之百胜诉。

提起诉讼还很可能会招致平台的反制,在某电商平台卖衣服的刘明就在对仅退款客户提起诉讼不久后,就被某电商平台关闭了店铺。理由是店铺“违反平台合作协议及平台相关规则的行为,极大增加了消费者的交易风险,严重损害了平台的利益”。刘明至今也想不明白,到底违反了哪些规定。

受益于对抗平台规则诉讼,刘晓平萌生了一个有点乌托邦的想法,创办商家互助会。他要在规则不平等电商系统之外,建立一个公平的社区,所有的商家都能讨回“应得”的公平。

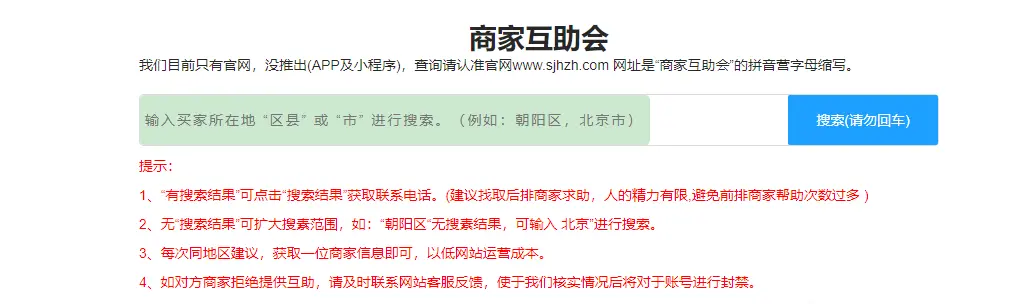

当遇到仅退款等“订单”时,商家互助会网站所有的商家,都可以在上面发布求助订单,也可以伸出援助之手。具体来说,商家可以寻找“仅退款买家”所在地的商家,委托这些本地商家出面与买家沟通,以协商退货或退款事宜。

刘晓平希望通过商家互助会,能帮助商家以最快的速度解决“订单”。

02 搭建一个新的系统:没人有特权

为了对抗电商系统里对用户的过度保护和偏袒,刘晓平格外强调新社群的精神——平等,没人有特权。他希望商家互助会不掺杂任何功利性因素。为此,还制定了一套独特的规则。

商家要加入商业互助会很简单,只需在官网提交实名认证、自家店铺的基本资料,以及可提供的服务范围,经过审核后,可以成为商家互助会大家庭的一员。

倔强的刘晓平痛恨“”的行为。他在做电商时,被人“”时,心情会非常差,甚至因此砸坏了好几个键盘。即便是闭店之后,有时看到商家发来的仅退款订单聊天记录,他也会痛苦到整晚睡不着觉。

为了约束每位商家和建立平等关系,他引入了积分制度。每个新加入的商家都会获得两个初始积分,作为他们在这个平台上启动的“燃料”。每当商家发起求助,也就是下单时,他们会消耗一个积分。没有谁可以凭借金钱或地位获得特权,要想获得积分,就必须主动去接单,帮其他商家要回货款。

也曾有人建议刘晓平设置悬赏制度,以激励更多的商家参与互助。比如,当某个商家需要找本地商家协助时,可以设置一定金额的奖励来吸引接单者,但刘晓平拒绝了。

在他看来,悬赏制度虽然能短期内激发商家的积极性,但长此以往,必然会导致功利性行为的滋生。一些商家可能会为了悬赏而故意在其他商家处下单,然后迅速申请仅退款,紧接着去接悬赏订单,“永远不要低估人性的恶”,刘晓平叹息道。

曾有商家图省事,直接在互助会的聊天群,私下找到了一位仅退款买家所在地的商家,并发出了求助信息,希望能得到快速的帮助。然而,出乎他意料的是,这位被求助的商家却借机索要红包,以此作为提供帮助的条件。

刘晓平在得知这一情况后,没有任何迟疑,迅速将该商家从群聊中移出。他对此事的态度非常明确,“一毛钱都不能要”。

而作为操盘者的刘晓平也不靠此盈利,团队目前的主要盈利方式是回收“冻结店铺”。具体来说,当某个商家的店铺资金在电商平台上被不公正地冻结时,刘晓平会以一定的折扣购买这些被冻结的店铺。一旦完成购买,刘晓平就会着手与电商平台展开法律斗争,如果成功解冻店铺,那他将获得店铺资金。但这项起步没多久的业务,大约要在一年后才能拿到可观的收入。

这种平等和纯粹带来了巨大的吸引力,尽管平台才于5月14日崭新上线,但它已经迅速吸引了来自全国各地的上万名网店卖家。除了东北三省、云南、贵州、新疆、西藏等区域外,大部分地区覆盖已经延伸至区县一级。

03 每天三四百求助单背后:最怕线下起冲突

商家数量的急剧增加,让刘晓平感到了前所未有的审核压力。他的团队,包括他自己,总共只有三个人。其中一人负责寻找那些有意向出售的被冻结店铺,另一人则专注于审核工作,刘晓平则负责推广。

但面对每天如潮水般涌来的商家注册信息,他们显得有些力不从心。由于6月份以后频繁在短视频平台上宣传,多的时候每天新增注册量高达700多个,但即便是加班加点,一个人每天能完成二三百单审核已是极限。

而随着商家数量一起上涨的,还有下单的数量,“才开始的可能只有个位数,现在一天已经有三四百单,”刘晓平偶尔也会被原始卖家选中,去和买家沟通,而他也早已摸索出了一套严格的规则和话术来确保合法性的同时,又能够对“买家”形成威慑力。

在这套规则下,本地商家接到求助单子后,首先会与求助方签订一份债权转让协议,确保原始卖家将本单债权正式转让给本地商家。

接下来,本地商家就可以与买家进行电话沟通。刘晓平特别强调,要用本地方言沟通,语气必须轻松、友好,避免使用过激或侮辱性语言,他给出了一个典型的电话沟通开场白:“你好,晚上有时间吗?想邀请你出来喝两杯,顺便聊聊你之前在我们店铺购买的产品”。

在解释来意时,刘晓平也设计了一套话术,“你可能不认识我,但前两天你在我们的店铺里购买了一个产品又退了,我知道你误操作,钱的事情都好说。要不我们晚上见个面,吃个饭、顺便把这个事情解决了?”

既能让买家了解事情的原委,又能给对方留下足够的台阶,大部分买家在明白事情真相后,都会愿意顺水推舟,承认误操作并主动退款。

事实也如他所料,98%以上的订单都可以通过电话解决,“当听到本地商家用方言打来的电话时,他们知道对方很可能是当地人,为了避免被找上门来,大多数都会选择直接退款”。

当然,线下寻找买家是他们遇到的比较棘手的问题,刘晓平最担心的也是这:当地卖家在线下沟通时,会不会情绪激动,跟买家产生正面冲突,导致恶劣影响?

所以,每次线下处理前,刘晓平都会千叮咛万嘱托,还会组织好几个人对商家“培训”。比如,商家到买家所在小区或快递驿站附近后,要再次进行电话沟通尝试挽救。若对方仍拒绝协商,那用大喇叭喊话。

喊话的内容也有技巧,不提具体的单元号,也不提姓名,而是称呼对方为某女士或者某先生,以避免侵犯对方隐私,也不要使用任何侮辱性语言。“当然,最好是开着直播,在附近5公里内投流,进一步给对方造成心理压力”,刘晓平表示,很多人还是要面子的,他们害怕村里人或者小区里的人议论。

在经过多种方式沟通后,如果对方还不退款,那就直接报警。

在某电商平台卖零食的吴博就曾接到过一个棘手的订单,有人从深圳的一位卖家购买了一块手机屏幕,但收到货后却直接选择了“仅退款”。在电话沟通无效后,吴博亲自跑到买家所在的小区。但是因为快递留下的地址信息模糊不清,仅有一个小区驿站的名称,缺乏更详细的位置信息。更糟糕的是,由于快递驿站监控视频的画质问题,买家的真实身份难以确认。

吴博想尽了各种办法都毫无进展。最终,经过警方的反复协调和沟通,他还是迫使买家退回了货款。

网站上线一个月以来,刘晓平对网站的成果感到很满意,他向凤凰网《风暴眼》透露,目前商家互助协会已经完成了三千多单,只有一单没有解决,因为找不到人。“对方的房子是租的,联系到对方房东的时候,房东说还欠着一个月房租人就跑了”。

04 当孤岛连成大陆

在电商平台这个看似冷酷、高效的现代社会产物中,卖家们曾长期被束缚在压榨性的规则里,每当遇到那些选择“仅退款”的买家,他们往往束手无策,深感被规则所限制。

刘晓平的商家互助组织,给商家们提供了一个情绪的释放口。卖家们在此找到了共鸣和支持。

在刘晓平的那期视频下面,仍然有很多商家纷纷留言,“申请加入互助会”、“加油,干翻所有的不公平”、“谁能再起一个新平台,公平的”、“希望商家互助会强大起来”。

刘晓平的做法在社交网站上迅速发酵,不少商家纷纷发视频支持他。有商家称“商家互助会是拯救电商环境的一大步”,米粒麦子妈妈则称“他是用光照亮后人的先行者”。他们希望越来越多的商家能像刘晓平那样站出来,用实际行动对不合理的规则说不。

而对加入协会的商家来说,一个最直接的改变,就是那些原本看似无法追回的货款有了被追回的可能性。自加入协会以来,吴博已成功追回了八九个“仅退款”订单,累计挽回了100多元的损失。

尽管从金额上看这并不算多,但那种正义终于得到伸张的感觉,却让他们重新找回了作为卖家的尊严和价值。

特别是当有了线下直面“买家”的机会时,能够当面指出对方的不当行为,这种经历让他们感到前所未有的振奋。

刘明的感受非常深。他自己帮人处理完一个订单——一位买家从合作商家的店铺购买了一款价值759元的夜吊灯,之后却以电池性能虚标为借口,申请了仅退款。

他为此奔波100公里,考虑到油费和过路费,总成本至少要100多元,还特意花50元买了个喇叭,但过程还算顺利,最后成功帮助商家要回了货。

刘明兴奋的一遍又一遍向商家朋友讲述维权的过程和结果,在他看来, 自己又挽救了一个走向歧途的人。

刘明在社交媒体账号上给自己起了一个昵称“帝消消乐”,他会更新和“党”沟通的视频,最高的一条视频点赞量超过7000多,这种原生的现场素材,非常吸引人,有不少商家在下面评论“太解气了“。

从刘晓平到刘明、吴博,再到其他商家,正在形成的一个个支点,迅速往外扩增,逐渐变得多而稠密。

只有这时候,刘晓平才越发意识到这个商家互助会存在的意义,它把分散在电商系统底层的商家们连接了起来,因为基于共同的情绪和价值,商家之间建立的真诚和平等关系,帮助其他商家一起,共同重塑电商的秩序。

只是,当这些孤岛渐渐连接起来,积攒已久的愤怒的情绪在电商系统外滔滔流淌时,是否会对电商既有规则产生一丝丝影响?在电商平台竞争高度白热化的大浪潮里,旱涝保收的平台们若想基业长青,该如何平衡商家和用户之间的利益?

(文中吴博、刘明为化名)

本文作者可以追加内容哦 !