又是一年6月,伴随温度快速拔升,南方暴雨北部干旱,在各地政府不断提升重大气象灾害响应级别的同时,却也不得不分出一些精力关注新能源汽车的安全。

图片来源:中国应急管理官方公众平台

3月22日凌晨,杭州市滨江区一辆新能源汽车在充电时,发生自燃。4月16日,上海嘉闵高架东侧发生一起新能源轿车起火事故。4月29日,上海南浦大桥浦东往浦西方向引桥上一台新能源汽车起火。5月11日,天津某新能源车在正常停放未充电的情况下起火并伴随爆炸,殃及周边多辆汽车。两日后,山东即墨某小区一辆新能源车突然起火,周围4辆车被波及,其中3辆烧毁严重。6月12日,河南焦作某新能源车在高速收费站突然起火,五分钟内烧完一辆车……如此新闻频频被传出,分布范围更是南北兼具。

人们新能源汽车安全的顾虑,何时能消?

平均每天8辆车发生火灾

去年9月22日,中国消费品质量安全促进会副理事长、原国家质检总局执法督查司司长、国家市场监管总局原网络交易监管司副司长严冯敏在首届汽车新生态发展大会上的一段演讲在业内引发热议。

他提到,关乎行车安全的产品质量安全方面,主要痛点是动力电池的质量安全。据应急管理部门统计数据显示,仅2023年第一季度,新能源汽车自燃率上涨了32%,平均每天就有8辆新能源车发生火灾(含自燃)。

对比2022年同期数据,每日发生火灾的新能源车数量还在7辆。

当然,这一数据的飙升背后,离不开我国新能源汽车市场的倍增。就公安部数据显示,截至2023年底,全国新能源汽车保有量达2041万辆,其中纯电动汽车保有量1552万辆,占比76.04%,比2022年新增了731万辆新能源车,其中纯电动新车就占507辆。

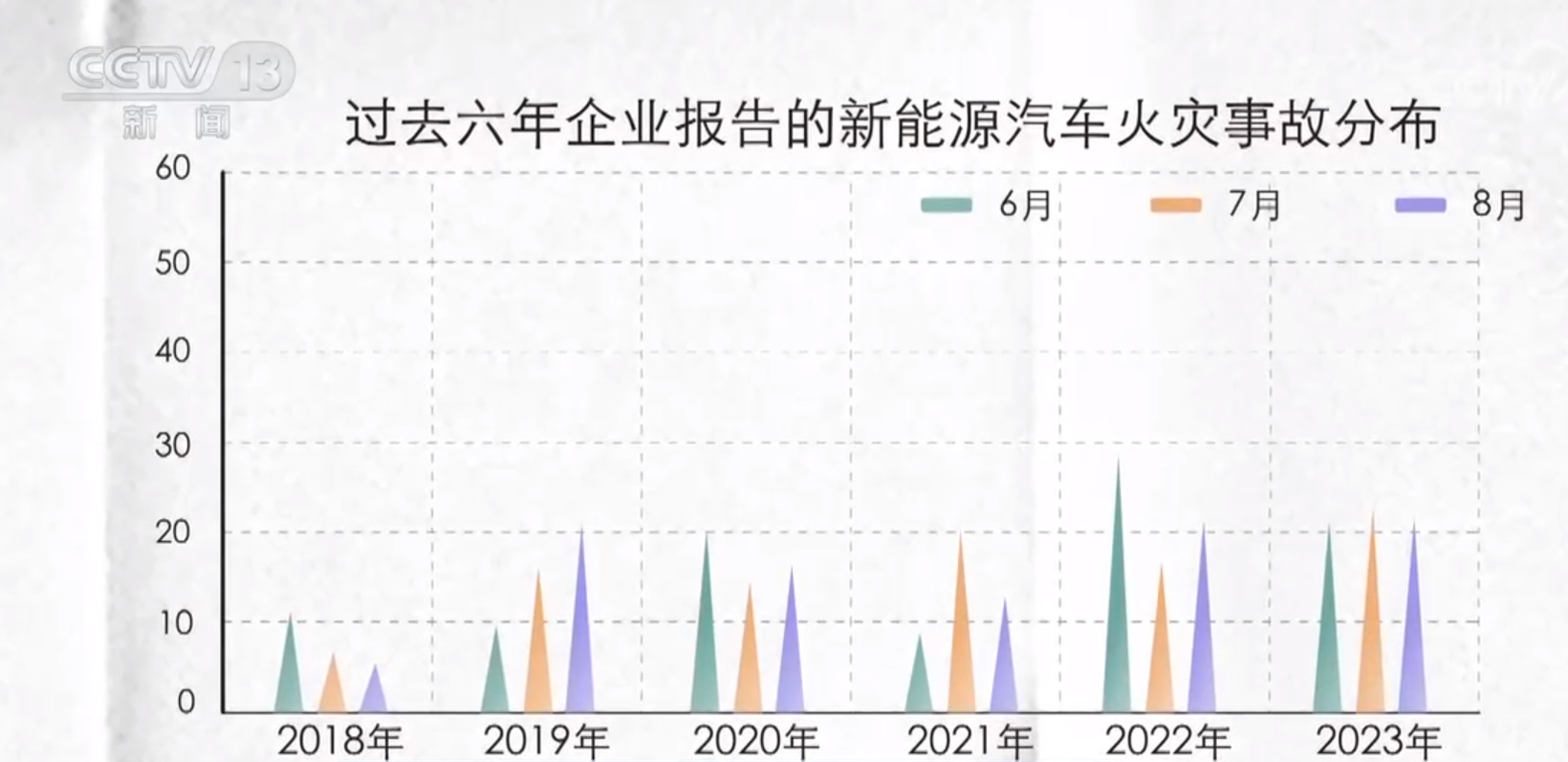

庞大基数下,安全备受关注。据央视统计过去六年企业报告的新能源汽车火灾事故分布,历年6至8月都是高发期,起火时段分布较为平均,但每天7时至9时、13时至18时起火数量相对较多且集中。

图片来源:央视截图

应急管理部天津消防研究所副研究员 张良对此解释道,高温高湿,包括雨季,都是引发相应危险发生的因素。

同时,他提醒道,平常要定期进行维护保养检测,在充电过程中,不要出现过充的现象。一旦发生火灾,第一时间要逃离车辆,然后报警,等待专业的消防救援人员来进行救援。

其中,不要尝试自行灭火,更是诸多消防人员挂在嘴边的忠告。

灭不掉的火,更无奈

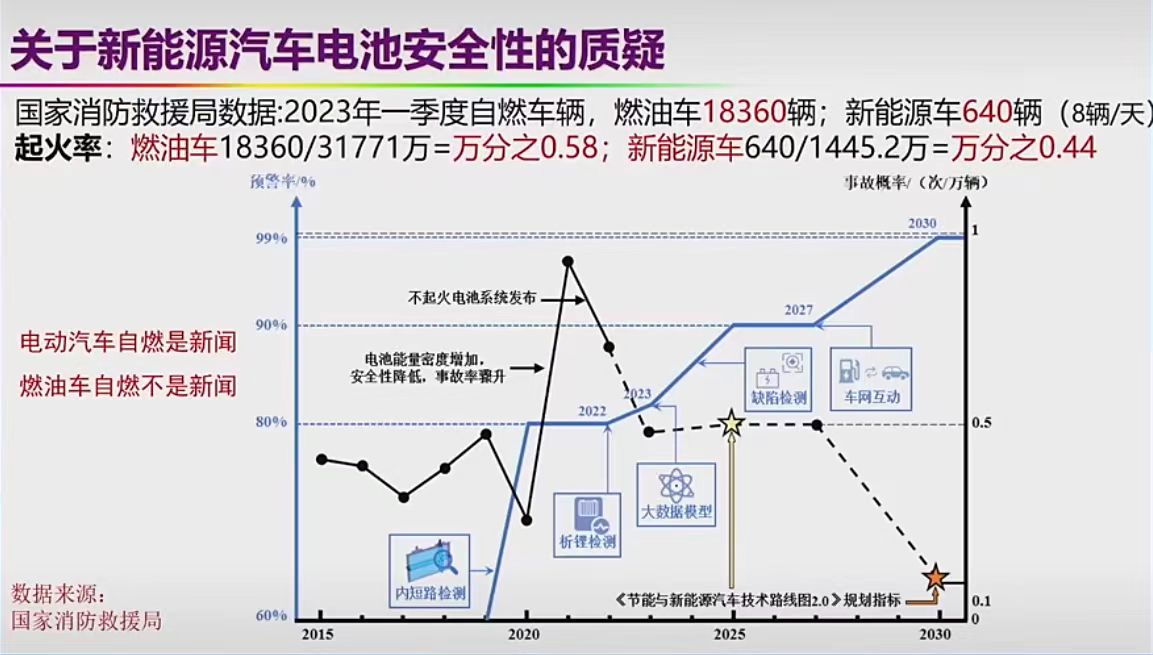

今年3月,欧阳明高院士的一次公开演讲中的结论在互联网上引起轩然大波。即:燃油车自燃率高于新能源车。

图片来源:欧阳明高院士3月演讲报告截图

反对声音中,除了对欧阳明高院士引援数据时间、数据基数、计算公式提出疑问的之外,包括浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良在内的多位业内从业人士亦给出不同观点,杨学良认为:“感觉不是这样的,基数不一样,年限不一样,起火原因不一样,不能简单下这个结论。应该有机构能长期检测对比一下。”

如前文所说,截至2023年新能源车保有量超2000万辆,但要知道的是同期我国汽车保有量规模在3.36亿辆,新能源汽车占比6.07%。且相较于2020年才真正发展起来的新能源汽车,燃油车不只是在规模上更在年限上有着较为深远的分布。

也正因此,央视所统计:近三年来,国内新能源汽车的火灾发生率从2021年的1.85/10000,降低到了2023年的万分之0.96,而燃油车的起火率则在1.5/10000左右。并由此得出的“当前新能源汽车的起火率低于燃油车”的结论并未得到大众的信服。

事实上,“电动车自燃是新闻、燃油车自燃没人听”的现况不只是因为起火的频次,更在于新能源汽车起火的危险性远高于燃油车。

湖北省黄冈市消防救援支队作战训练科副科长彭轶指出,当前队伍遇到的新能源汽车火灾事故数量较以前有明显增加。谈及原因,彭轶认为,随着新能源汽车数量日益增加,所涉及的交通事故数量也有所增长。“一旦发生交通事故,新能源汽车电池遭受碰撞挤压,电池内部的稳定环境就可能会受到破坏,进而导致火灾发生”,彭轶介绍道,电动汽车所配备的电池往往储量更大,事故危害往往更大。

根据过去六年企业报告的新能源汽车火灾事故计算显示,从车辆外部见到明火,到驾驶室起火,平均间隔时间仅有64秒。结合文章开头所提及的即墨起火车辆情况,从见到明火到烧完一整辆车,仅仅需要5分钟。

而要知道的是,多数新能源汽车起火发生在车辆静置状态下。若周围停放其他车辆,如小区停车场、地下车库都将有可能殃及周围建筑物、车辆。且动力电池本身在燃烧过程中,会产生大量有害物质,对人体危害极大。

与此同时,相较于燃油车,新能源汽车所需灭火时间更长、处理难度更大,并且极易复燃。

深圳市消防救援支队 梁军透露,从我们日常的调查情况来看,间隔5天或者6天的车都会发生复燃。特别是在灭火以后,水喷上去以后,短路反而会更容易发生,因为有水作为导体,所以说容易造成复燃。发生事故以后,一定要有专业的人员或者专业的企业来把电池给分离开,销毁或者是处理。

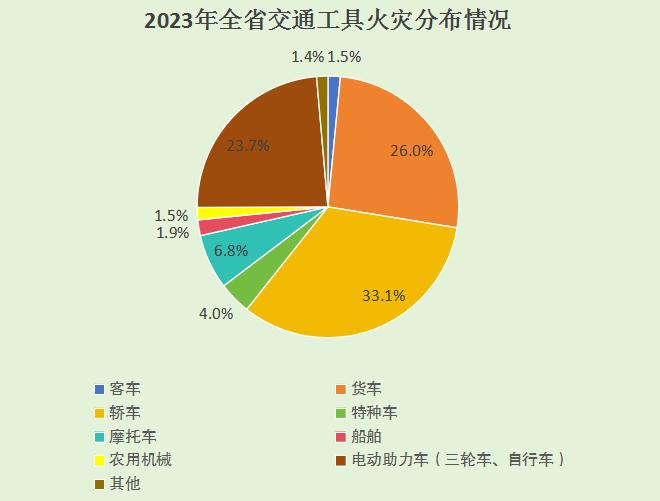

图片来源:海南消防

也正因此,根据海南消防公布的数据显示,2023年省内共发生交通工具火灾725起,其中,燃油汽车火灾387起,损失1181.4万元,平均损失3万元;新能源汽车火灾59起,损失939.3万元,平均损失15.9万元,是交通工具火灾平均损失中最大的类别。

起火真的能被杜绝吗?

面对可能存在的电池热失控风险,如何确保驾乘者的人身安全并将损失降到最低,成为整个行业亟待解决的重中之重。

正如工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰所强调,“没有安全,我国新能源汽车产业发展就没有未来。”2020年5月,工信部制定发布了GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准,要求当汽车电池包发生热失控时,应提前5分钟预警,为司乘预留安全逃生时间。

国家强制标准是确保行业健康、稳定发展的基础,为行业设定了明确的发展底线,卷生卷死的产业端自然不会满足于此。

从动力电池产业巨头宁德时代、国轩高科、欣旺达率先推出“不起火”电池后,整车企业紧随其后,比亚迪的“刀片电池”、广汽埃安的弹匣电池、东风岚图琥珀和云母电池系统技术以及长城汽车大禹电池和蜂巢果冻电池等接踵而至,甚至打出“不起火、不爆炸”的口号。

基于此,就在近期,工信部正式发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(征求意见稿),以替代执行了4年的GB 38031-2020。

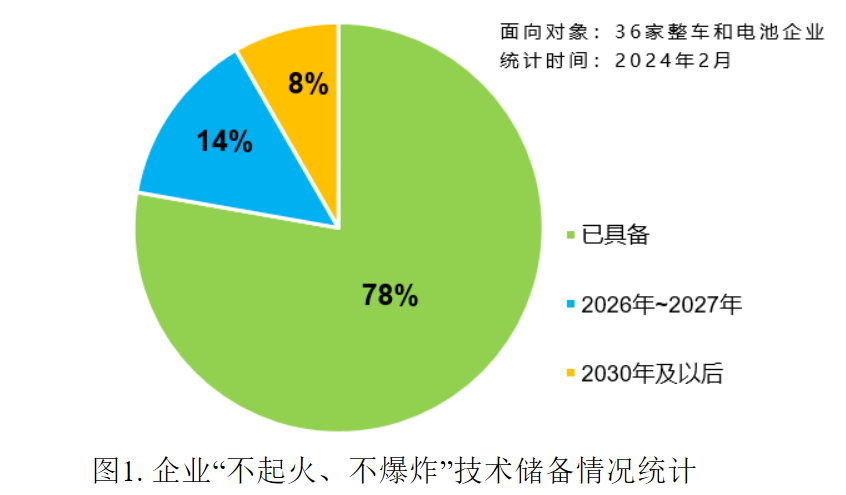

图片来源:《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(征求意见稿)截图

在新标准制定过程中,研究组从行业调研问卷反馈的情况了解到,截止至2024年2月,已有78%的企业已具备“不起火、不爆炸”技术储备,基于上述情况,研究组一致认为将热扩散要求提升至“不起火、不爆炸”具备技术可行性。

这意味着,只要电池单体发生热失控后,电池包或电池系统出现起火爆炸现象,该电池都将不符合动力电池的安全性要求。

但值得注意的是,国标仅针对未上市的新技术新产品,已上路车辆并不在其中。与此同时,新能源汽车起火原因也并非只有热失控这一项。

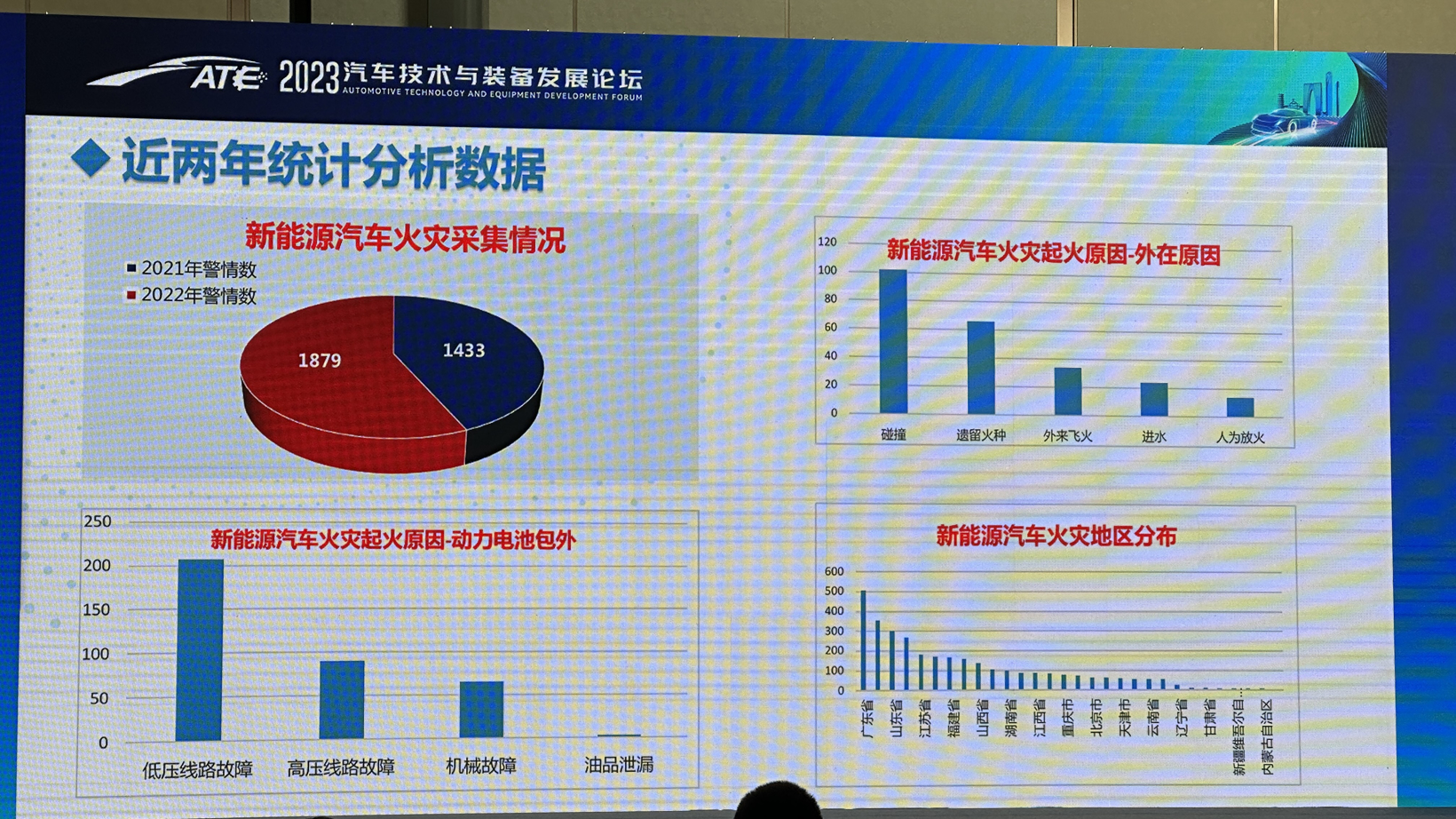

根据应急管理部数据显示,2021年、2022年间共收集3312次新能源汽车火灾警情,其中除动力电池包引发火灾外,低压及高压线路故障同样不容忽视。

图片来源:应急管理部演讲报告截图

要知道的是,伴随汽车“油转电”,高压部件大幅增加,如果是一台1.6-2吨重的B级纯电动车,“即便智能化不高,它的整车线束使用量都将达到4km,重量约在60-80kg,占整车重量约在3%-5%。”盖世汽车研究院高级总监 王显斌指出,这一数量还将伴随电子设备数量的多寡上下浮动。

相较于燃油车线束更长、横截面更粗的新能源汽车,不得不面临走线的合理性、材料寿命以及绝缘防水等重重考验。

安全是相对的,从一定程度上说,电动汽车从动力电池、BMS以及整车设计都较发展初期有了良好发展,安全隐患持续降低。但不可否认,对于安全的追求应是无止尽的,仍需国家、产业、企业以及用户各方面共同前行。

本文作者可以追加内容哦 !