申万宏源债券 金倩婧

摘 要

1. 存款分类:一般存款、财政存款、同业存款

(1)存款按照部门的不同可大致分为个人存款、对公存款、财政存款,其中对公存款又可根据是否为金融企业划分为非金融企业存款、金融机构存款;按照流动性差异、性质不同又可划分为一般存款、财政存款、同业存款,同业存款一般不可配置大额存单和协议存款等。

(2)保险公司、社保基金、保险资管、银行理财等均可投资大额存单,其他同业存款不可配置大额存单。由于保险公司、社保基金在商业银行的存款具有一般存款性质,且需要缴纳准备金,因此这两类机构也可以投资大额存单。从管理办法看,保险资管和银行理财等其他资管产品不能购买大额存单,但是2018年发布的《商业银行理财业务监督管理办法》和2020年发布的《保险资产管理产品管理暂行办法》中银行理财和保险资管投资范围纳入了大额存单

2. 存款利率定价:当前利率定价自律机制与市场化调整机制并存

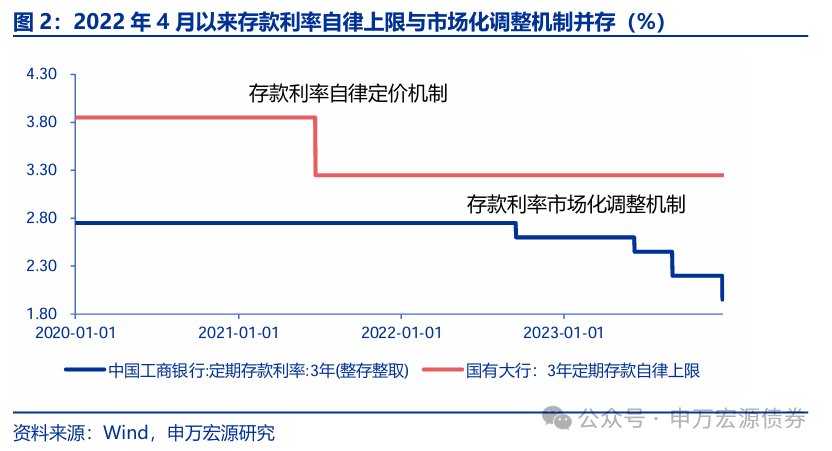

2013年央行建立市场利率定价自律机制,2021年优化存款利率自律上限形成方式,2022年建立存款利率市场化调整机制,自此存款利率定价自律机制与市场化调整机制并存。其中自律机制约束存款利率上限,而市场化调整机制则对存款利率进行动态调整,共同在存款利率定价上发挥作用。具体来看:

(1)2021年6月21日,人民银行指导利率自律机制优化存款利率自律上限形成方式。人民银行将存款利率自律上限的确定方式,由存款基准利率乘以一定倍数形成,改为加上一定基点确定。2023年5月,自律机制下调了协定存款、通知存款以及大额存单的利率浮动上限。根据要求,各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。

(2)由于存款市场竞争激烈,实际执行中很多银行的的定期存款和大额存单利率接近自律上限。这在一定程度上阻碍了市场利率有效传导,存款利率难以跟随市场利率变化。2022年4月人民银行正式建立存款利率市场化调整机制,自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款利率,合理调整存款利率水平。

3. 存款自律机制监管政策执行情况:企业存款定价存在“超自律”情形,“手工补息”禁止后对于国有行和股份行影响较大

存款利率自律和市场化调整机制下个人零售存款成本明显压降,但企业客户(包含银行理财等金融客户)金额较大、议价能力较强,存在相对普遍的“超自律”行为,企业活期存款“手工补息”现象更为普遍。自2021年建立存款利率自律机制,2022年建立存款利率市场化调整机制,存款利率迎来多轮下调,存款降息对个人零售存款成本起到明显改善效果,居民存款成本率压降明显;但对于机构客户、大企业客户而言,由于存款金额较大,主体议价能力相对较强,存款挂牌利率下调难以对该类存款产生明显影响。商业银行处于稳存增存需要,对核心存款稳定诉求较强,会通过事前承诺、到期“手工补息”等方式为重点企业客户提供超自律上限的优惠利率水平,特别是对个别企业存款高度集中的银行更是如此:一是2021年下半年以来居民存款成本率持续压降,但企业存款成本率则整体呈现上行走势;二是企业活期存款成本率上行趋势更为明显,企业定期成本高位震荡,即企业活期存款“手工补息”现象更为普遍。

4. 手工补息”被禁后,存款配置性价比或下降,银行理财等资管机构或加大债券类资产配置

“手工补息“被禁后影响重点关注三方面:(1)央企等高端企业客户的资金管理通常受到严格的财务规章制度限制,通常只会选择将闲置资金存放在国有大型银行,为了获取收益可能会趋于定期化。(2)对于其他类型的企业,存款与理财产品之间的比较可能会激发资金“脱媒”现象,即资金流向非银行金融机构,非银存款占比可能会增加。(3)银行存款也是银行理财的重要配置资产之一,并且也存在“手工补息”现象,被禁后存款性价比或明显下降,银行理财等资管机构或加大对债券类资产配置。

5. 存款利率自律持续规范,广谱利率视角下利于债券收益率中枢下行

存款利率作为利率体系的重要一环,禁止“手工补息“后预计主要影响债券资产价格,我们重点关注两方面的影响:(1)从广谱利率的角度看,存款利率“变相下调“本质仍是无风险利率的下行,债券收益率难独自上行,利好债券市场表现。(2)存款利率下调后相对其他资产性价比进一步降低,居民和企业存款(含银行理财等资管机构)有望向其他资产转移,债券市场配置力量或增强。

数据来源:中国人民银行、中国工商银行、中国货币网、Wind

风险提示:数据不透明、影响不及预期、配置力量并不主导短期债券走势等。

正 文

2021年以来政策层面对于存款定价机制多有调整,对于存款市场的“乱象”也多次出手整治,而且对于保险资管、银行理财等风险偏好较低的机构来说,银行存款同样是重要的底层配置资产之一,和债券资产存在一定替代效应,本文将深入分析存款利率及其变化对债券市场的影响。

1. 存款分类:一般存款、同业存款、财政存款

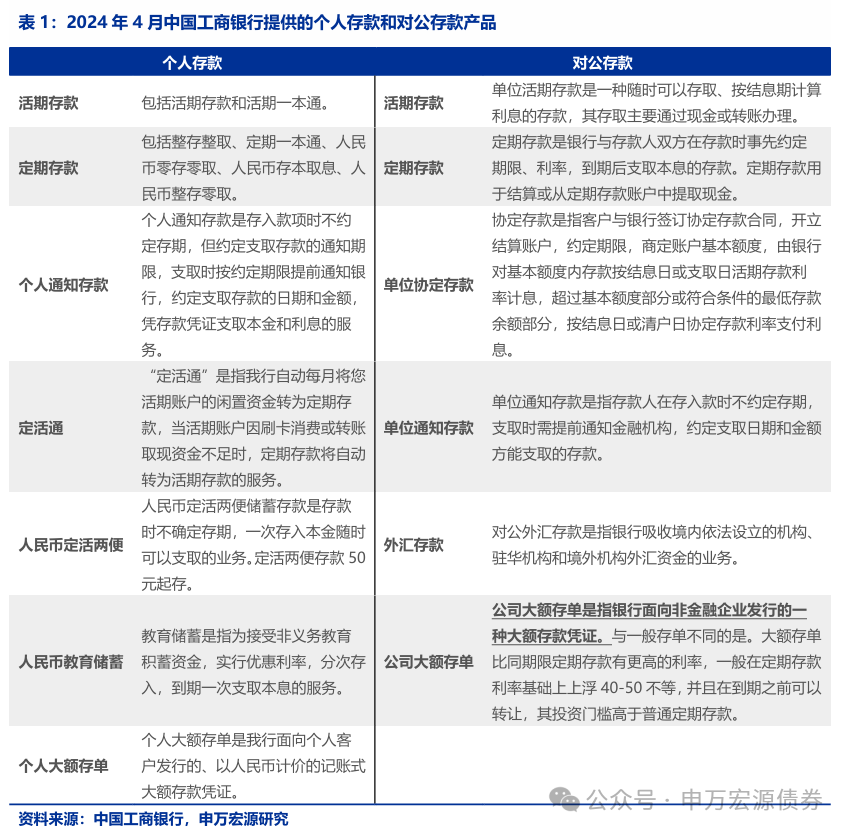

(1)存款按照部门的不同可大致分为个人存款、对公存款、财政存款,其中对公存款又可根据是否为金融企业划分为非金融企业存款、金融机构存款,也可根据存款品种划分为活期存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、协议存款(仅对特殊客户)等,协定存款、通知存款利率相对较高,协议存款利率目前不受约束;

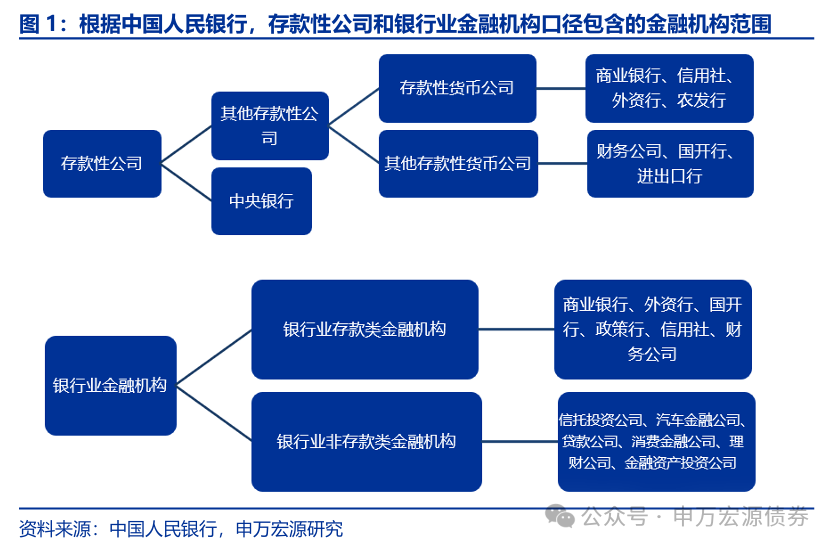

(2)按照流动性差异、性质不同又可划分为一般存款、财政存款、同业存款,同业存款一般不可配置大额存单和协议存款等,一般存款包括各企事业单位、机关团体、部队和居民个人存款,同业存款包括同业存放、非存款类金融机构存放款项,保险公司、社保基金存款等纳入一般存款管理,其中仅一般存款缴纳存款准备金,财政存款和同业存款不缴纳存款准备金。一般性存款和同业存款最大的区别是流动性差异,前者较为稳定,受金融市场波动影响较小。因此对于同业存款的监管要严于一般存款,银行内部FTP定价对二者也是严格区分,多数会形成两条不同的定价曲线;

(3)保险公司、社保基金、保险资管、银行理财等均可投资大额存单,其他同业存款不可配置大额存单。根据2015年人民银行发布的《大额存单管理暂行办法》,大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。由于保险公司、社保基金在商业银行的存款具有一般存款性质,且需要缴纳准备金,因此这两类机构也可以投资大额存单。从管理办法看,保险资管和银行理财等其他资管产品不能购买大额存单,但是2018年发布的《商业银行理财业务监督管理办法》和2020年发布的《保险资产管理产品管理暂行办法》中银行理财和保险资管投资范围纳入了大额存单。

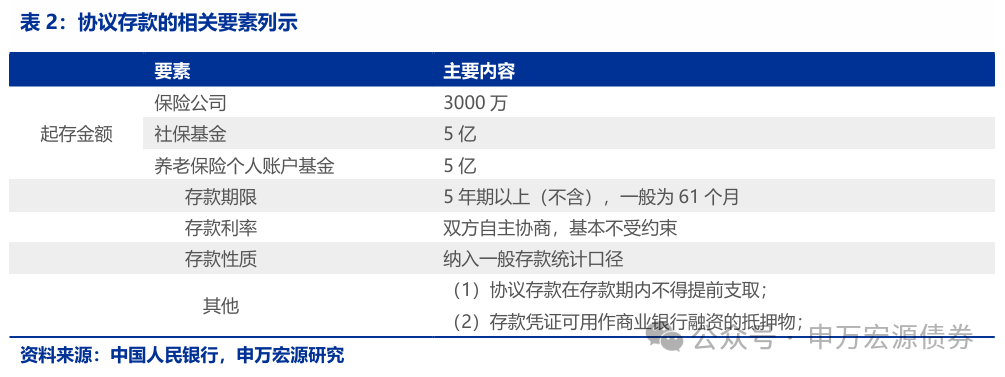

银行提供的一类存款品种较为特殊——即协议存款,协议存款是由其他存款性公司根据中国人民银行相关规定对存款人开办的存款,存款利率由双方协商确定,不受约束,纳入一般存款口径,因此同业存款不可配置协议存款。由于协议存款利率不受限制、弹性较高,对于机构来说吸引力较强,但仅保险公司、社保基金、养老保险个人账户基金可投资协议存款,并且对起存金额、存款期限等均有相应限制。保险公司自营的存款属于一般性存款,但对于保险资管的存款界定各家银行做法不一、争议最大,实操中保险资管存款仍可计入一般性存款,因此可配置利率较高的协议存款,而部分理财产品以保险资管计划为通道,超额配置收益率更高的协议存款。

本文从存款类金融机构(中国人民银行与银行业存款类金融机构)信贷收支表、其他存款性公司资产负债表两个方式把握各类存款口径及规模,其他存款性公司和银行业非存款类金融机构口径基本一致:

(一)存款类金融机构(中国人民银行+银行业存款类金融机构)信贷收支表

按照部门划分,存款可大致分为住户存款、非金融企业存款、机关团体存款、财政性存款和非存款类金融机构存款,住户和非金融企业存款可根据期限进一步划分为活期存款、定期及其他存款。存款是存款类金融机构信贷收支表资金来源的主要组成部分,住户存款和非金融企业存款占据核心低位,2024年3月住户和非金融企业的定期及其他存款占比均在70%左右、活期存款占比在30%左右,非存款类金融机构存款占比相对较低。

(二)其他存款性公司(和银行业存款类金融机构口径大致相同)资产负债表

其他存款性公司资产负债表负债端根据广义货币的口径划分存款,其中单位活期存款、单位定期存款、个人存款、大部分对其他金融性公司负债全部纳入广义货币,其余部分均不纳入广义货币口径。

2. 存款利率定价:当前利率定价自律机制与市场化调整机制并存

2013年央行建立市场利率定价自律机制,2021年优化存款利率自律上限形成方式,2022年建立存款利率市场化调整机制,自此存款利率定价自律机制与市场化调整机制并存。其中自律机制约束存款利率上限,而市场化调整机制则对存款利率进行动态调整,共同在存款利率定价上发挥作用。具体来看:

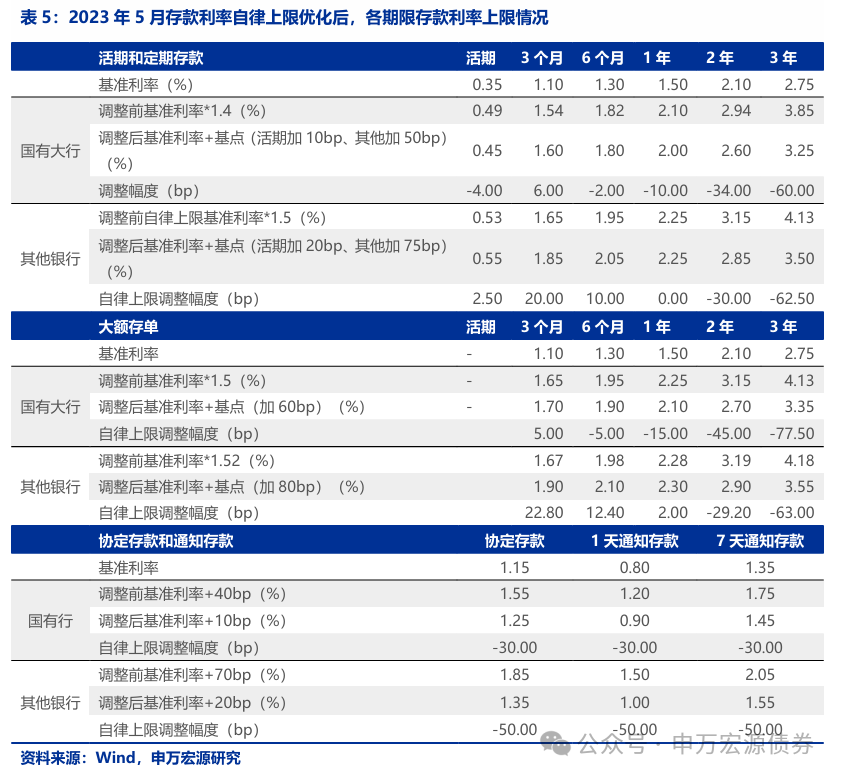

(1)2013年建立市场利率定价自律机制,2015年起自律机制管理存款利率上限。2013年人民银行建立市场利率定价自律机制,通过行业自律监管,激励和约束金融机构利率定价行为。2015年人民银行正式放开存款利率浮动上限,存款利率自律机制管理存款利率上限,存款自律上限采用“基准利率*倍数”形式,国有大行的存款利率上限为“基准利率*1.4倍”,其他银行为“基准利率*1.5倍”。

(2)2021年6月21日,人民银行指导利率自律机制优化存款利率自律上限形成方式。人民银行将存款利率自律上限的确定方式,由存款基准利率乘以一定倍数形成,改为加上一定基点确定。

具体来看由一定基点确定的利率自律上限:针对活期存款,四大行的利率不高于基准利率加10BP,其他机构不高于基准利率加20BP。对于整存整取存款,大行调整后的利率不高于基准利率加50BP,其他机构不高于基准利率加75BP。对于大额存单,要求大行调整后的利率不高于基准利率加60BP、其他机构不高于基准利率加80BP。

2023年5月,自律机制下调了协定存款、通知存款以及大额存单的利率浮动上限。根据要求,各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。其中,中农工建四大行上限为基准利率加10BP,其他银行上限为基准利率加20BP;停办不需要客户操作、智能自动滚存的通知存款,存量自然到期;上述调整自2023年5月15日起执行。

(3)由于存款市场竞争激烈,实际执行中很多银行的的定期存款和大额存单利率接近自律上限,这在一定程度上阻碍了市场利率有效传导,存款利率难以跟随市场利率变化。

2022年4月人民银行正式建立存款利率市场化调整机制,自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款利率,合理调整存款利率水平。2022年4月正式建立存款利率市场化调整机制,成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款利率,合理调整存款利率水平。存款利率市场化调整机制后,央行引导中小银行存款利率下行,存款利率明显下行。

但存款利率市场化调整机制对银行的指导并非强制性的,并且锚定关系也不清晰。2022年上半年1年LPR和10Y国债收益率均有一定下调,但中小银行下调存款利率的动力并不强,最终通过监管向大行窗口指导,才完成存款利率的下调。

2022年4月建立存款利率市场化调整机制,自此正式形成存款利率自律上限与市场化调整机制并存的局面。但两者并不冲突,其中存款利率自律机制约束存款利率上限,而存款利率市场化调整机制则根据市场利率(1年LPR和10Y国债收益率)对存款利率进行动态调整。

3. 自律机制执行情况:企业存款定价存在“超自律”情形,“手工补息”禁止后对于国有行和股份行影响较大

根据中国人民银行2023年四季度货币政策执行报告,2023年利率自律机制成员已有2055家,占商业银行数量的一半左右。人民银行各省级分行组织建立了省级利率自律机制,目前已初步形成全国-省级利率自律机制协调联动格局,确保第一时间将利率自律要求传达至各层级金融机构,形成工作合力。此外,利率自律机制还在保障存单市场高效运行、参与国际基准利率改革方面发挥了重要作用。

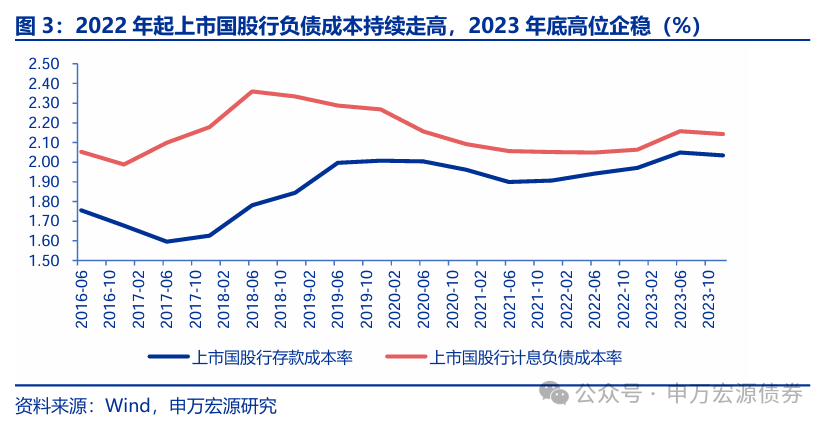

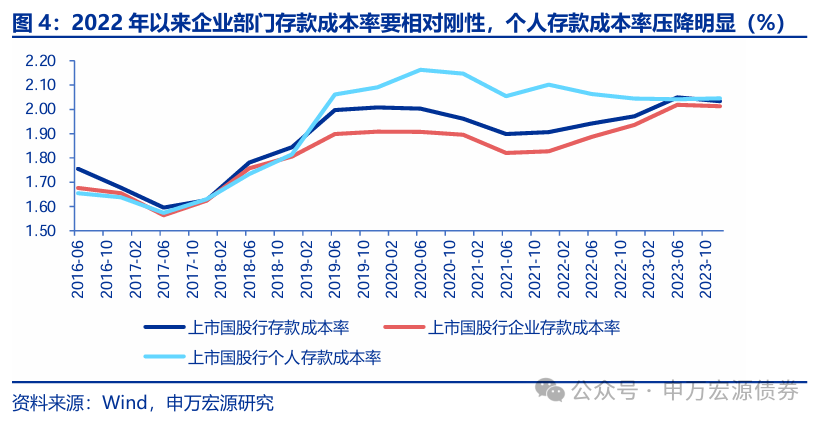

存款利率自律和市场化调整机制下个人零售存款成本明显压降,但企业客户(包含银行理财等金融客户)金额较大、议价能力较强,存在相对普遍的“超自律”行为,企业活期存款“手工补息”现象更为普遍。自2021年建立存款利率自律机制,2022年建立存款利率市场化调整机制,存款利率迎来多轮下调,存款降息对个人零售存款成本起到明显改善效果,居民存款成本率压降明显;但对于机构客户、大企业客户而言,由于存款金额较大,主体议价能力相对较强,存款挂牌利率下调难以对该类存款产生明显影响。

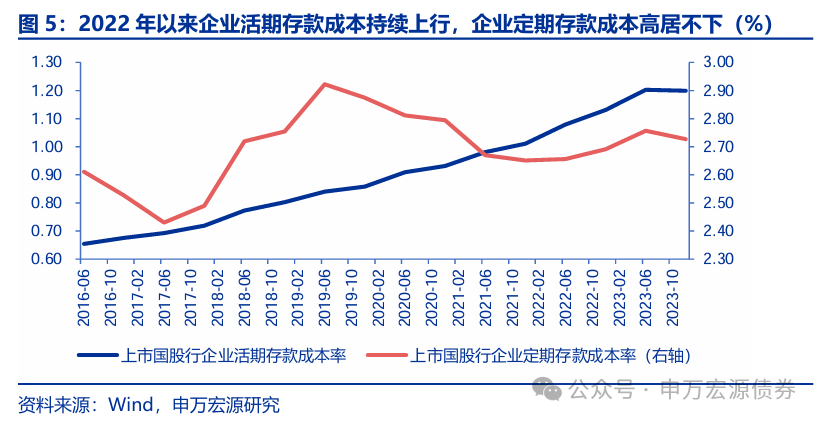

商业银行处于稳存增存需要,对核心存款稳定诉求较强,会通过事前承诺、到期“手工补息”等方式为重点企业客户提供超自律上限的优惠利率水平,特别是对个别企业存款高度集中的银行更是如此:一是2021年下半年以来居民存款成本率持续压降,但企业存款成本率则整体呈现上行走势;二是企业活期存款成本率上行趋势更为明显,企业定期成本高位震荡,即企业活期存款“手工补息”现象更为普遍。

“手工补息”被禁后,直接从自律机制层面降低商业银行存款利息支出,进而缓解商业银行的净息差压力。2023年末国有行和股份行企业活期存款成本率明显偏高,预计禁止“手工补息”对国有行和股份行影响较大,能够明显改善国有行和股份行的净息差压力。

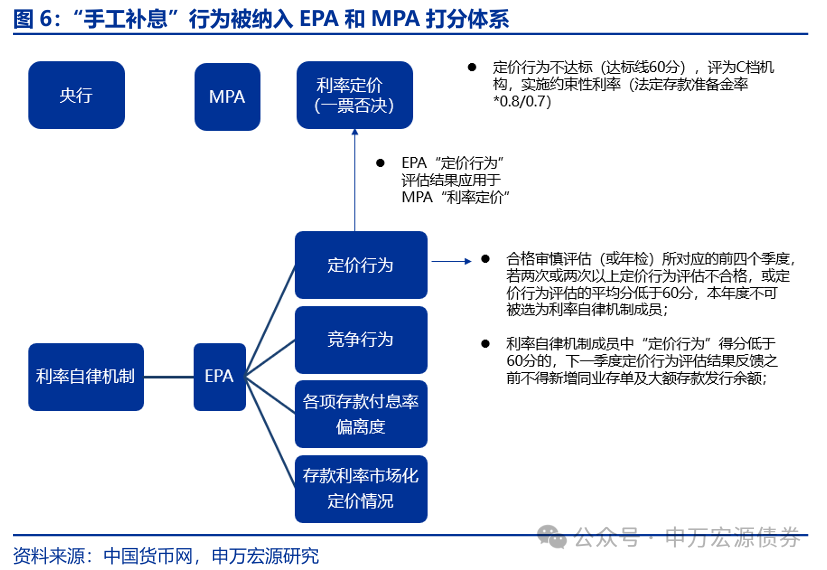

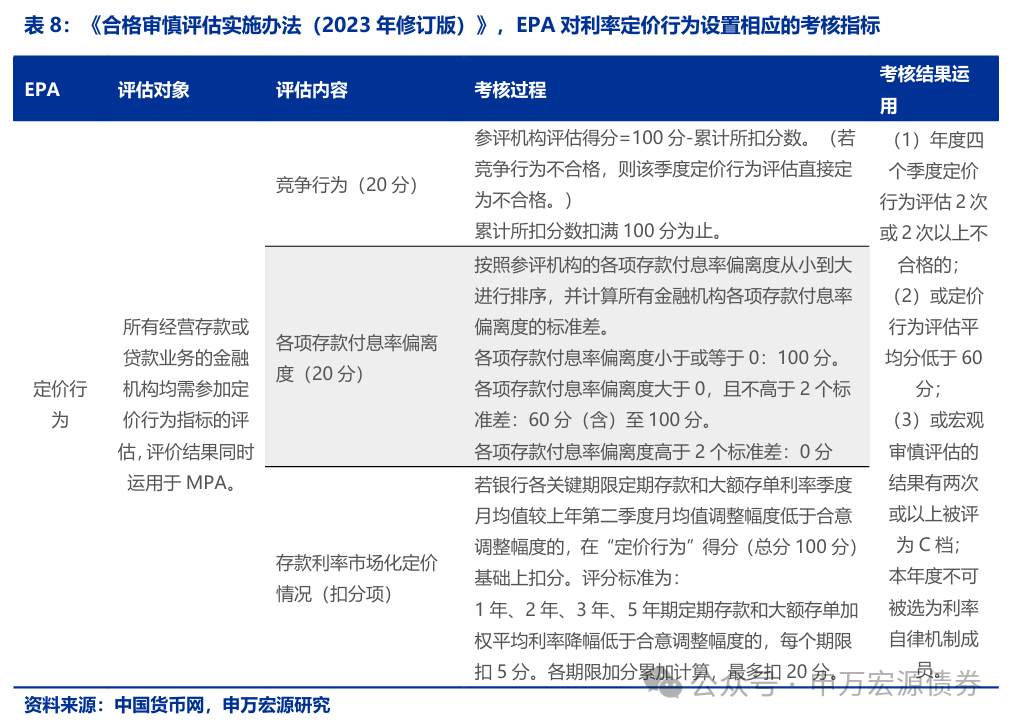

4. “手工补息”被禁后,存款配置性价比或下降,银行理财等资管机构或加大债券类资产配置

2024年4月市场利率定价自律机制向成员和机构下发了《关于禁止通过手工补息高息揽储 维护存款市场竞争秩序的倡议》,文件指出:部分银行仍通过手工补息等方式,变相突破存款利率授权上限,承诺并支付高息,大幅削弱存款利率市场化调整机制效果,严重扰乱市场竞争秩序,影响金融支持实体经济的可持续性。此前违规作出的补息承诺,在付息日一律不得支付。利率自律机制将违规手工补息纳入定价行为评估,对倡议发布后仍通过手工补息高息揽储的违规行为,在定价行为评估中予以扣分,直至一票否决,并在利率自律机制成员中进行点名通报。

“手工补息“对存款总量预计影响有限,银行内部分化预计加大。广义货币供给M2代表购买能力,本质即是各类存款口径,即商业银行的存款负债是M2的主要构成部分,因此商业银行的存款负债增速和M2增速基本同步变动。但M2增速作为宏观总量指标,受央行货币政策影响较大,存款利率下调对总量口径下的M2和银行负债影响较小,居民和企业存款行为的变化导致商业银行的负债端出现结构性变化,即不同银行的存贷比会出现结构性变化,部分银行的存款不足也会相应约束放贷行为。

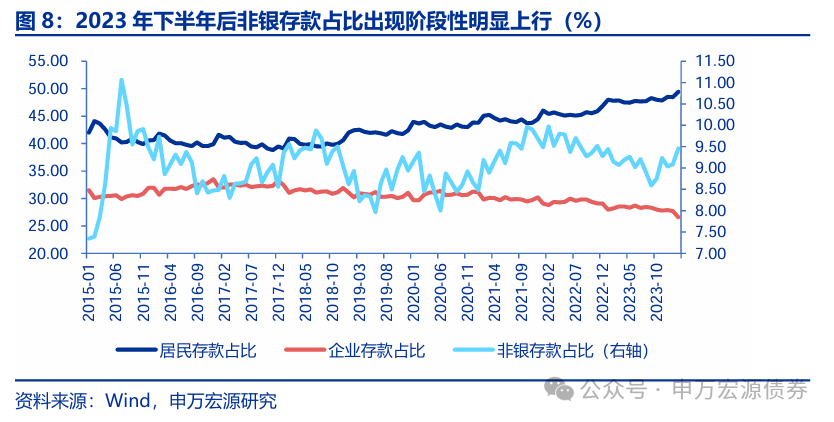

“手工补息“被禁后影响重点关注三方面:一是存款期限结构变化,比如企业为了增厚收益,增加定期化存款占比等;二是存款流向理财、资管类产品,居民和企业存款会转化为非银存款,对商业银行存款的结构会产生一定影响;三是对于资管机构而言,银行存款性价比下降,预计会加大对债券类资产配置。重点关注:

在监管机构明确禁止银行通过“手工补息”手段进行高息揽储之后,虽然某些类型的存款产品,如协定存款和通知存款等“类活期”存款的吸引力可能会有所下降,但这并不代表会有大量存款流出或者存款结构发生根本性变化。市场利率定价自律机制的规范行动有助于实现一个更加稳定的低利率环境,从而结束银行之间为了吸引存款而自发进行的激烈竞争。从宏观角度来看,活期存款等存款资金的未来走向可能有以下几个方向:

(1)央企等高端企业客户的资金管理通常受到严格的财务规章制度限制,通常只会选择将闲置资金存放在国有大型银行,为了获取收益可能会趋于定期化。在“手工补息”被系统性规范之后,这些客户群体的资金不太可能在银行间大规模流动。由于净值型银行理财产品可能无法满足他们对本金保障和流动性的需求,因此,这类客户的存款可能会趋向于定期化,并且可能会选择结构性存款等替代性金融产品。

(2)对于其他类型的企业,存款与理财产品之间的比较可能会激发资金“脱媒”现象,即资金流向非银行金融机构,非银存款占比可能会增加。在存款利率相对较低的情况下,如果银行理财产品的吸引力增加,那么企业可能会将资金投向这些产品,从而形成非银行体系的存款。这类存款由于不需要缴纳存款准备金,因此能够减轻银行体系的超额准备金压力,可能还会为短期资金市场提供流动性,并对债券市场投资产生积极影响。

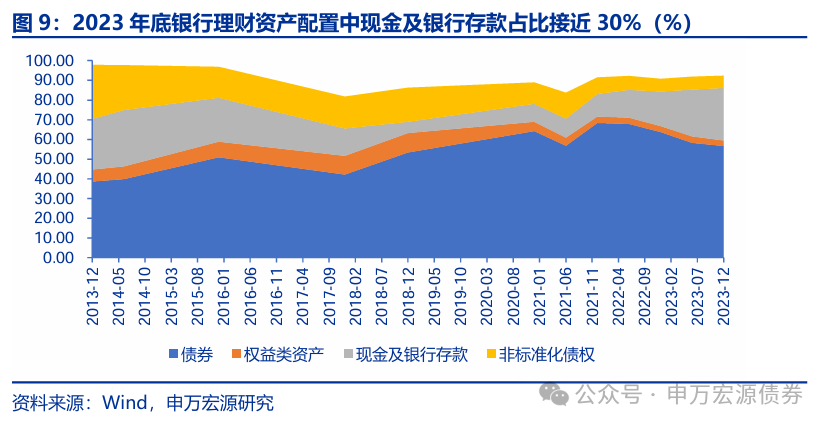

(3)银行存款也是银行理财的重要配置资产之一,并且也存在“手工补息”现象,被禁后存款性价比或明显下降,银行理财等资管机构或加大对债券类资产配置。2023年底银行理财产品投资余额为29万亿元,其中现金及银行存款占比为27%,假设其中80%为银行存款,则银行理财配置存款的规模为6万亿元左右,其中较大比例存在“手工补息”现象。在“手工补息”被禁后,存款利率较难比肩债券,对于银行理财而言,存款配置性价比下降,其或加大对于债券类资产配置。

5. 存款利率自律持续规范,广谱利率视角下利于债券收益率中枢下行

存款利率作为利率体系的重要一环,禁止“手工补息“后预计主要影响债券资产价格,我们重点关注两方面的影响:

(1)从广谱利率的角度看,存款利率“变相下调“本质仍是无风险利率的下行,债券收益率难独自上行,利好债券市场表现。国内信贷市场和债券市场相对割裂,债券市场利率定价更加市场化,但债券市场利率并不能传导至信贷市场。央行持续推进存款利率市场化,当前利率定价自律机制与市场化调整机制并存,虽然存款利率市场化调整机制将存款利率和10Y国债收益率挂钩,但两者锚定关系并不清晰。存款利率的变动本质仍受央行的政策调节,贷款利率(即LPR)虽然通过MLF和债券市场利率实现联动,但目前央行多次绕过MLF单独调降LPR,使得贷款利率和债券市场利率联动性大幅减弱。因此目前债券市场和信贷市场割裂较为严重,债券利率、贷款利率和存款利率联系并不紧密。

虽然债券市场和信贷市场联动性较差,但是共同构成“广谱利率”,某一类利率明显高于其他利率的情形较难维持:一是央行通过柜台债券、国债下乡等方式大力推动居民购买债券,加之理财产品和居民存款也存在一定的替代效应,这使得存款利率和债券收益率之间存在联动机制,债券收益率明显高于存款利率的情形较难维持;二是存款利率下调本质也是为了贷款利率下调做准备,贷款利率和债券收益率的“比价效应”会影响企业融资方式,2023年以来信用债融资明显偏弱与贷款利率明显偏低存在较大关系,当前央行也较为重视信用债融资,债券收益率大于高于贷款利率的情形同样较难维持。这也是2024年2月5年LPR单独下调后,债券市场视为利好因素的核心原因。因此在这种背景下,无论是存款利率还是贷款利率下调,本质均代表广谱利率的下调,虽然债券利率和存贷利率并不一一对应,但大幅偏离的概率同样较低,因此禁止“手工补息“进一步压降存款利率,利好债券收益率下行。

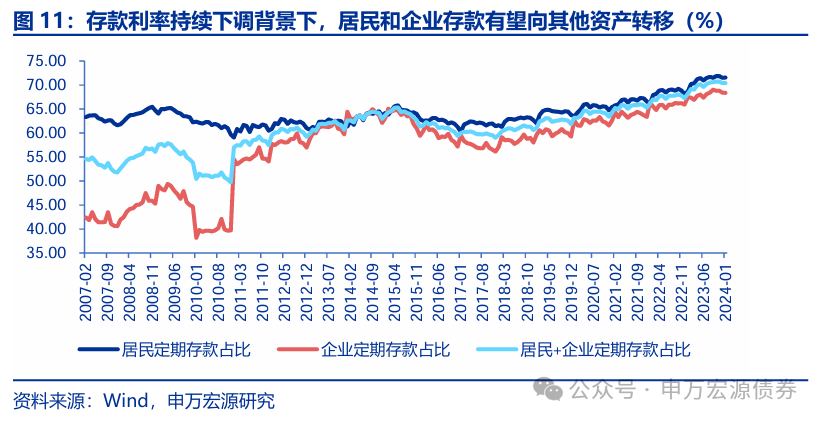

(2)存款利率下调后相对其他资产性价比进一步降低,居民和企业存款(含银行理财等资管机构)有望向其他资产转移,债券市场配置力量或增强。目前债券市场需求相对大于供给:一是城投化债政策持续推进、优质债券资产缺失,信用债供给持续偏弱导致机构普遍面临欠配压力;二是股市表现低迷、风险偏好维持低位,导致资管类产品向稳健固收产品倾斜,“供不应求”格局也是助推无风险利率和信用利差持续创新低的核心原因。

当前居民和企业存款定期化趋势不断加深,居民和企业或更加偏好稳健类理财产品,主要有三种选项:一是定期存款,二是固收类理财产品,三是直接购买国债。伴随定期存款利率的持续大幅下调,固收类理财产品和国债的性价比提升,但是居民和企业直接国债额度有限、可得性较差,居民和企业部门或只能加大对固收类理财产品的配置,债券市场配置力量或增强,同样利于无风险利率中枢下行。

6. 风险提示

(1) 目前银行手工补息涉及到存款结构、期限分布暂不清晰,因此影响分析以定性分析为主,其中部分数据也以估算为主;

(2) 对于银行理财而言,银行存款的优势在于风险和波动均较小,符合银行理财的配置偏好,因此“手工补息”被禁后也不一定全面加大对债券资产的配置;

(3) 短期内债券市场受资金面、货币政策预期等影响较大,中长期利好因素并不一定主导短期债券走势。

本文作者可以追加内容哦 !