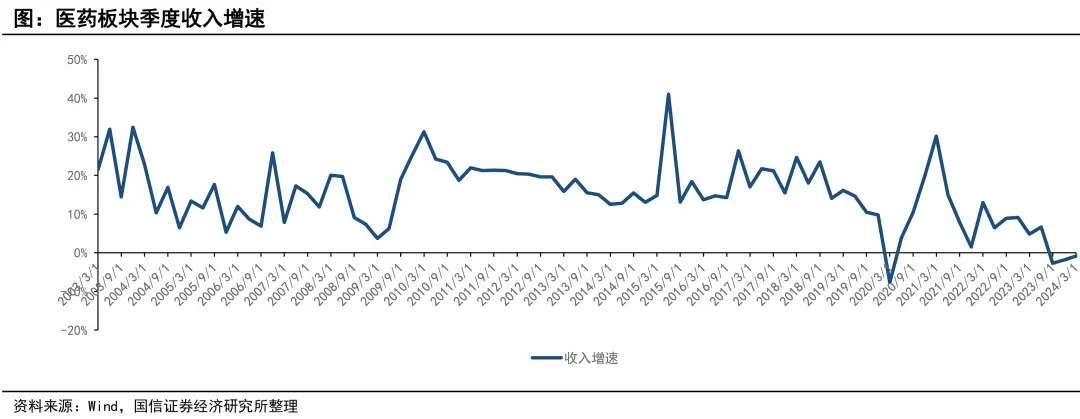

医药行业正经历史上最长负增长周期。

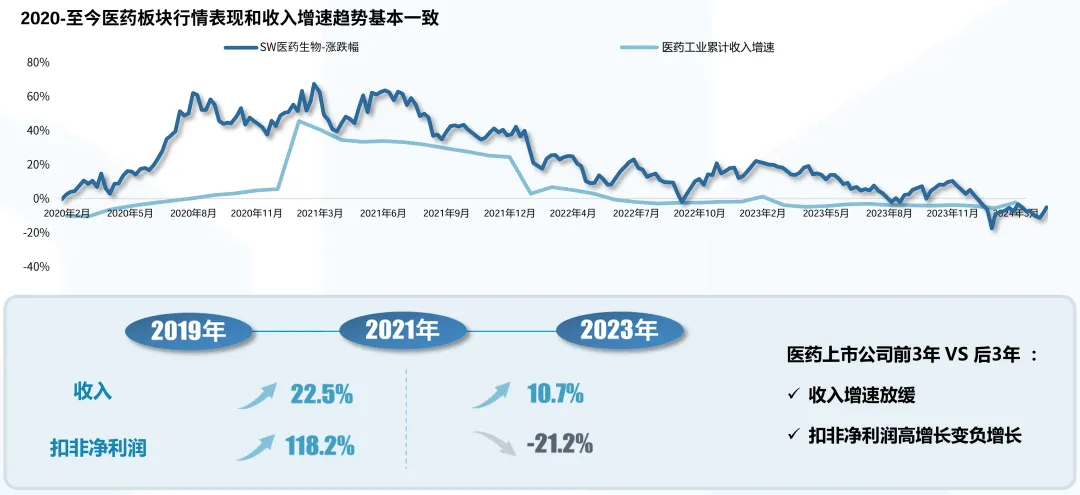

自2023Q3以来,在多重压力下疲惫不堪,医药上市公司整体已经连续三个季度收入端负增长。2019-2023年集采实施5年,累计降低药耗费用近5000亿元,医药上市公司扣非净利润从高增长变负增长。

医药的长期主义由此终结?

参考日本经验,内需下行周期,企业主要增量空间在海外。但是,因为地缘风险,我们具有国际竞争力的药企,被视如草芥,弃如敝屐,而轻研发、重内需的企业却被追捧。

长期是会反过来的,一定是以国际化逻辑为主。虽然外部关系不确定,但都卷国内只会击穿地板,没有下限。全面脱钩是不可能的,要相信中国创新企业的自适应能力。

国际化逻辑开始在创新药领域映射,Biotech通过管线资产对外大额BD,一举突破投融资、商业化、地缘风险的三重封锁,评价体系正加速转向海外市场(下期详细分析)。

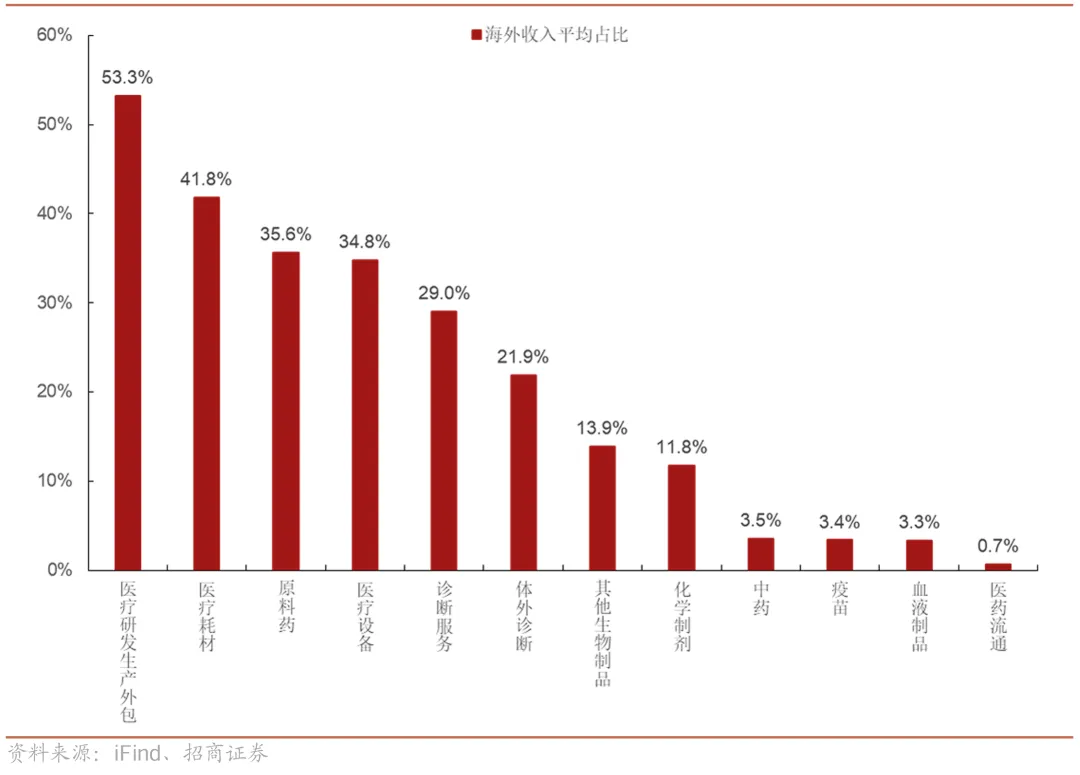

其他领域海外收入占比高的药企,仍暂时受到严重压制,但长期看海外收入占比高是绝对的竞争优势。

国际化是医药的长期主义。

01

集采升级,定向爆破大品种

自2018年12月“4+7“药品集中带量采购以来,9批10轮集采已纳入374个品种,距国家和省级集采药品数合计500个的目标,仅有一步之遥,影响即将出清?

但集采创新在路上,大品种无处可逃。

据东莞证券,目前未纳入国采且满足5家及以上竞争条件的超10亿大品种有30余个,包括哌拉西林、拉氧头孢、去甲肾上腺素、间苯三酚、达肝素等注射剂,依帕司他、西格列汀、沙库巴曲缬沙坦、利格列汀、阿司匹林等口服常释剂型,乙酰半胱氨酸、七氟烷等吸入剂,乳果糖等口服液体剂等。

今年下半年三大重磅集采,即将启动的第十批国采将席卷这些大品种,如果有漏网之鱼,还有河南牵头开展的可替代药品联盟采购、三明联盟开展的肿瘤和呼吸系统等疾病用药集采。

有条件的省级联盟将提升级为全国联采,重点覆盖未过一致性评价的化学药、中成药和中药饮片,聚焦采购金额大、覆盖人群广的临床常用药品和耗材“大品种”。

国采和全国联采将形成交叉火力,临床大品种,无论是否过评,都将逃不过集采降价的命运。据药智网统计,肝素类产品销售额2021年首次突破100亿元,其中低分子量肝素钠和低分子量肝素钙,均无药企通过一致性评价。

可替代药品联盟采购,将覆盖处于价格高位的国内未集采产品,成为漏网大品种的价格粉碎机。可替代品种主要是未进入集采的药品,包括原研药、未过评的化药和其他me too类药物,早在 “4+7“集采之后,各地都有不同版本的可替代药品目录出台,其目的是防止集采中选品种降价后,某些同类型、在临床上存在可替代性的药品趁虚而入进行置换。可能防不胜防,本次直接把可替代药品目录全面纳入集采。

肿瘤及呼吸用药全国联采,打破以往按照通用名维度进行竞价的模式,属于首批按病种集采,与DRG/DIP支付方式改革无缝衔接。肿瘤领域为创新药企基本盘,大品种云集,集采可能影响创新药企核心产品销售峰值、生命周期。

大品种全覆盖,关键还要看降价幅度。目前集采尺度一事一议,没有稳定的预期。胰岛素集采续约温和,但人工关节在首轮集采平均降价82%的基础上,接续采购又平均降价6%左右,后劲太大,骨科企业缓不过来,再次探底。

02

海外营收占比与股价正相关性

不要无视日本经验。

在MNC侵占本土市场份额及医保控费的双重打击下,日本药械企业内需承压,被迫出海。

据海通证券统计,1989-2003年,日本出口金额年化实际增速达4.1%,高于1.1%的GDP年化增速,是经济的主要贡献项。披露海外营收占比的430多家日本上市公司中,1992Q3-2003Q1,年化涨跌幅10%以上、0-10%和小于0%的企业,其平均海外营收占比分别为53.5%、46.7%和34.8%,这说明海外营收占比和股价涨跌幅之间存在较强的正相关性,外需为业绩提供支撑,市场表现往往更好。

除外需占营收的比重,还有一个有趣的结论,市场表现较好的行业,其海外营收的区域来源更加多元化。精密仪器和电气机械行业,其来自北美、亚洲、欧洲的营收占比相对均匀,一定程度上分散风险,更能保障业绩稳定。而相对表现较差的钢铁、纺织行业,其出口去向相对单一,日本钢铁企业57.6%的营收来自于美国,而纺织行业74.1%的营收来自于亚洲其他国家。

1997财年日本海外子公司营业收入占总公司收入比重为37.5%,截至2020财年,海外子公司营业收入已达到总公司营业收入的69.3%,占比近乎翻倍。

如今地缘关系更复杂,但我们的企业国际化起点比日企更高,关键是适应新形势。

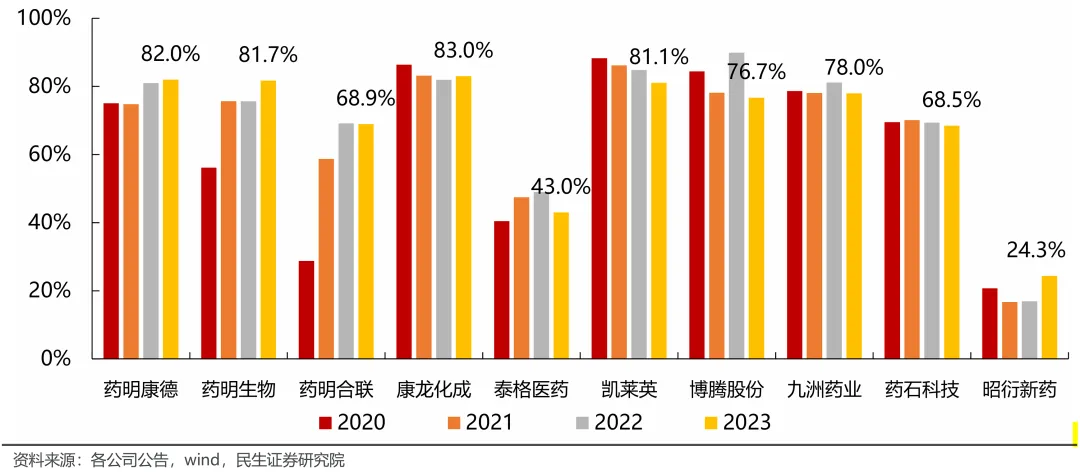

2023年,国内头部CDMO企业70%以上收入来自于海外市场,药明康德、药明生物、康龙化成、昭衍新药的海外收入增速高于国内收入增速。

2024Q1全球生物医药投融资金额470.7亿美元,达到自2011年以来的历史第二高季度数据,同比增长257%、环比增长118%,海外需求复苏可部分对冲MNC转移产能的影响。2024Q1,药明康德新增客户超300个,康龙化成新签订单增长超20%,凯莱英询价指标、新签订单、在手订单、订单与目标收入覆盖率均呈现积极增长状态。

MNC与中国CXO不是全面脱钩,而是降低供应链风险,在各区域间分散均衡配置产能。借鉴上述日企经验,CXO也应该推动海外营收来源多元化。欧洲成为CXO四巨头增速最快的市场,药明康德2024Q1来自欧洲客户收入同比增长3.9%,药明生物2023年欧洲市场收入同比增长101.9%,占公司收入比例提升至30.2%(2022年为16.7%),凯莱英2023年来自欧洲市场客户收入同比增长57.11%,康龙化成2023年来自欧洲客户(含英国)的收入同比增长 24.35%。与地缘政策关联度低的长尾客户占比提高,康龙化成2023年来自于中小客户的收入同比增长11.96%,占营业收入85.07%。凯莱英2024Q1来自中小制药公司收入9.18 亿元,占营收比重65.57%(2023年为36.26%)。

2024Q1,各家CXO加强对脱钩的应对,增加全球BD拓展和客户访问,销售费用有所增长,并且在高景气细分赛道ADC、多肽、寡核苷酸、合成生物学上积极布局,研发费用有所增长。

据民生证券统计,中国CXO人效相比国外龙头公司仍有一定的提升空间,药明康德、药明生物、九洲药业、昭衍新药2023年人均创收超过或接近100万元,海外CXO人均创收一般在100-300万元区间,其中三星生物为460.4万元。

03

超越日企泰尔茂

日本器械公司精密制造能力强,出海助力二次成长。

希森美康是全球著名IVD产品制造商,2010年海外收入占比68%,2017年提升到83%,朝日英达是世界知名导丝导管制造商,2012年海外收入占比41%,2023年提升到82%。2010年初至2024年初,希森美康涨幅6 倍,朝日英达涨幅30倍,同期日经250涨幅2.4倍,全球化带来日本器械企业的超额收益。泰尔茂是跨国医疗器械巨头,2006年泰尔茂海外收入占比40%,2022年提升到75%,股价长期最大涨幅超过20倍。

医疗器械属于高端制造,也是中国人擅长的领域,应用层面重于基础研究,工具理性大于架空想象,循序模仿和改进,日臻精良,并且控制成本的能力超强。

直道超车海外大厂的新风口已至(详见《数智化转型,迈瑞直道超车》),多数医疗器械产品底层技术升级潜力已相对有限,全球领先厂商研发投入方向主要为新技术产品的开发及数字化融合。创新器械智能化、集成化也是国内企业擅长之处。

据国信证券,国产医疗器械在临床中所积累的数据价值,将加速其技术进化,如医学影像设备产生的医学图像数据(X射线、CT、MRI、超声、内窥镜、光学等图像)、医用电子设备产生的生理参数数据(如心电、脑电、血压、无创血糖等波形数据)、体外诊断设备产生的数据(如病理、显微、各类检验等)。

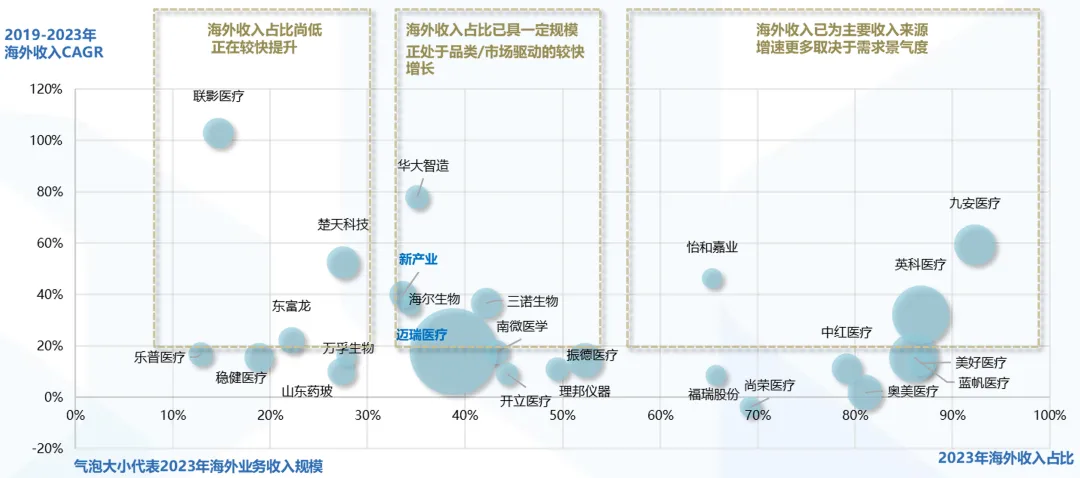

2023年海外收入占比超过50%的械企集中于低值耗材(英科医疗、振德医疗、拱东医疗),供应链上游/代工企业(美好医疗、海泰新光)以及少部分IVD公司,增速更多取决于需求景气度。

海外收入占比低于50%事实上是甜蜜区。海外收入占比30-50%且保持快速增长的企业类型,主要为高附加值的高值耗材(南微医学)、医疗设备(迈瑞医疗、开立医疗)和IVD(新产业、迪瑞医疗)。大部分公司均集中在0-20%的海外收入占比,但创新能力强,均呈现出高于50%的同比增长,如眼科龙头爱博医疗、骨科龙头大博医疗/春立医疗、IVD龙头安图生物、电生理龙头惠泰医疗/微电生理、主动脉介入龙头心脉医疗、医学影像龙头联影医疗。

医疗器械不是尖端科技,离地缘政治较远,属于贸易摩擦的范畴,是可以谈判协商的,欧盟在启动、暂停、撤销各个环节均设置了缓冲。国产器械主动在出海目的地上分散化,加大市场多元化拓展。2023年,我国医疗器械对“一带一路”市场出口132.48亿美元,占出海市场的29.10%,较2022年提高4.8个百分点,对美国和部分发达国家(英国、德国、日韩)出口金额占出海市场的41%,前十大出口市场累计出口占比从2018年的62.35%下降到56.5%。

相信以迈瑞医疗为首的国产械企龙头长期将超越泰尔茂。

我们可能还没意识到已经拥有一批具备国际竞争力的药企,不能妄自菲薄、自我矮化。给岁月以文明,医药的长期主义终将实现。

$药明生物(HK|02269)$$药明康德(SH603259)$$迈瑞医疗(SZ300760)$#IPO受理、上会全部恢复,如何解读?#

本文作者可以追加内容哦 !