是新朋友吗?记得先点蓝字“锌刻度”关注我哦~

每日一篇科技财经深度调查

走进商业背后的故事

重心偏离主业,越努力越危险?

撰文/ 陈邓新

编辑/ 黎文婕

排版/ Annalee

马斯克,从来不缺话题。

日前,马斯克“讨薪”成功,如愿以偿的拿到560亿美元,又对人形机器人落地进行了宏大叙事,并公开在微博表示“正在撰写史诗般的特斯拉的‘秘密宏图’第四篇章”……种种动作,赚足了眼球。

与之对应的是,华尔街越来越分裂了。

“多头”对特斯拉的极度看好,认为未来的股价将达到2600美元,而“空头”则极度贬低,认为未来的股价只值15美元。

马斯克一定没想到,华尔街变得比自己更“魔怔”。

对待马斯克的“后手”,华尔街南辕北辙

眼下,特斯拉堪称华尔街最具争议的公司,看多与看空的观点激烈交锋。

一种声音认为,踏上新征程或脱胎换骨。

被美国《时代》周刊誉为“爱迪生、巴纳姆、卡内基和曼哈顿博士疯狂混合体”的马斯克,意欲成为人形机器人赛道的主宰。

“从最初有人假装穿着机器人服装跳舞,到今天机器人已经在工厂中实际执行任务,特斯拉在机器人方面取得了巨大进展。” 马斯克如是说。

此背景下,人形机器人承载特斯拉第二曲线的重任。

按照规划,特斯拉目标年产10亿台Optimus,售价预计2万美元左右,从而拥有二三十万亿美元的拓展空间,再叠加自动驾驶出租车的成长预期,自然不乏资本看好。

这其中,“木头姐”堪称代表。

其2014年成立了方舟基金,因为成功押注特斯拉一战成名,一跃成为华尔街叱咤风云的大人物,也是特斯拉最坚定的支持者。

“木头姐”认为特斯拉2029年市值将超过8万亿美元,相较当下的市值有足足12倍的增长空间。

图源:马斯克微博

另外一种声音认为,至暗时刻或远远未来到。

人形机器人前景光明,但要落地还需要克服种种困难,这并非一朝一夕可以实现的,考验着马斯克的智慧。

对此,黄仁勋日前表示:“AI的下一个浪潮将是物理AI。随之而来的问题是,这背后需要海量的数据支持,尤其是人形机器人更为明显,因为人形机器人面临的场景多样,而且这些场景的数据采集不容易。”

简而言之,短时间之内难以大幅提振特斯拉的业绩。

于是乎,悲观的资本也不在少数,认为马斯克的重心偏离主业,越努力越危险。

最为悲观的当属知名对冲基金经理莱坎德,认为特斯拉市值将跌破500亿美元,相较当下的市值存在暴跌超90%的可能,“在我看来,特斯拉是世界历史上最大的股市泡沫,市面上的模型已经过时了,估值绝对是疯狂的”。

车型迭代缓慢,遭遇竞品围猎

上述观点孰是孰非尚不能下结论,但特斯拉遭遇困境却是肉眼可见。

2024年第一季度,特斯拉产量为43.3万辆,同比下滑1.7%;交付量为38.7万辆,同比下滑8.3%,呈现产销双降的格局。

如此一来,库存高企成为一个棘手的问题。

公开数据显示,特斯拉的库存天数之前一直维系在57天上下,迈入2024年之后达到创纪录的77天,而行业公认的合理库存为不超过60天。

不难看出,特斯拉的生产与订单之间出现了错位。

“BT财经数据通”表示:“特斯拉曾经以创新和增长速度著称,如今却陷入了库存的泥潭,这些库存不仅占用了大量的现金,更给特斯拉的资产负债表带来了巨大的风险。”

之所以如此,与逐步丧失中国市场话语权有莫大的关系。

数年之前,特斯拉在上海建厂进行本土化制造搅动一池春水,成为中国新能源汽车的领跑者,然而随着竞争日益激烈,其先发优势正在逐渐消散,越来越难与竞争对手区分开来。

复盘来看,马斯克的打法颇为保守。

多年以来,特斯拉的主打车型依然是Model 3与Model Y,占据的价格生态位有限,与主流打法格格不入。

更为关键的是,车型迭代缓慢。

西部证券表示:“在国内市场,很多车企都会定期推出改款车型来保持新鲜感。但特斯拉却显得过于保守,可能两三年才改款一次。虽然2024年4月发布了新款Model 3高性能版,但这款车型从定位到价格都难以打动消费者。”

图源:中汽数研

事实上,特斯拉越来越难成为行业的风向标了。

想当年,特斯拉的一举一动牵动着市场的敏感神经,涨价或降价都引发了跟随潮,如今话语权逐渐转移至比亚迪、理想、华为、小米、极氪等车企,消费者更为关注国产品牌的定价,之前的小米SU7、理想L6、问界M5、智界S7、极氪001等莫不如此。

一名互联网观察人士告诉锌刻度:“Model 3已经不能打了,主要靠Model Y撑场面,这也是新势力下一个攻坚目标,小鹏G6、智己LS6、乐道L60以及后续的小米首款SUV、智界R7等都摩拳擦掌,压力来到特斯拉这一边。”

群狼环伺之下,Model Y是撑多久是一个未知数。

再叠加Model 2遥遥无期,哪怕后续真的推出来,能掀起多大水花也不好说,因而特斯拉被资本看空也就不足为奇了。

FSD入华,特斯拉的翻盘点?

尽管如此,马斯克依然不慌,特斯拉还有“FSD入华”这张牌可打。

马斯克表示:“建议每个人都试驾一下FSD V12,FSD的每一次版本更新都在以指数级的速度改进,最终实现无监督的完全自动驾驶。”

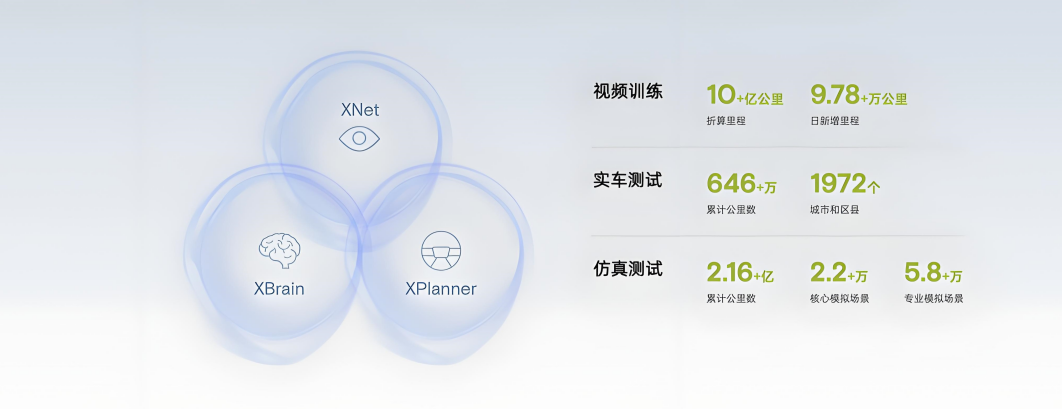

而FSD V12主打的就是“端到端”。

《端到端自动驾驶行业研究报告》认为,端到端的核心定义标准是感知信息无损传递、可以实现自动驾驶系统的全局优化。

一名业内人士告诉锌刻度:“传统智能驾驶有三四十个模块,模块之间的传输有损耗,模块与系统之间的优化有掣肘,难以兼容更多的应用场景,而‘端到端’具有自主学习与全面分析能力,更懂人、更识物、更辨路。”

通俗易懂地说,“端到端”更像人了。

截至2024年3月,特斯拉基于端到端神经网络的驾驶策略已在美国部署到约200万辆汽车上,未来与中国消费者“双向奔赴”或是大概率事件。

需要注意的是,国内新势力玩家并未忧虑,余承东、何小鹏等大佬反而表示欢迎。

余承东表示:“特斯拉的车辆数量多,数据多,FSD做得不错。他们没用激光雷达,我们用了,弥补了感知能力,在中国我们比他们略优一些。”

这背后是华为、小米、理想、小鹏、蔚来等纷纷布局“端到端”,并不惧怕竞争,反而认为良性竞争有助于推动行业的发展,可以让消费者更为受益。

国产某汽车“端到端”大模型

譬如,华为推出采用全新端到端架构的ADS 3.0,实现一张GOD(通用障碍物识别)大网从简单“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的迭代。

再譬如,小米汽车迭代了智能泊车版本,小米SU7 Pro与Max可以体验更高级的端到端代客泊车功能。

以上可见,“端到端”在中国呈现百花齐放之势。

总而言之,“端到端”功能将成为消费者重要购车决策,高阶智驾市场势必越扩越大,无论是特斯拉或是新势力玩家都有更上一层楼的机会。

从这个角度来看,对特斯拉的未来没必要那么悲观。

END

本文作者可以追加内容哦 !