记者 张勇毅

编辑 高宇雷

6月下旬,即使不是科技爱好者,也能从铺天盖地的新闻与视频中,了解到鸿蒙NEXT 与之前基于 AOSP 而来的鸿蒙系统的区别:这是一个选择了完全不兼容现有 Android 应用的全新操作系统。

这一选择堪称惊险一跃:华为内部曾在 HarmonyOS NEXT(下文简称鸿蒙 NEXT)多个不同的开发阶段,都曾考虑过以虚拟机运行的方式,在新系统中支持 Android 应用的运行,但最终华为作出了如同壮士断腕一般的决定,来与过去的 Android 彻底切割。

在 Mate60 系列发布并取得空前成功后,华为看到了中国智能手机市场留给华为的短暂窗口期,促使华为决定将“纯血鸿蒙” 在 2024 年正式推上台前:华为终端 BG 董事长余承东在台上感慨“鸿蒙用了十年长征,走完了欧美国家三十年才走完的路”。

但微信的缺席,给华为这场“十年长征”留下了一些阴霾。在发布会现场,细心的人都能意识到:在宣布的应用中缺少了腾讯系应用,尤其是国民应用的代表微信。甚至在发布会尾声的致谢名单中,也缺席了所有腾讯系 App。

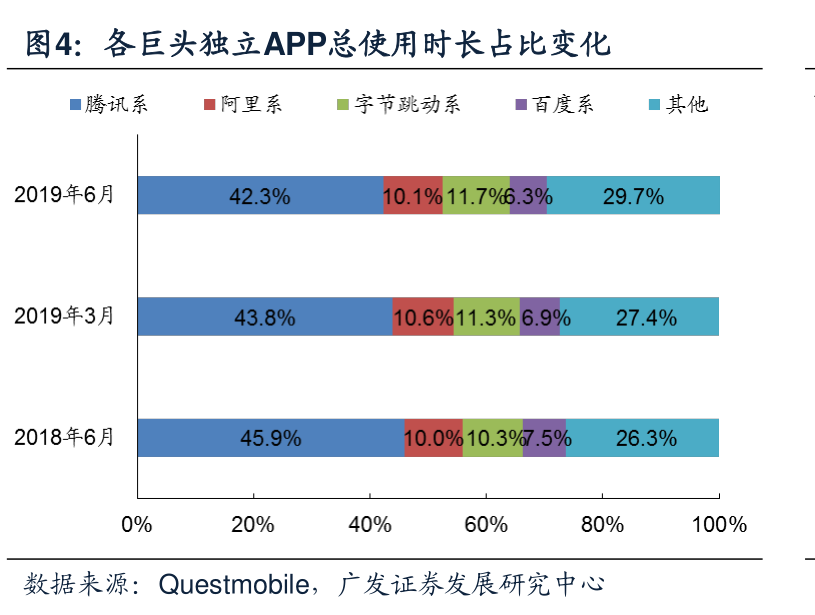

比起海外应用生态,中国移动软件 App 产业呈现高度集约化的特征:大部分中国人日常使用的 99% App,均来自数家 top 级移动互联网公司开发而来。因此优先吸引大厂加入这场鸿蒙的游戏,就成了华为在软件生态布局中的重中之重。

华为在发布会上宣称目前 TOP5000 应用均已启动鸿蒙原生版的开发计划,据统计仅实际上仅腾讯阿里字节百度四大派系 App 占中国用户的使用市场,已经超过了七成。

从 2023 年 9 月华为公布鸿蒙 Next 发布时间线后,仅不到两个月,就有美团、去哪儿、新浪、钉钉等公司宣布与华为合作,启动鸿蒙应用生态的研发。后续也有诸如高德、B 站小红书这样的国民应用加入这份名单中成为首批尝鲜的玩家 。

对于首批厂商,华为也给予了超规格的开发支持,助力其更快完成鸿蒙版本的开发工作:功能相对简单的小红书的进展最快,率先完成鸿蒙原生版本开发,其次则是美团,用时六周发布了首个 Beta 测试版本。新浪微博鸿蒙版用时八周紧跟其后,这些应用也都得到了余承东的亲自站台,多次用“鸿蒙系统的第一份外卖”“鸿蒙的第一条微博”来向外界展示首批应用的开发进展。

除了公开站台,这些应用开发过程中还得到了华为包括工程师驻场在内各种资源协助,也都有着对应的独特功能,诸如 AI 智能推荐图片,智能规划以及 AI 搜索等功能。首批加入也意味着在鸿蒙应用商店中能占据更好的推荐位,获得更多鸿蒙设备的用户。

但这一策略的缺点同样明显:列表中仅少了腾讯一家,鸿蒙 NEXT 的推动便举步维艰。尤其是微信作为 MAU(月活跃用户)十亿级的应用的背景下:比起同样着墨较少的字节系,腾讯系甚至未能出现在 Logo 墙上。

这并不是腾讯与华为在软件应用领域第一次产生分歧:2020 年底至 2021 年初,随着腾讯与华为之间的合作协议到期即将续签,腾讯突然就《使命召唤手游》的分成比例一事向华为发难,希望将原本的五五分成调整至 7:3。

最终,这场博弈看似和平收场,实际上却是华为用强硬态度维护了自家生态圈的统一性:腾讯寄希望“以市场换特殊优惠”,但最终在华为用全面下架腾讯游戏的强硬手段面前被迫服软。

随后腾讯发布的公告中,火药味也明显少了不少。腾讯表示愿意与华为积极协商,争取尽早恢复手游上架华为渠道。

此时腾讯在鸿蒙NEXT议题上与华为在桌面之下的再度博弈,有多少是三年前这次分歧另一种形式上的延续。

腾讯的侧重点在于如何挖掘用户的价值,而鸿蒙 NEXT 潜在的高端智能手机用户是它无法放弃的。因此与外界盛传腾讯掀桌子不同,腾讯反而是最重视既定规则的玩家,只是在现有规则下谋求更多的利益。

华为为 6 月 21 日开启的 Beta 测试版本,与以往的 Beta 测试概念有着较大的区别:一位资深华为生态开发者对记者表示,这次的答题测试有着前所未见的难度,这些题目甚至不能仅仅是做移动端 App 开发“必须有足够的鸿蒙生态开发经验”,才有可能正确回答其中的大部分问题。

如此高门槛,已经能看出 鸿蒙 NEXT 的 Beta 测试实际上与苹果与谷歌 Beta 测试版系统并非同一概念:后两者虽然在官方层面均表示反对普通用户在自己的手机设备上刷入 Beta 测试版系统,但实际上均并未设置过高的门槛。

有两家大厂作为表率,Beta 版 = 发烧友尝鲜版,是过去十余年,包括小米、魅族、一加、OPPO 等厂商均未对 Beta 操作系统的升级权限进行过于严苛的限制。普通用户也只需要不到五分钟就可以在对应的页面中为自己的设备注册,并收到 Beta 测试版系统的更新。

“从这个角度来讲,鸿蒙 NEXT 的 Beta 测试更接近 Alpha 测试的概念” 这位开发者对记者表示,目前的 鸿蒙 NEXT 也并不适合发烧友使用,尤其是考虑到这还是一个连微信都没有的操作系统 —— 这一点意味着当下几乎所有中国用户都难以将其作为日常使用系统来使用。

即使目前还未公布,但距离鸿蒙 NEXT 最终面向普通用户的时刻已经不远,按照华为官方发布的进度,今年第四季度将发布正式版系统更新,实际的时间线甚至要更加激进:余承东已经公开表示下一代华为旗舰手机 Meta 70 系列将会同步预装鸿蒙 NEXT ,这意味着在十月之前鸿蒙 NEXT 必须要达到满足普通用户的日常智能手机使用需求。

华为在系统更新上也一直坚持着兼容并包:2020 年发布的 Mate40/P40 系列也在目前的更新支持设备列表中,为的是将更多的现有用户尽可能纳入鸿蒙的生态中,增加吸引软件开发商的筹码。

实际上,软件开发商需要考虑的因素更多,开发鸿蒙版 App 也并不如坊间盛传的“几行代码即可将 App 变为鸿蒙版本”那样简单:金山的 WPS Office 鸿蒙版使用了超过 4000 万行代码,但其中有近八成的比例是通过现有代码转制而来,这一开发模式在一些程序员眼中并非“原生应用开发”,但金山依然为此组建了近千人的专门研发团队。

一个全新的操作系统,意味着厂商需要投入大量的人力物力成本在其中:目前的头部厂商均组建了数百人级别规模的鸿蒙原生应用开发团队。

目前市场上有鸿蒙开发经验的工程师也从 2023 年下半年开始变成了“行业风口”,不仅大厂开出高薪抢人,从鸿蒙社区线下活动与 B 站相关视频开发教程的播放量来看,鸿蒙开发已经在程序员群体中成为炙手可热的新蓝海。

但即便如此,开发鸿蒙系统 App 也并非已经万事大吉,后续的功能更新与维护都意味着支持鸿蒙版本需要一个独立的团队来完成这些工作,而且这些都需要额外组建团队来进行:眼下国产手机厂商中除华为之外,其他手机厂商仍然在 Android 系统的开发上投入大量资源,因此未来可见的一段时间内自研操作系统都不会是其开发重点。

这些厂商的体量加起来远超鸿蒙与苹果,其软硬件生态的丰富完善程度更是鸿蒙短期内难以匹敌的领域。Android 版本的开发与提供完整的体验仍然是软件开发商的基本盘。

因此,对软件厂商而言,一个很重要的问题是大费周章地投入鸿蒙开发,是否是一个已经被验证的真正需求:

“如果说鸿蒙是投资下一个时代,(Android 与 iOS)这些就是关乎 App 核心竞争力的实际指标” 一位过去半年长期跟进内部鸿蒙版本 App 开发迭代的产品经理对记者表示,投资未来固然重要,但如果因鸿蒙版本的开发分散出大量人手,导致在现有软件功能体验、尤其是今年大热的 AI 功能整合上落于人后进而导致市场份额流失,这样的代价是行业巨头难以接受的。

在降本增效成为行业主旋律的 2024,孰轻孰重不言自明。腾讯的犹豫,很大程度上即源自于此,腾讯很早就积极参与到鸿蒙生态的探索中,但对于功能繁杂,大量代码需要重构的微信来讲,开发乃至后续更新维护所投入的人身,意味着在现有团队之外再造一套规模上千人的开发团队。

有了问题,华为自然也有应对的手段:据知情人士透露,经过数月谈判,腾讯最终与华为”接近达成“的协议中一个重要条款,就是华为通过不对微信/微信小程序收取应用内交易手续费(iOS 这一手续费比例为 30%),换取腾讯持续在鸿蒙生态中投入,研发更新鸿蒙版微信。

据知情人士透露,对于行业内惯例流水“五五分成”的手游渠道,目前华为与腾讯均选择了按下不表,这个问题上如果腾讯能借此谈到更好的分成比例,对于营收的帮助不言而喻,但眼下华为急需整合一切资源,帮助 鸿蒙 NEXT 迅速渡过这一关键时期。

在 鸿蒙 NEXT 中,华为将目前手机端日常常用的 AI 能力以模块的方式进行了整合:包括 OCR 识别、AI 搜索等能力,目前首批鸿蒙应用中,已经能看到不少功能的加入。

这些调用鸿蒙原生 AI 能力的功能固然是一项优势,但这些更多是锦上添花,而非此时华为最需要的雪中送炭。从某种程度上来解读,这些对于开发者的吸引力更多体现在尝鲜而非实用上。

即使鸿蒙原生提供了这些“开箱即用”的 AI 开发工具,开发者讨论更多的仍然是这样的功能应该如何在现有软件版本上实现。

另外一些中小企业开发者更是直言,作为当下最炙手可热的科技话题,鸿蒙 NEXT 自带强烈的关注度,不少原生鸿蒙 App 关于 AI 功能的体验都借此得以出圈,吸引更多用户前往体验:这种示范效应甚至能反过来带动 Android/iOS 两个平台同 App 的下载量。

对中小 App 开发商来讲,足够庞大的设备数量固然能够吸引一部分开发厂商,但目前鸿蒙系统设备数量仍远不及 iOS 与 Android 也是不争的事实,这些压力最终都会传导至应用开发商,但最终这个问题的解决之道仍是提升 鸿蒙 NEXT 的设备数量。

只有完成这一“惊险一跃”,鸿蒙 NEXT 才真正有机会从当下的“降低门槛吸引开发者”转变为“凭借生态吸引开发者”。

本文作者可以追加内容哦 !