手握丰厚资源的国企,已成为青岛经济发展的重要支柱。

6月21日,青岛举办“牢记嘱托 打头阵 当先锋 奋力谱写中国式现代化建设‘青岛新篇章’”主题系列发布会第2场,与第1场专门聚焦上合示范区类似,本场发布会同样指向明确——国有企业。

发布会上,水务集团、海发集团、澳柯玛、地铁集团以及海信5家企业相关负责人相继介绍了企业的发展情况。其中,两家营收过千亿的企业,格外引人关注。

相较于营收早早突破千亿大关的海信,海发是一匹不折不扣的“黑马”,同时也是青岛近年来培育国资的一个缩影。

作为一家市直大型国有企业,海发集团对青岛尤其是西海岸新区经济发展的重要性有目共睹。但在千亿营收背后,海发去年利润总额12.7亿元,难掩发展过程中需要直面的隐忧和挑战。

齐鲁财研社第987期

撰文/庄建成

审校/张慧

根据海发集团官网显示,青岛海发集团是青岛市委、市政府批准成立的市直大型国有企业,注册资本金100亿元,下设10家一级子公司。

截至2023年底,海发集团资产总额达到1377亿元,实现年营业收入1138亿元、利润总额12.7亿元,并集聚东方影都、青岛电影学院、南京同仁堂、澳柯玛等一批品牌资源。

2022年,海发集团凭借1068.43亿元年营收,首次闯入青岛“千亿级企业俱乐部”,并成为继海尔和海信之后,第三家营收突破千亿的青岛企业。

虽然海发集团近年来营收增速迅猛,但企业利润偏低的问题不容忽视。要知道,同为千亿级营收企业的海尔和海信,利润总额均已迈过百亿大关。

海发“消失的利润”到底去哪了?

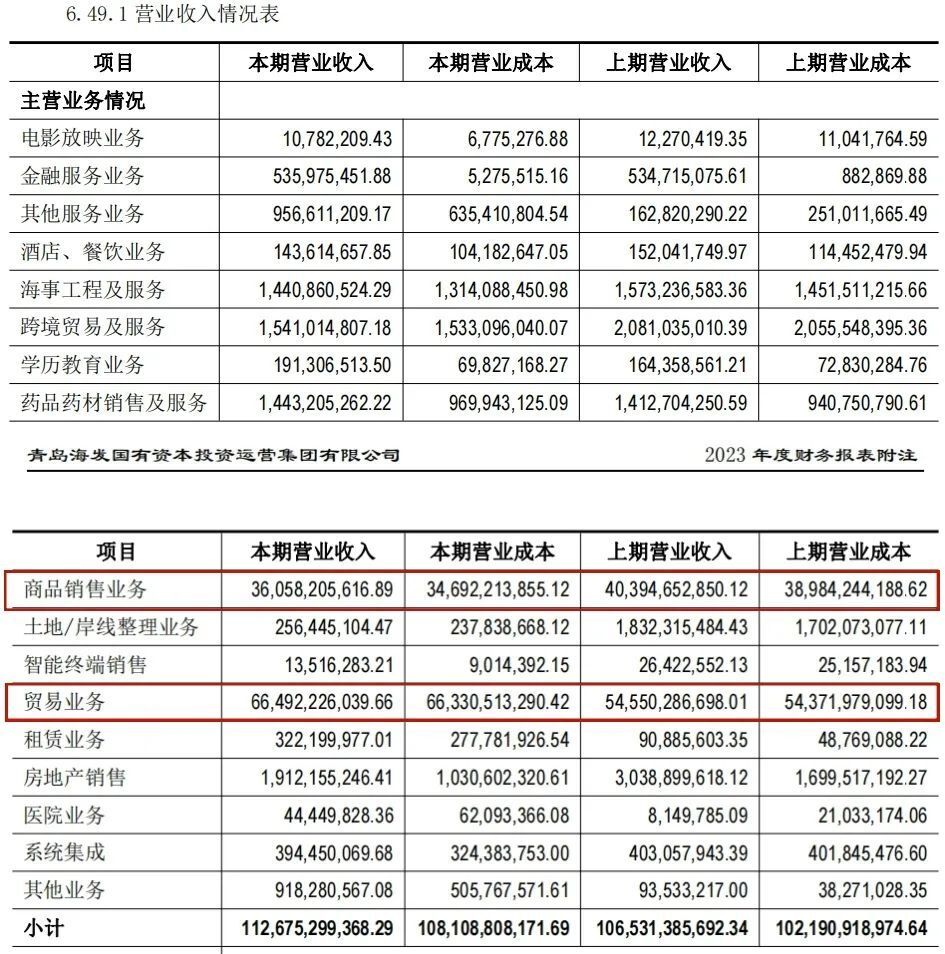

海发集团2023年年报显示,报告期内对企业营收贡献最大的业务来源是贸易业务,营收近665亿元,占其年营收总额近六成。另一个突破百亿的,是商品销售业务,营收超360亿元。

仅这两项业务营收相加,就已超过千亿。

不过,虽然贸易和商品销售为企业带来超过千亿的收入,但这两项业务的成本同样不低。财报显示,去年贸易业务和商品销售业务的营业成本分别达到663亿元和347亿元,加起来也超过了千亿。

换言之,海发集团利润偏低,与其高度依赖贸易和商品销售业务有直接关系,而这二者又是公认的利润率相对较低的业务,这也直接影响了海发集团扩大盈利的步伐。

面对“消失的利润”,海发自身也在寻求突破。

透过海发集团党委副书记、董事、总经理管学锋在发布会的一段表述,或许能够从中找到企业的应对方向:

统筹处理好规模速度和质量效益的关系,紧盯“一利五率”增强价值创造力,持续优化业务结构、资产结构和盈利结构,创造“有利润的营收、有现金流的利润”。

加快剥离非主业类业务,全力抓好层级压减和亏损企业治理,成立工作专班处置应收账款和低效资产,抓住关键增量,夯实管理基础,防范和化解经营过程中的各种风险。

事实上,海发集团也已经开始采取行动。

3月4日,青岛海发产业投资控股有限公司揭牌成立,其以青岛海发控股发展有限公司为主体重组设立,是青岛市首个以产业投资为主业的国有控股公司。

而日前,海发集团也与国信集团共同签署战略合作框架协议,缔结全面战略合作伙伴关系,将共同谋划青岛产业链协同升级发展新模式。

其中,海发文化集团、东捷建设集团与国信会展酒店公司签署的合资公司设立协议,是海发集团与国信集团战略合作下首个落地项目,将率先在文旅会展酒店产业方面加强合作,围绕广告宣传、影视活动和工程搭建等领域,实现传媒资源统筹共享,稳定提升主产业链盈利能力。

而在不断扩张的同时,海发集团能否加速对于亏损资产的出清动作,也将直接影响企业后续的经营表现。

此外,海发较低的利润也影响了企业对城市经济发展“真金白银”的贡献。

2022年,营收破千亿的海发,纳税总额仅17.1695亿元,相较于海尔、海信均破百亿的纳税总额,差距不小。

要知道,税收作为城市财政收入的重要组成部分,尤其是在房地产不景气的背景下,更成为支撑各地经济发展的支柱。

近年来,青岛对于国资平台的重视程度可见一斑,而在城市为其倾注应有的人力、财力、物力之后,平台也应给予城市应有的报偿。

话说回来,作为国有资本市场化运作的专业平台,海发对于城市的贡献,主要还是体现在了基建项目建设运营以及产业项目招引上。

国药生命港项目

位于西海岸新区曾备受关注的“万达医院”,在经历万达集团的退场后,由海发集团接盘;2021年青岛引进的首个世界500强总部项目欧力士(中国)实业控股有限公司,也是由海发和欧力士共同出资成立;总投资50亿元的国药生命港项目,同样由海发集团与国药集团合作开发运营,项目已于今年2月正式开工。

这些项目最终能顺利落地,都离不开国资平台的“挺身而出”。

所以说,海发作为地方国有平台企业,一方面需要顾及经营层面的企业生存、发展,另一方面还需要兼顾做好城市发展、建设所给予的任务。毕竟,企业为这座城市带来的潜在收益,并不会直观呈现在企业的财务报表之中。

本文作者可以追加内容哦 !