北汽研究总院:电动车热舒适性与空调节能技术

盖世汽车

4小时前 汽车产业数据信息服务平台

随着新能源汽车市场的快速发展,热管理技术成为关键挑战之一。2024年6月25日,在2024第二届新能源汽车热管理论坛上,北汽研究总院整车性能中心、热流管理专业总师曾昌明表示,电动车热管理技术的发展趋势包括集成式热泵系统、新制冷剂的应用以及热管理智能算法的创新。他强调,这些技术旨在解决电动车在极端温度条件下的续航问题和乘坐舒适性。

此外,曾昌明还分析了当前电动车在热管理方面面临的挑战,如复杂的热管理架构、电池对空调性能的影响等,并提出了应对策略。他强调了提升体感热舒适性的重要性,并分享了微气候循环技术在提升热舒适性方面的应用案例。

曾昌明 | 北汽研究总院整车性能中心,热流管理专业总师

以下为演讲内容整理:

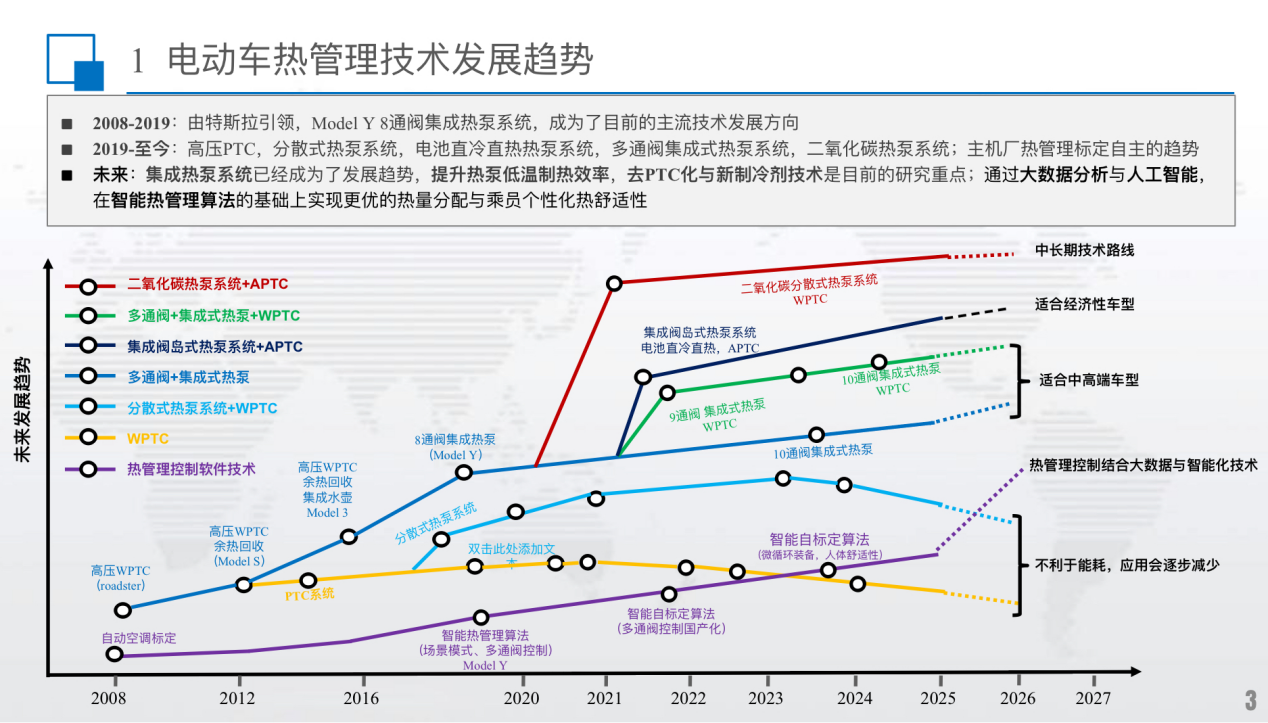

电动车热管理技术发展趋势

现阶段,电动车热管理技术涉及众多领域,其发展趋势可从多个维度进行剖析。在此,我选择了一个核心且具有代表性的技术——热管理架构技术,来探讨它的发展动向。值得注意的是,特斯拉在电动车领域的起步最早,始于2008年,其发源地美国加州并无严冬,因此初期并未过多关注低温续航问题。随着市场的逐步扩张,特斯拉在推出第四代车型Model Y时,一并推出了一套高度集成的热泵热管理系统。该系统内含多项创新技术,为热管理问题提供了解决方案或指明了方向。

图源:北汽

其设计理念主要聚焦于集成化、提升低温制热性能以及去PTC化。遵循这一理念,众多后续品牌也推出了各具特色的技术路线,如多通阀、低成本电池直冷直热技术,以及阀岛集成式热泵系统。未来,新制冷剂也将成为考虑因素,因应法规趋势,我们目前主要关注二氧化碳和R290两种新制冷剂。

这些代表未来趋势的技术路线正在逐步取代传统的纯PTC和分散式热泵系统,尽管后者仍在市场上众多车型中得以应用,但其竞争力已日渐衰微。

进一步观察热管理控制技术路线,其起初可能被称为空调标定。随着Model Y的推出,该技术被命名为热管理智能算法。热管理控制技术现已进入高速发展期,结合大数据模型和人工智能技术,我们将实现更优化的能量分配策略,并能为用户提供个性化的热舒适体验。

当前,电动车热管理系统呈现多元化发展,这主要源于其与电动车用户的四大痛点紧密相连:续航担忧、充电担忧、安全担忧以及电池寿命问题,尤其是续航担忧。现今,普通电动车的续航能力起步500公里,因此在常温条件下,续航已不再是主要问题。然而,在极端温度下,特别是低温环境,续航能力可能会减半,其中热管理是一个重要因素。

相较于发动机,三电系统的工作温度范围较窄,对温度更为敏感。据统计,80%至90%的器件损坏源于热老化,极端情况下甚至可能出现热失控。因此,寿命、安全等方面与我们的热管理系统息息相关。

此外,关于充电担忧,尽管常温下的充电倍率已达到4C、5C,充电时间缩短至十几分钟,但在高低温场景下,充电效率会大幅下降,极低温度下甚至无法充电。除了这些痛点外,随着电动车进入智能化、高端化时代,用户对热舒适性的需求也大幅提升。众多车企在广告中宣称自己的车型在某一价位段内最佳,这些高端车型的热舒适性开发已围绕人体体感热舒适性展开。对于我们这种大中型车企而言,以往空调系统的开发主要围绕温度和风量进行,这与新的开发理念存在一定的差距。

由此可见,热管理能耗和体感热舒适性是我们以往开发流程中未曾考虑的因素。这也是我们目前面临的一个重要挑战。

电动车热管理开发面临的挑战

与燃油车相比,电动车的座舱设计独具特色,如全景天幕、大屏显示以及隐藏式出风口等,这些设计虽美观,却给空调系统带来了不小的挑战。同时,热管理架构的复杂性日益增加,需要同步协调三大系统的运行。此外,目前所使用的热泵在低温环境下仍存在采暖性能的不足。

图源:北汽

另一方面,电池系统会消耗部分空调性能。在座舱热管理方面,主机厂在燃油车时代对空调标定的掌握程度本就一般,如今更需兼顾多个系统的同步运行,并考虑与微气候循环技术的联动,同时还要确保人体的体感舒适性。随着电动车向高端市场发展,这一领域的难度愈发凸显。

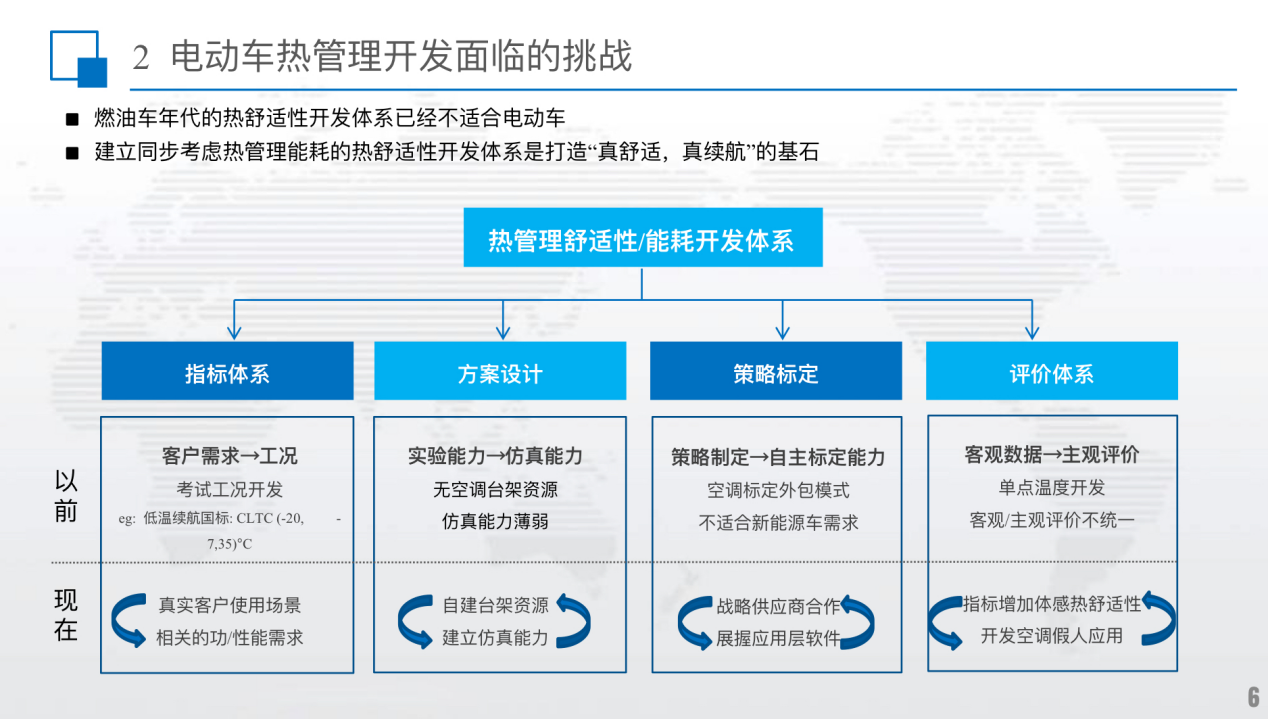

电动车的使用场景愈发丰富,诸如露营模式、宠物模式等,这些都与热管理紧密相连。然而,在这一切之上,优化热管理的功耗及发展智能化技术成为了最大的约束和挑战。显而易见,燃油车时代的热舒适性开发流程已不适用于电动车。因此,我们需要构建一套全新的开发体系,能够同步考量热管理的功耗和体感热舒适性,以实现真正的舒适与续航。

我们可以从开发流程的几个关键环节入手,进行深入剖析。简要来说,开发流程可分为四个主要环节:指标体系、方案设计、策略标定及评价体系。

在指标体系中,工况是重点。理论上,我们应从客户需求出发,转化出实际可行的开发工况。然而,由于自主品牌起步较晚,能直接沿用国外车企工况,我们在工况制定方面的逻辑略显薄弱。在新技术领域,我们可能会陷入仅依赖考试工况进行开发的局限。例如,现行的低温续航工况仅是在常温续航国标的基础上添加了环境温度变量,这与真实客户的使用场景存在差异。

在方案设计环节,我们需警惕过度依赖仿真的倾向。仿真与实验应相辅相成,试图仅通过仿真来规避实验是不可行的。遗憾的是,许多主机厂可能缺乏必要的实验设备或对实验技术的掌握不够成熟。

在策略标定方面,随着标定复杂性的增加,我们需要兼顾多个系统的运行并考虑能耗限制。这要求主机厂与供应商之间展开更深入的合作与互相学习,同时主机厂也需提升自身标定能力。

最后,在评价体系方面,我们传统空调性能开发主要以空调单点温度为主,这与主观评价存在不匹配的问题。因此,我们需要寻找有效的转化器,如空调假人等,来解决这一难题。

关于人体体感热舒适性,它是人体对热环境满意度的主观感受,受多种因素影响。虽然建筑行业已有相关评价方法与规范,但在汽车这一狭窄且环境分布不均的空间内如何应用,仍是一个待解的难题。我们目前空调开发以单点温度为主的方式,显然无法全面代表人体的真实舒适性感受。

因此,体感热舒适性的理念必须贯穿于我们的设计中,我们的设计和系统必须具备提升体感热舒适性的功能。

如前所述,人体主观感受平台因个体差异而存在不同,它是主观的。这与我们的开发流程并不完全对应,也无法形成闭环。用户提出的问题,我们有时无法从开发角度有效解决,两者之间存在不匹配。因此,我们需要一个客观的裁判,这就是空调假人应用的价值所在,它能够将客观数据转化为主观评价的工具。

我时常听到一种观点,认为要降低热管理的功耗,就必须牺牲一定的舒适性。然而,这种观点并非正确。另有误解认为豪华车不重视热管理能耗,这同样是不准确的。豪华车在热舒适性方面的技术确实领先,这是无可争议的。但它们在节能技术上也同样出色,并不会以牺牲舒适性为代价来提升能耗。

微气候循环技术分析

接下来进入最后一个环节——体感热舒适性。体感热舒适性与微气候循环息息相关,因为我们关注的核心是人体微环境的感受。在某些特定场景下,例如单人驾驶,能耗损失可能会过大。因为在这种场景下,虽然只有一个人乘坐,但整个座舱的空调系统仍然在运行。对于燃油车而言,这种能耗损失可能并不显著;然而对于电动车而言,却是不容忽视的问题。

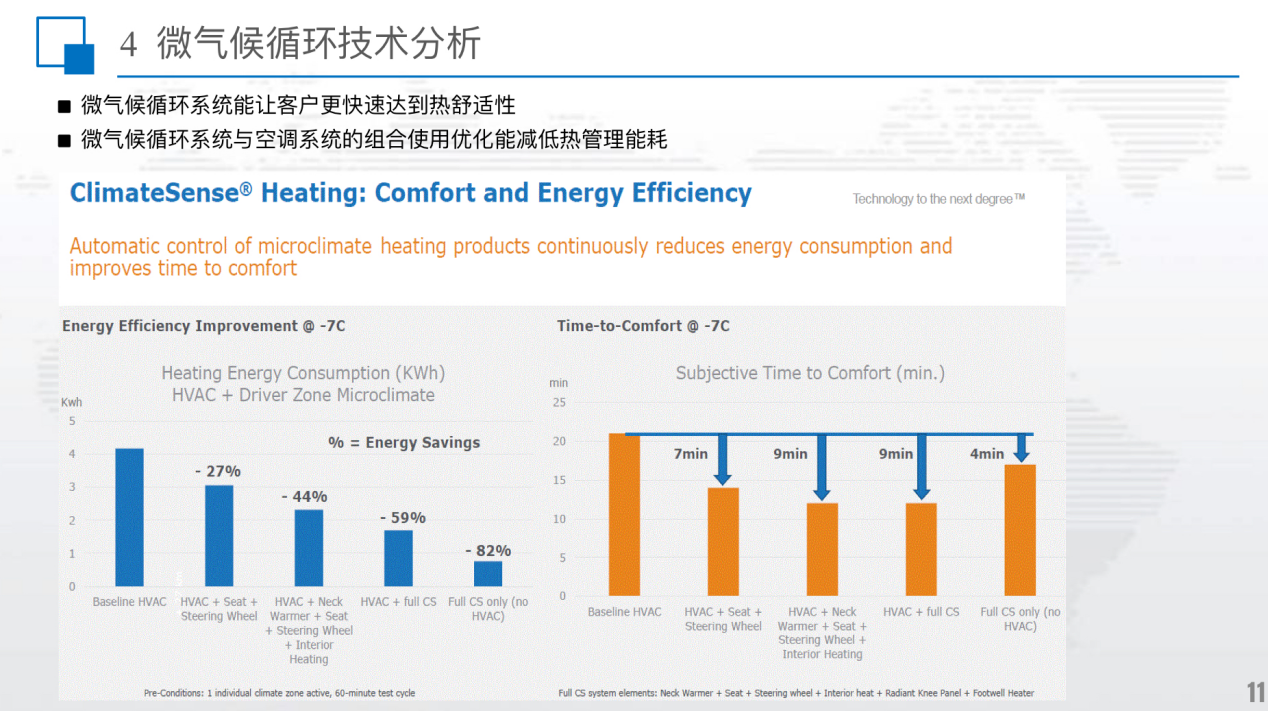

微气候循环系统能够更精确地控制乘员的热舒适性。该系统涵盖了制冷、制热等多种功能配置,包括直接接触式、吹风式以及辐射式等。

通用汽车曾在其电动车上应用过该系统并进行了相关研究。他们针对热管理工况以及热舒适性提升的贡献进行了分析。结果显示在搭载该系统的情况下,如果仅使用该系统而不启动空调,则能够节省高达82%的能耗。这一结果可能是在单人驾驶场景下得出的。而如果结合部分微气候循环配置与空调系统使用,则同样能够实现能耗的节省。从右下角图中我们可以看到随着配置使用的增多空调的使用量可以相应减少从而实现更多的节能。

图源:北汽

在公司内部我们也进行了相关研究,在四个不同的环境温度下(主要针对低温场景)在车上布置了类似的微气候装配,我们采用了石墨烯加热方式在座椅、地板等位置都加装了石墨烯加热元件,并对前后排都进行了改装,通过真人和空调假人进行综合评价,同时针对功耗和热舒适性的影响进行了分析。

从结果来看,在热舒适性方面,我们对比了主驾和副驾在启动石墨烯与空调组合以及仅使用空调的情况下的舒适性效果,可以看到在-20的环境下,如果只使用空调,体感舒适性只能达到勉强舒适水平;但是加上石墨烯加热后,舒适性可以提升到接近非常舒适的水平,主驾和副驾都呈现出相同的趋势。

最后,我们对功耗的影响进行了分析,我们制定了内部的一些客户使用场景工况,并对比了四个工况下的操作方式、空调和石墨烯之间的组合操作关系等,我们分析了单人、双人和四人驾驶场景下对功耗的影响,可以看到在单人使用场景下如果仅使用空调功耗大约为1100多瓦,而如果加上微气候(石墨烯)与空调组合使用则只需要300多瓦的功耗,节省了大约800多瓦即70%的功耗,这是在单人驾驶场景下的结果;但是在四人驾驶场景下这种效果就基本消失了,因此还需要制定更多的策略和场景区分才能真正实现微气候循环的最大节能效果。

在新能源汽车时代,电动车热管理迎来了黄金期。然而机会总是留给有准备的人——那么,我们准备好了吗?

(以上内容来自北汽研究总院整车性能中心、热流管理专业总师曾昌明于2024年6月25日在2024第二届新能源汽车热管理论坛发表的《电动车热舒适性与空调节能技术》主题演讲。)

本文作者可以追加内容哦 !