2025STRATEGY

编者按:三年前,我们开始布局重组胶原蛋白领域,当时市场对这项新材料持怀疑态度。而从2023年开始,重组胶原蛋白就已经成为增速较快的品类之一,国际上的老玩家反而成了新势力,积极跟进国内厂商,我们因此也收获了回报。同理,我们看到国内创新药行业正在弯道超车,并重点布局具备全球竞争力的企业。对于医疗设备企业而言,在医保政策升级的背景下,出海亦是打开成长天花板的重要战略方向。如何在弱贝塔中寻找阿尔法,是医药美护行业布局的关键。以下是朱雀基金医药生物组在本年度策略会上的最新分享。

美容护理:关注景气赛道和自下而上的布局机会

在经济弱复苏的进程中,“价格战”的风终于吹到了医美领域。

过去一年,医美机构的营利性遭到挑战,部分医美机构甚至会以贴牌代工方式降低耗材成本。对上游厂商而言,尤其对于同质化竞争的产品,终端价格有了明显的下降。以竞争较为激烈的玻尿酸填充剂为例,截至目前三类械证数量已突破67张,相应地,品牌终端促销活动零售价格与初上市时相比下降幅度最大,中位数达到50%。

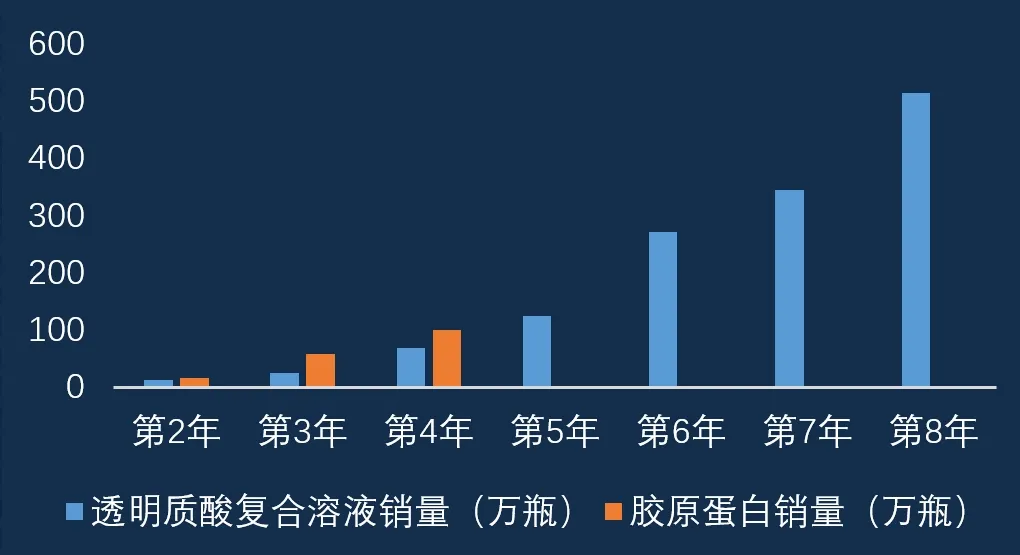

在医美材料中,重组胶原蛋白的景气度相对更高。自2021年第一张三类证获批后快速放量,近两年多保持三位数增长。如果参考国内第一款透明质酸钠复合溶液的放量节奏,重组胶原蛋白的体量仍然在早期阶段。

至今市场上只有一家公司拥有重组胶原蛋白三类证,并且审批门槛在变高,因此我们认为未来格局会相对其它材料更优,这对头部企业大概率是利好。根据现有厂商报证统计来看,预计2025年供给端有希望打破独家垄断的局面。

图:首款重组胶原蛋白填充剂对标国内首款透明质酸复合溶液三类医疗器械获批放量节奏

数据来源:上市公司公告,上市公司官方公众号,观点具有主观、时效性,仅供分析参考,不构成对产品业绩的保证,也不构成任何投资建议或承诺。

随着新玩家进入,更多胶原蛋白类型问世、更多适应症获批,胶原蛋白还可以与其他材料联合应用。而且重组胶原蛋白在医生端和求美者的普及仍有空间,后续更丰富的价格带层次将匹配更多市场客群,还会继续推动行业继续快速增长。

另外我们也在关注在毛发、减重等新领域的技术突破,随着相关公司取证落地,将会孕育新机会。

总而言之,对于医美公司而言,护城河来自于以下几个方面:首先要有领先的管线布局,先发优势能享受更多红利。其次,产品具备核心竞争力,公司具备取证能力,商业团队具备作战能力,才能在激烈的竞争中脱颖而出。此外,在行业降价、代工这样的背景下,上游厂商能不能有定力,坚持战略“长期主义”,维护产品生命周期,也很关键。

2024年化妆品行业社零增速低于社零平均增速,背景下,化妆品品牌表现进一步分化。根据欧睿数据,全球范围内,能解决皮肤问题的皮肤学级赛道在2020年后增长加速,2019-2023年增速CAGR在11%,快于护肤品行业整体的增速3%。

国内趋势和全球一致,背景下,用户更理性,更追求“质价比”,更愿意为成分、功效付费。

在化妆品品牌卷成分、功效的背景下,重组胶原蛋白成分表现突出,凭借概念被广泛接受和功效支持,成为2024年最热门的成分之一,代表性品牌在在2024双十一大促周期内全平台增速度超过80%,跑赢化妆品大盘。

目前,全球美护公司的市值最高在2000亿美金以上。所以对国内美护企业而言,未来空间依然很大,但是天花板更多是由公司自身能力建设决定。

首先,从国际经验来看,能做出立得住的大单品,市值基本就能上一层台阶。国内公司目前还在从单一品牌向多品牌转型的过程中,随着在多价格带上完善品牌矩阵,跨领域甚至全球布局得以实现,就会逐步打开市值空间。

对于单一品牌,市场难免担心持续性,所以不是所有的好业绩都能给到高估值,还需要证明自己有不断孵化新品的能力,这一底层逻辑来自于创新,因为创新决定了差异化,从而实现高毛利,而高毛利又留给了营销留出更多空间。

成功的创新意味着产品力的提升,好的功效会提升复购率,从而节约费用的投放。最终这些指标都会体现在报表,从而影响表现。

创新之外,运营能力也很重要,只有价盘稳定、产品结构合理、渠道均衡,才能具备持续性和较长的生命周期。

当然,公司治理和战略方向也很关键,决定了公司的高度。

科技变革下,寻找创新药的强阿尔法

近两年,创新药板块的产品收入增长显著好于医药其他细分板块,其中具有新技术、新机制药物、实现对外授权的公司业绩表现尤其亮眼。反映中国创新药景气度的license-out指标2024年前三季度创历史新高,交易数量达到73笔(2023年同期是63笔),总金额(中位值)达到625亿美元。

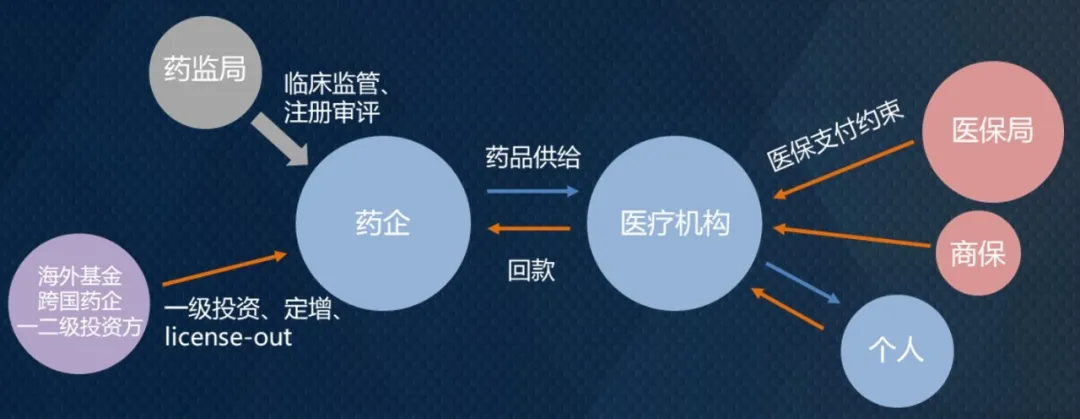

图:中国创新药产业中主要参与方的关系

数据来源:朱雀基金整理。观点具有时效性,仅供分析参考,不构成对产品业绩的保证,也不构成任何投资建议或承诺。

创新药蓬勃发展的背后是政策环境的积极革新。2021-2022年,新药研发临床试验标准从严、创新药公司IPO上市条件收紧,创新药行业发展经历了一段低谷期。

而最近两年(2023-2024年),创新药持续迎来政策支持。一方面,新药医院准入效率改善,市场渗透率加速提升。另一方面,在支付端,通过仿制药集采、医保资金使用监管、渠道水分压缩等多种手段为创新药腾出支付空间,医保谈判也能够更好地平衡兼顾药企发展、患者获益和医保资金使用效率,同时,相关部门也在加速研究探索商保等多元支付体系来补充承接高价优质创新药的支付。

此外,国家发改委、卫健委联合牵头出台了《全链条支持创新药发展实施方案》,不仅能够加快新药的研发和成果转化,也会优化新药审批,加快新药注册上市速度。国内创新药正在迈进新一轮发展阶段,逐步迭代优化、向新机制、新技术、新靶点药物的发展,实现更高质量创新。

正是在这样的道路上,中国正在把握新一轮生物制药行业科技变革的机遇。

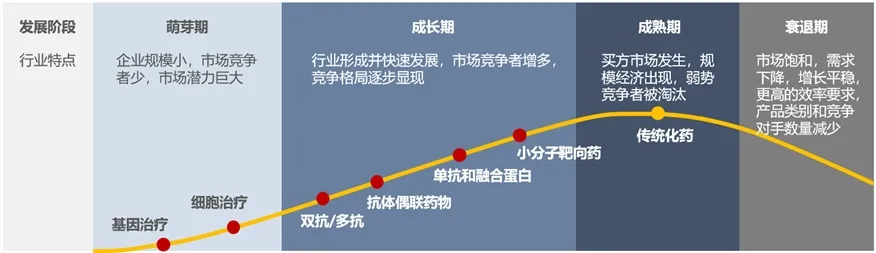

过去10年,小分子靶向药、单抗等药物形式是全球创新药研发的主流,满足了传染病、心血管疾病、糖尿病、肿瘤等疾病的基本治疗需求,2023年传统药物形式的研发管线价值全球占比仍超过60%。

当前,新技术药物(新型单抗/蛋白、双抗/多抗、偶联药物、核酸药等)正在逐渐成为驱动全球创新药市场成长的主要动力,这些新的药物形式能够创造性地提供传统药物形式无法满足的疾病治疗需求,如肿瘤、自身免疫病、神经退行性疾病等。

根据EvaluatePharma和BCG数据,未来5年全球创新药研发管线的价值将保持4-5%年复合增长率,到2028年达到2630亿美元,其中新技术、新机制药物的研发管线价值占比将提高到56%,传统药物形式占比降到44%。而中国抓住了新技术、新机制药物的发展浪潮,正在弯道超车。

图:创新药不同药物形式所处的发展阶段

数据来源:Frost&Sullivan,朱雀基金整理。统计时间短,不代表未来发展趋势,观点具有时效性,仅供分析参考,不构成对产品业绩的保证,也不构成任何投资建议或承诺。

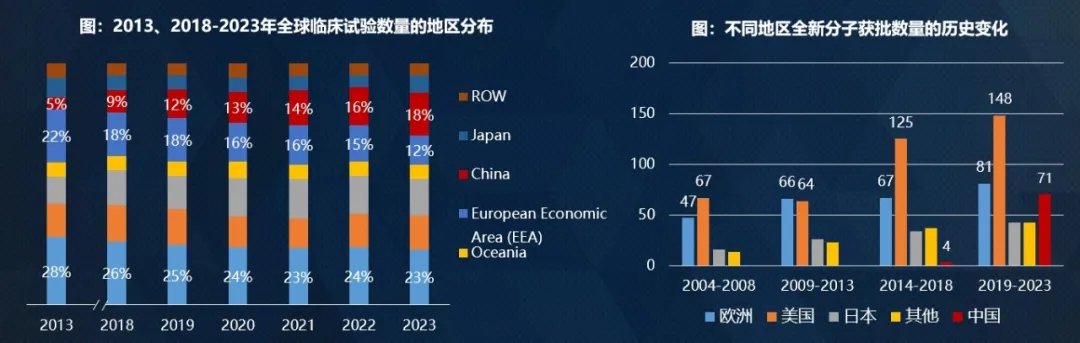

从过去5年全球临床试验数量和新分子获批数量变化来看,中国正在逐步成为美国以外的第二大创新药研发聚集地。

受益于持续优化的产业政策和监管环境下催生出的创新动力,中国过去10年开展的临床试验数量在全球的占比增加了1倍,而受制于财政压力、研发投入低、监管调控,欧洲过去10年开展的临床试验在全球的占比减少了一半。过去5年,中国获批的新技术、新机制药物的数量已接近欧洲,超过日本近1倍。

数据来源:EFPIA,朱雀基金整理。观点具有时效性,仅供分析参考,不构成对产品业绩的保证,也不构成任何投资建议或承诺。

更值得关注的是,在一些新型疗法上,中国已经崭露头角。根据Insight数据库和BCG分析,中国已成为抗体药物偶联物、双抗等新技术药物的全球最重要的研发地之一,研发热度超过美国。中国药企ADC管线数量约占全球的40%,双抗管线数量约占全球的41%。

更可贵的是,一些中国公司研发的新技术、新机制药物获得了全球跨国药企的高度青睐,在过去两年达成TOP级的重磅BD交易。比如,2023年,中国某公司的治疗肿瘤的双靶点抗体偶联药物的海外权益以高达84亿美元的总金额licenseout给了某跨国药企。

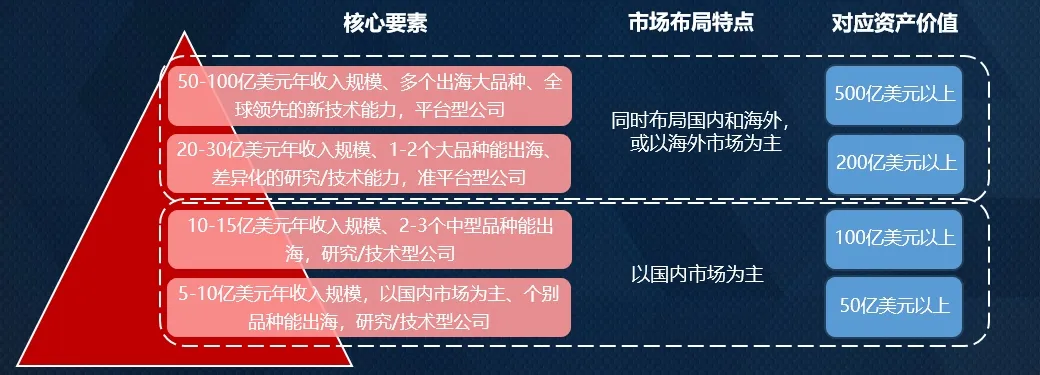

如何寻找创新药的阿尔法?我们的目标是要找出能实现产品出海落地的创新药公司。因为创新药的主流市场仍然在欧美,仅做国内市场单一市场,40-50亿美元的收入规模,可能基本就接近一家公司“天花板”了,如果要进一步打开成长空间,还需要拓展海外市场。

要实现创新药出海,就需有能力自主研发出新技术、新机制药物,这些药物要能够在全球范围展现出临床价值和产品竞争优势,有较强的确定性成长为年销售额10亿美元以上的大品种。

在此基础上,要实现长期发展,还需要有丰富的差异化研发管线布局和敏锐的商业化眼光,能根据产业发展趋势和竞争格局变化,及时做研发策略的动态调整。

数据来源:公司年报,Bloomberg,朱雀基金整理。观点具有时效性,仅供分析参考,不构成对产品业绩的保证,也不构成任何投资建议或承诺。

我们要寻找的公司则需符合以下几个标准:首先是质地好,包括核心团队专业、研发水平强且具有差异化特征、财务扎实几个方面。其次是估值性价比,也就说估值还没有完全反应价值。在此基础上,最好未来未来1年有强催化剂,例如新产品申报、新临床数据解读、国际BD落地等。符合以上标准的会是我们重点关注的方向。

器械企业的洗牌、突围与出海

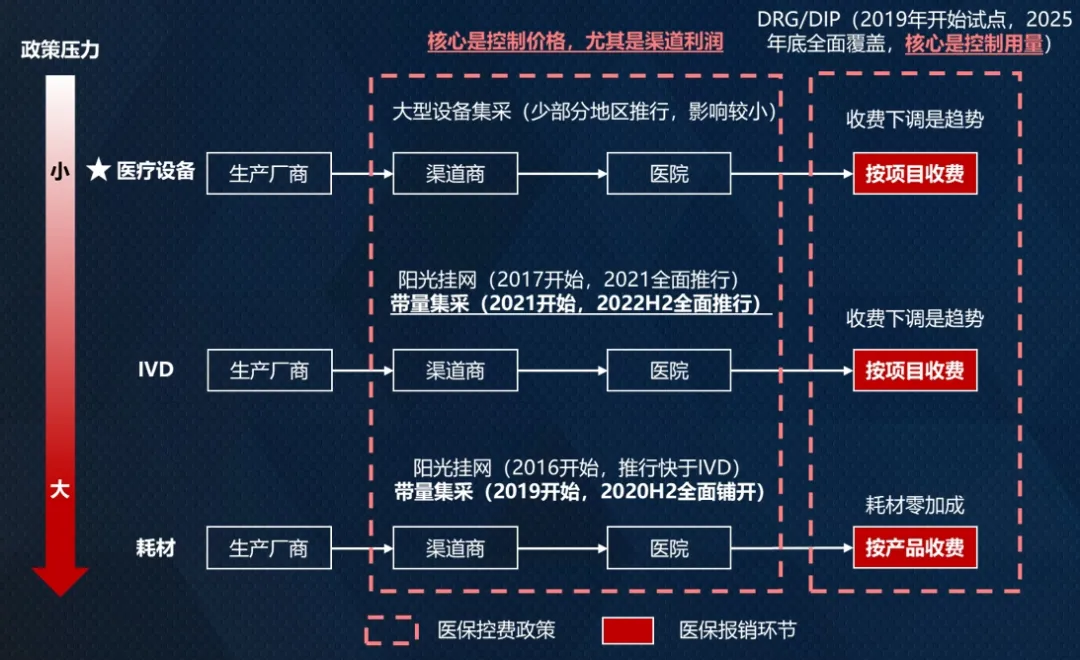

复盘器械行业表现,分领域来看,能够明显观察到从2021年上半年开始,在医保控费的背景下,医疗器械中的高值耗材、IVD行业增速开始向下,而医疗设备业绩稳定性较高,在过往多个季度展现出明显超额收益。

但是从2023年7月开始,国内医疗合规升级对行业需求有一定影响,医疗设备跑输整体医疗器械。我们认为随着大规模设备更新等财政政策刺激落地,我们判断2025年国内设备招采有望迎来复苏,重点关注医疗设备行业的机会。

相较于药品,医疗器械产业发展、医保控费进程均有一定滞后,医保政策从此前单一的集采降价逐步升级为“集采+DRG+降收费”等组合拳形式,覆盖进院价、项目收费价、开单量等多个维度,未来行业洗牌与整合或将进一步加速。

从这个角度出发,我们会重点关注压力较小的细分领域,以及在国内市场成功突围或展现出突围潜力的企业,这些企业的研发、渠道、品牌、管理能力通常较为领先。

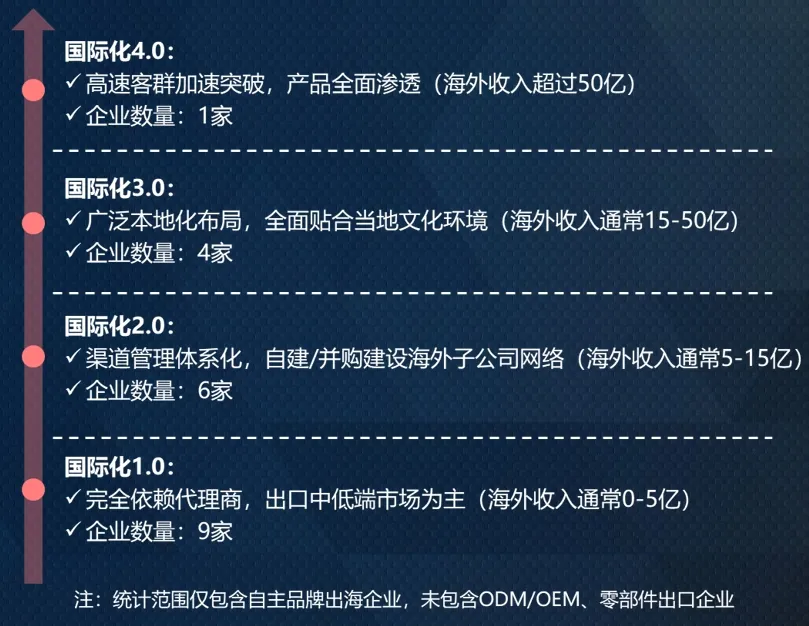

此外,出海是企业打开成长天花板的重要战略方向之一,国际化进程大致可分为四个阶段,我们统计了中国TOP20器械企业国际化布局,大部分处于1.0/2.0阶段,达到3.0/4.0阶段的企业较为稀缺,值得长期关注。

国际化是对企业的二次考验,对企业综合管理能力要求更高,考验投资人多维度评估分析潜力和把握机会的能力。

数据来源:Wind,公司公告,各省医保局,朱雀基金整理。

注:本文件非基金宣传推介材料,仅作为本公司旗下基金的客户服务事项之一。

本文件所提供之任何信息仅供阅读者参考,既不构成未来本公司管理之基金进行投资决策之必然依据,亦不构成对阅读者或投资者的任何实质性投资建议或承诺。本公司并不保证本文件所载文字及数据的准确性及完整性,也不对因此导致的任何第三方投资后果承担法律责任。基金有风险,投资需谨慎。

本文所载的意见仅为本文出具日的观点和判断,在不同时期,朱雀基金可能会发出与本文所载不一致的意见。本文未经朱雀基金书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

本文作者可以追加内容哦 !