1月14日下午,在大行出钱缓解资金面后,市场普遍认为本轮税期引发的资金面紧张完全结束。

1月15日,中国央行发布公告称,为对冲中期借贷便利(MLF)到期、税期高峰、春节前现金投放等因素的影响,保持银行体系流动性充裕,以固定利率、数量招标方式开展了9595亿元逆回购操作。

央行本次逆回购操作后,单日逆回购净投放规模为9584亿元,创历史第二高。

当上午央行宣布天量逆回购时,市场本能的认为:央行在平抑资金面波动,资金面不会再紧张。

因此,当上午资金面仍然延续相对紧张时,市场普遍的做法是再等等。毕竟1月14日上午8%的隔夜借不到下午直接掉到3%以内,没人想当冤大头。

但是15日下午,资金面市场更加紧张了,甚至出现16%借隔夜的场面。上午8%的隔夜没借,下午要借两位数的隔夜了。

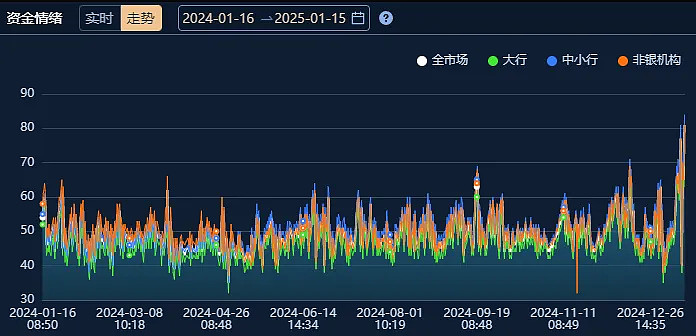

资金紧张的情绪,也达到近一年来的最大值!可以说,今天资金面紧疯了!

谁能想到,在货币政策“适度宽松”的时代,会产生两位数的隔夜利率。

我们来考虑一下,为什么资金面会如此紧张?

税期肯定是最主要的因素,这是毫无疑问的。

同时,对于今天的公开市场操作,实际上也是值得讨论的。央行为什么会选择在今天大额净投放呢?

有人说因为MLF有9950亿到期,考虑到还有11亿公开市场逆回购到期,今天的资金实际上净回笼的。

这个不能说对,因为最近MLF往往是25作,从央行的表态来看也是会逐步淡化MLF的利率地位,取之以公开市场国债买卖和买断式逆回购的方式来调节基础货币。

但是1月10日,中国人民银行公告称,决定阶段性暂停在公开市场买入国债。

所以,从整体上看,资金面紧张是有原因的。那么如何看今天的公开市场大额操作呢?

从历史上看,单日公开市场大额投放的时期,往往都是资金面很紧张的时期。

这个逻辑我们已经说过多次,今天再次说一次:央行的公开市场大额净投放,并不会缓解资金面紧张,而恰恰是资金面紧张,才会促使央行大额净投放。

这当然是一个反直觉的结论:那就是市场认为央行在公开市场大额净投放会使得资金面宽松。但是事实上我们观察得到的结果是:央行的公开市场投放与资金面是负相关的。

这里面其实是一个逻辑问题:并不是因为央行大额投放让资金面宽松,而是资金面收紧需要央行大额投放才能缓解。

所以,当看到今天早盘央行大额净投放时,尽量不要对当日资金面心存幻想,上午能平头寸就尽量平,等到下午,即使是资金面宽松了,也不会吃太大亏,但是一旦资金面收紧,那损失会更大。

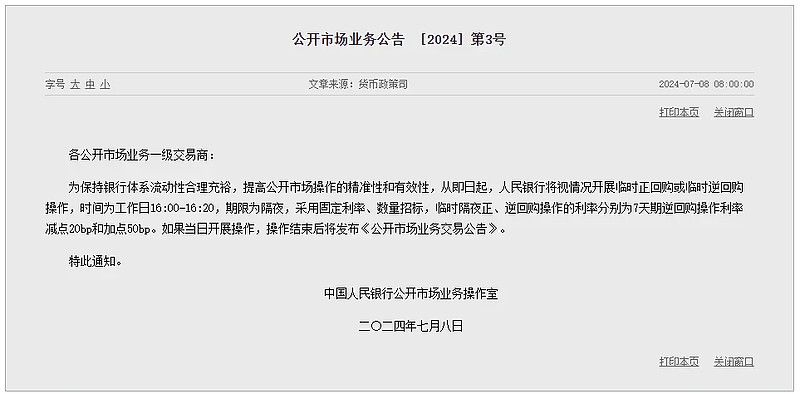

但是资金面紧张也导致另外一个问题:为什么央行没有通过临时逆回购操作平抑资金面呢?

2024年7月8日,中国人民银行官方网站公告:为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。

从今天市场的情况来看,央行开展临时逆回购是完全合理的,但是直到17:00,仍然没有看到央行发布相关公告,我们推测央行大概率没有进行操作。

从一定程度上说,央行之所以没有通过临时逆回购来平抑资金面波动,也是从侧面敲打债券市场的投机气氛。

资金面持续紧张,市场有投资者认为现券可能会有调整,但是实际上,现券的调整幅度不大,甚至没有调整,夸张的是,利率债与信用债部分期限有一定程度的下行。

我们甚至有一种猜想:在现券市场大幅调整之前,资金面紧张的情况可能难以缓解,直到市场低头认错,可能才会有宽松的资金面。

央行与市场的沟通

债券市场在2024年有一个关键词,就是央行多次与市场沟通,认为中长期债券收益率的定价可能存在风险。

12月18日上午,中国人民银行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构,提出了一些要求,主要包括:

要密切关注自身利率风险等风险状况,提高投研能力,加强债券投资稳健性;依法合规开展投资交易,央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构,同时正在全面摸排违规行为线索,后续将保持常态化的执法检查,对债券市场违法违规行为零容忍。

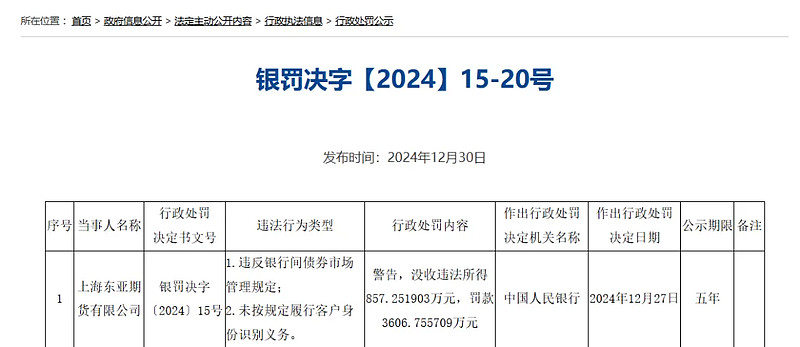

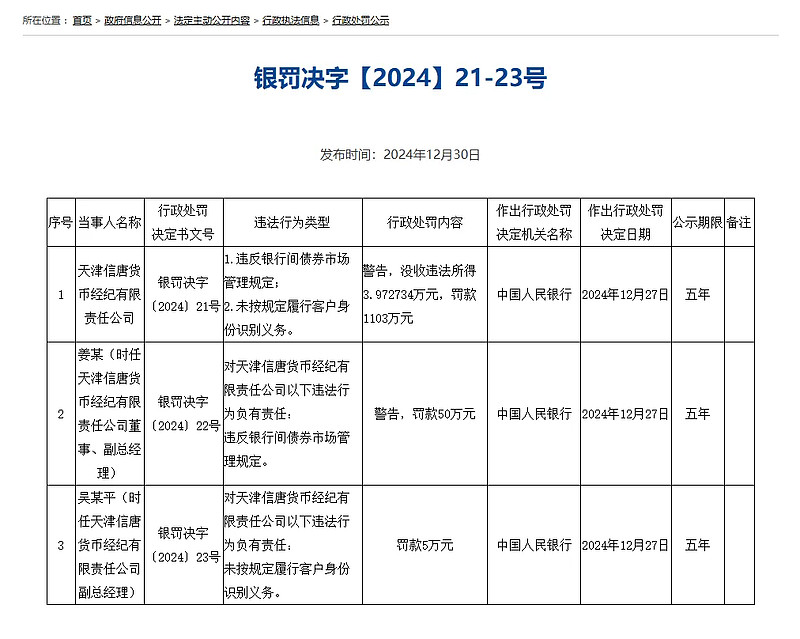

12月30日,中国人民银行在官网公示了一批行政处罚。上海东亚期货有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司、湖南溆浦农村商业银行股份有限公司及相关责任人受罚。

此前,根据媒体消息:

近期,中国人民银行在监测中发现,部分银行间债券市场参与机构交易行为异常,通过对相关线索的深入筛查摸排和研判,初步确定3家机构涉嫌违反银行间债券交易相关规定,并立即对其进行立案调查。经调查,涉案机构均存在内控机制、公司治理缺失或失效问题,并存在出借债券账户等方式开展利益输送、为他人规避监管和内控规定等违反银行间债券市场规定的若干行为。

本次公布的3家金融机构应该就是此前初步确定的3家金融机构。

同时,2024年12月30日,交易商协会组织部分市场投资机构召开座谈会,听取市场成员对促进金融市场健康规范发展的意见和建议。

与会机构普遍认为,今年以来大量资金涌向债券市场,市场利率过快下行,利率风险逐步显现,但由于担心踏空错失交易机会,投资人羊群效应突出,需要监管部门和自律组织加强预期引导。

有机构认为,当前债券市场对明年货币政策适度宽松预期存在过度透支,而更加积极的财政政策实施需要履行相应程序,建议加强政策协调和预期引导。

有机构提出,银行间市场是合格机构投资者市场,目前入市的部分中小机构利率风险管理能力存疑,监管部门应加强监管。

部分中小机构交易行为与其自身能力不匹配,背后与券商投顾业务服务不规范有关,也亟需加强监管。

有机构建议,监管部门加快发展衍生品,放宽参与者范围,满足机构合理对冲需求。此外,建议监管部门、公安机关应从重打击资本市场编造、传播虚假信息的“小作文”,不给“小作文”留藏身之地。

2024年以来,相关部门多次与市场沟通债券利率风险。

2024年9月24日,潘功胜在国务院新闻办新闻“金融支持经济高质量发展”发布会表示:

近期国债收益率下行有政策利率下行引导市场利率下行的影响,也有前期政府债券发行供给偏慢的因素,还有中小金融机构风险意识淡薄、推波助澜、羊群效应的因素。国债收益率水平是市场化形成的结果,人民银行尊重市场作用,为实施积极财政政策营造了良好的货币环境。但也要看到,利率风险是金融机构风险管理的重要内容,美国硅谷银行破产的风险事件启示我们,中央银行需要从宏观审慎管理角度观察评估市场风险,并采取适当措施弱化和阻碍风险的累积,这是央行的职责。

国债收益率曲线作为重要的定价信号存在远端定价不充分、稳定性不足的问题,央行对长期国债收益率做风险提示,是为了遏制羊群效应,维护债券市场良好秩序。

本次央行与市场沟通,也是向市场传递出明确信号,利率风险需要引起重视。从利率下行趋势来看,近期利率下行速度确实有些太快了。

2024年7月份,央行在降息之余,还针对MLF的抵押品问题发布公告:为增加可交易债券规模,缓解债市供求压力,自本月起,有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品。

这个可谓一举两得:一方面由于目前市场债券市场供需失衡,市场满足MLF要求的可质押债券越来越少,一级交易商在合格质押券规模压力巨大,而MLF又是目前央行在公开市场操作、基础货币方面最主要的工具之一,因此,减免MLF质押品是急市场所急;

另一方面,一级市场商申请阶段性减免MLF质押品有一个前提:就是有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构,这也是为目前市场债券的投机气氛降温。目前由于债市资产荒,债券市场、特别是中长期国债收益率下行较快,央行多次就债券市场风险向市场沟通,但是市场并没有完全理解央行的意图,本次在MLF质押品方面的创新,也体现出央行对于债券市场投机的想法。

央行在公布降息之余,同步开启针对MLF抵押品的公告,债券市场立刻转而上行。

但是在接下来的交易日中,债券市场似乎看不到这个消息的影响,债券市场牛市依旧。

尽管如此,央行释放的信号是明确的。债券市场当前的投机气氛如此浓厚,很难说会不会出台进一步政策。

同时,8月9日,中国人民银行公布2024年第二季度中国货币政策执行报告,可以说,央行想与债券市场沟通的全部要点,均可以在报告中寻找到答案。

根据2024年第二季度中国货币政策执行报告,央行在债券市场,以及在利率体系建设中,都有相对明确的观点:

1、尽管央行强调推动社会综合融资成本稳中有降,先是央行既要稳又要降,因此对于债券市场来说,债券收益率下行的趋势仍在,但是需要注意的是下行的节奏与幅度;

2、根据债券市场实际情况,央行在灵活开展公开市场操作中强调:人民银行灵活调整公开市场逆回购操作力度,既维护半年末流动性平稳,又避免债市情绪进一步过热。

在开展国债借入操作中,央行认为:6 月下旬,10 年期国债收益率逼近2.2%关口,创 20 年来新低,已明显偏离合理中枢水平,不断累积金融风险。7 月 1 日,人民银行发布公告宣布开展国债借入操作,必要时将择机在公开市场卖出,平衡债市供求,校正和阻断金融市场风险的累积。

同时,央行再次强调:下一阶段,加强市场预期引导,关注经济回升过程中,长期债券收益率的变化。

这其中的提示已经再明显不过,债券市场在短期内下行的节奏过快、下行幅度过大,容易累积形成金融风险;

3、在7天期回购操作利率与1年期MLF利率中,央行认为:随着利率市场化改革不断深化,商业银行定价能力进一步提升,市场化利率形成机制更加有效,MLF利率对 LPR 的参考作用下降。同时,部分报价行报出的LPR 偏高,与其最优质客户贷款利率之间出现较大偏离,一定程度影响了报价质量。为此,在明确7 天期逆回购操作利率作为主要政策利率的同时,中期政策利率正在逐步淡出;

4、在针对市场关注的通胀问题时,央行认为:把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,加强政策协调配合,保持物价在合理水平。

央行把推动物价温和回升确定为未来货币政策的重要考量,未来可能会有相对应的货币政策工具出台;

5、针对2024年以来固定收益类资管产品,央行也进行风险提示:投资者宜审慎评估资管产品投资风险和收益。对投资产品的风险和收益还需综合权衡。首先是如何看风险和收益。高收益对应着高风险,在打破刚性兑付的环境下,长期看资管产品无法同时兼具“低风险”和“高回报”,追求高收益的同时要承担高风险。其次是如何看底层资产收益和资管产品收益。资管产品的收益最终取决于底层资产。

今年以来,部分资管产品尤其是债券型理财产品的年化收益率明显高于底层资产,主要是通过加杠杆实现的,实际上存在较大的利率风险。未来市场利率回升时,相关资管产品净值回撤也会很大。

总之,央行言之切切,并且近期市场也开始逐步定价央行的各类提示与担忧。

无论从横向看,还是从纵向看,这个债券市场的收益率,是金融危机甚至是经济危机的定价。考虑到美国在2008年危机最严重时期,30年国债也从未低于2.5%。即使是考虑相似度更高的日本,日本10年国债收益率低于2.2%得到97年,是日本房地产泡沫破裂后第6年才到这个位置。

那么,我们真的到了要给国债定价金融危机甚至经济危机那个阶段吗?

我认为没有,至少目前没有。

诚然,目前通胀率较低,实际利率偏高,仍然有降息空间,但是有降息空间,并不意味着市场可以低到这个位置。

现在需要思考的是,长债这轮几乎没有回调的下行,会以一种什么样的方式收场。

1、利率持续下行到更低位置,甚至0利率,这种情况概率不高;

2、利率在当前位置企稳,并在相当一段时间内保持在一定水平,这种情况概率最大;

3、利率在一些非市场之外的因素影响下,转而上行,这种情况也有一定概率。

F:法询金融固收组

$信用债ETF博时(SZ159396)$ $30年国债指数ETF(SH511130)$ $国开ETF(SZ159650)$

本文作者可以追加内容哦 !