01

从期限溢价看长端利率走势

可供参考的美债定价框架。前美联储主席伯南克在Why are interest rates so low一文(2015)中,给出了长端利率拆分的一种方式,即长端利率 = 未来实际短端利率 + 通胀预期 + 期限溢价。其中,受联储影响较大的是未来实际短端利率,美联储通过调整名义短端利率以及给出政策利率路径预期,以达到调控目的。而通胀预期是市场基于近期通胀走势给出对未来通胀的预期值。尽管美联储明确承诺实现2%通胀目标,但现实通胀总是会高于或低于目标,市场形成的通胀预期一般以投资者的通胀预期平均值或中位数衡量。在美国市场,投资者的通胀预期会反映到通货膨胀保值国库券(TIPS)的定价上。

期限溢价又可以拆分为通胀风险溢价,以及其他市场因素如供需结构等导致的其他风险溢价。其中通胀风险溢价,是对通胀不确定性的补偿(通胀预期的波动率)。让伯南克困惑的美债长端利率偏低问题,最终解释为不担心通胀、短期实际利率不确定性处于低位,全球资金对安全资产的需求以及美联储的量化宽松等因素,压低了期限溢价。

近两年,我国长债收益率持续下行,10年国债一度下行至1.6%附近,仅比7天逆回购利率高10bp。即便最近10年国债收益率回撤到1.73%附近,也仅比7天逆回购利率高23bp。而近期资金面持续偏紧,部分期限同业存单、利率债收益率曲线出现倒挂,长端利率是否要跟随资金面调整,如何评判长端利率的合理定价。

伯南克十年前的文章或许对我们当前有一定借鉴。从伯南克的文章出发,货币政策对长端利率的影响相对间接,美联储只能通过量化宽松(买债)直接影响长端利率。但长债的走势,也会取决于供需、预期等因素,这些因素决定了期限溢价的变化,因而有时会与短端利率出现背离。

第一,年初以来,资金面一度紧张,是否意味着未来实际短端利率上行?这两者之间难划等号,资金利率是当前市场成交的名义利率,在政策利率基础上加点或减点形成。当前的资金紧张或许更多是出于防风险目的,一直持续的概率不高,存单利率曲线倒挂是这一预期的反映(3个月存单利率持续高于6个月)。而未来实际短端利率是剔除通胀的实际利率,拉长来看,周期上行和下行效应接近抵消,未来实际短端利率更接近自然利率(自然利率取决于劳动力增长率、技术进步等因素)。

第二,长端利率走势,更多由期限溢价推动。近两年我国通胀波动率较小,对应通胀波动风险带来的溢价补偿也较低。而期限溢价的走势更多由债券市场供需变化决定,我们从两个维度来分析。

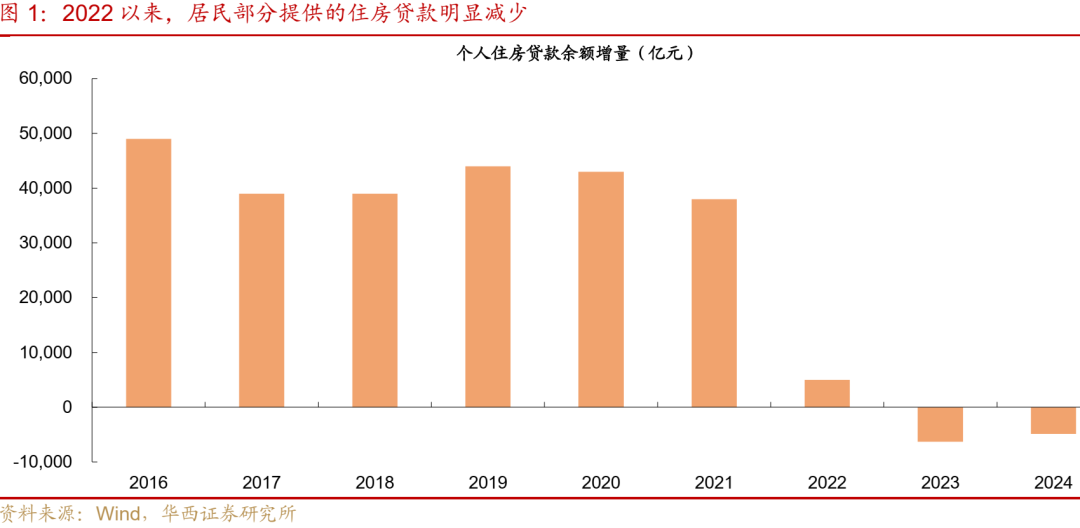

一是中周期维度,10年国债有效突破2.6%的下限发生在最近两年,背后是长久期安全资产供给的缺失。此前长端利率的波动区间多在2.6-4.0%区间。自2019年开始,长端利率的波动高点不断下移,但10年国债收益率并未有效突破2.6%,仅在2020年4月短暂出现过2.48%的低点。直到2023年,长端利率中枢开始向下突破,于当年12月达到2.6%。看似是降息推动利率下行,而实际是地产周期向下,居民部门提供的长久期安全资产供给下降。

2016-2021年,居民部门房贷余额的增量介于3.8-4.0万亿元,平均值为4.2万亿元。2022年降至0.5万亿元,2023、2024进一步转向收缩,分别为-0.63、-0.49万亿元。居民按揭贷款多为20-30年期限,金融部门不得不转向企业融资,以对冲居民部门融资规模下降。但企业融资期限较短,且往往缺乏资产担保。这可能使得中小银行被动转向长久期的国债和政金债作为替代品,从而系统性压低了长债和超长债的利率中枢。而且境内资金流出受到严格限制,也很难将海外长债作为替代品。因而最近两年的长债和超长债利率中枢下行状态是否逆转,关键或在于居民部门或企业部门能否明显增加长久期安全资产的供给,重新替代长久期利率债的需求。

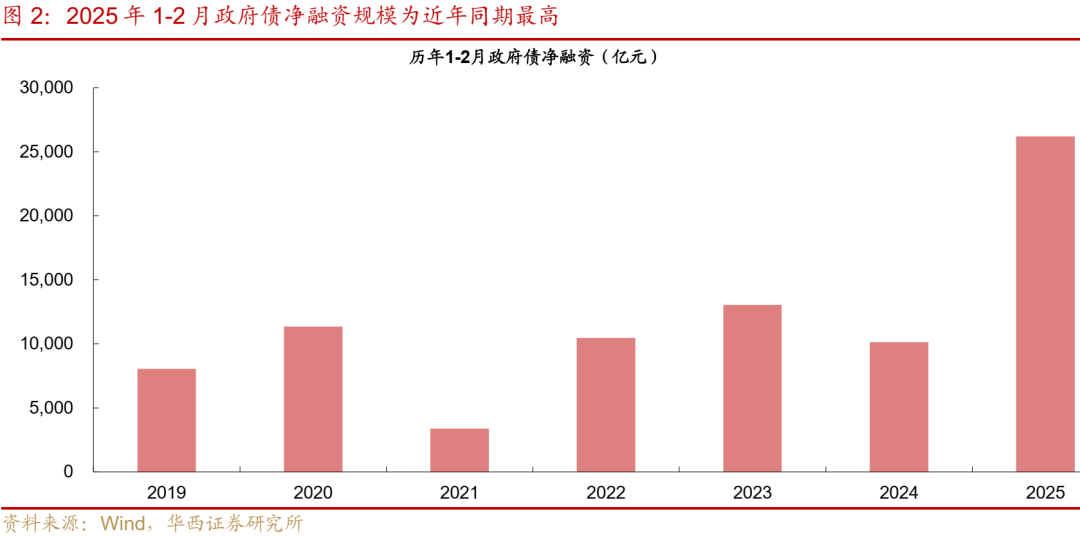

二是年内维度,政府债的净发行与财政支出节奏,影响短期市场供需结构,进而影响期限溢价。因为政府债发行之后,不会立即形成财政支出,而是从市场吸收资金缴款至国库,这时就构成金融机构持有债券资产,缺少负债的情况(对应银行超储或库存现金等可用资金下降)。直到形成财政支出,才以企业存款的形式回到金融市场。因而政府债发行较快时,金融机构缺少负债,资金利率往往上行。今年1-2月政府债净发行规模达到2.6万亿元,而过去三年介于1.0-1.3万亿元,政府债发行翻倍带来的供需结构变化,也给长债期限溢价带来上行压力。

2024年11-12月政府债净发行规模同样较大,为何直观感受完全不同?一方面,年末是财政支出高峰期,发行的政府债在短期内就形成了支出,对银行负债端的影响相对较小。另一方面,非银同业存款定价自律的影响尚未完全显现。岁末年初,财政支出资金到位,新的政府债尚未开启发行的短暂窗口期,是市场需求大于供给的阶段,因而明显压低长端利率水平。近期随着政府债发行节奏加快,供需矛盾相应反转。但这种反转仅是短期层面,并没有逆转安全资产缺失的逻辑。

02

当前资金紧张,与未来货币宽松可能并不矛盾

当前的货币政策框架仍然兼具数量和价格两个方面。其一,数量机制。自2019年开始得到明确,从“M2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”,经小幅修订到,2024年中央经济工作会议中的“使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配”。这其中隐含的货币供应规则,相对更接近“麦卡勒姆规则”(1988提出),即根据经济名义增长率,来确定货币供给,在数量层面进行逆周期调节。当名义GDP增速低于增长目标时,增加货币供给;反之,则削减货币供给。

其二,价格机制。2024年6月潘功盛行长在陆家嘴论坛的演讲中提到,“逐步淡化对数量目标的关注”、“改进利率调控机制”。其后在操作中,逐渐淡化MLF,强化逆回购利率作为政策利率的地位。与主要发达经济体央行对比,我国央行没有明确的通胀目标承诺,更多是“价格稳定、温和回升”等相对模糊的表述,因而能否直接套用泰勒规则来分析政策利率定价存在疑问。但剔除通胀的实际利率水平,仍然具有启发性。当投资回报率偏低时,自然利率(维克赛尔利率)也相应偏低,通过压低政策利率(实际利率降至自然利率以下为宜),有助于推升要素需求,实现资源的充分利用。

在货币政策框架没有改变的背景下,如何看待当前的资金紧张,以及未来的货币宽松?

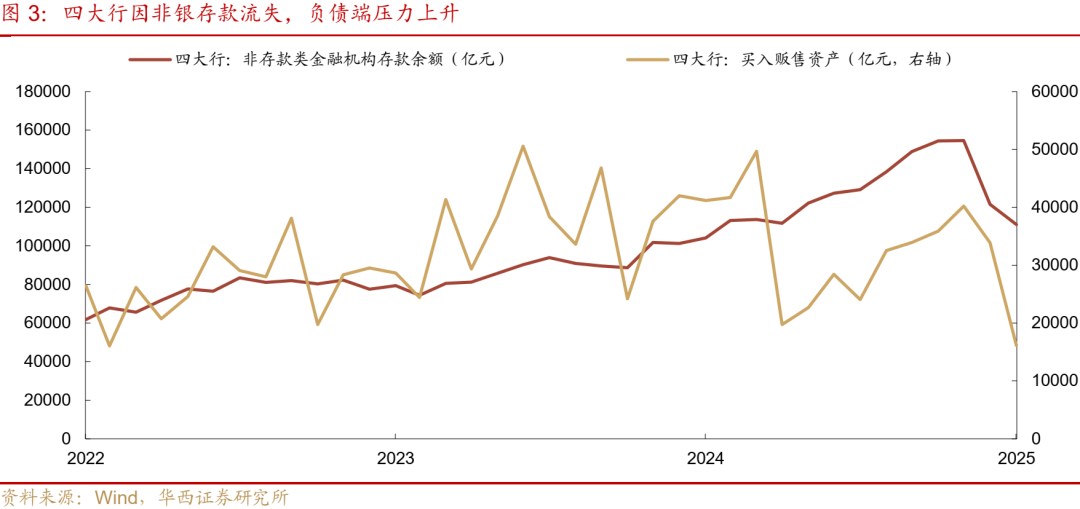

一是年初以来资金面偏紧的状态,或是多个因素共同作用的结果。其一,非银同业存款定价自律,部分银行非银存款流失,体现到数据上,今年1月末相对去年11月末,四大行非银存款下降4.35万亿元,而去年同期为增加0.24万亿元,导致大行资金融出规模下降。其二,年初银行信贷投放规模较大,也相应挤占资金。其三,年初以来政府债发行进度较快,对应约2.6万亿元资金缴款进入国库。其四,买断式回购替代MLF,今年2月相对去年9月,MLF余额下降2.78万亿,买断式回购增加4.4万亿,看似资金投放增加。但买断式回购期限为3M、6M,对于改善银行的NSFR指标效果偏弱。这些因素使得银行负债端的整体压力边际上升,对央行资金投放的依赖度增加,一个表现是逆回购余额持续处于高位。在这种银行缺负债的情况下,央行通过调控资金投放,试图缓解长端利率大幅下行带来的潜在利率风险。

二是从麦卡勒姆规则出发,货币宽松仍有必要。2024年四季度实际GDP同比增速达到5.4%,超出了5%的目标,但通胀仍然偏低,名义GDP增速为4.6%,仍然明显低于7-8%(增长5% +通胀2-3%)。

从实际利率角度出发得到的结论类似(仅考虑CPI,使用GDP平减指数也不改变结论)。当前逆回购利率1.5%,略低于CPI过去10年的平均值1.6%,也低于地方政府工作报告设定的通胀目标2%。不过,参考近两年CPI同比仅为0.2%,意味着剔除通胀的实际利率在1.3%,并不低。对比2018-2019年,尽管这两年逆回购利率多数时段在2.55%,但当时的年度CPI分别为2.1%、2.9%,剔除通胀的实际利率仅为0.45%、-0.35%。

综合这两个角度来看,后续降息的可能性仍然较大,除非内需拉动通胀在短期内出现快速、明显的修复。

03

债市远未到变盘时,调整仍是机会

往后看,资金面大概率边际转松,可能的两个维度。一是自然转松,如3月初财政支出资金回流金融市场,两会前后可能迎来资金面边际宽松。二是央行重新开启宽松,或等到美国关税再次加码,货币政策可能予以对冲。资金面直接观察指标是逆回购余额反映的短期资金缺口,待其降至5000亿元以内,意味着银行对央行短期资金的依赖度降至较低水平,其稳定性会上升。

长端利率,短期关注财政“”效应,中长期关注居民按揭贷款。政府债发行节奏、财政支出将直接影响金融市场的“剩余资金”,从而影响期限溢价,属于短期效应。3月政府债发行规模仍然较大,不过3月也是财政支出大月,二季度就可能迎来供需矛盾缓和期。中期来看,关键仍在于长久期安全资产的供给,尤其是居民部门按揭贷款的供给规模。在居民长期借贷需求尚未大幅增加的情况下,长债和超长债利率可能维持在较低水平,与此同时通胀归根结底是看内需反弹幅度,仍然要落到居民部门的需求之上。因而利率曲线可能始终偏平,长端利率不存在大幅调整的基础。

F:华西证券研究所

#固态电池2026或迎爆发!A股如何掘金?# #AI医疗热度持续!DeepSeek掀变革新潮#

$30年国债指数ETF(SH511130)$ $可转债ETF(SH511380)$ $信用债ETF博时(SZ159396)$

本文作者可以追加内容哦 !