Apple Vision Pro正式发售已经数周,海内外的媒体、用户对这款产品进行了各种深度测评。总结下来大家的评价可以用几个词来形容:交互高效、显示惊艳、佩戴偏重、价格昂贵。

交互高效主要是Vision Pro定义的眼动追踪+光学手势识别非常灵敏、精确、简单、自然;显示惊艳是其高分辨率Micro-OLED显示屏第一次在头戴设备中实现可清晰显示图像、播放视频的能力;佩戴偏重自然是600克+的头显设备放在脸上带来的压迫感;而价格昂贵更多的是其高达3499美元的起售价能否物有所值。

本文中我们想抛开以上Vision Pro给人的表面印象,去挖掘Vision Pro背后的产品和产业逻辑——我们认为这是第一款戴在人类“眼前”的“计算机”。我们想重点强调的是,这是一款计算机,这是一款新形态的计算机,这是一款佩戴在眼前,而不是放在桌面上,不是放在膝盖上,不是放在手里的计算机。

为什么“计算机”和“眼前”是这款产品的核心?

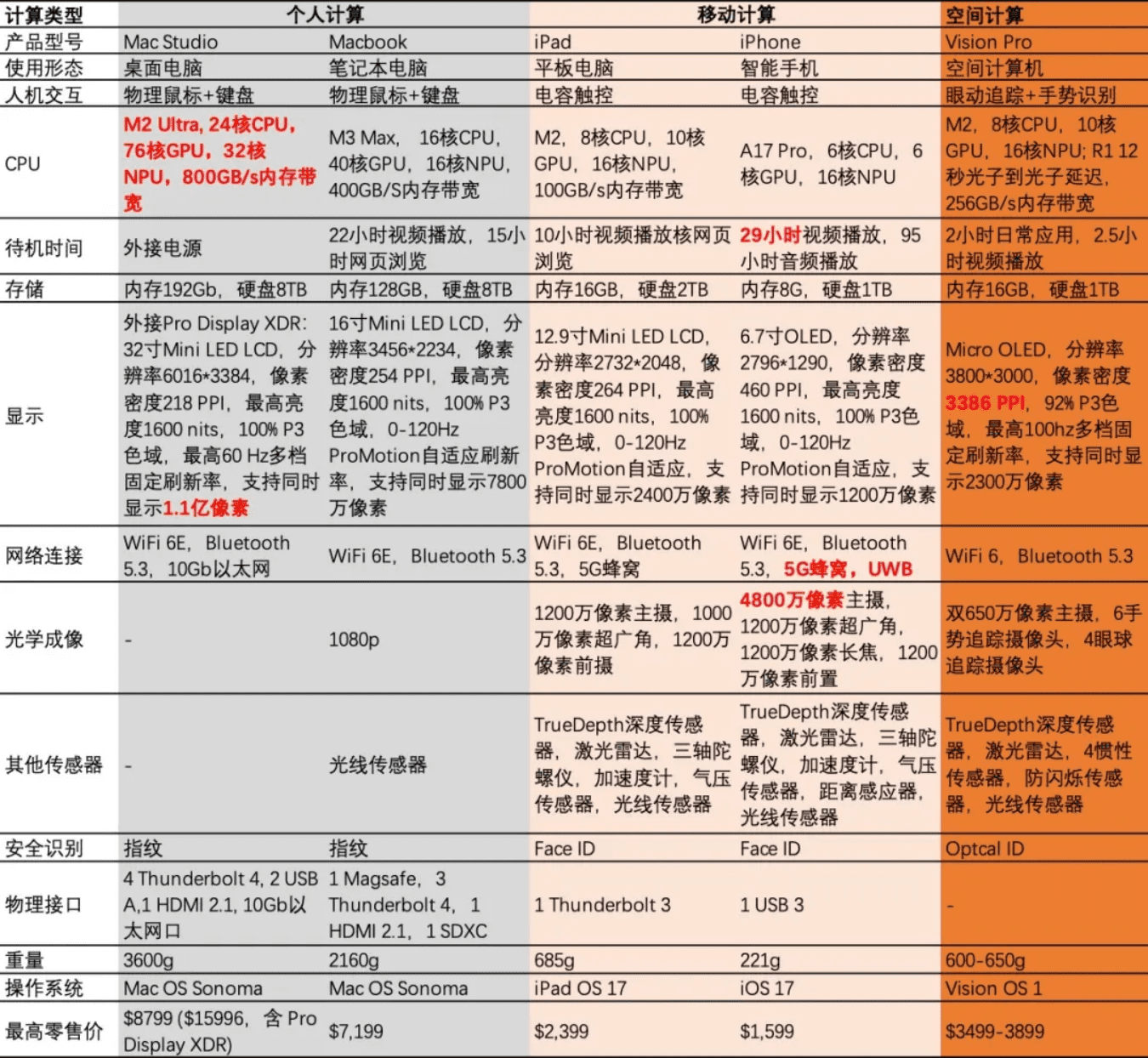

通用计算或者说智能设备体现的是在硬件构成标准化的前提下软件和功能的可拓展性,“计算机”化是电子产品能够走向通用的基础。Vision Pro具备了一台计算机所有的要素,包括高速CPU、大容量存储、完备的显示、全新的输入方式、强大的操作系统。

通用计算是Vision Pro区别于以往强调某种“功能”属性的VR/AR产品的最大区别,就好比“功能”手机跟“智能”手机的区别一样。“功能”设备帮用户制定了厂商想给用户的功能,而“智能”设备则可以在软件上拓展用户自己想给自己的功能。

“眼前”是说Vision Pro这款产品的Form Factor,它和桌面电脑、笔记本、智能手机、智能汽车、服务器不同,苹果对此的命名是“空间计算”。Form Factor的演进必然需要全新的人机交互方式。与鼠标、触摸屏等类似,Vision Pro的眼动追踪+光学手势识别能够做到灵敏、精确、简单、自然操控数字内容。这个交互方式是Vision Pro区别于现有的其他的计算机和功能性VR/AR的又一个特征。

简单来讲,我们认为评判这款产品应该从计算能力和交互方式两个维度进行,苹果在这两个方向上的创新定义了空间计算机本身。如果我们认可苹果上述两方面的定义,那空间计算机未来就会沿着增强算力和优化眼手交互的方向发展,至于Vision Pro其他方面的不足则恰恰是电子行业的创新方向,而不是阻碍产品销售的藩篱。

Vision Pro是一款合格的计算机

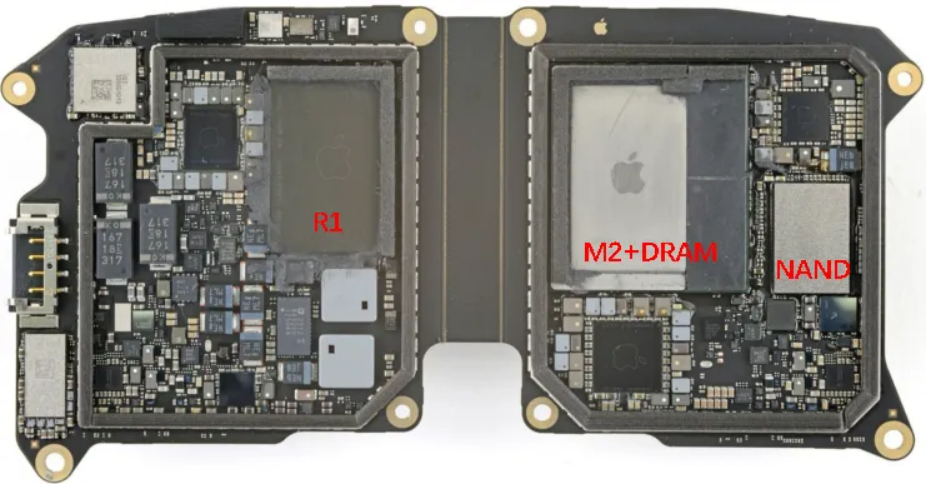

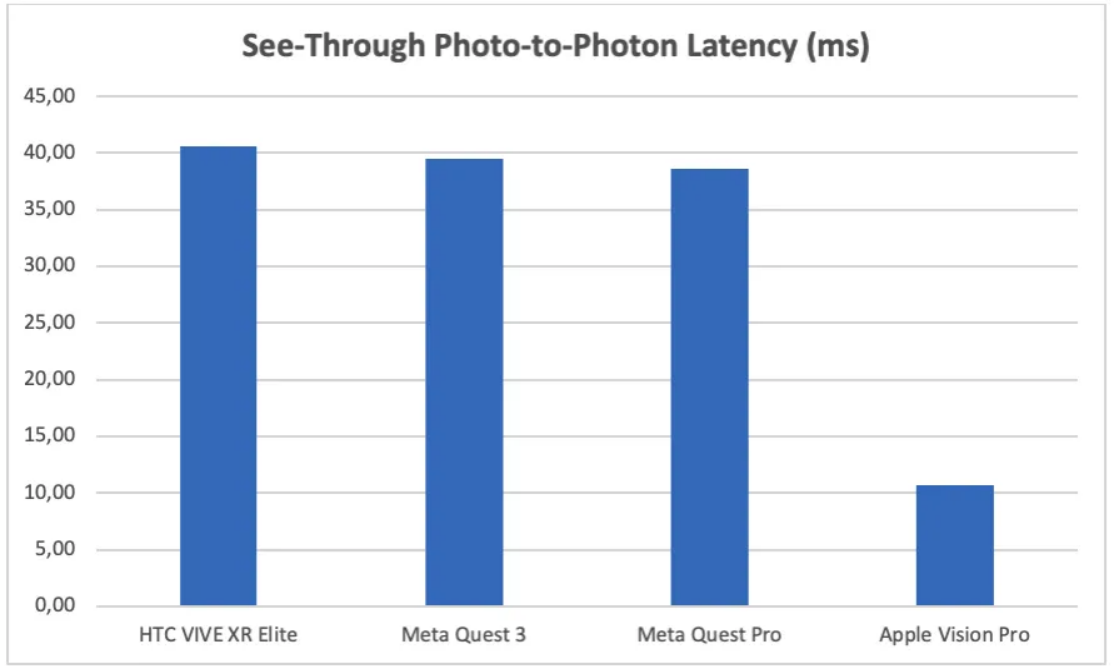

拆开Vision Pro的主板占据面积最大的三个芯片分别是R1,M2+DRAM和Nand Flash,其中R1是专为交互和显示做的专用芯片,而满血M2+16GB内存则是现在主流Macbook Air的配置。Vision Pro能够实现实时无畸变See Through,显然得益于R1芯片仅12毫秒的光子到光子的转换效率。

M2主芯片体系则可以让Vision Pro运行几乎所有的iPad程序和专门为Vision Pro开发的3D应用程序,Vision Pro现在除了有1000+款(还在迅速增加)原生应用之外,还支持150万款iPad应用。在办公、影音、游戏等环节,M2均可以让程序在Vision Pro流畅运行,用户体验和苹果其他产品一样丝滑。

事实上从多年前Vision Pro设计之初就采用了R1+M(A)系列芯片的设计方案,它生来就是一台变形的Mac,而不仅是只具备某一个功能的设备,比如电影机、游戏机。

Vision Pro是一款具备全新交互方式的计算机

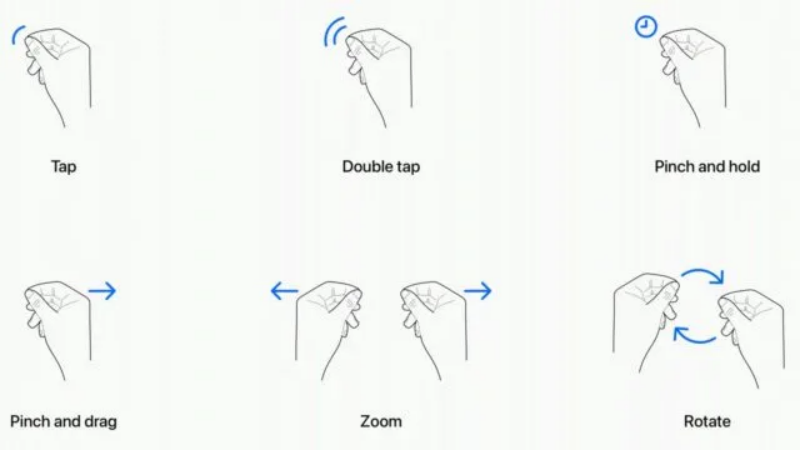

Vision Pro创造性的采用眼动追踪+实时光学手势识别的交互方式,用户只要根据自己双手和眼球运动规则进行适配,其交互就会非常灵敏、精确、简单、自然,实现任何一个动作只需要注视然后捏合即可。这种直觉操作跟鼠标/触摸屏的移动选中+确认非常类似,只需要两个简单动作就能完成整个操作。

基于此的其他操作如双击,长按,拖拽,放大,旋转等也是零学习成本的自然交互方式。Vision Pro的交互方式极大提升了头显计算机的交互效率,这对使用者体验而言是至关重要的,这种交互方式是未来空间计算机交互的新定义。

Vision Pro的不足之处恰是

未来计算机的创新起点

如果我们认可了Vision Pro定义了空间计算机,也就是采用全新眼手交互模式的计算机,那么算力的提升和交互体验的迭代将会持续推动其硬件载体持续升级。

市场总是认为苹果应该发布一款Vision Pro的廉价版机型来吸引更多消费者购买,但我们认为从硬件的角度来讲Vision Pro的配置还不够Pro,有巨大的提升空间让用户获得更接近真实“空间计算”的体验。具体到下面每一个新方向的突破,都将会引领一个新的消费电子创新浪潮。

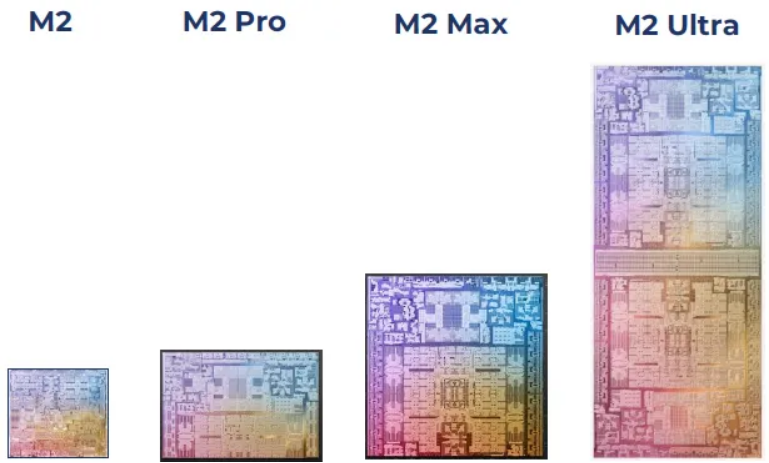

1 运算芯片

Vision Pro M2+R1的芯片组合在现在看来是个主流计算机的水平,虽然其算力是竞争对手类似产品的数倍,但如果真的将传统计算的2D界面推广到3D,将人工智能从云端拉到终端,现在的算力肯定是远远不够的。我们看到苹果在M系列和R系列芯片上都有很清晰的产品规划,制程线宽更窄,速度更快,内存带宽更宽,整合度更高的芯片会在未来几年陆续上市。

苹果是目前全球追随摩尔定律最快、最好的公司,主芯片为空间计算机的大脑提供了最基础也是最“”的保障。随便拿出一个苹果芯片的例子可能都是巨大的投资机遇,比如CPU和内存高度整合的3D封装SoIC,未来会把阻碍算力提升的“内存墙”高度大大削弱。

2 显示屏幕

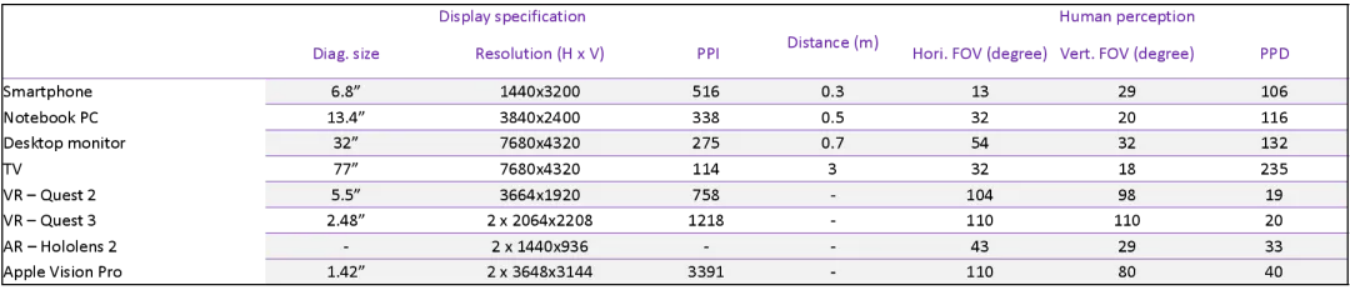

Vision Pro采用了索尼单眼4K Micro OLED显示屏幕,这是XR产品中第一块能够清晰显示照片、观看电影的屏幕。Vision Pro屏幕像素密度高达3386 PPI(pixel per inch),作为对比,iPhone 15 Pro Max的像素密度为460 PPI。换算成面积,一个Vision Pro像素点的面积是iPhone 15 Pro Max的1/54。这是一块最好的屏幕,但我们还期待更好的一块。

由于XR的屏幕离眼镜距离很近,这就导致其PPD(pixel per degree)只有34,作为对比离眼睛一英尺的iPhone PPD为94,离眼睛6.5英尺的65寸4K电视PPD为95。也就是说Vision Pro屏幕的PPD仅是iPhone/4K电视的35%,差距的65%就是未来微显示行业的成长空间。

此外Vision Pro仅能覆盖92%的DCI-P3色域,刷新率仅支持90/96/100Hz三种,FoV相比人眼FoV显著小,亮度也不能完全支持HDR显示,这些都是未来显示技术进步的方向。

3 可见光和红外线传感器

Vision Pro采用了复杂的光学成像系统来实现See-Through、手势识别、眼球追踪等功能,这包括外屏的8颗外置摄像头,1套Lidar成像系统,1套TrueDepth摄像头系统,多颗红外线发射器和光线传感器,以及内屏的2套红外发射/接收传感器。

以上一系列的可见光和红外线传感器构成了Vision Pro交互的硬件基础,但我们也看到,这一套系统拍照/拍视频分辨率偏低,See-through高光和低光下效果欠佳,Lidar和结构光传感器分辨率较低扫描速度偏慢等。这些传感器规格的提升路径是非常清晰的,需要的是时间和迭代。正如智能手机摄像头发展历程一样,空间计算机的“眼睛”必然会经历一波持续数年的升级。

4 网络连接

Vision Pro支持WiFi/蓝牙等短距离连接,但不支持5G蜂窝网络连接,这就把Vision Pro的应用场景限制在了室内。现在我们已经看到很多“显眼包”开始戴着Vision Pro出现在街道、餐厅、车站等公共场合。如果未来Vision Pro能够加入蜂窝连接功能(叠加机身减重),其应用场景将大大拓展。

5 重量和易用性

以我们的亲身体验来看,如果用与自己脸型相匹配的遮光罩和紧固带,在2小时之内,600克+的Vision Pro在脸上的确重,但并没有不舒服。Vision Pro可以自动调节瞳距、手势和眼球设置也非常简单,极大降低了产品的上手难度,而这些看似简单的设置在Vision Pro之前是阻止很多人体验VR产品的一个显著障碍。

减轻产品重量绝对是消费电子产品升级永恒的主题,比如空间音频系统是否可以缩小优化以减轻重量,遮光罩是否可以通过光学技术改进变得更短从而降低产品的向下拖坠感,风扇是否可以通过半导体技术进步而取消,通过更合理的人体工学设计改善产品的重量布局从而降低对脸部的压力分布是否可行,是否可以采用重量更低的结构件、遮光罩的材料,是否可以通过提升芯片集成度降低主板体积等等。

整体上我们认为,对Vision Pro减轻重量和提升易用性的过程,跟历史上PC/手机等产品的减重办法并无二致,而这是中国电子科技行业公司在技术创新领域的强项。

6 异形制造

与传统电子产品大多是矩形构造不同,Vision Pro有很多弧形、非球面的零部件,这对传统生产线有极大挑战。举个例子,Vision Pro内部由大量螺丝进行紧固,但绝大多数螺丝均采用人工锁紧,仅有一颗由机器完成,可见其自动化率之低。

异形零部件和整机制造自动化将给原有机械自动化产业的硬件设备、软件算法带来很强的挑战,而这更是实现更广泛的电子制造自动化/智能化的机遇。

7 产品价格

3499美元的起售价格的确是贵,我们觉得产品价格贵或者便宜主要取决于两个因素,一个是产品功能值不值这个价格,一个是产品成本能不能降下去。关于功能值不值得这个价格,我们觉得这是一个随着时间推移而不断演变的心态,也是与市场竞品比较的结果。产品贵从来都不是问题,关键是买来的产品创造的体验是否独一无二,是否物超所值。

这显然是个仁者见仁智者见智的问题,需要买了产品的用户来评判。此处我们只想举几个价格昂贵但体验优秀、销量很高的产品作为例子来说明贵不是阻碍产品销售的障碍,比如苹果最贵的Mac每年的销量大约在600万部(均价是Vision Pro的60%),苹果iPhone Pro Max每年销量6000万部(均价是Vision Pro的40-50%),售价比iPhone 15 Pro Max更贵的华为Mate X5发售半年销量就超过了100万部。

从成本端来看,我们拆开这个产品就会发现,它现在的成本结构决定了售价。而Vision Pro成本能不能降下去,核心因素是规模,一旦规模经济实现正循环,成本就会可预见的快速下降,反之则会是个负循环。说到底我们认为价格贵没有毛病,只是Vision Pro需要一些时间来证明它是否物超所值。

8 应用生态

我们都在寻找XR的杀手级应用,认为这些应用可以驱动产品的销量,我们认为这部分正确,好的应用当然能够增加消费者的购买欲望。但我们打开手机看一下最常用的杀手级应用,如微信,抖音,小红书等,有哪一个推动了手机销量?事实是他们都是在智能手机硬件和销售量趋于稳定之后开始爆火的。

先有鸡还是先有蛋?肯定是先有鸡后有蛋,先有硬件产品的创新后有软件生态的丰富。如果我们回顾一下iPhone的发展史就会发现,苹果对iPhone最初的定位是iPod+电话+互联网communicator三个要素的综合体,这本身并不是一个生态的概念而是功能的叠加,而标志着iPhone成为智能手机的App Store是在iPhone发布后1年半推出的。

新产品当然是需要应用生态特别是开发者生态的,但前提是硬件平台做的够不够好,够不够吸引开发者。基于Vision Pro的硬件平台及其后续演进方向来看,针对其独特的显示和交互能力的应用有可能成为爆款,比如符合Apple Immersive Video格式的电影、短视频,利用Vision Pro营造的沉浸式环境进行交互的办公软件,利用眼手交互模式开发的新型游戏等等。

空间计算机将把计算带向何处?

没错就是端侧AI

自从ChatGPT带火了以大语言模型为基础的AIGC之后,产业界就一直在寻找AI的落地场景。有人认为今后的算力和服务会集中到云端,终端会沦为简单的入口,AI Pin就是这种思路下产物。也有人认为终端的算力会随着技术的进步分担云端的负担,终端会和云端同步演进,AI手机、AI PC的出现就是很好的例证。

我们认为这二者都对,云、管、端三者计算的起点可能不同,但终点一定是协同一致,只不过是不同技术迭代阶段需要不同的产品载体来实现。如果说AI服务器是AIGC云端载体,高速光通信网络是AIGC的数据管道,那么空间计算机大概率是AIGC端侧载体,因为空间计算机具备更自然、更高效的图形、视频信息生成方式和显示方式,空间计算机本身的界面就是以视频的方式呈现。

我们看好空间计算这个产业方向是基于当前的科技产业已经发展出足以支撑空间计算的算力和交互模式的前提,沿着这两个升级方向持续迭代必将引领科技产品新一轮的创新浪潮。中国科技公司经历了PC和手机时代的洗礼和训练,必然会站在下一轮空间计算创新的前沿。

分享人

潘东煦,和谐汇一研究部董事,TMT创新精选投资经理,研究部TMT组组长。曾就职于上投摩根基金、华安基金、招商证券、德意志银行等,专注电子、军工、半导体深度研究,把握产业链投资机会。

风险提示:本内容仅代表原创号或原作者的分析、推测与判断,登载于此仅出于传递信息之目的。对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,和谐汇一不作任何明确或隐含的声明或保证,且不承担信息传递的任何直接或间接责任。相关信息仅供参考,不构成广告、销售要约,或交易任何证券、基金或投资产品的建议。本内容中引用的任何实体、品牌、商品等不代表和谐汇一的投资实例。

版权声明:本内容版权归原创号或原作者所有,如转载使用,请注明来源及作者、文内保留标题原题以及文章内容完整性,并自负版权等法律责任。本号转载文章大部分已获原创号或原作者授权,但部分文章推送前我们未能与原创号或原作者成功取得联系,若涉及版权问题,请通过本号后台联系我们。

本文作者可以追加内容哦 !