大股东(实控人、控股股东及其关联方)非经营性占用上市公司资金作为伴随我们资本市场发展的“顽疾”,严重影响上市公司的高质量健康发展,损害上市公司及中小投资者的权益。国家各部门先后出台多项法规、政策严格禁止大股东对上市公司非经营性资金的占用。

大股东非经营性占用上市公司资金,轻则被行政处罚,重则上市公司面临退市风险,占用方还有承担相应的刑事责任的风险。尤其是对于开展债务重组/破产重整的上市公司,解决大股东非经营资金占用成为上市公司重组/重整成功的关键,如无法得到切实解决,投资人、债权人也将损失惨重。

本文拟就大股东非经营性资金占用之解决路径及可行性等作简要分析。

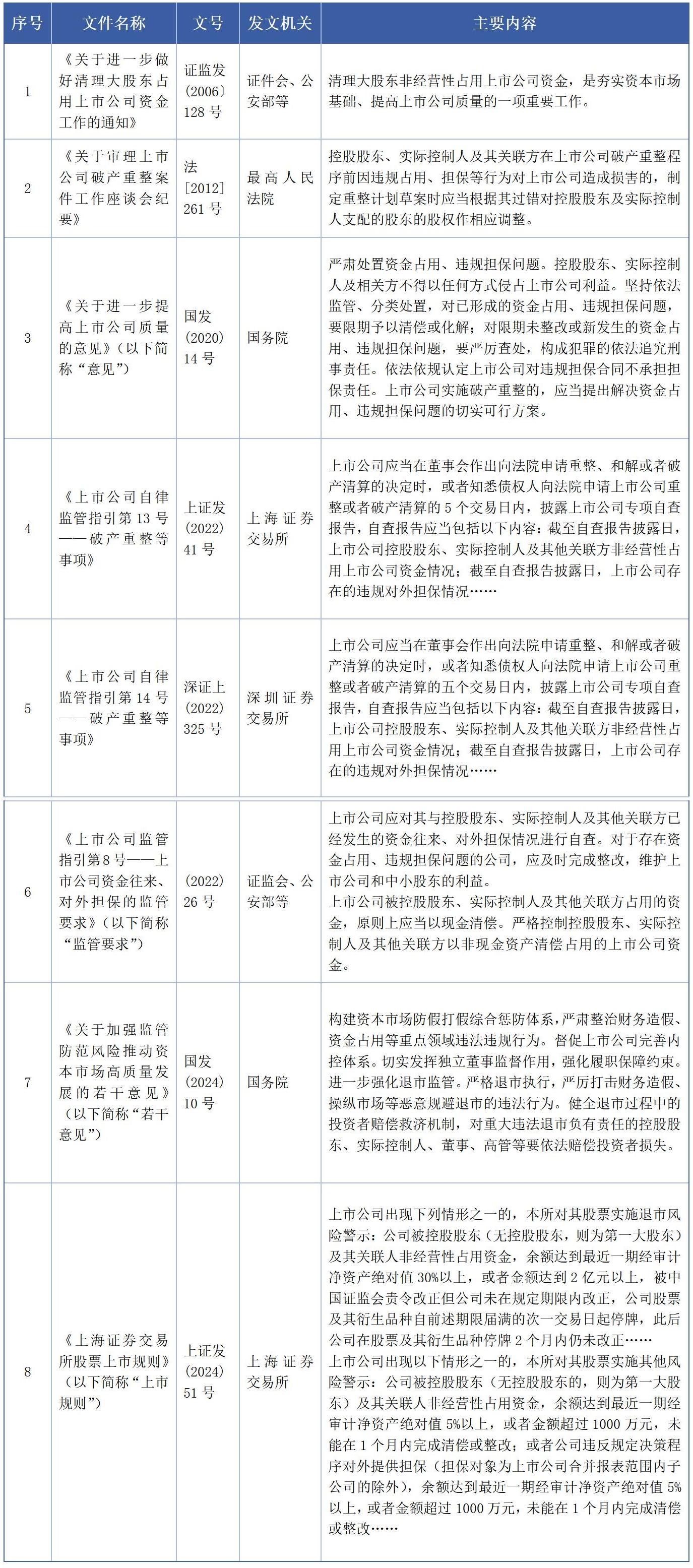

一、相关法律法规

二、大股东非经营性资金占用的表现形式及法律后果

(一)大股东非经营性资金占用的表现形式

根据监管要求第五条,上市公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:

1.为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出;

2.有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方使用,但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”,不包括由控股股东、实际控制人控制的公司;

3.委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;

4.为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票,以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金;

5.代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

据此,大股东非经营性资金占用是指大股东直接或间接的以代付费用、资金拆借、虚构交易等方式占用上市公司资金,损害上市公司权益。

(二)大股东非经营性资金占用的法律后果

根据国务院意见,坚持依法监管、分类处置,对已形成的资金占用、违规担保问题,要限期予以清偿或化解;对限期未整改或新发生的资金占用、违规担保问题,要严厉查处,构成犯罪的依法追究刑事责任。

首先,从民事层面。大股东利用其控制关系或优势地位占用上市公司非经营资金,侵犯了上市公司的财产权,抑或构成关联方的资金拆借,大股东负有返还或偿还上市公司财产/资金的义务;上市公司应通过包括诉讼程序在内的相关手段进行催收。

另,近年来,中证中小投资者服务中心有限责任公司(“投服中心”)就大股东非经营资金占用且上市公司怠于催收时,以股东或证券持有人身份开展了多起代位诉讼。如2022年,对ST摩登提起首单资金占用股东代位诉讼,广州中院一审判决控股股东向上市公司返还2.4亿元占用资金及相应利息,负有责任的董事、监事、高管分别称承担一定比例的连带责任。

其次,从刑事层面。大股东利用其职务上的便利,将上市公司财物非法占为己有,数额较大;或挪用上市公司资金归个人使用或者借贷给他人使用,数额较大、超过三个月未还,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动等。该行为有可能构成职务侵占罪或挪用资金罪。此外,根据《刑法》第一百六十九条之一的规定,上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,操纵上市公司从事下列行为之一,致使上市公司利益遭受重大损失的,构成背信损害上市公司利益罪。下列行为包括:无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的……

笔者翻阅近几年的公告,陆续有上市公司大股东、实控人因此涉刑,如ST升达(002259.SZ),2023年8月,其收到四川省成都市中级人民法院出具的《刑事判决书》,判决原实际控制人江昌政犯背信损害上市公司利益罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金100万元;犯违规不披露重要信息罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金20万元;决定执行有期徒刑四年,并处罚金120万元。

再次,从行政处罚层面。大股东资金占用多与隐瞒信息、虚假陈述相关联。上市公司和实际控制人隐瞒大股东资金占用的行为,不披露/违规披露/虚假披露非经常资金占用情况,监管部门均可对上市公司及其相关义务人进行处罚。如澄星股份(600078.SH)、鹏都农牧(已退市)、美盛文化(已退市)、ST观典(已立案)等。

最后,从上市公司监管层面。根据上市规则,大股东非经营性资金占用根据占用的金额或所占用的金额占上市公司净资产比例等的不同,可将上市公司股票分列其他风险警示或退市风险警示。如ST长康(已退市)、*ST信通、ST观典等。

据此,大股东非经营性资金占用不但对大股东自身有巨大影响,对上市公司的发展也极为不利。

三、大股东非经营性资金占用解决方案

(一)以现金清偿为原则,非现金清偿为例外

根据监管要求,上市公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金,原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的上市公司资金。

控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的上市公司资金,应当遵守以下规定:

1.用于抵偿的资产必须属于上市公司同一业务体系,并有利于增强上市公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,不得是尚未投入使用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。

2.上市公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估,以资产评估值或者经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础,但最终定价不得损害上市公司利益,并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公告。

3.独立董事应当就上市公司关联方以资抵债方案发表独立意见,或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告。

4.上市公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准,关联方股东应当回避投票。

据此,关于解决资金占用问题的法律依据明确了要求大股东以现金方式偿还,并严格限制非现金清偿的情形。

(二)实务中常见的解决资金占用的路径

笔者翻阅了近几年涉及大股东资金占用的上市公司披露的解决方案,尤其是涉及破产重整的上市公司,发现实务中对于存在大股东资金占用情形的上市公司,就归还占用资金的方式与前述规定相左,而是以非现金偿还为常态,现金偿还为例外。

对于资金占用金额较小、占比较低的上市公司,业绩比较突出,大股东、实控人自身经营/经济状况较好的上市公司,大股东多选择直接以现金方式清偿。但多数上市公司尤其是处于预重整、重整程序的上市公司,大股东解决资金占用的路径还是以非现金清偿为主。主要包括以下几种方式:

1.资本公积转增股票后偿还

上市公司资本公积转增股票后,大股东将所获转增的股票以一定的对价由新的投资人受让,投资人支付的对价款用于偿还大股东的资金占用;抑或大股东将所获得的转增的股票直接抵偿给上市公司,用于弥补大股东占用上市公司资金所造成的损失。

2.以资抵债

以资抵债顾名思义,大股东将自有资产以一定的对价转让给上市公司,用于抵偿其所占用的上市公司资金。而且,根据根据监管要求,大股东“出资”必须属于上市公司同一业务体系,有利于增强上市公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,不得是尚未投入使用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。

实务中用以抵债的大股东资产包括商铺、办公楼、房产及与上市公司生产经营有关的原材料等。

3.以债抵债或债务豁免

以债抵债是指大股东对上市公司债务与上市公司对债权人的债务相互抵销,这其中有多种路径可以选择。如,债权人将所持对上市公司的债权转让给大股东,进而大股东成为上市公司的债权人,最后大股东与上市公司基于互负债务而抵销;上市公司将因大股东资金占用形成的应收款(应收债权)等额分配给上市公司债权人,上市公司在资产和负债端平进平出,大股东成为上市公司债权人的债务人;基于某种协议安排,上市公司债权人等额豁免其对上市公司债权,进而直接抵扣大股东对上市公司所负债务。

关于非现金清偿方式,近期较为典型的案例为*ST红阳(000525.SZ)。根据其重整计划显示,红太阳股份对资金占用方应收资金占用债权合计2,882,725,856.14元。对于该资金占用事项,将通过向债权人分配以及重整投资人现金代偿的方式予以解决;在红太阳股份重整计划或重整计划(草案)裁定批准并且执行完毕时,若有部分未解决的资金占用,战略投资人将以现金方式兜底解决。同时,财务投资人对前述兜底责任按比例承担连带责任。

据此,虽然法律规定了非经营性资金占用的解决方案应是以现金清偿为原则,以非现金清偿为例外;但实务中受限于支付能力及法律法规尚无细化规定,占用金额及占比较高的大股东仍以非现金清偿化解。

四、关于非现金清偿的几点思考

现行法律法规就大股东资金占用的解决方式尚无具体规定,仅明确了以现金清偿为原则,非现金清偿为例外,且非现金清偿也只规定了以资抵债的相关要求。这就造成了实务中非现金清偿方式的“多样性”。笔者认为,该多样性不利于上市公司质量的提高以及高质量发展,一定程度上损害了上市公司的权益,不利于资本市场健康发展。

首先,从立法初衷和目的上看。现行法律法规明确禁止大股东对上市公司非经营性资金的占用,这是夯实资本市场基础、提高上市公司质量的重要工作。强监管背景下,对大股东资金占用规定了十分严格的法律后果,进而与之对应的应为较为明确且切实可行的资金占用解决路径,避免有其他可乘之机。

其次,从维护上市公司、中小投资者及其他利害关系人权益上看。非现金清偿一定程度上使得某一方权益受损,尤其是以债抵债或债务豁免的方式解决资金占用问题。该种解决方式的立足点往往主要关注非现金清偿的过程是否损害了上市公司及中小股东的权益,但是忽略了抵债债权人的损失又是以什么方式弥补的以及以债抵债的公允性又作何判断。

再次,从立法效果和实施结果上看。尽管近年来国务院、各部委、证监会等出台了一系列关于规范上市公司治理,禁止违规资金占用的政策法规,但实施效果上尚不尽人意,仍有相当一部分上市公司存在此问题。非现金清偿的多样性,为部分大股东实施违规占用留好了“后路”。在无法现金清偿的情况下,大股东通过上市公司破产重整,将资金占用问题“联合”投资人、债权人共同解决,“一荣俱荣、一损俱损”。

五、大股东资金占用的监管趋势

根据今年国务院、证监会、交易所及其他部委陆续发布的相关法规及政策性文件,就大股东非经常性资金占用的监管日趋严格。

首先,加大类型情形的退市力度。今年先后出台和修订的若干意见、上市规则等为大股东资金占用适用退市情形按下了加速键。

其次,加大了对大股东催收的力度。不管是上市公司主动发起,还是以投服中心为代表提起的代位诉讼等,都直指大股东资金占用,通过司法程序要求大股东限期偿还。

再次,根据部分专家学者及市场人士的访谈,多管齐下整治大股东资金占用一定程度上取得了较为积极的整治效果,但仍需进一步从公司内控、司法条款以及违法成本上从严规范。

六、结语

大股东(实控人、控股股东及其关联方)非经营性占用上市公司资金作为影响上市公司高质量发展的重要因素。在日趋从严的监管要求下,在解决大股东资金占用问题上,应严格落实以现金清偿为原则,以非现金清偿为例外,并明确非现金清偿的具体解决方式和路径,避免非现金清偿的“自由发挥”;与此同时,对于严重损害上市公司、中小股东及债权人权益的资金占用行为,还应做好刑民责任的追究。否则,最终大股东的违规资金占用还是由上市公司自身来埋单,损害上市公司、投资人、中小股东及全体债权人权益。

本文作者可以追加内容哦 !