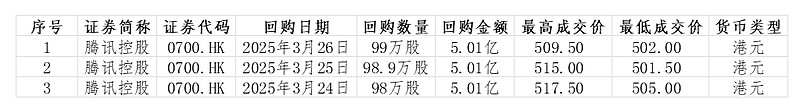

小企鹅新一轮回购从3月24日也就是本周一开始,作为港股回购扛把子,腾讯昨日继续通过集中竞价交易回购99万股,回购金额保持在5.01亿港币,全天回购最高成交价为509.5港元,最低成交价502港元,本轮回购已经连续开展3天,合计回购金额和股数分别为15.02亿港元、295.9万股!

腾讯自2024年11月15日开启的回购到1月17日暂停,直到3月19日年报发布前这两个月是回购静默期。很多短线投机客,喜欢玩“回购套利”,就是在静默期提前卖出腾讯,等到快要重启的时候再买回来,今年如果继续这样做,要和去年一样哭晕在厕所了,连续暴击两次看看这帮喜欢炒短线博差价的“聪明人”能不能涨点记性。

值得注意的是,2021-2023年腾讯控股已经连续三年年线收阴,2021跌18.79%,2022跌24.31%,2023跌6.79%,2024年涨43.26%,2025年至今涨超22%,而在此之前的17年,小企鹅从没出现过连续两年年线收阴,2021-2023连续三年年线收阴就是最高纪录了。

截至2025年3月26日,腾讯2025累计进行14次回购,已累计购回股票4002万股,累计耗资达156.19亿港元,回购的股份依旧会全部注销。目前今年已注销3706万股,已回购还未注销的股份数为296万股。

在港股2025年内回购榜上,腾讯以156亿港币的回购金额,第2-8名分别是汇丰控股(93亿港币)、友邦保险(52.6亿港币)、中远海控(17亿港币)、太古股份(10.3亿港币)、快手-W(10亿港币)、时代电气(10亿港币)、安踏体育(7亿港币)、太古地产(4.8亿港币)、中国宏桥(4.4亿港币)。

众所周知,腾讯回购的股票是全部注销的,具体的注销节奏是这样的,公司会积攒一段时间后会集中注销,这样会更省事,最近的1月底注销了4631万股(包含去年12月下旬已回购但未注销的),2025年已经累计回购注销了3706万股,明细如下:

1月27日注销了4631万股,来源于2024年12月20日、23日、24日、27日、30日、31日、及2025年1月2日、3日、6日至10日、13日至16日的回购。至此最新的股本降低至92.01亿股。

【大股东最近一周减持腾讯490万股,最新持股比例达23.675%】

3月10日到14日这一周,腾讯大股东减持490万股,大股东仍然持有腾讯超22亿股(截至1月14日还持有21.731亿股,目前大股东最新持仓占比23.675%)。过去三周减持的股数分别为490万股、510万股、490万股。平均每周额度仍然是500万股上下,减持数量一般为同期同期成交量的3%以内,尽量减少对二级市场的不利影响。

2024年12月6日大股东Prosus和Naspers同时发布了公告,Prosus于2024年12月6日出售47.4万股腾讯普通股,使其于腾讯的持股比例降至23.995%。由于持股比例跨越了一个整数百分点,将会发布权益披露通知。从2023年的12月8日到2024年的12月6日,这1个百分点的变动整整耗时一年。此外,公告还指出:无限期的回购计划继续沿用以往的基准,并无任何修改。

回溯历史,Prosus于2023年12月7日出售51.35万股腾讯普通股,使其对腾讯的持股比例降至24.99%。

有趣的是,截至2025年3月21日,Prosus的股价和每股净资产之间的折价约为39.5%,环比减少了0.87个百分点,折价幅度仍然在40%左右。拉长来看,减持了好几年,二级市场的折价修复还是没有太大起色(多在38%-40%)。唯一可以慰藉的是,每股含腾讯的量上升了,这就是这么大费周章折腾的意义所在了。

实际上,港股的资金面显著好于A股,其中的关键是巨头公司大举回购,带来了大量的增量资金,同时也提振了场外投资者入场的信心!包括腾讯在内港股公司2024年在回购方面力度颇大,港股2024年整体回购额高达2657.5亿港元,同比增长109%,其中腾讯一家的占比就超过42%!2020年-2023年,港股回购总额分别为679.33亿港元、1211.61亿港元、1021.33亿港元和1245.6亿港元,可见2024年的回购力度之大!2025年腾讯已经在发布年报后宣布今年的回购目标在800亿港元以上,较去年力度有所放缓,主要源于腾讯股价上涨较多,近期已经持续稳在500港元上方。

【腾讯ima重磅更新:上线知识号,知识库创作者可查看知识库数据】

腾讯ima迎来重大更新,正式上线知识号。知识库创作者可以在ima知识号入口申请创建账号,账号创建成功后即可在ima发布知识库。知识号为创作者提供了数据分析工具,创作者可以直观地看到知识库的相关数据,包括知识库的数量、人数。针对知识库加入总人数大于500人的创作者,知识号还会提供单个知识库的访问次数、问答次数、数据趋势,帮助创作者更清晰地知道如何优化知识库的内容和问答设置。此次新版本,用户更新ima后,个人云储存空间也会免费从2G扩容到30G。

【DeepSeek的顺风车,为何只有腾讯元宝成功“上车”?】

腾讯元宝的大模型超车,是开年以来业内最津津乐道的话题。

元宝从百模大战小透明,一度跃升至中国区苹果免费App下载排行榜第一。更让人欣慰的是,自微信搜一搜开启DeepSeek-R1灰度测试以来,腾讯全产品生态在对待新质生产力上的整齐划一和高效执行力,丝滑的一塌糊涂。

那个能打硬仗,又善出奇招后发制人,敢于在关键时刻梭哈的鹅厂又回来了。

DeepSeek红利,机会属于有准备的人!

互联网产品圈有个很有意思的地方,能够跟随热点吃上红利的,往往都是“小厂”。比如更早一点的大模型网红Kimi,在大厂们还在讲多模态故事时剑走偏锋,凭借长文本处理能力迅速出圈。

这其实是一种赌性的表现,但并非贬义词。就连高端制造业巨头宁德时代,早期也是赌赢了三元锂电的技术路径,才有一飞冲天的第一桶金。但“赌”恰恰是大厂们所忌讳的。他们的目标都是成为六边形战士,不太能允许产品过于偏科,以免在新的技术浪潮中掉队。

再加上,大厂的产品有着庞大的用户基数,稍有不慎就会弄巧成拙。以至于,在拥抱新鲜事物时,难免会被内部复杂的流程和决策链条所制约,甚至被戏谑称为“大厂病”。正是这些难以处理的底层问题,才更凸显出腾讯元宝作为这届大模型MVP的含金量。

一种吃瓜视角认为,元宝的出圈,要归功于腾讯自家的混元大模型之前表现不尽如人意,所以才在DeepSeek上借坡下驴,结果意外的爆了。

这当然是经不起推敲的。对大厂来说,产品层面的蹭热点是非常危险的营销动作。一旦用户发现产品体验与预期落差太大,就会加速逃离,甚至引发舆论危机。

结合腾讯财报最新数据来看,元宝日活跃用户在2-3月增长超20倍,目前是中国 DAU 排名第三的 AI 原生移动应用。换句话说,这不是一场没有准备的仗,DeepSeek的角色也并非“大腿”,而更像是一阵情理之中,但意料之外的东风。

客观来说,外界会有这样的错判非常正常。因为从技术厂牌角度看,腾讯混元大模型过去一年的宣发肯定是太保守了。尤其是在隔壁豆包、文心、通义千问百花齐放的背景下,混元和元宝的存在感是在太弱了。

但有没有一种可能,混元的“隐身”是一种主动选择?

在更早的时候,腾讯集团高级执行副总裁汤道生就在专访中为腾讯的大模型思考定了调——比起孵化新产品,腾讯更倾向于让已有业务先拥抱AI,先让客户用起来。他的原话是,“未来五年或者十年后,我最为看重的,可能还不是我们的整体规模能到多大,而是会把每个产品的细分赛道都拆出来,看看是不是在每个赛道做到最好。”

这也是腾讯混元大模型过去主要在做的事情,不着急打响招牌做心智破圈,而是化整为零沉淀到各个业务场景当中。

比如在学生、投资者、律师、医生、会计圈里,腾讯有一个叫做ima工作台的AI助手就吃得很开。它能导入公开文章链接或文档自建专属知识库,同时支持智能搜索、AI写作等,让很多专业、学术场景提速不少。

还有春节以来腾讯云、腾讯文档、QQ浏览器、腾讯地图、QQ音乐、腾讯理财通、搜狗浏览器等一系列产品,其实都在低调探索与自研大模型的耦合。据不完全统计,腾讯已经有700多个内部业务接入混元。

只不过,腾讯宣传口径上都没有过多强调这些业务与混元大模型的从属关系。这才出现了混元、元宝的PR失声,但在场景中“真香”的反差。但前期积累的练兵经验和试错是一笔无形资产,这才大幅度降低了接入DeepSeek的决策成本,取得先发优势。

腾讯一直是一家重视数据、量化的公司,无论是在上一轮百模大战中表现出的战略定力,还是接入DeepSeek时集团上下的战略果断,背后都有清晰的思考。这才促成了这场,堪比当年微信红包大战的大模型超车。

本文作者可以追加内容哦 !