一、股价异动:3月28日涨停背后的逻辑

今日(2025年3月28日),雪人股份(002639.SZ) $雪人股份(SZ002639)$ 以9.99%的涨幅封死涨停板,收盘价8.92元/股,主力资金净流入5.69亿元,成为深市A股资金流入的焦点。市场用真金白银投出了信心票,但这一波行情是昙花一现还是趋势反转?

直接推手:政策+技术+订单的三重催化

冰雪经济政策加码:中央经济工作会议明确支持冰雪产业发展,公司作为国内制冰设备龙头(市占率超30%),直接受益于冬奥会后冰雪基建的持续扩张。

氢能技术突破:与日本合作的金属极板燃料电池短堆交付,整堆验证推进中,氢能业务从“概念”迈向“落地”。

海外订单爆发:沙特NEOM未来城等“一带一路”项目带来新增制冷设备订单,出口业务预期增长。

资金面解读:主力资金大举入场(净流入5.69亿),但游资与散户资金分歧明显(游资净流出3.25亿),短期需警惕获利盘抛压。

二、雪人股份的前世今生

1、初创与基础建设阶段(2000-2011年)

成立背景:雪人股份成立于2000年3月,总部位于福建省福州闽江口工业区(现长乐市),初期以制冷设备制造为核心业务,依托东南沿海的制造业资源与低成本生产模式切入市场。

技术积累:早期专注于制冰机、工业制冷设备研发,逐步成为国内制冰设备领域的头部企业,并参与制定行业国家标准。

2、上市与业务扩张期(2011-2020年)

A股上市:2011年12月5日,雪人股份在深交所上市,发行价19.80元/股,募资用于扩大制冷设备产能及技术研发。

业务多元化:

制冰设备:巩固冬奥会等大型冰雪项目合作,市占率超30%;

压缩机技术:推出螺杆压缩机、磁悬浮离心机等高端产品,拓展冷链物流、油气服务领域;

国际化布局:通过意大利、瑞典子公司引进欧洲技术,提升全球竞争力。

3、战略转型与技术升级期(2021-2024年)

新能源赛道布局:

氢能业务:2023年起,与日本合作开发燃料电池空压机,切入氢能产业链;

数据中心制冷:推出氨制冷离心压缩机,服务阿里、中国移动等客户,2024年前三季度数据中心业务贡献显著收入。

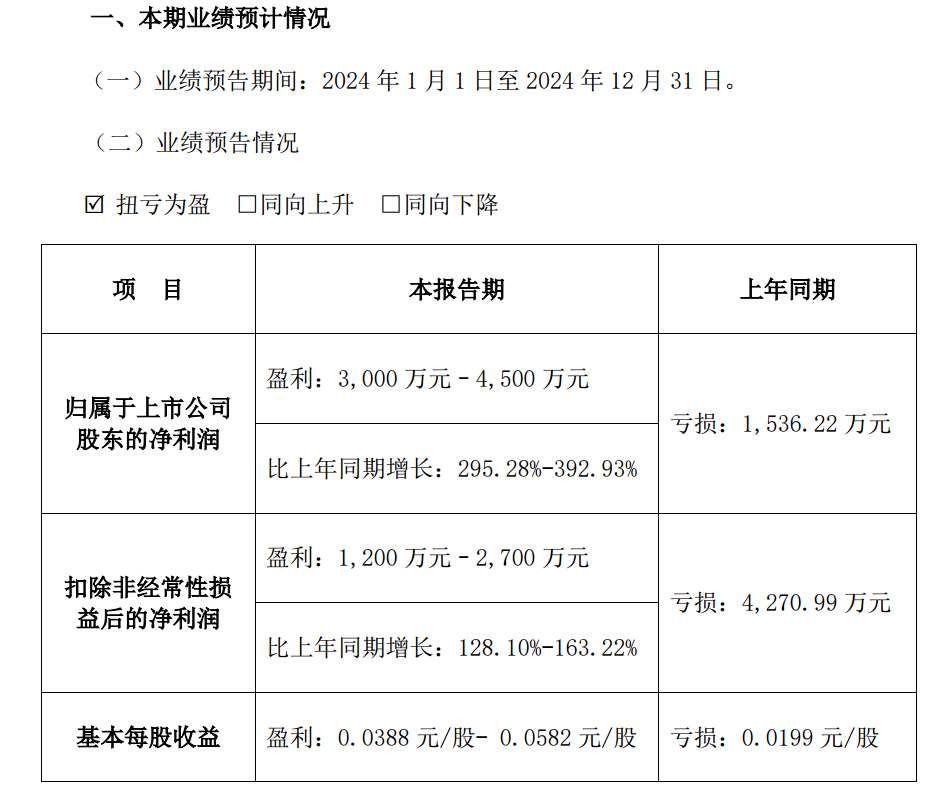

政策红利驱动:受益于“双碳”政策及冰雪经济热潮,2024年净利润预计达3000万-4500万元,并推出股权激励计划绑定核心团队。

技术储备:掌握风冷、液冷、蒸发冷等多元化温控技术,覆盖工业制冷至氢能领域。

4、风口机遇与挑战并存(2025年至今)

新增长点爆发:

氢能突破:2025年3月,燃料电池短堆交付验证,氢能压缩机获中海油海上平台订单;

可控核聚变概念:受聚变能项目招标加速影响,3月28日股价涨停,资金博弈加剧。

市场争议:

业绩压力:2024年净利润目标(4600万元)接近实际能力上限,需警惕转型投入对利润的侵蚀;

竞争风险:氢能赛道面临亿华通等巨头挤压,传统制冷业务受格力、海尔跨界冲击。

三、核心业务:从制冰到氢能,能否撑起第二曲线?

传统主业:冰雪与制冷的“基本盘”

行业地位:国内最大的制冰设备供应商,产品覆盖冬奥场馆、冷链物流等领域,2024年前三季度营收13.13亿元,净利润3358万元。

新增量:数据中心制冷业务崛起,为阿里、中国移动提供高能效离心压缩机,氨制冷技术替代氟利昂系统,契合“双碳”政策。

新兴布局:氢能的“野心”与挑战

进展:燃料电池技术取得突破,但商业化仍需时间;氢能压缩机业务尚处早期,营收贡献有限。

风险:氢能赛道竞争激烈,亿华通、潍柴动力等巨头环伺,技术迭代与成本控制是关键。

注:图片来自于雪人股份2024年度业绩预告

四、股权激励:管理层“画饼”还是真冲锋?

3月11日,公司向387名高管及核心员工授予3500万份股票期权(行权价7.53元/份),考核目标为2025年净利润4600万元(触发值4400万元)。关键看点:

目标合理性:2024年前三季度净利润3358万元,若四季度保持同等水平,全年或达4500万,接近考核目标下限,管理层需“跳一跳”才能达标。

激励效果:若行权成功,核心团队与股东利益绑定,但需警惕业绩“踩线达标”后动力不足的问题。

五、风险提示:资金面波动与战略转型的不确定性

主力资金“变脸”风险:2025年1月曾现单日主力大额净流出,股价一度跌至5.94元,市场情绪易受资金短期行为扰动。

氢能与数据中心的“变现”难题:新业务投入大、周期长,若技术落地不及预期,可能拖累整体业绩。

行业竞争加剧:冰雪设备市场增速放缓,传统业务面临格力、海尔等巨头的跨界冲击。

六、未来展望:2025年的关键战役

2025年对雪人股份而言是“验证之年”:

业绩能否兑现?净利润4600万的目标若达成,股价或进一步打开空间;若失守,市场信心恐受挫。

氢能业务里程碑:燃料电池整堆验证结果、海外订单落地情况将成为股价催化剂。

资金博弈:主力与游资的角力可能加剧股价波动,短线投资者需紧盯资金流向。

雪人股份站在“冰雪政策红利+氢能概念”的风口上,但能否从“题材股”蜕变为“成长股”,取决于技术转化与业绩落地的能力。对于投资者而言,短期可博弈政策与资金驱动的波段机会,但中长期需紧盯氢能业务进展与净利润目标的达成情况。风口虽好,但别被“吹得太高”。

本文作者可以追加内容哦 !