过去一周,注定会是全球生物医药行业发展历程中一个无法被忽视的节点。

“距离产品出港最后时限已过去5天(提示时间4月9日00:00)”

进口医械产品代理商李楠的手机倒数计时软件弹出这样一条消息。

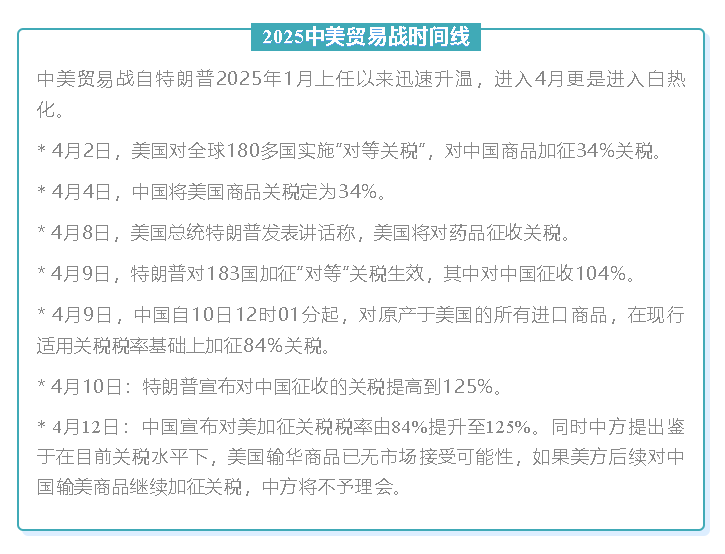

自从4月2号特朗普宣布对中国加征关税,中国在4月4号开启反制之后,过去的240个小时里,进口医械产品代理商李楠真真切切地体验了也一把“掰着手指头过日子”是什么感觉。

“12个小时的时差让我过得没日没夜。”“生怕错过客户的邮件,耽误了出货,现在时间就是金钱!”

李楠告诉E药经理人,“根据中国海关总署的要求,4月10日中国对原产于美国的所有进口商品加征84%关税正式生效。若货物在4月10日12时01分前启运,并在5月13日前申报进口,可申请豁免。”

所以李楠必须让这批产品在北京时间4月10号12点前启运,换算时差也就是美东时间4月10号零点,也就是说驶离美国港口的时间最晚就是4月9号。

有了“deadline”,倒推时间节点,李楠觉得自己的心跳都伴随着时钟的滴答声。“从清明节就开始每天的邮件、电话催出货。”他已经不想再回忆了。

好在货轮终于在4月9号驶出美国的港口了,李楠下一步该担心的是,5月13号之前这批货能不能顺利到达中国宁波港,进行申报进口。

“距离货轮到宁波港还有26天。”李楠的电脑屏幕上,新的倒数计时已经开始了。

李楠只是这场特朗普挑起的关税战火中,被牵连的个体的缩影。

战火,几乎烧到了整个医药领域。

虽然说过去几年,中美在医药领域的博弈早已暗流涌动,但这一次,不再是几家药企谈判桌上的筹码,也不是某个行业内的攻守擂台赛,而是直接砸向整个产业链的重锤。

对于身处其中的医药人来说,这是一场关乎生计、研发、甚至生死的风暴。

诸多行业参与者的命运开始悄然改变,一段段真实而又充满波折的“对抗关税”的故事正在医药行业各个角落中上演。

第12小时:迅速拉起的关税大战群

尚在清明小长假里的小杨,发现自己被博导拉进了一个名为“关税大战”的群。

滴滴——弹出一条群消息。

“@所有人 关税影响,进口试剂货期出现不确定性,大家检查一下要用的试剂余量,在群里接龙统一申购,截至今天下午3点30。”

这让原本只是在实验室里专心培养细胞的博士在读医学生小杨觉得天塌了:“早知道我之前就省着点用了。”

但囤货也不是办法,小杨发愁,因为这东西用起来很快。

更要命的是本来就捉襟见肘的科研经费,这下更要见底了。身为00后的她,将自己的微信名改成了:小羊(关税受害者版)。

她不知道,这个名字要用多久。

至少如今240个小时过去了,这场风暴,还在席卷行业。

第24小时:重估成本,实验遭叫停

上海张江的细胞培养研发实验室里,从事细胞与基因治疗药物研发的李默盯着电脑屏幕上的邮件,手指无意识地敲着桌面。邮件来自美国:“受关税政策影响,即日起暂停所有新试剂采购,正在进行的实验需重新评估成本。”

他是这家初创公司的资深科学家,过去三年,团队一直依赖从美国进口的高纯度酶和特殊培养基,但现在,这些关键试剂的价格一夜之间暴涨30%。

美国是IVD上游核心原料的最大生产国,尤其是生物活性原料(酶、抗原抗体)和高端标记物领域占据绝对优势。“我们刚做完动物实验,数据很好,正准备推进到临床前研究。”李默苦笑,“现在直接叫停,说‘等政策明朗’。”

公司隔壁实验室的王博士情况更糟。他的团队正在做基因编辑项目,使用的CRISPR试剂盒全部来自美国某生物科技公司。关税政策后,供应商发来通知:“预计美国客户交货时间延长4-6周。”

“6周?”王博士猛地站起来,“细胞培养的周期是固定的,等不了这么久啊!”

只是他的实验室里没人说话,只有超低温冰箱的嗡嗡声。

第48小时:关税后的第一个工作日:报价疯涨

关税大战激战正酣。

进口品牌试剂代理商周潇,本想趁着清明节后第一个工作日,再去“抢”点现货。只是当他打开两大供应商的官网后发现,清一色的“今天闭网维护”。

他试着联系其他进口厂牌,“虽然价格还没变,但仅当日有效。”周潇说道,现在能抢到现货就不容易了,那些期货产品已经暂停报价了。”周潇一个头两个大,他手里正有一批三月底下单的产品,再不发货,可能就得终止订单了。

周潇的供应商,某美国医械品牌市场部工作的刘杰,则陷入了“开会开会再开会、研究研究再研究”的循环里。他已经明确收到了总部的通知,要涨价。

有人欢喜有人愁。

代理国产试剂的玉龙,却并不太担心,他直言“国产品牌终于有希望不发愁销路了。”

不过玉龙心里也明白,国产替代只能有点及面,还是任重道远,如果是高校科研研究上的替代还是比较好实现的,但是进入生产应用的产品,被替代还是没那么快的。

第72小时:降价?换供应商?

愈演愈烈。

特朗普将原加征关税的34%提升至84%,累计对华加征总税率升至104%。中国同日宣布对美国商品加征50%反制关税,累计税率达84%。

苏州的一家中小型医疗器械供应商的工厂里,老陈盯着海关通知单,手有点抖。

“美国客户刚砍了80%的订单,说如果关税太高,要换供应商。” 他揉了揉太阳穴,“仓库里还堆着300万的货,怎么办?”

这家公司主要生产一次性医用导管,90%出口美国。过去十年,他们靠着性价比拿下了不少订单,但现在,如果出口美国要加关税,直接抹平了利润。

销售经理提议:“要不要降价?”

“降个屁!” 老陈猛地拍桌,“原材料也在涨,再降就是亏本卖!”

不远处,有员工三三两两地站着,小声议论:“会不会裁员?” 只是谁都没回答,无奈地叹了口气。

与此同时,美国东海岸的实验室里,研究员杰弗瑞正为即将开展的一项重要实验做着最后的准备。然而,他收到了实验室采购部门的通知,他们订购的一批来自中国的关键实验试剂和耗材价格将大幅上涨:采购成本竟然提高了近50%。

这些试剂和耗材是实验顺利进行不可或缺的基础,可如今价格的突然飙升让实验室的预算面临巨大压力。他赶忙去找实验室负责人商量对策。

“这美国进口关税一加,我们的实验成本直线上升。不仅是这些中国产的耗材,就连从德国进口的一些高端实验仪器,因为美国对欧盟也加征了关税,价格也跟着涨了不少。经费有限,我们得想办法削减其他方面的开支,才能保证这个实验继续下去。”实验室负责人也同样无奈。

第96小时:客户像潮水般褪去

特朗普“疯”了。

4月8日,美国总统特朗普发表讲话称,美国将对药品征收关税,不到一周前,他才刚刚宣布关税调整药品可以豁免。

在浙江台州,全球最大的抗生素原料产地,一家原料药企的销售总监老刘正在和他的美国客户打心理战。

“美国客户要求我们分担一半关税。” 销售总监老刘冷笑,“告诉他们,要么接受涨价10%,要么我们转供印度。”老刘的公司,抗生素出口额的35%都销往美国市场,但他并不打算妥协。

“拿维生素说吧,美国自己已经没有维生素生产能力了。中国占美国维生素进口总量的78%。”老刘说,“不少印度药企正等着捡漏。”

他听说,已经有美国制药公司的高管飞往印度寻找新的供应商,以防中国断供了。

美国对中国医械加征关税不是新事,只是4月10日最新的关税政策正式实施后,美国客户的订单就像潮水一样褪去。

“我们原本计划今年扩大生产规模,增加设备和员工,现在这些计划都不得不搁置。为了维持企业的运转,我们只能想尽办法降低成本,压缩开支。”广州的一家医疗器械耗材供应商负责人张峰这样说。

第120小时:开不完的紧急会议

出口难。

北京的某国内头部药企的会议室里烟雾缭绕,高管们的脸色比烟灰缸还难看。

“美国市场占我们海外营收的40%,关税一加,利润直接砍掉一半。”CFO眉头紧锁,“要么涨价,要么放弃。”

CEO沉默几秒,看向视频画面里的海外业务负责人:“客户能接受涨价吗?”

“难,美国本土药企巴不得我们退出,他们正等着接手市场。”海外业务负责人面色铁青。

这家公司的主打产品凭借价格优势在美国市场占据一席之地。但特朗普的关税政策让成本骤增,原本的优势荡然无存。

“先稳住现有订单,同时加速向东南亚市场扩张。” CEO最终拍板,“不能再把鸡蛋放一个篮子里。”

国内药企在为出海发愁,跨国药企的产品进口也好不到哪去。

一家美资医械企业的视频会议也陷入僵局。

“我们的进口设备,核磁共振仪的到岸价涨了20%。”于见是这家外资械企在上海的打工人之一,在向他的领导汇报这一情况时,他尽量让语气平静,“医院采购部门已经在问,是否考虑国产替代。”

视频的那端,于见的直线汇报领导问到:“国产设备现在什么水平?”

“技术上还有差距,但价格只有我们的60%。”

视频电话那头沉默了良久。

第144小时:时间就是金钱

自从4月4日中国宣布对所有美国进口商品加征34%关税,与特朗普的关税对等开始算,过去一周多,进口医械产品代理商李楠说的最多的一句话就是:时间就是金钱。他必须要在4月10日前,完成一批产品从美国的港口离开。

根据中国海关总署的规定,4月10日12时01分,中美贸易战就迎来了历史性节点:中国对原产于美国的所有进口商品加征84%关税正式生效。

好在天无绝人之路,“在途货物”成了李楠的救命稻草。

他和同事们详读了海关总署发布的细则:“若货物在4月10日12时01分前启运,并在5月13日前申报进口,可申请豁免。”装载着新采购产品的货轮,4月9日已经启航了,预计5月10日可以报关。

第240小时:风暴仍未结束

关税战后一周,市场仍在消化冲击。

从海关总署的统计数据来看,2024年我国全年医药产品,出口额增加5.9%至1079.6亿美元;进口额略减2%至914.1亿美元。

进口地区的占比,美国、德国、爱尔兰占比前三。从进口产品分类来看,医院诊断与治疗类产品、西药制剂、生化药、原料药、一次性耗材为前五大类进口产品,分别占比30.7%、25.0%、20.6%、11.8%、4.4%,五类产品合计占比92.5%。

在这场贸易争端中,全球医药产业链被卷入这场贸易争端的漩涡之中,各种连锁反应如多米诺骨牌一般接连发生。但完全切断贸易往来却并不现实。“可能之后要找贸易路线设计师了。”李默直言。

正如那句名言所说:“危机,是危险也是机遇。”或许,当这场风暴过后,全球医药产业链将迎来一次全新的重构和升级。

国内的药企开始寻求加速向东南亚、一带一路国家开拓市场,不要把鸡蛋放在美国市场这一个篮子里;在华的跨国公司或许要把in China for China提到更高的战略层级;医疗器械和耗材的供应商想要抓住这个国产替代的风口;原料药企开始考虑加快技术创新和产业升级的步伐,提高产品质量和附加值,让自己的产品在海外更具有不可替代性……

这场贸易战的赢家,将属于那些快速做出调整并更快适应这场变革的人。

(应受访者要求,文中人物均为化名)

本文作者可以追加内容哦 !