$华领医药-B(HK|02552)$

流量时代,连创新药物研发也似乎沾上了网红味。

药企扎堆叠加减重适应证的加持,在信息轰炸之下,GLP-1甚至在公众端都成了有所耳闻的“网红”靶点,但任何靶点对于新药研发的价值,并不会以广泛认知为增量条件的。

事实上每一个新药研发靶点从被发现到成功药研,再到被验证临床价值、商业价值,原本就是一个漫长而严谨的循证过程。

在前不久成都举行的第二届中国糖尿病和代谢性疾病药物器械创新研发大会上,亚洲糖尿病学会副主席杨文英所做的“葡萄糖激酶作为降糖药物靶点的研发体会与展望”报告中提及,GK靶点发现到研药成功就经历了60年的时间。

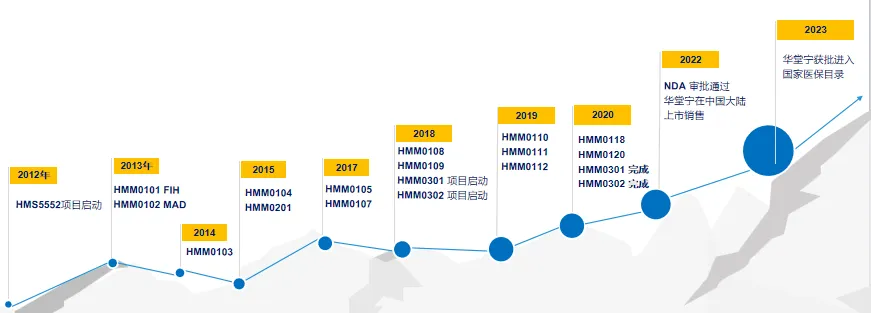

自1963年科学家在人体肝脏中发现葡萄糖激酶(以下简称“GK”),到2022年9月多格列艾汀成为全球首个获批上市的葡萄糖激酶剂(以下简称“GKA”),其中的故事远不止一波三折。

实际上,在2000年前后罗氏、辉瑞等药企大厂就与众多生物技术公司展开对GKA的研发,但大都折戟沉沙,最终是在中国创新药公司华领医药的坚持不懈下,成功造就全球首创新药多格列艾汀。

图源:杨文英《葡萄糖激酶(GK)作为降糖药物靶点——研发体会与展望》2024.4

华领医药的成功是中国创新药最为典型的励志故事,但对于资本市场投资者和公众端而言,GK靶点和多格列艾汀(国内商品名:华堂宁),仅仅是FIC创新药的故事似乎有些单薄。

GK靶点待开发的潜力几何?华堂宁一款药如何撑起港股18A公司华领医药-B(02552.HK)的未来成长?这始终是资本市场投资者追问的问题。

华堂宁的控糖稳糖效力如何?这款仍然“小众”但却为糖尿病患者提供了一种全新治疗方案的药物,又是否会成为糖尿病一线治疗药物?这是医患所关心的问题。

从结果看,这两个问题与华领医药执着于GK这个难啃但必须啃下来的“骨头”,方向是一致的。

只是那些不必要完全填补的信息差,不应该成为隔阂。

无论是靶点研究还是药物研发,最终要能为患者治疗可及性或者尽可能延缓病程进展及改善生命质量,如此创新药企才能存续发展,投资者才能得以回报,政府才能减少相应的财政开支,健康国民的愿景才能最终得以实现。

壹|靶点价值

一靶多点的GK

在GK靶点上,从一开始华领医药就像孤勇者一般前行,即便连大厂也中途戛然而止,名不见经传的华领却笃信能够闯出一片天。

如今多格列艾汀已经成功上市,但这并未带动起GK靶点的更多研发跟进者。难道是因为GK价值含量不够高?

“目前在GKA药物研发上,华领是有很高技术壁垒的,其他企业要跟进GK靶点,要重新开发产品,这个成本会很高很高。”华领医药高级副总裁、首席医学官张怡博士向《多肽链》如此表述。

相比GK靶点,GLP-1跟进者众是因为其成药性好,更容易开发,但反过来说越是难做的事情越有价值去做。

之所以华领医药敢十余年“孤注一掷”地进行GKA研发,除了以血糖浓度依赖性方式调控GK功能,修复人体血糖稳态,从而另辟蹊径地满足T2DM未被满足的治疗需求外,GK本身的多脏器作用表达也意味着它有很大的开发潜力。

按照杨文英教授介绍,GK靶点在胰岛细胞中存在促进胰岛素释放的机制、在肝细胞中有维持葡萄糖稳态的机制、在肠道L细胞有促进GLP-1分泌机制,这三个基本机制构成了GK靶点在血糖稳态中的核心作用。

了解了这个核心作用,就很容易理解多格列艾汀作为GK全激活剂,作用于“肝-胰-肠”等葡萄糖存储与输出器官中的GK靶点,从而增加机体对血糖变化的感知能力,改善T2DM患者受损的GK功能,是一种不同于现有其他降糖药物的全新作用机制。

图源:杨文英《葡萄糖激酶(GK)作为降糖药物靶点——研发体会与展望》2024.4

实际上,“一靶多点”的GK对于肾脏、心脏等器官也都存在一些作用机制。

“多格列艾汀基本上是不通过肾脏代谢的,所以这对于糖尿病合并肾功能不全的患者是非常友好的。”

张怡博士向《多肽链》表示,即便是糖尿病合并尿毒症的患者,在使用多格列艾汀时也无需调整剂量。

国内糖尿病合并肾功能不全的患者比例很高,尤其老年人群体本身肾功能就会有一些影响,而目前在糖尿病用药时全程不需要调整剂量的药物其实是很少的。

由于GK在肠道中有促进GLP-1内源分泌的机制,而GLP-1对于心脏等多器官都有保护作用,因此如果联合外源性用药去升高机体GLP-1,以强化这方面作用同样是有开发潜力的。

此外,多格列艾汀在前期的动物实验中,发现了给小鼠用药后认知功能会有改善,张怡博士表示未来华领医药可能会在GK靶点在症治疗潜力上“也去挖掘一下”。

虽然如今多格列艾汀已经完成了上市,但华领医药对于GK靶点研究和GKA更多适应证的开发仍在继续。

“外界认为我们只有一个产品,但其实这个产品仍有很多潜力方向可以挖掘。比如将血糖稳态技术拓展到免疫中枢神经,这又是一个广阔的市场领域”,张怡博士说。

贰|临床价值

“治愈”是终极目标

眼下高血糖肥胖症已经成为全球糖尿病用药市场关注度最高的焦点之一,越来越多的国内外药企在糖尿病用药适应证的拓展上,加速向此迈进。

“未来也许我们会考虑这个方向,但眼下我们肯定还是聚焦在医保覆盖和国家关注的用药领域,持续开发原创新药的临床价值”,对于多格列艾汀的适应症拓展,张怡博士表示华领医药有着明确的价值选择。

自华领医药诞生之初,立志开发能够覆盖更多人群慢性疾病、老年疾病的原创新药就是刻在公司基因里的第一要务。

而多格列艾汀最初的研发目标就是“修复传感,重塑稳态,实现糖尿病缓解”,作为全球首创新药上市之后仍需要在广泛应用场景之下,验证更多的药物临床价值。

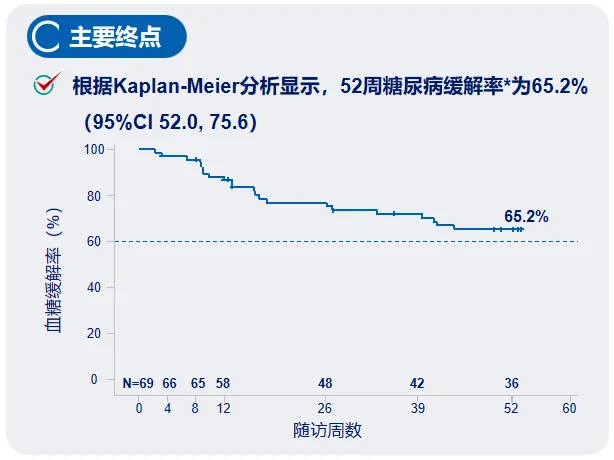

在此前临床试验阶段,通过SEED和DREAM研究结果显示:

经过多格列艾汀46周治疗,实现TIR(time in range,是指人体血糖水平保持在目标范围内的时间,是衡量血糖稳态的重要临床指标)从60%增加到>80%或以上;停药52周观察期间TIR保持稳定,第52周TIR仍维持达标状态>70%。

针对中国糖尿病特征,华领医药拿到了多格列艾汀高效降低餐后血糖的漂亮数据:

针对初发未治疗患者,单药治疗降低餐后血糖达到 2.83mmol/L;针对二甲双胍单药治疗疗效不佳的患者,联合治疗降低餐后血糖达到 5.45mmol/L;停用多格列艾汀52周后,糖尿病缓解率为65.2%。

图源:杨文英《葡萄糖激酶(GK)作为降糖药物靶点——研发体会与展望》2024.4

当然,临床试验只是从医疗人员的角度评价药物的疗效,解决的是药物达到上市标准的问题。

上市后实际治疗问题,仍然需要华领医药在真实世界环境下获得多格列艾汀的使用价值及潜在获益或风险的临床证据。

不仅如此,在张怡博士看来随着人类寿命越来越长以及环境与疾病谱的改变,人们对于创新药物临床价值的要求也会越来越高。

“过去糖尿病患者认为每天吃药把血糖控制好就行了,但现在患者开始希望降糖药也能像降压药、降脂药一样,出现一周用一次,甚至半年用药一次。”

针对新的临床价值要求,华领医药也启动了二代GKA产品在美国的1期临床研究,二代产品的研发方向就是如何在人体内形成长效缓释,并激发肠道GLP-1的提升。

这仍然还只是个过程,因为作为药企,研发药物的终极目标就是治愈疾病,或者至少尽可能显著提升患者的生命质量。

张怡博士认为GKA治疗靶点的临床价值就在于它不仅对于糖尿病并发症有显著的控制作用,从GK在维持人体血糖稳态过程中发挥的核心作用看,“它是有潜力可以往前推移的”。

在药理机制上,GKA是从“源头”上系统性“修复传感、重塑稳态”,这也意味着有望 “延缓并发症或治愈”糖尿病是有可能的。

这是多格列艾汀最为突出的“亮点”,张怡希望通过华领医药的研究开发,能够让患者在用药半年后停用药血糖依然能够控制好,如此证明糖尿病是有望可以被人类征服的。

叁|商业价值

口碑决定产品放量

有临床价值,未必就代表能够创造良好的商业价值。创新药的商业化结果,则是资本市场投资人对于上市药企的另一个敏感点。

根据华领医药发布的2023年公司年报:报告期内华堂宁(多格列艾汀商品名)售出约25.1万盒,产生销售收入约7660万元人民币,同比增长335%。

这一销售数据显然还处于爬坡阶段,远没有达到放量的程度。

不过华堂宁商业化的强力合作伙伴拜耳中国信心满满,已向华领医药合计支付了不可撤销的里程碑付款15亿元人民币。

2023年12月13日,在国家医保局公布的新版医保目录中,全球首创降糖新药华堂宁(多格列艾汀片)赫然在列,正式准入医保,2024年1月1日起效。

图源:杨文英《葡萄糖激酶(GK)作为降糖药物靶点——研发体会与展望》2024.4

自2022年9月获国家药监局批准用于单独用药上市,华堂宁仅用不到15个月时间就“闯关”医保目录,这对于其后期的市场放量至关重要。

值得关注的是,华堂宁的医保支付标准为每片人民币5.39元,按批准每日两次服药,相当于10.78元/天,这也是迄今为止医保支付标准口服抗糖尿病药物中最为有利的价格。

在年报公告中,华领医药也表示已与其制造合作伙伴达成扩大多格列艾汀片产能建设的共识,以确保拜耳中国于2024年推动的销售大幅增加带来的预期需求。

但在张怡博士看来纳入医保后华堂宁在医院端销售的进一步放量,对于华领医药而言仍存有很大的挑战。

与在国外已经上市多年,且在中国也有临床研究,医生已经有所了解的进口药不同,作为全球首创、中国首发的具有全新作用机制的口服降糖药华堂宁,虽然已很快速度进入医保,但真正让医患接受,可能还需一个比较长的过程。

“其实我并不担心华堂宁销售放量的问题,因为还是对产品有很强的信心。只是在相对很短的时间内,我们还有很多工作没来得及做。比如,对于基层医生的学术教育工作。”

张怡博士向《多肽链》表示,过去药企产品商业化做得不到位的点就是只注重关键医疗机构的大医生,往往会忽略做基层医生的宣教。

华堂宁纳入医保后,华领医药也做了一些同步加强不同层级医生的新靶点学术宣教,比如华堂宁纳入药学专家共识和临床应用专家指导意见,以便让更多的基层医生知道药物该怎么用,从而使华堂宁更快更广地覆盖医院端。

图源:来自华领医药

与此同时,各个地方政府也相继出台了一些政策,促进了纳入医保的创新药更顺利进入医院采购清单中。比如上海市去年推出的“28条”,北京今年推出的“32条”,其他地方政府也会相继出台类似政策倾斜。

说到底,创新药进入市场销售工作做得再好,最终还是要靠产品疗效及医患群体的口碑效应,这是药企必须要经得住的考验。

“从目前我们所得到自费药阶段的用药反馈来看,华堂宁的市场口碑越来越好,进入新版医保目录后,华堂宁在经济和疗效上为患者带来更多切实用药可及性也将会更丰富展现”,张怡博士对此充满信心。

完

本文仅代表作者的个人观点,不构成任何投资建议。文中涉及数据信源来自市场公开信息或作者认为权威可信的第三方机构;本文海报设计为《多肽链》原创设计制作。

本文作者可以追加内容哦 !