1、十二年前,当创业板指跌破600点时,新浪博客上的一些“财经大V”仍然维持看空的观点,主要理由是说创业板估值太贵了。几年后,人们纷纷意识到,当时的点位成为了历史大底。本ID对于那轮牛市起点的记忆就始于此,也正是因为这样,我从来不认为那轮牛市是从2014年中开启的,而应该是从2012年底开始的为期30个月的牛市。

2、为何对牛市的区间划分会有这么大的差异,其实很简单,这源于对底部认识的差异,而这种差异导致的结果就是我能不能多赚“一年半”的钱。可见,识别底部对于这种历史级别的大行情有多重要。

3、识别底部,要分清周期。越是长周期的历史大底,确定性越强,周期越小确定性越弱。小周期服从大周期,如果大周期的底部成立,小周期的阶段性底部就叫倒车接人;如果大周期底部不成立,抄底就是越抄越低。有个粗略地研判大周期底部区域的办法:计算一下每轮牛熊周期底部之间的收益率是多少、相隔多长时间,计算一下年化的复合收益率,它本质上反映的是长期在A股市场投资,能获得什么样的年化回报;然后从前一轮牛熊周期的底部拉一条年复合收益率曲线,K线跌到这条曲线的位置就有可能是下一轮行情的底部区域。(注意:这种办法对市场整体有效,对大部分个股通常无效)

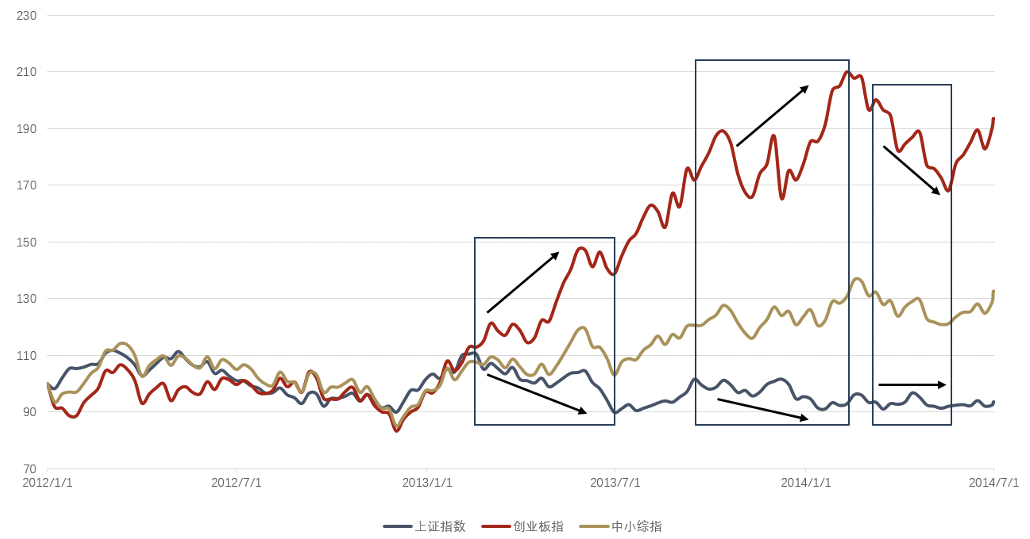

4、识别底部,“指数”重要,也不重要。说指数重要,是因为它在某种意义上反映了市场整体的情况,以此判断市场走向可能是所有人都会考虑的,于是在市场的自我实现功能作用下,后续走势可能顺应了某些人的想法。说它不重要,其实就是因为现在个股多了,个股间的运行周期不一样,存在很大的分化,所以当年的指数之间表现差异很大。

(数据来源:wind,时间区间:2012.1.1-2024.7.1,注:统一标准后的上证指数、创业板指数、中小综指的走势反映了当年的分化情况。指数与指数之间的差异就如此之大,个股与指数间的差异会更大,仅靠指数底部来判断,可能会吃亏)

5、识别底部,只有模糊的正确,精确的点位大多靠运气。整数关口的判断历来是股票市场热衷讨论的一个话题,更有甚者竟然能预测到小数点后两位。其实底部应该作为一个区域去理解它,寻找精确的低点是没有办法做到的,当然预测的多了总有一次能碰上,但是纠结这个对投资布局没有什么意义。

6、识别底部,讲究的是理解市场行为的过程,核心是时间。之所以能形成底部,也就是要满足两个条件,一是未来股价会更高,二是当前股价在买卖双方的换手中达到一种稳态。想要上涨,一定是买方的力量逐渐占据上风,但大家总是想给买方的力量做估计,去找这种力量可以加强的理由,而不去直观地思考买方的力量到底强不强或者看一两根K线就判断强弱。不管是“政策底”、“市场底”还是“估值底”,一定是通过研判一段连续时间序列变化后得出结论。所谓日久见人心,K线画图在长期做不了假,政策不一定能在短期就起效,静态的估值用多了就是刻舟求剑,所以要看的是一个变化过程,相信时间的力量。

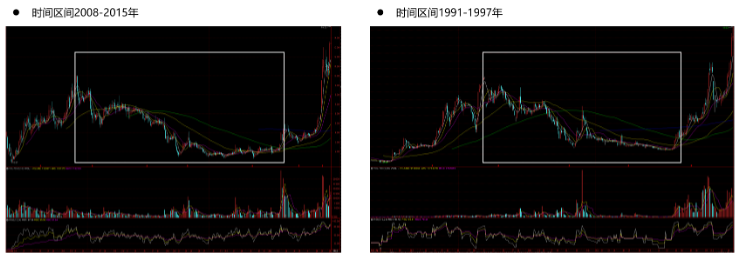

7、识别底部,历史上的经典结构作为参考会事半功倍。找牛股,看它的底部长什么样,底部期间发生了什么事,然后找现在的相似,这招成功率挺高。

(数据来源:wind,两只不同的个股、不同的行业、不同的历史背景,但是走势却惊人的相似。这仅仅是一个案例,类似的情况比比皆是,这不是巧合,里面包含着很多市场规律)

8、识别底部,某些偏方会有妙用,但也都是有概率的。比如指数月K线的RSI值跌到20以下,哪次没有反弹?更多的“偏方”,大家可能从各种渠道都了解过一些,这里就不再列举,选点实用的就行。

9、识别底部,成交量的累积非常关键。所谓量变引起质变,成交量是Beta的伴随指标,如果说在上涨过程中“惜售”这很正常,但如果一个底部交易也仍然不活跃,说明它距离真正的上涨还需要经历更多。不需要去分析所谓的主力、庄家,这些概念需要与时俱进,说到底就是“势”,而这个“势”大多时候是要靠“量”来堆的。

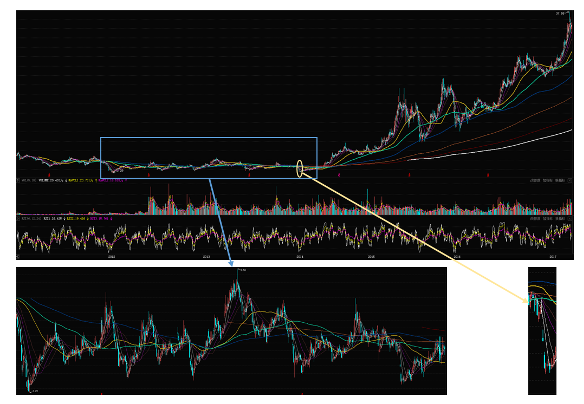

10、识别底部,有一双“慧眼”还远远不够,更重要的是一颗坚忍的“心”。老股民说“反弹不是底,是底不反弹”,可见底部通常很乏味,熬过来不容易,甚至底部还会有非常惨烈的杀跌。

(数据来源:wind,注:这是当年的一只十倍大牛股,现在很明显能找到他的底部区域,然而在当时,底部的振幅就有一倍空间,持续时间有两年半,在这样的波动下还能否坚持?更令人纠结的是,黄色圆圈圈出来的位置可以当作起涨之前的最低点,这个最低点是在连续跌了两个跌停板后形成的,如果是你还会坚守吗?如果坚守了,是回本就卖,还是赚30%、100%、500%?如果对历史底部理解够深刻,那么可能会吃到更多肉。)

相关产品:

A+H股创新药

#高盛:看到了区域资金转向中国市场的迹象# #沪指收复3300点,A股处在什么阶段?#

本文作者可以追加内容哦 !