【2023中国文化数字化创新指数(CDI)研究报告】 报告出品方:中国人民大学&界面

——从方法上,文化大模型帮助文化机构在多个应用场景高效完成各种工作,包括数字人对话、基于NLP的知识问答和搜索、多模态知识图谱生成、AIGC文生图自动标注、画作鉴真、长视频拆条自动处理等;从用途上,以老电影修复为例,用人工智能技术,使用基于生成式的人像修复模块,在保持人像真实特征的前提下,可以进行高清五官重建。对低分辨率、多次压缩损伤以及拍摄环境(如暗场景和拍摄过程抖动)等造成的模糊、失焦、噪声、马赛克等画质损伤。

——将中华民族积淀了五千多年的文化资源,转化为具有文化内涵的数据,成为文化大模型训练数据,不仅可以补齐当下大模型训练数据短缺的短板,而且可以作为依据解释人工智能为人类带来何种实际益处的难题,并能够大幅提升文化机构的效率和效能。

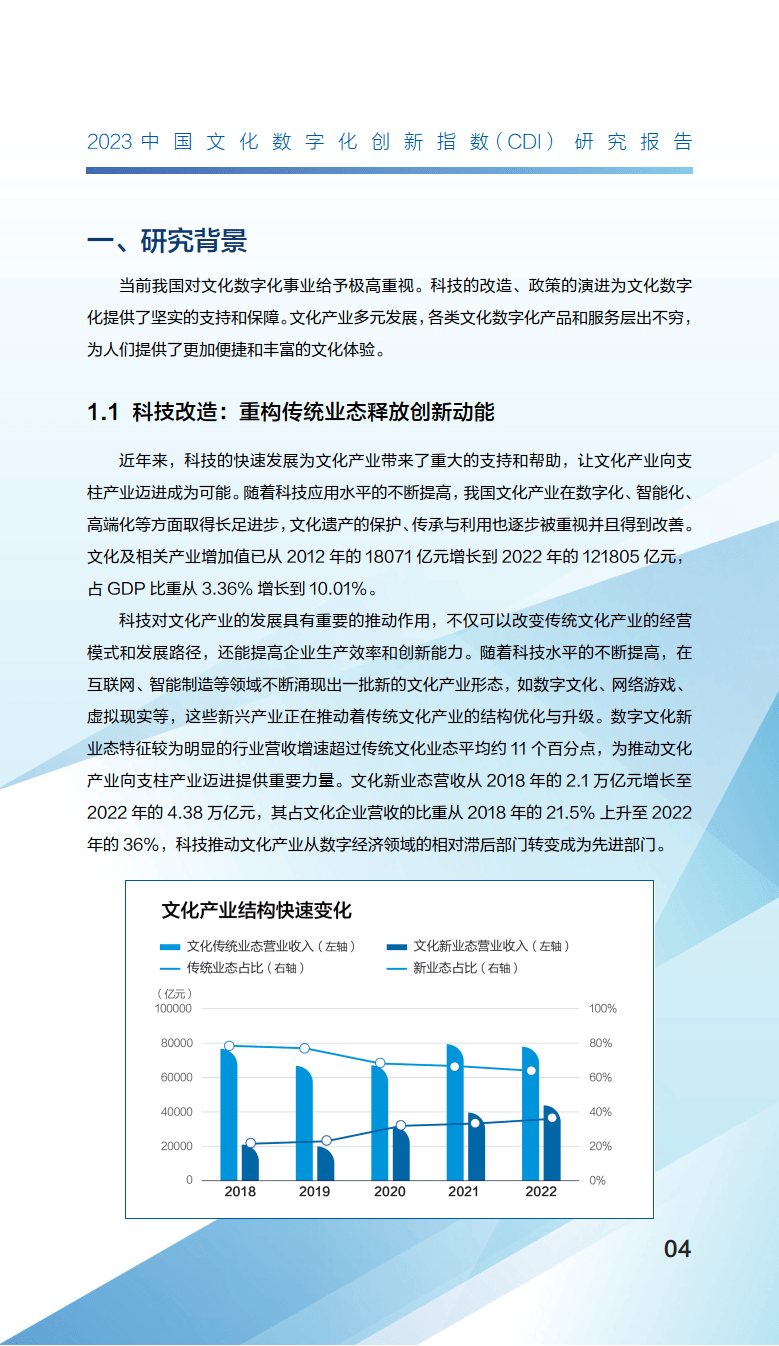

| 场景拓展:科技矩阵打造文化场景聚合

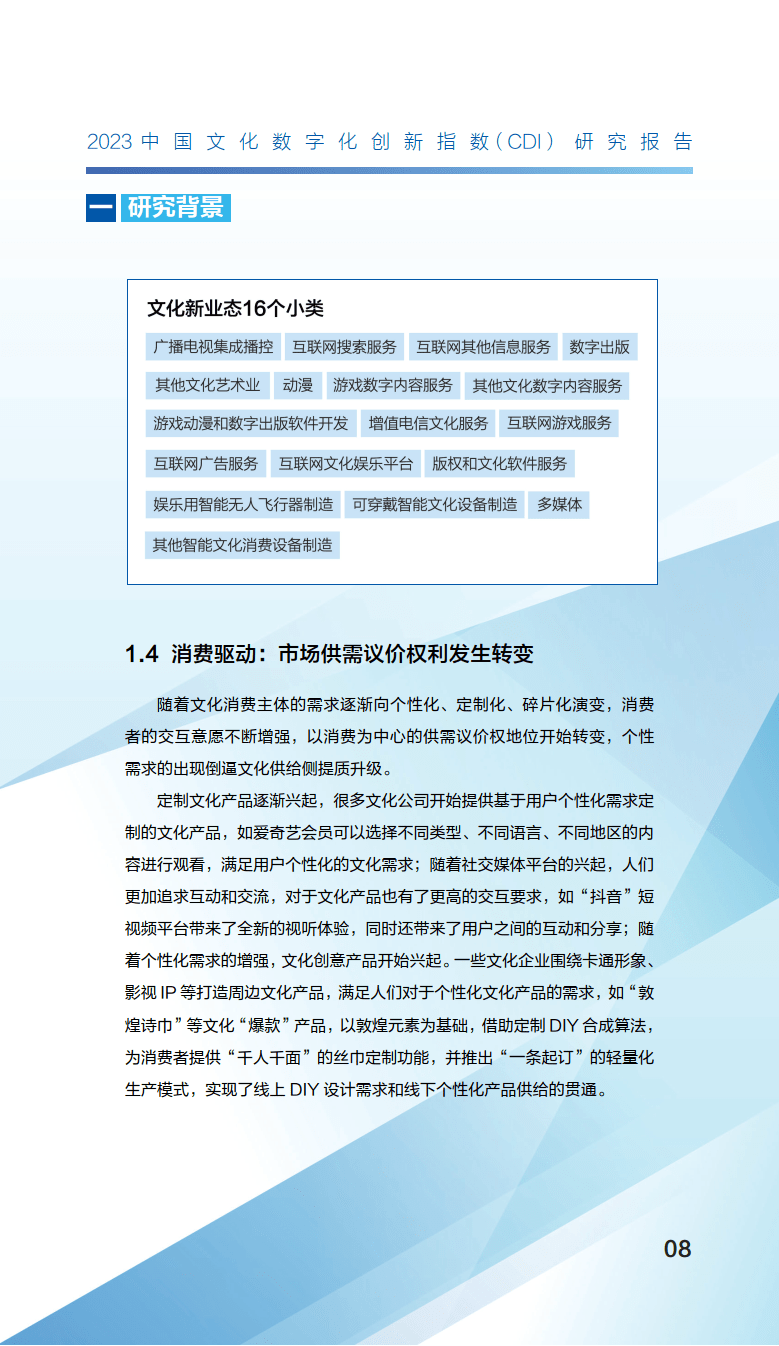

文化从“系统内循环”向“社会大循环”迈进,要求文化产业进一步显现外溢效应,赋能实体经济。新业态特征呈现多样化延伸至与文化大类相关的媒体、出版、动漫、娱乐、体育、电信、广告营销及消费等为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动的集合当中,包括广播电视集成播控,互联网搜索服务,互联网其他信息服务,数字出版,其他文化艺术业,动漫、游戏数字内容服务,互联网游戏服务,多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发,增值电信文化服务,其他文化数字内容服务,互联网广告服务,互联网文化娱乐平台,版权和文化软件服务,娱乐用智能无人飞行器制造,可穿戴智能文化设备制造,其他智能文化消费设备制造等16个行业小类。

场景聚合化实现增量发展。当前,人工智能、XR、5G、大数据、AIoT等数字技术已逐渐矩阵化与聚合化,加速了文化科技融合场景的更新,有效实现了场景的增量扩张。一是5G与云计算链接海量云上文化资源;二是XR、新型智能硬件等提升文化表现力;三是人工智能与LBS应用促进文化场景的智能交互;四是大数据与算法让文化知识图谱化;五是AIoT使文化场景更具感知力。

| 消费驱动:市场供需议价权利发生转变

随着文化消费主体的需求逐渐向个性化、定制化、碎片化演变,消费者的交互意愿不断增强,以消费为中心的供需议价权地位开始转变,个性需求的出现倒逼文化供给侧提质升级。

定制文化产品逐渐兴起,很多文化公司开始提供基于用户个性化需求定制的文化产品,如爱奇艺会员可以选择不同类型、不同语言、不同地区的内容进行观看,满足用户个性化的文化需求;随着社交媒体平台的兴起,人们更加追求互动和交流,对于文化产品也有了更高的交互要求,如“抖音”短视频平台带来了全新的视听体验,同时还带来了用户之间的互动和分享;随着个性化需求的增强,文化创意产品开始兴起。一些文化企业围绕卡通形象、影视IP等打造周边文化产品,满足人们对于个性化文化产品的需求,如“敦煌诗巾”等文化“爆款”产品,以敦煌元素为基础,借助定制DIY合成算法,为消费者提供“千人千面”的丝巾定制功能,并推出“一条起订”的轻量化生产模式,实现了线上DIY设计需求和线下个性化产品供给的贯通。

| 案例分析:北京全方位引领中国文化数字化发展

在2023中国文化数字化创新指数(CDI)测评结果当中,北京以87.82分高居榜单第一名,其中技术创新活力和产业创新效益分别以89.41分和90.51分超越全部其他省份位居第一,产业创新高出第二名广东8.27分。

在技术创新活力上,全国35452个文化数字化发明专利当中有5135个申请人来自北京,覆盖134个IPC分类号和32个新型产业,权项数大于10的专利比例超过40%,位居全国第一名;在专利价值上,InnojoyDPI价值大于70的被认为是具备高质量的专利,占比超过18%,位居全国第一,发明专利平均授权期限为2.6年;三种专利呈现龙头引领的申请效应,如百度、奇虎科技、爱奇艺等大型互联网传媒科技企业专利申请超过150个,文化数字化类上市公司研发费用占总营业收入超过10%,企业注重技术创新和产品研发,为未来的创新和可持续发展打下了坚实的基础。

本文作者可以追加内容哦 !