即时配送丨研究报告

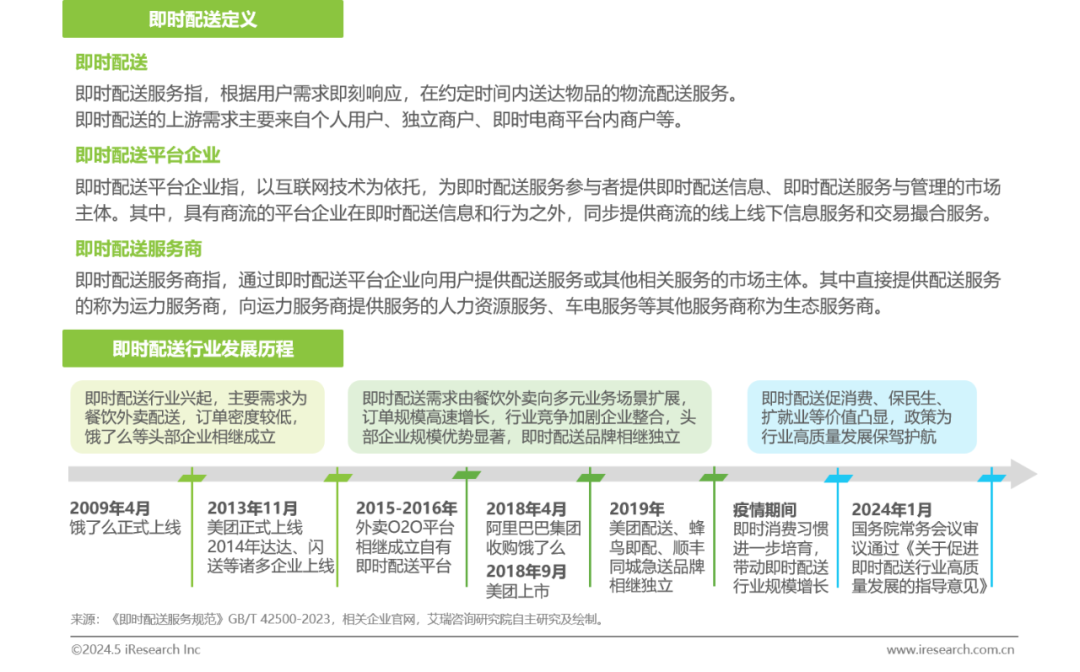

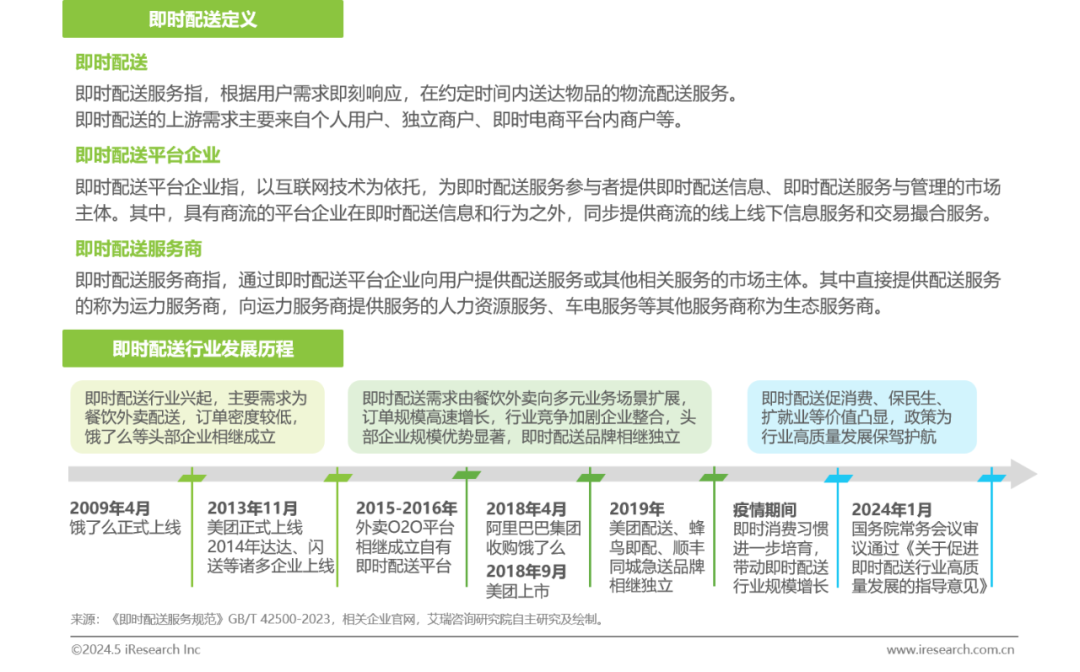

核心摘要: 即时配送行业概念界定 即时配送服务指:根据用户需求即刻响应,在约定时间内送达物品的物流配送服务。

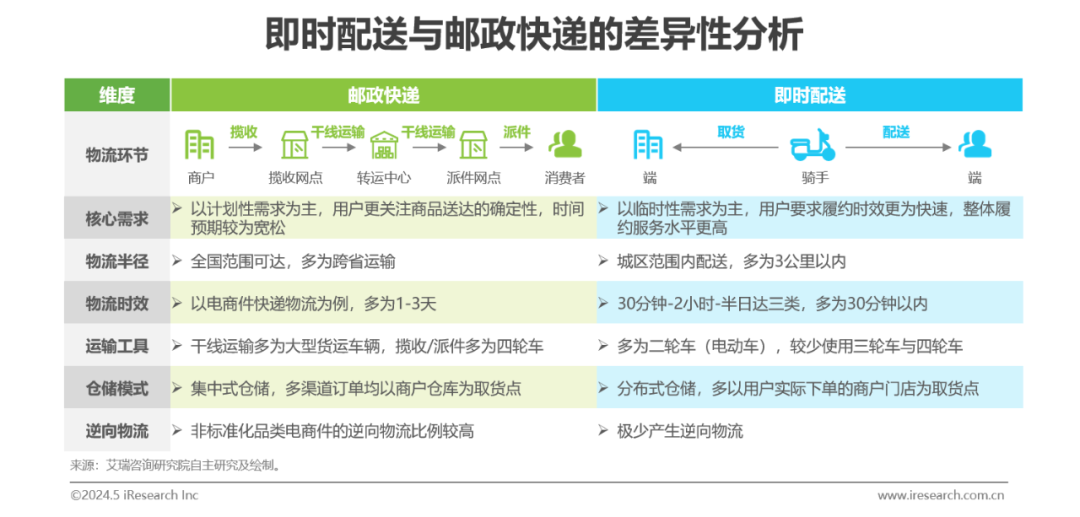

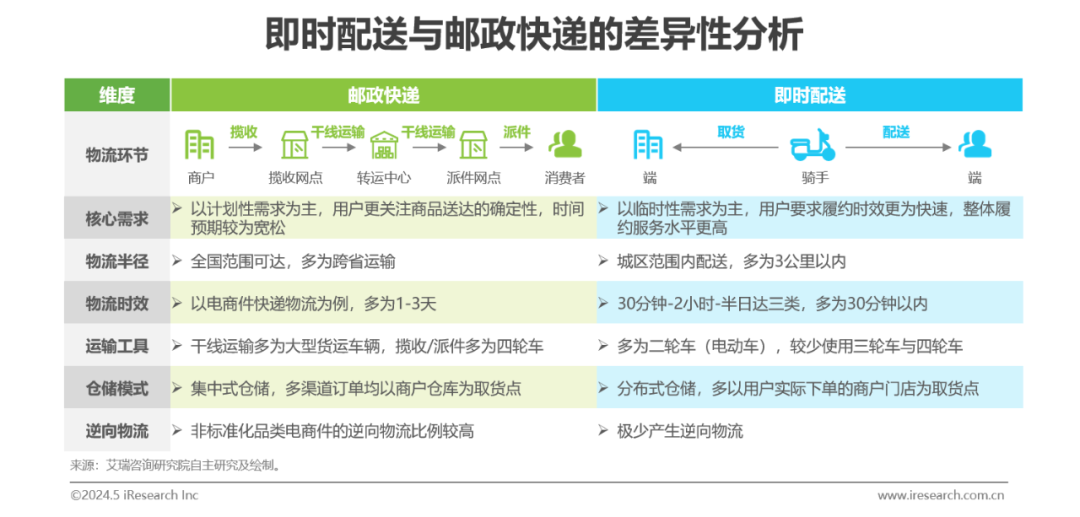

即时配送的业务模式特征为:主要围绕本地即时性需求,不涉及揽收、转运、验视等中间环节,配送半径多集中于3公里以内,具有高时效性,以点对点服务本地小网格消费场景为主,为本地零售业态的重要基础设施。

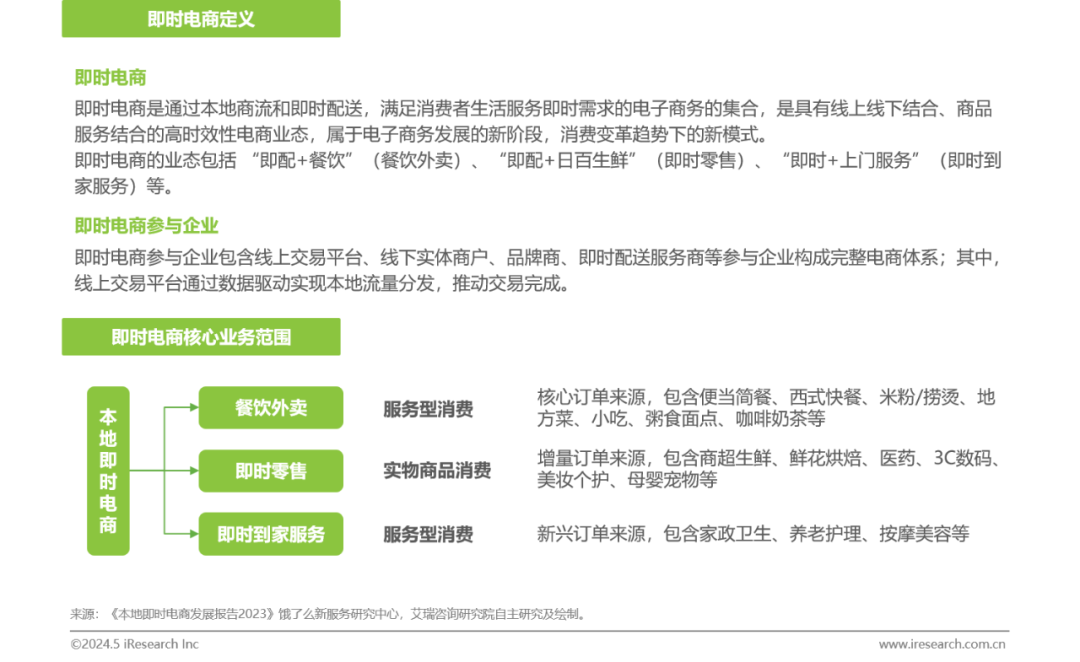

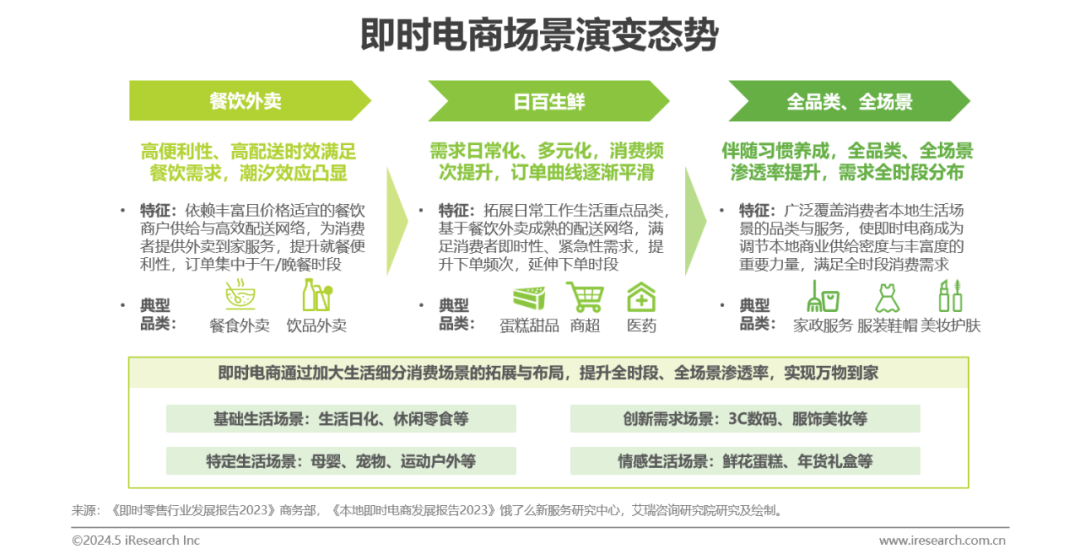

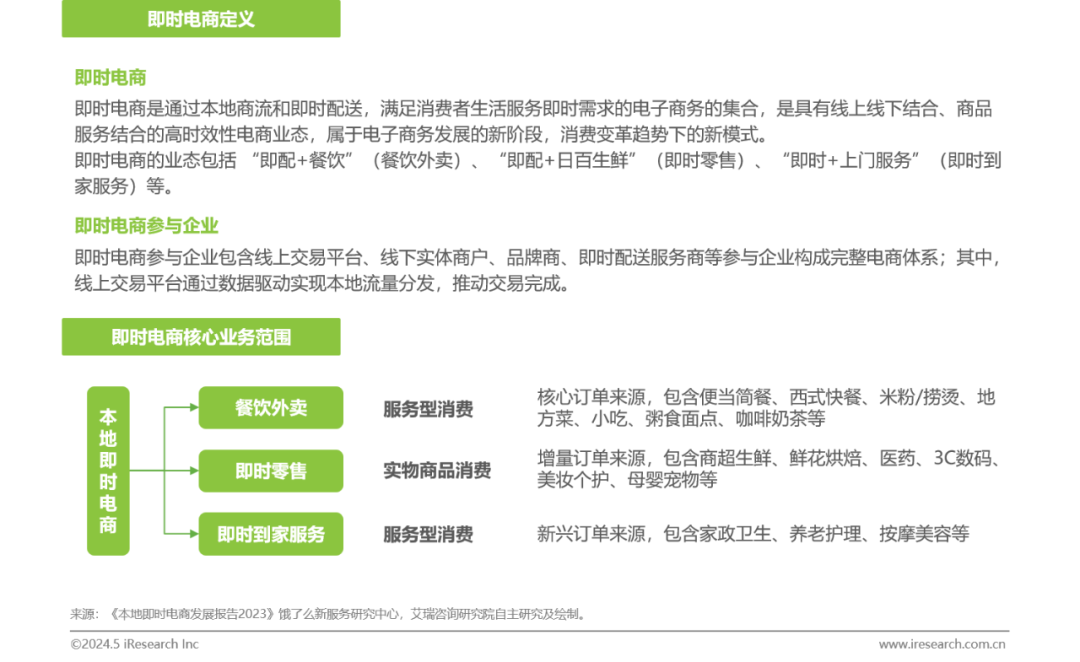

即时配送行业发展背景-即时电商 即时电商以餐饮外卖作为核心品类,同时拓展同城范围内更多元化的消费场景,呈现全时间段、全品类、全场景渗透态势:餐饮外卖构成即时电商基础货盘,以商超、医药、蛋糕甜品作为核心品类的实物商品渗透率近年来快速提升;伴随我国城镇化水平提升、人口密度提升及消费者接受程度提升,即时电商覆盖品类与需求场景有望持续拓展,基于高质量、多元化供给与高渗透、高频次需求培育,即时电商增量市场空间广阔。

即时电商为本地商品零售与生活服务业商户带来新增量:本地流量多极化态势下,即时电商有望助力商户数字化转型,拓展商户订单来源;同时,广泛的本地商户入驻进一步提升即时电商的供给能力,进而打造消费者、商户、即时电商平台企业多方共赢的即时电商行业生态。

即时配送行业发展现状 即时电商为即时配送的主要订单来源,订单量规模及日均订单量稳定性为即时配送平台的核心竞争力:饿了么、美团作为头部餐饮外卖平台拥有千万级日均订单量,旗下蜂鸟即配、美团配送的即时配送服务能力同样位列行业头部;与此同时,其物流能力可以独立承接外部即时电商订单,充分发挥即时配送作为本地物流基础设施的价值。即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能,并基于庞大订单量为运力调度系统提供大量可学习并深度理解的订单数据,持续打磨系统能力。

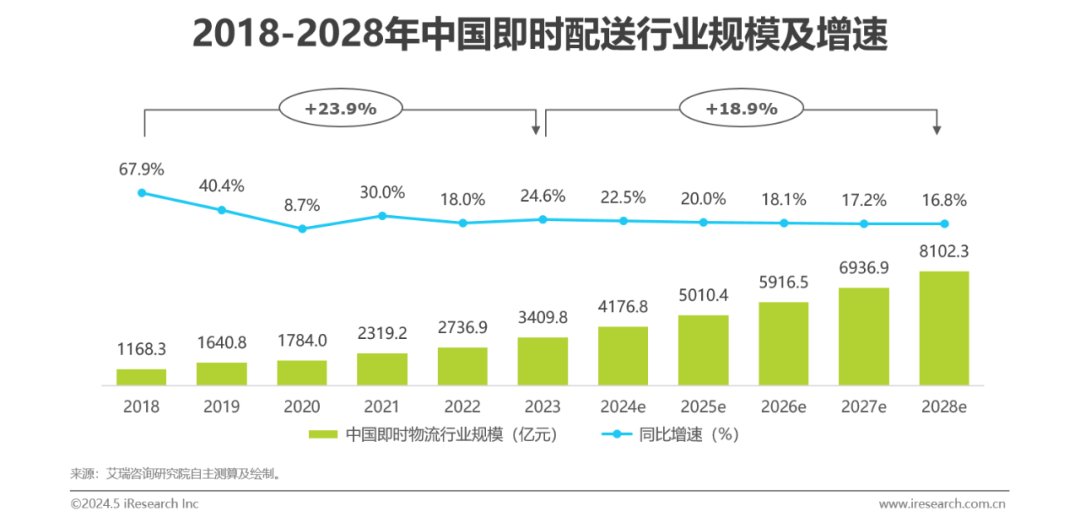

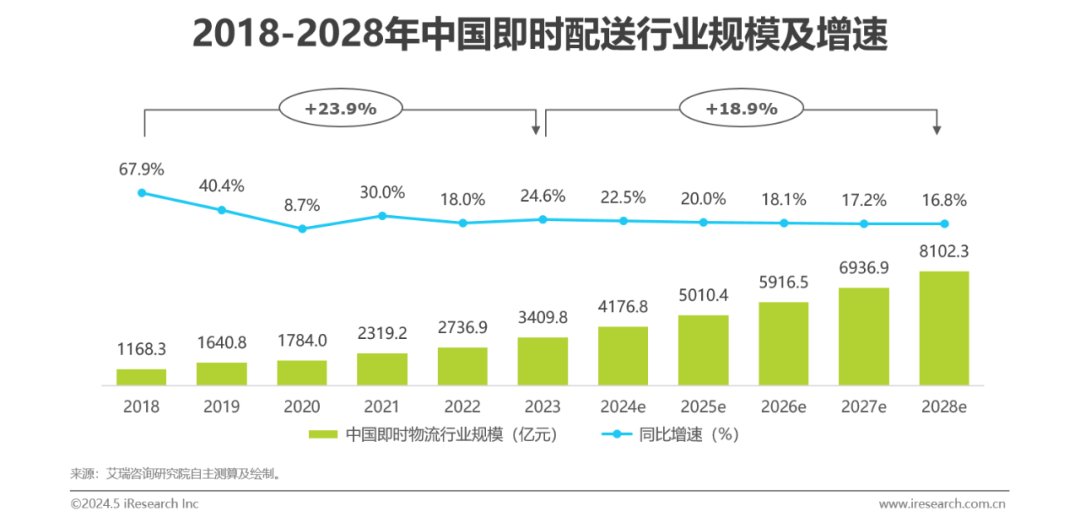

即时配送行业规模超3.4千亿元,有望持续规范、健康、高速发展:伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升,2023年即时配送行业规模约为3410亿元,预计2028年行业规模将超8100亿元。

即时配送行业运力模式探讨 即时配送“就业蓄水池”价值凸显,由即时配送平台依赖智慧运力调度系统紧密链接各行业主体:即时配送行业为社会提供了大量灵活就业岗位,有效拓宽新型就业渠道。即时配送运力组织模式按工作自主性可划分为专送模式与众包模式,两种模式的灵活匹配有助于提高即时配送运力池弹性与灵活性。即时配送平台基于无形的数据、算法、模型,通过“智慧运力调度系统”链接商户、用户、骑手,推动业务正向循环。 数字时代新型生产方式下,合理界定新型劳动关系,促进新型就业形态发展:劳动者与企业之间劳动关系认定为劳动者权益保障的前提。数字时代下,劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。在此背景下,人社部提出“不完全符合确立劳动关系”,基于对劳动关系的合理界定,引导新就业形态劳动者权益保障体系规范、完善。 头部平台企业积极承担社会责任,从“劳动报酬、社会保障、安全生产、职业技能”四方面建设劳动保障行业生态:其中,劳动报酬的按时、足额发放为讨论其余权益要素的前提;社会保障应注重职业伤害,构建多层次社会保障体系;生产安全贯穿生产全流程,应协同各市场主体共同干预;职业技能应注重实用性,为劳动者带来收入增长。

即时配送行业未来展望 即时配送作为本地即时性需求履约交付的基础设施,对本地生活服务的支撑作用愈加显著,其价值体现在保民生、促消费、扩就业三方面,行业的生态建设与规范发展需政府与平台共同推动。伴随AI技术持续发展,AI有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用,提升行业智能化水平。全球视角下,各地区需求背景与行业特征具有较大差异,预计伴随新兴市场数字生活方式持续培育与成熟市场需求场景延伸,行业具有较大增量空间。

即时配送定义及业务模式简述

即时电商定义及业务模式简述

即时配送 vs 邮政快递 即时配送具有高时效性,以点对点服务本地小网格消费场景为主 传统邮政快递与即时配送在物流配送需求与业务模式上均具有本质区别。从上游需求角度,即时配送主要围绕本地即时性需求,要求点对点快速送达,配送半径多集中于3公里以内,物流配送时效多为30分钟-2小时-半日达三类模式,整体物流配送服务要求高于传统邮政快递;从业务模式角度,即时配送不涉及揽收、转运、验视等中间环节,多以本地门店作为分布式仓储点位,大幅提升物流配送效率。即时配送行业作为本地零售业态的重要基础设施,对支撑“15分钟便民生活圈”、提升本地商业供给水平与商品流通效率具有重要社会意义。

即时电商货盘分析 各品类订单量与客单价差异化分布,未来核心增量基于高质量、多元化供给与高渗透、高频次需求培育产生 目前,即时电商以餐饮外卖作为核心品类,同时拓展同城范围内更多元化的消费场景。各品类的即时电商需求特征具有典型差异,餐饮外卖构成即时电商基础货盘,订单量合计占全行业近八成,未来伴随SKU拓展与差异化供给仍具有一定订单量提升空间;以商超、医药、蛋糕甜品作为核心品类的实物商品渗透率近年来快速提升,未来伴随消费习惯的持续培育与供给水平提升,即时电商渠道将成为消费者产生临时性需求时的第一选择;家政服务、电器维修等到家服务具有非标准化特征,供给水平难以量化评价,消费者目前仍倾向通过传统中介渠道进行信息撮合与交易,未来伴随“15分钟便民生活圈”发展有望加强该品类心智建设。

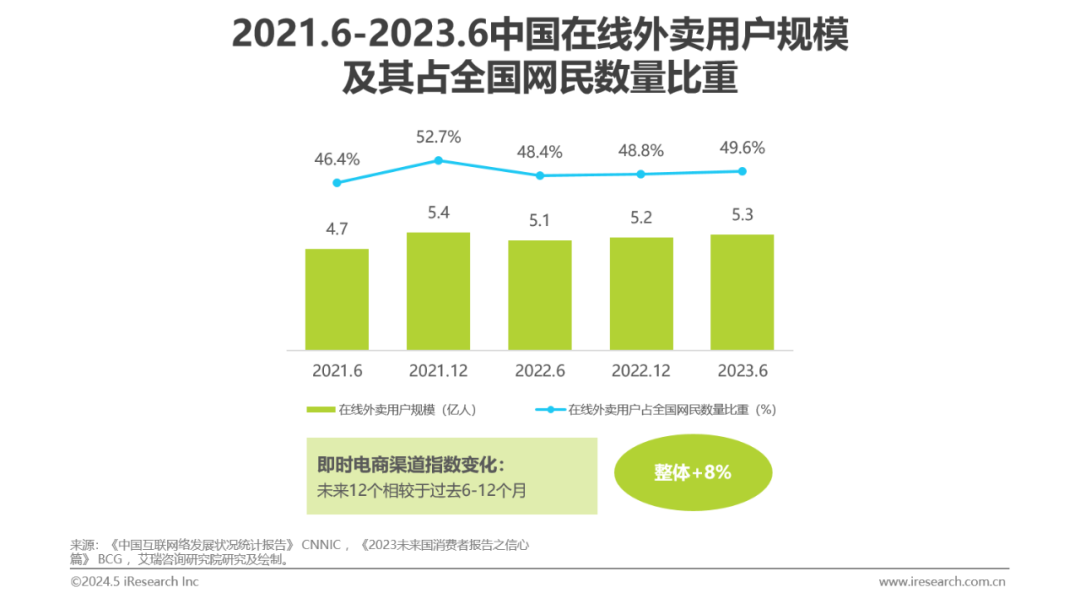

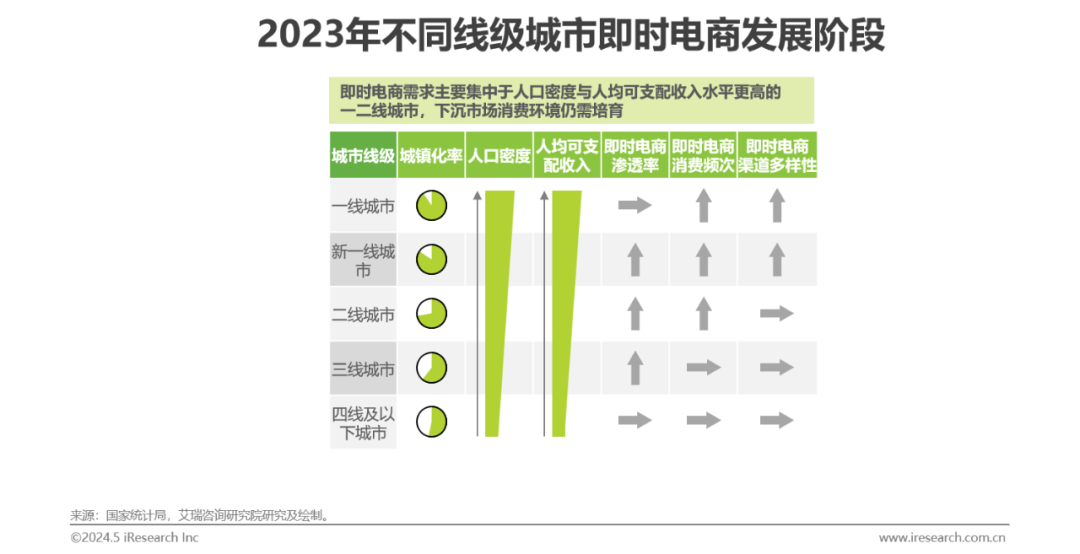

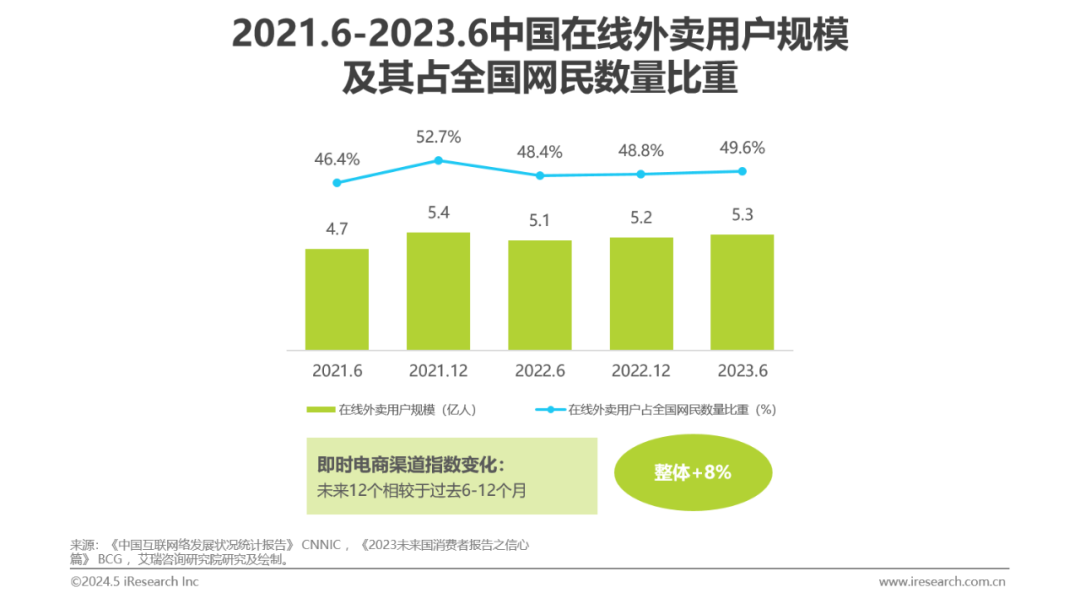

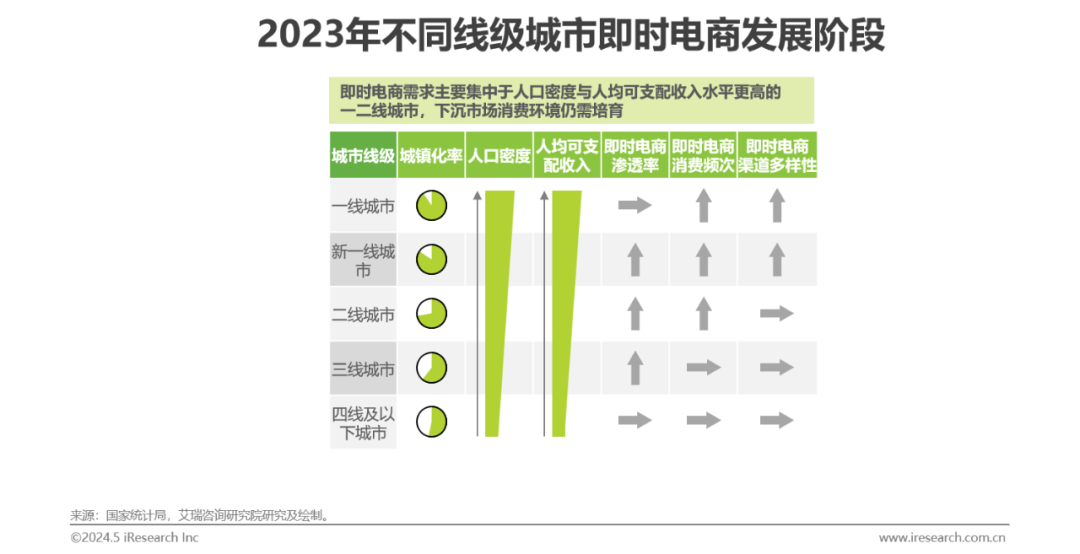

即时电商客群分析 城镇化水平提升、人口密度提升、消费者接受程度提升共同促进即时电商市场空间持续扩大 我国新型城镇化水平持续提升,伴随劳动力转移与回流,部分二三线城市人口密度持续提升,居民多样且未得到充分满足的消费需求有望被逐步激发。2023年,中国城镇化率达66.2%;在线外卖用户规模达5.3亿人,占全国网民数量比重近50%。基于高比例的外卖渗透,消费者即时电商消费习惯逐步养成,有利于即时电商品类拓展与场景拓展;同时,伴随老龄化、低生育率等人口结构变化,即时服务场景有望持续拓展,本地即时电商行业增量市场空间广阔。

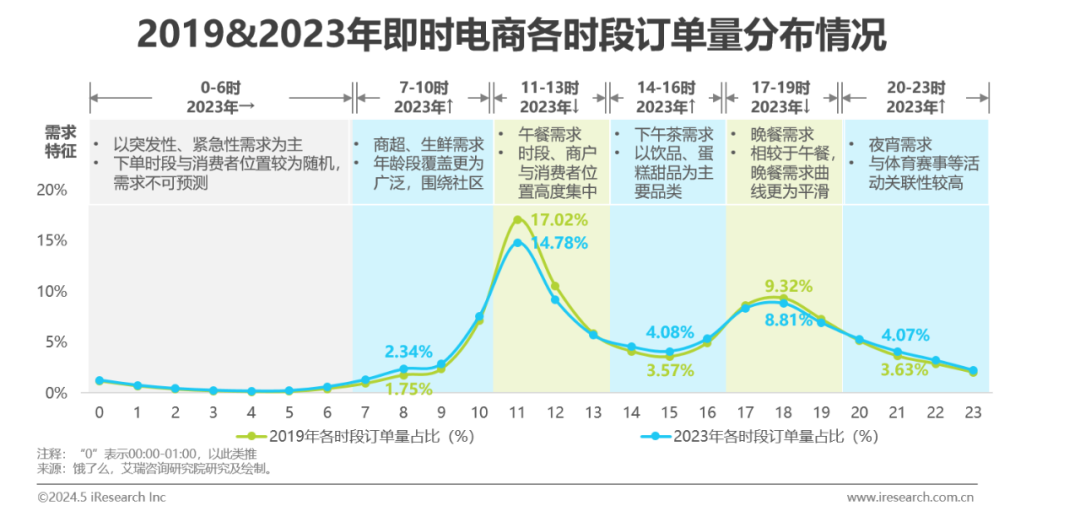

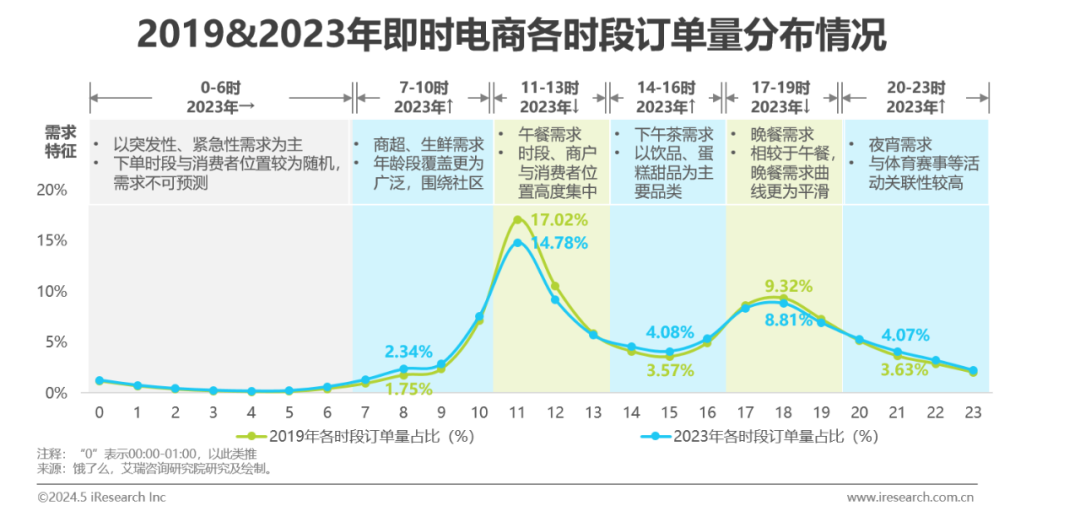

即时电商时空分析(1/4) 即时电商订单潮汐性特征显著,伴随场景拓展订单曲线有望进一步平滑 基于餐饮外卖基础货盘与该品类消费时段高度集中的需求特征,即时电商订单潮汐性特征显著。对比2019年与2023年即时电商各时段订单量分布情况,可见午餐与晚餐作为核心需求场景的地位不可动摇,餐饮外卖已成为居民日常生活的重要组成部分,下单频次有望持续提升;2023年即时电商基于需求挖掘与线上线下业态融合,早间、午间、夜间需求相较2019年均有所提升。未来,伴随需求场景的持续拓展,即时电商整体订单量水平有望进一步提升,订单曲线持续平滑。

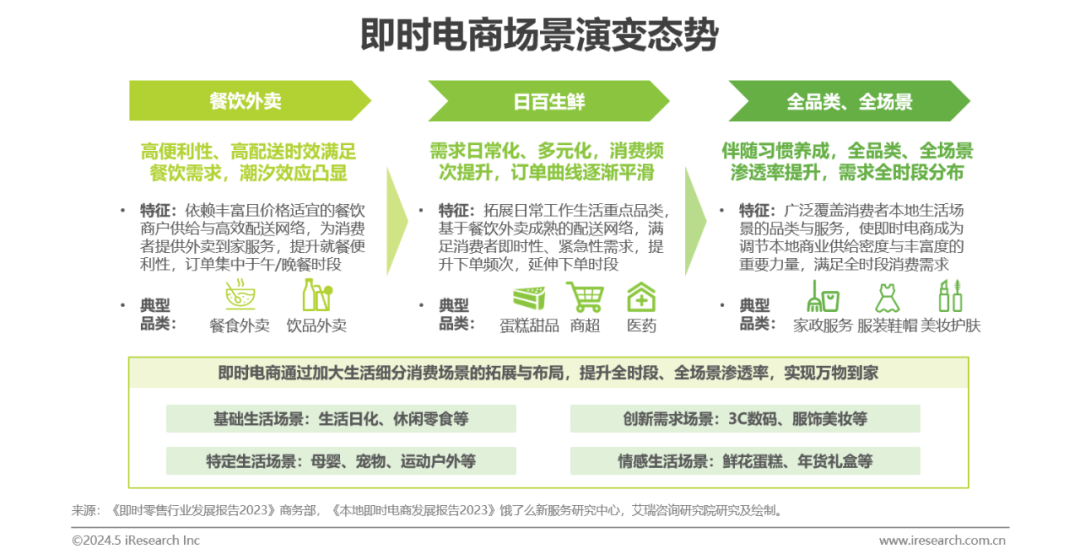

即时电商时空分析(2/4) 即时电商呈现全时间段、全品类、全场景渗透态势 基于消费者生活节奏的加快,即时电商由单一的餐饮外卖场景向日百生鲜多元品类发展;基于消费者心智的持续培育与供给水平的持续提升,即时电商进一步向覆盖日常生活全品类转变。因此,即时电商需求也从碎片化的低频需求,逐渐向餐饮外卖等高频需求与母婴等特定生活场景、鲜花等情感生活场景、3C数码等创新需求场景的低频需求有机结合的全场景需求延伸,遍及消费者生活全时段,即时电商逐渐成为本地零售业态中不可或缺的重要组成部分。

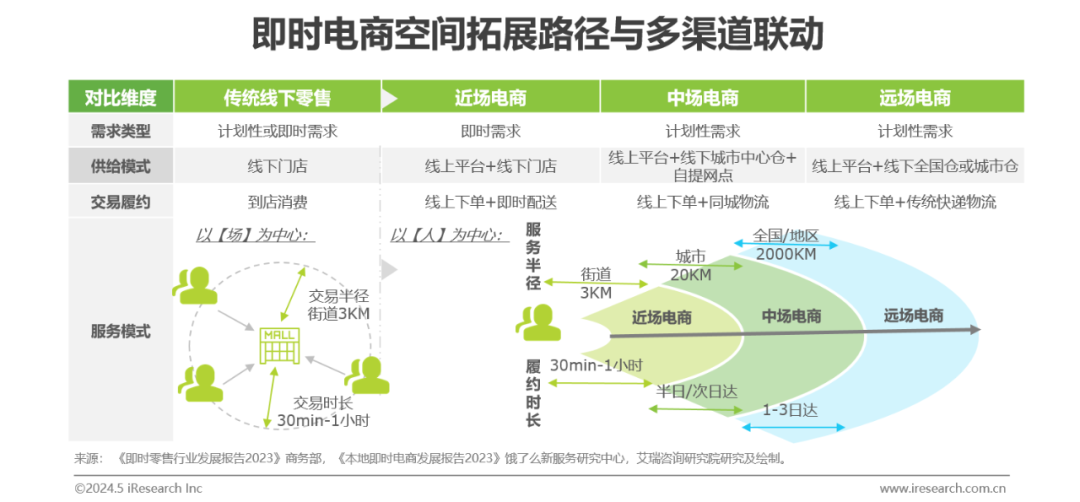

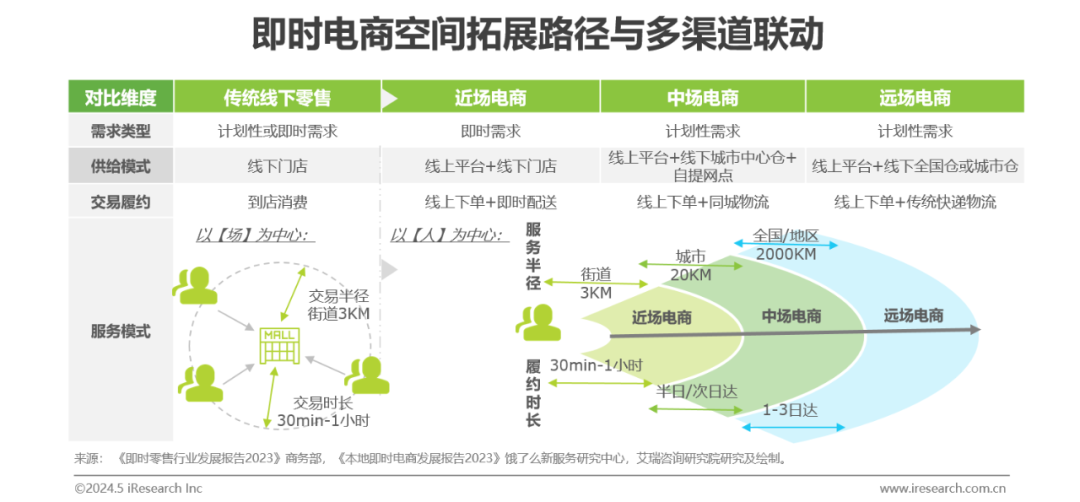

即时电商时空分析(3/4) 即时电商以消费者为中心,基于即时配送高效履约能力,促进本地线下消费需求与远场电商需求向即时电商需求转化 与传统零售以场为中心的零售逻辑不同,由近场、中场和远场电商组成的新型零售模式以人为中心,围绕消费者需求展开“线上交易+线下履约”服务。即时电商行业主要满足近场电商需求,其增量来自本地传统线下零售的线上化与远场电商的近场化。对消费者而言,伴随线上供给丰富度提升,即时电商平台可满足线下大部分日常消费需求,扩大消费半径;同时,伴随即时配送基础设施成熟,即时电商履约能力带来收货时效性的大幅提高,支撑消费者面临服饰、美妆等品类的消费需求时,由计划性的远场电商向临时性的近场电商转化,交易效率与消费者体验均得以大幅提升。

即时电商时空分析(3/4) 即时电商以消费者为中心,基于即时配送高效履约能力,促进本地线下消费需求与远场电商需求向即时电商需求转化 与传统零售以场为中心的零售逻辑不同,由近场、中场和远场电商组成的新型零售模式以人为中心,围绕消费者需求展开“线上交易+线下履约”服务。即时电商行业主要满足近场电商需求,其增量来自本地传统线下零售的线上化与远场电商的近场化。对消费者而言,伴随线上供给丰富度提升,即时电商平台可满足线下大部分日常消费需求,扩大消费半径;同时,伴随即时配送基础设施成熟,即时电商履约能力带来收货时效性的大幅提高,支撑消费者面临服饰、美妆等品类的消费需求时,由计划性的远场电商向临时性的近场电商转化,交易效率与消费者体验均得以大幅提升。

即时电商时空分析(4/4) 即时电商为本地商品零售与生活服务业商户带来新增量 本地流量多极化态势下,本地线下商户竞争加剧,即时电商渠道有望助力商户数字化转型,拓展商户订单来源;同时,广泛的本地商户入驻进一步提升即时电商的供给能力。对消费者而言,即时电商帮助消费者触达更大范围门店,扩充产品选择范围;对商户而言,即时电商打破商户线下门店的销售半径限制,拓宽商户流量入口,将商户多元化供给与消费者个性化需求精准匹配,提升商户经营业绩;对即时电商平台企业而言,伴随商户入驻,平台品类丰富度进一步提升,摆脱产品同质化竞争,进而打造消费者、商户、即时电商平台企业多方共赢的即时电商行业生态。

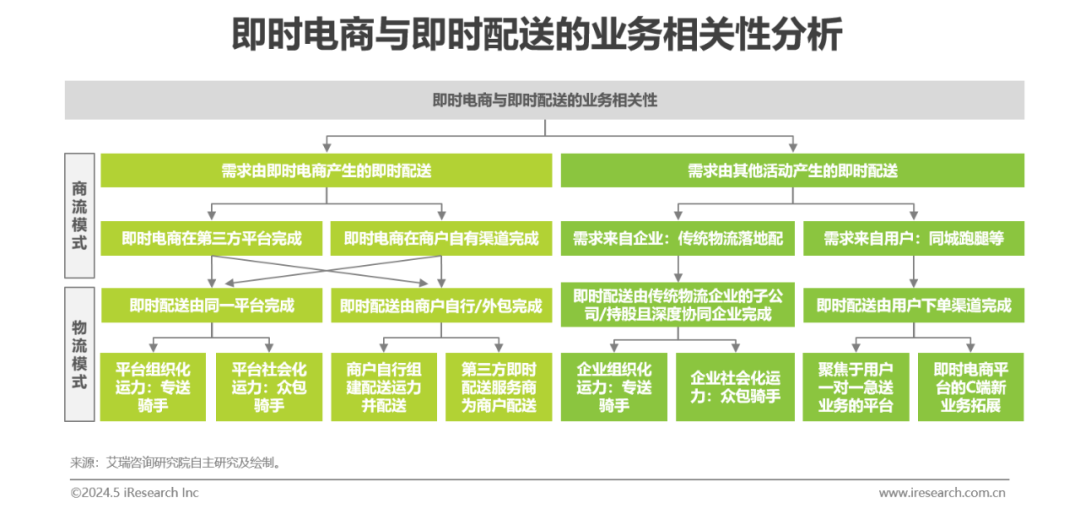

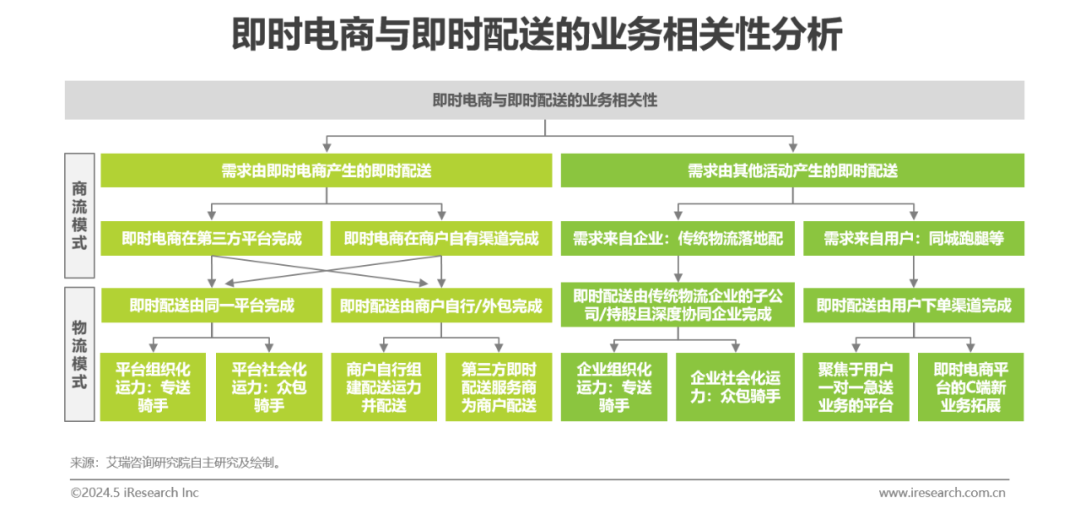

即时配送&即时电商业务相关性分析 即时电商为即时配送的主要订单来源,二者业务高度相关 拆解即时配送上游订单来源有助于分析即时电商与即时配送的业务相关性。即时电商除即时服务相关品类外,均具有即时配送需求;此外,即时配送需求还产生于传统物流落地配、个人跑腿等非即时电商交易场景。其中,平台渠道的本地即时电商订单多由商流平台自有即时配送能力支撑,在平台上实现完整的交易履约链条,以美团与饿了么为典型平台企业,拥有大规模订单量与成熟的物流调度系统;商户自营渠道的本地即时电商订单多借助第三方配送服务商完成,部分商户自配送。即时电商与即时配送之间不同业务模式的交叉组合导致行业业务链路复杂性较高。

即时配送业务链条 即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能

即时配送业务链条 即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能

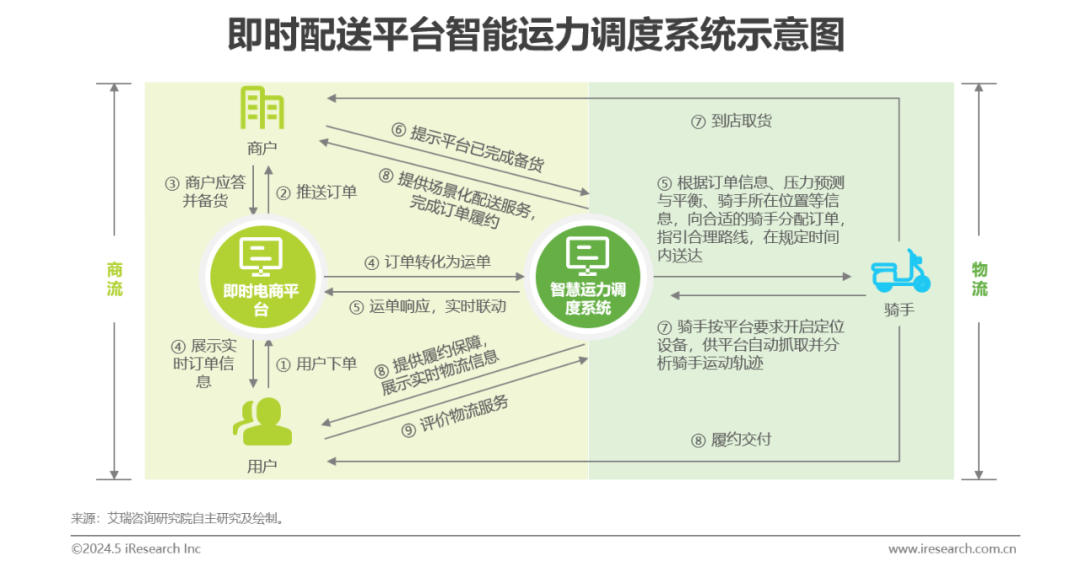

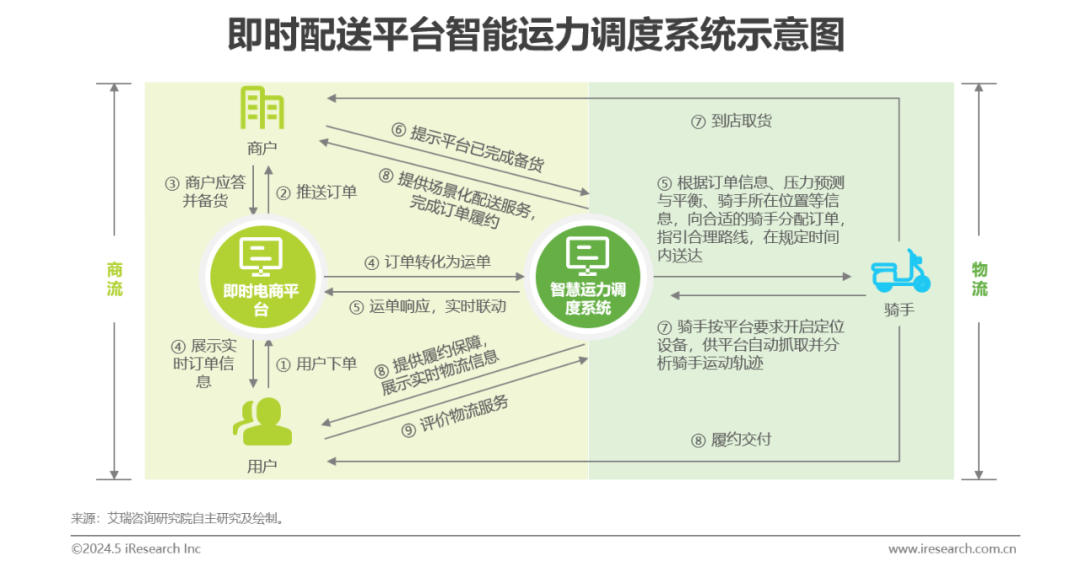

在即时电商平台渠道产生的即时配送活动中,即时配送系统作为本地物流基础设施,承载链接商户、消费者、运力的关键作用,高效完成订单需求履约。不同于传统电商,即时电商需求的履约深度依赖交易渠道的物流能力。因此,自有即时配送系统的即时电商平台经营优势显著,且有望基于庞大订单量为运力调度系统提供大量可学习并深度理解的订单数据,持续打磨系统能力。

即时配送行业参与主体

即时配送行业参与主体

伴随即时电商场景拓展,即时配送上游需求来源更为多元,即时配送服务平台的专业化服务能力要求提升

基于即时电商全场景渗透率提升的发展态势,即时配送作为即时电商履约的重要环节,消费者对其服务能力要求同步提升,商户同样需要专业的即时配送服务提升服务质量。伴随本地多极化流量渠道与商户自营渠道的快速发展,即时配送上游需求来源灵活性、复杂性提升;即时配送服务平台形成“两超多强”竞争格局,其中,即时电商平台的物流能力可以独立承接外部即时电商订单,充分发挥其物流基础设施的作用与价值,推动即时配送行业履约链条标准化,物流服务专业化、消费者体验定制化发展,提升全行业履约水平。

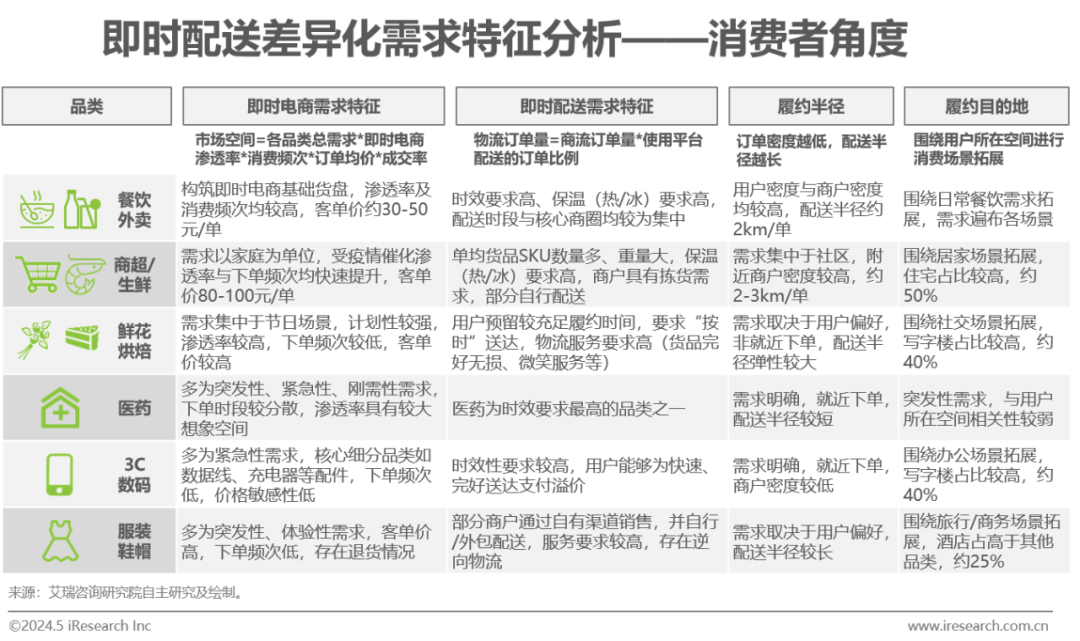

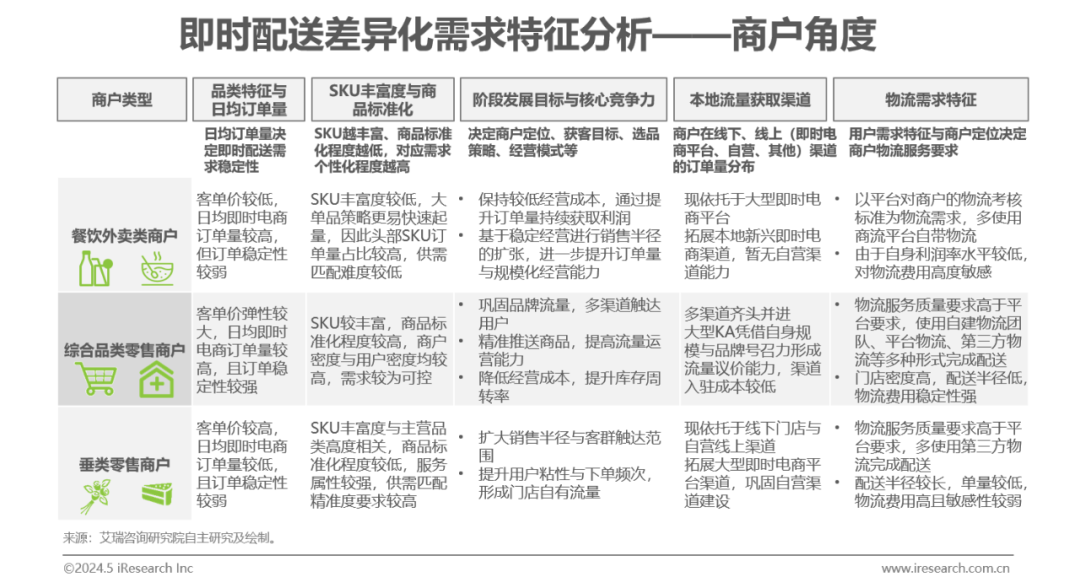

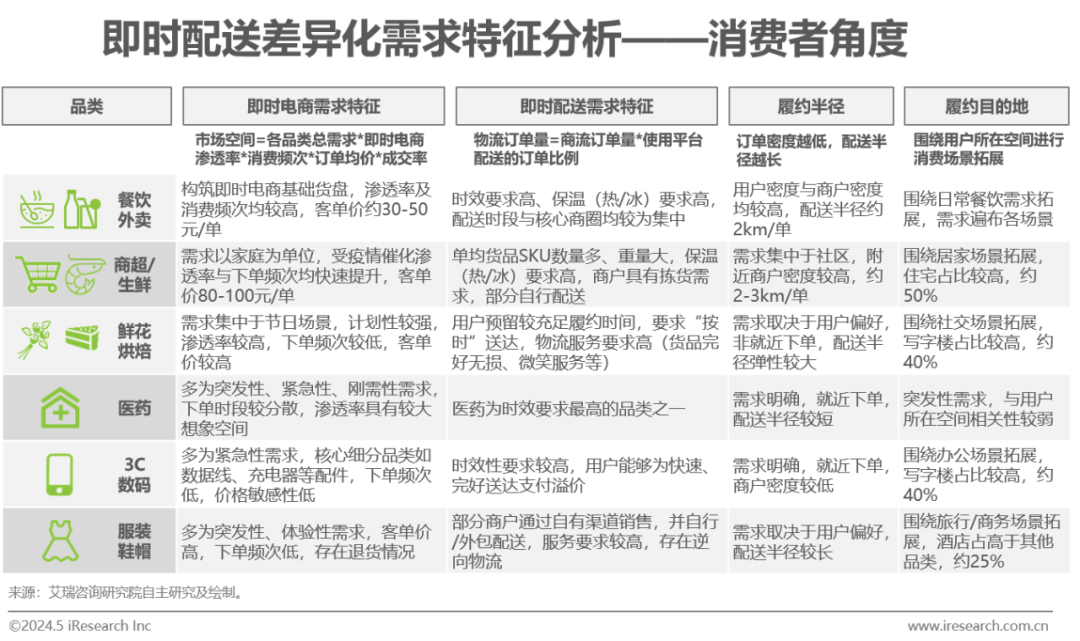

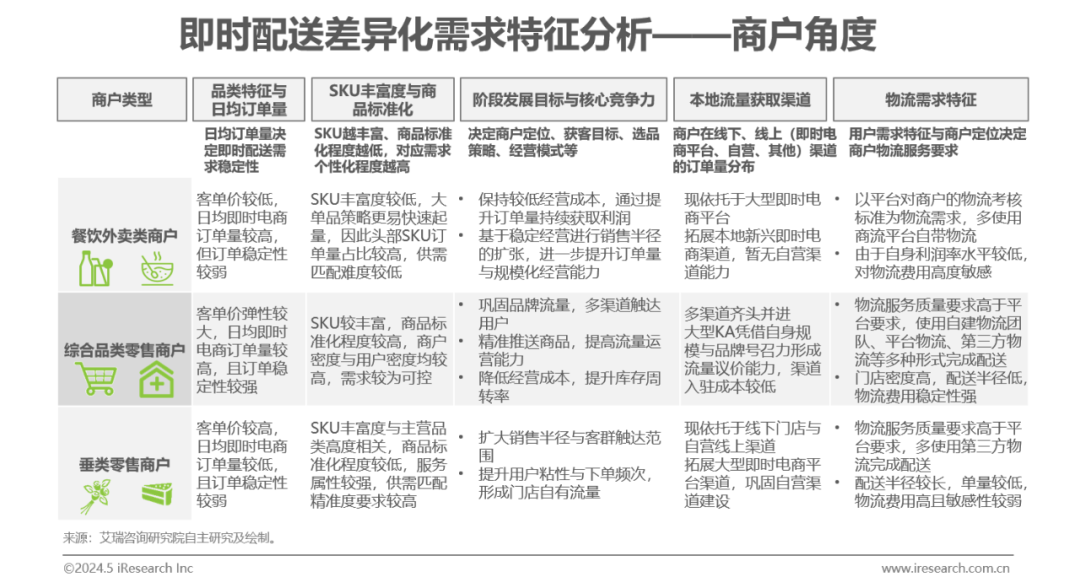

即时配送需求特征分析(1/2) 商流需求侧对即时配送的需求围绕品类展开 各品类的消费者即时电商需求特征及与之对应的即时配送服务要求具有明显差异。伴随即时电商品类的持续拓展,即时电商服务商应基于标准化服务框架,结合品类客单价、标准化程度、需求场景等要素为消费者提供定制化履约服务,提升消费者体验,进而提升服务商自身利润空间。

即时配送需求特征分析(2/2) 商流供给侧对即时配送的需求围绕经营能力展开 各规模的门店经营能力及与之对应的即时配送服务要求同样具有明显差异,订单密集、货值相对较高、具有规模化经营能力的门店有望通过差异化即时电商渠道布局提升经营业绩。即时配送服务商在为门店提供订单履约服务的同时,应考虑商户品牌定位与价格敏感性等因素。

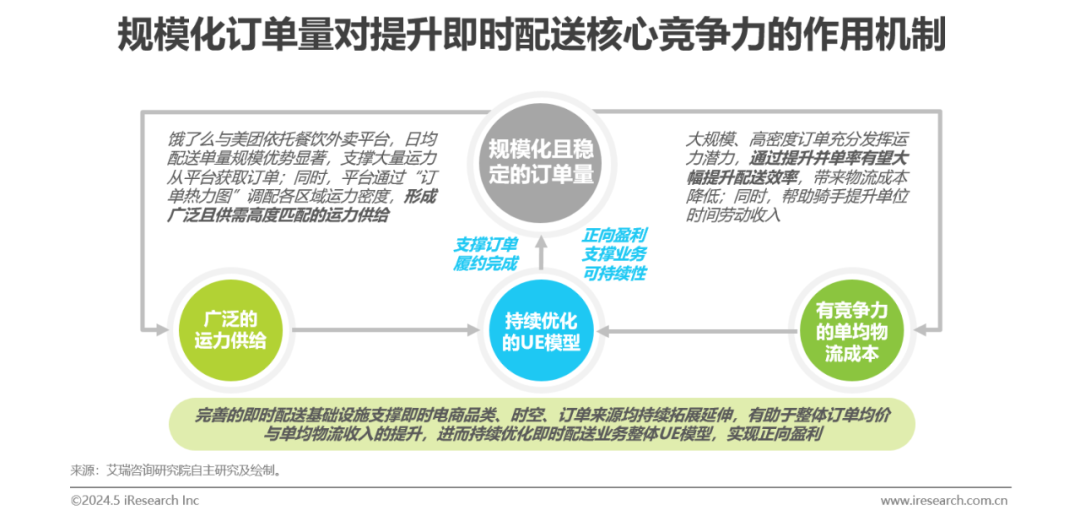

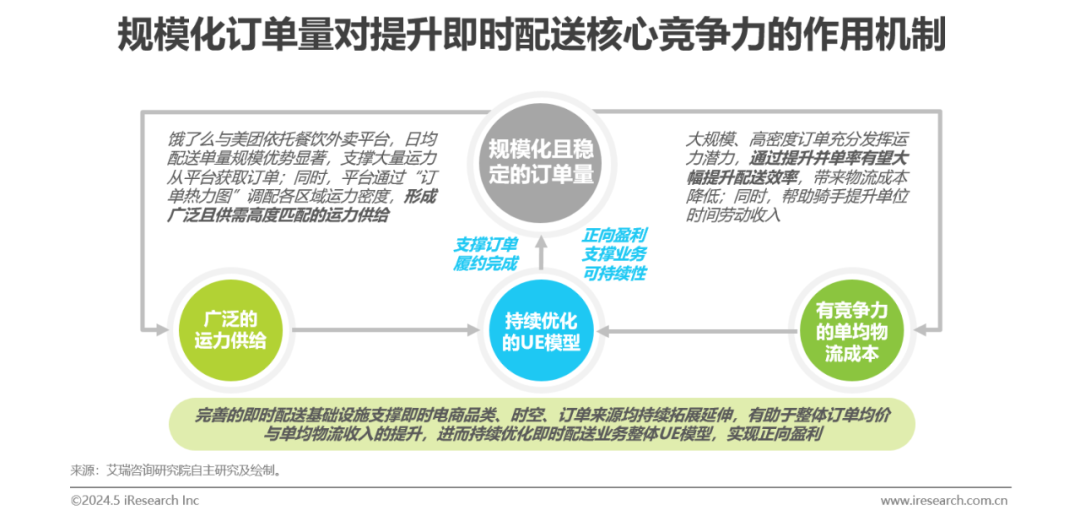

即时配送UE模型优化 规模化订单量是广泛运力供给与边际成本降低的基础,推动即时配送UE模型优化,进一步提升订单丰富度 订单量规模及日均订单量稳定性为即时配送平台的核心竞争力,因此,饿了么、美团作为头部餐饮外卖平台拥有千万级日均订单量,旗下蜂鸟即配、美团配送的即时配送服务能力同样位列行业头部。基于规模化订单,即时配送平台拓展广泛运力供给,且保障运力网络密度与商圈实时订单密度相匹配;同时,平台通过路线规划、提升并单率等方式降低即时配送边际成本、提升骑手劳动效率与劳动收入。良好的物流服务能力推动订单来源持续拓展,基于即时配送社会价值在本地各消费场景的释放,其UE模型得以持续优化,进一步巩固订单量优势,推动业务正向循环。

即时配送行业规模 即时配送行业高速发展,规模超3.4千亿元,市场空间广阔 伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升,近年来即时配送行业快速发展。根据艾瑞测算,2023年即时配送行业规模约为3410亿元,相较2018年1168亿元增长显著,五年间复合增速高达23.9%,预计2023-2028年将保持高速增长,复合增速约18.9%,2028年即时配送行业规模预计将超8100亿元。未来,即时配送将充分发挥本地物流基础设施的功能,支撑即时电商等本地新型零售业态发展,充分发挥促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值,持续规范、健康、高速发展。

即时配送行业规模 即时配送行业高速发展,规模超3.4千亿元,市场空间广阔 伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升,近年来即时配送行业快速发展。根据艾瑞测算,2023年即时配送行业规模约为3410亿元,相较2018年1168亿元增长显著,五年间复合增速高达23.9%,预计2023-2028年将保持高速增长,复合增速约18.9%,2028年即时配送行业规模预计将超8100亿元。未来,即时配送将充分发挥本地物流基础设施的功能,支撑即时电商等本地新型零售业态发展,充分发挥促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值,持续规范、健康、高速发展。

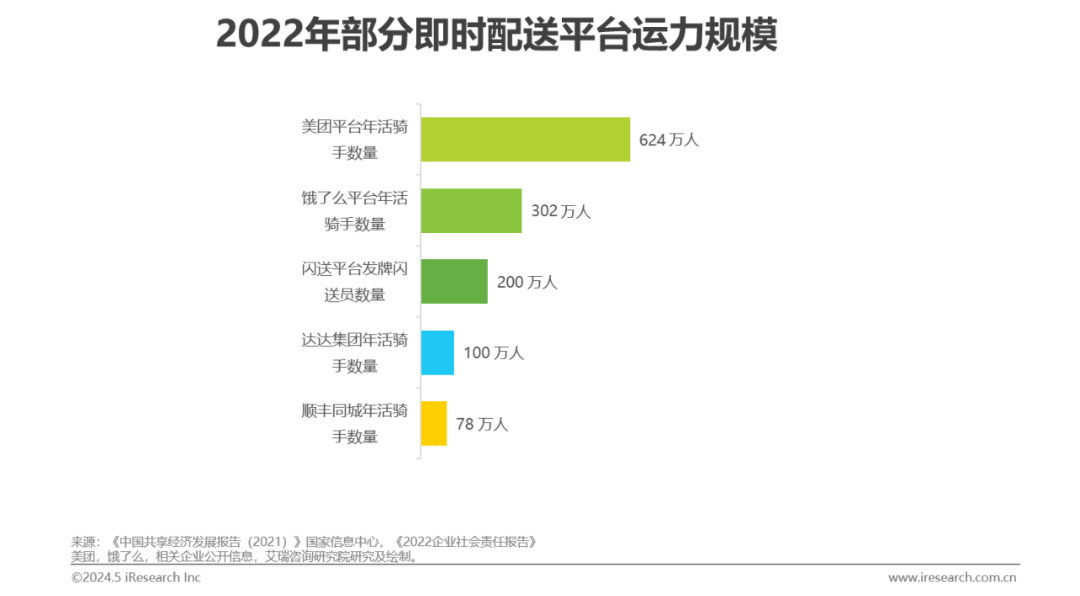

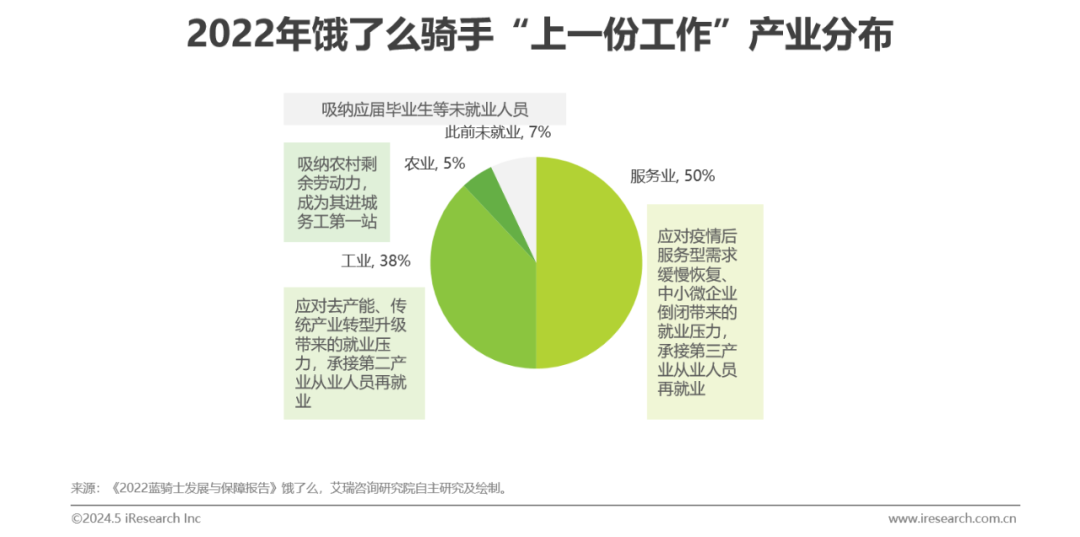

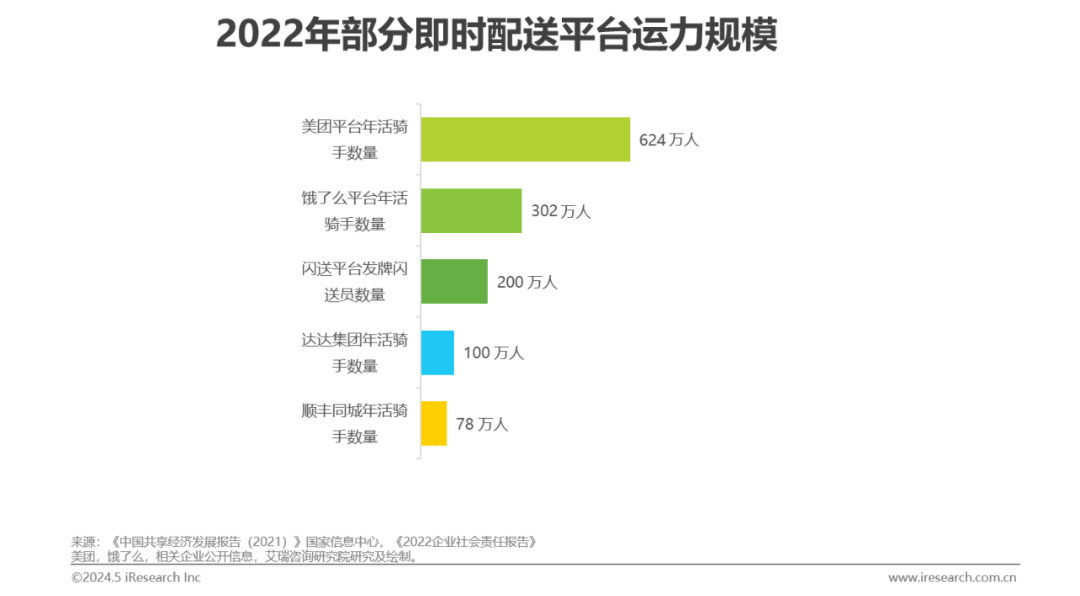

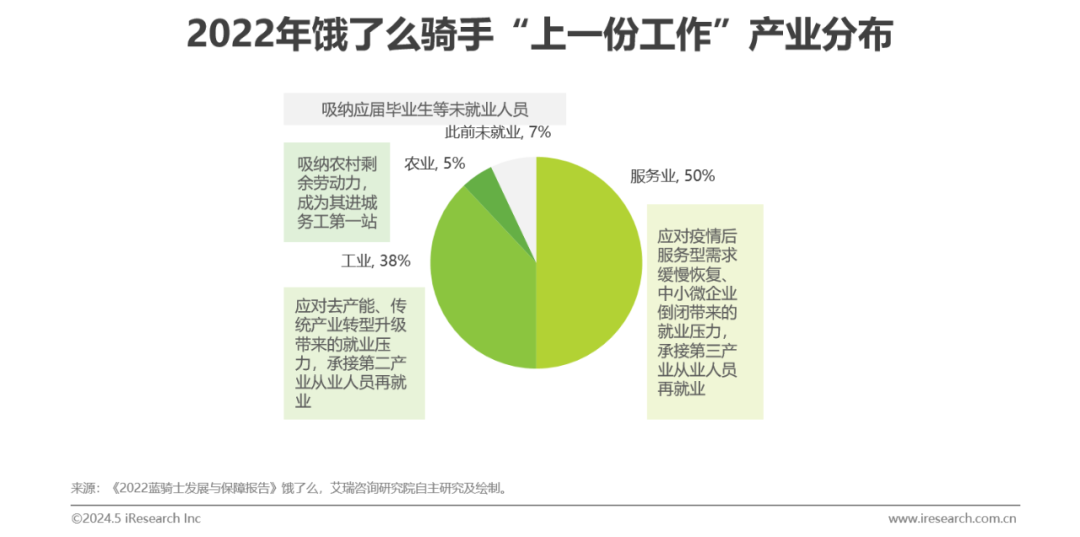

即时配送运力规模 即时配送行业拓宽新型就业渠道,“就业蓄水池”价值凸显 近年来,基于数字平台的共享经济持续发展,为社会提供了大量灵活就业岗位,支撑我国全面就业形势总体稳定向好。灵活就业岗位以需求为导向,具有较大包容性和灵活性,有利于拓宽就业渠道、增强就业弹性,临时、广泛吸纳农村剩余劳动力,承接第二产业、第三产业从业人员再就业。平台企业借助强大的资源汇聚和匹配能力,根据市场供需变化,及时调节劳动力供给量,提高劳动市场效率,有效增加劳动者收入,帮助改善民生。2023年以即时配送骑手为代表的灵活就业群体持续发展,其中美团年活骑手规模超600万,饿了么年活骑手规模超300万,即时配送成为社会 “就业蓄水池” 。

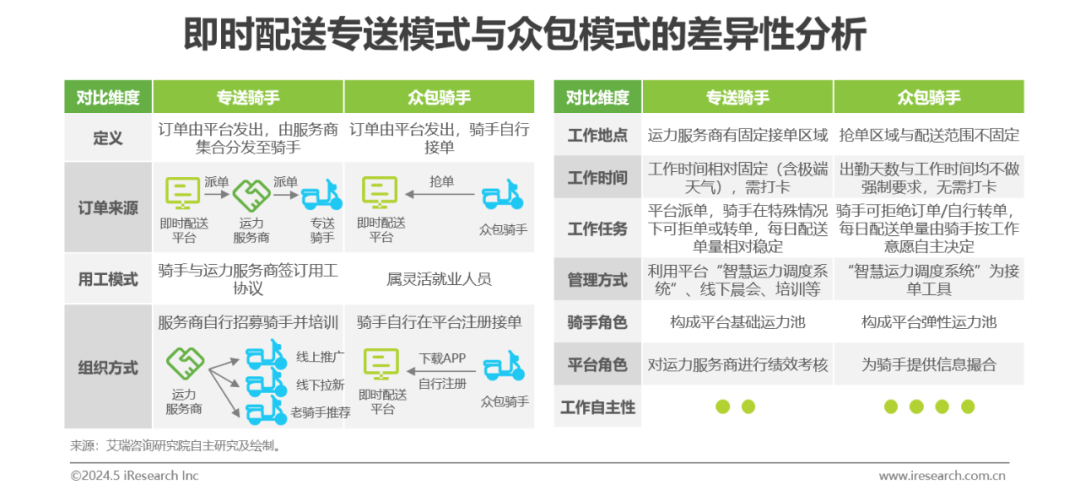

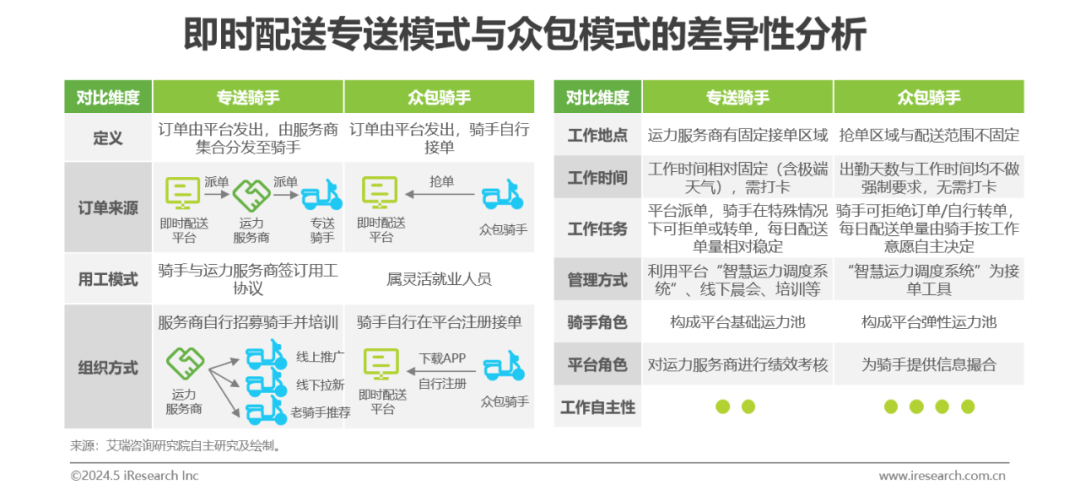

即时配送运力组织模式 即时配送运力组织模式按工作自主性分为专送模式与众包模式,二者具有差异化运力特征,共建弹性运力池

即时配送运力组织模式 即时配送运力组织模式按工作自主性分为专送模式与众包模式,二者具有差异化运力特征,共建弹性运力池 即时配送行业的运力组织模式按骑手工作自主性可分为专送模式与众包模式。其中,专送模式骑手与平台运力服务商签订用工协议,受管理力度更强,具有相对固定的配送商圈、工作时间、日均配送单量、日常培训等规范制度,构建行业运力基础;众包模式核心特征为“即时快招”,平台将自身定位为提供信息撮合服务的角色,骑手工作自主性较强,打破建立固定劳动关系的传统用工方式,形成新型用工关系。即时配送服务平台依据订单场景与物流需求特征,灵活匹配专送模式与众包模式的骑手,缓解即时电商潮汐性订单压力,提高即时配送运力池弹性与灵活性。

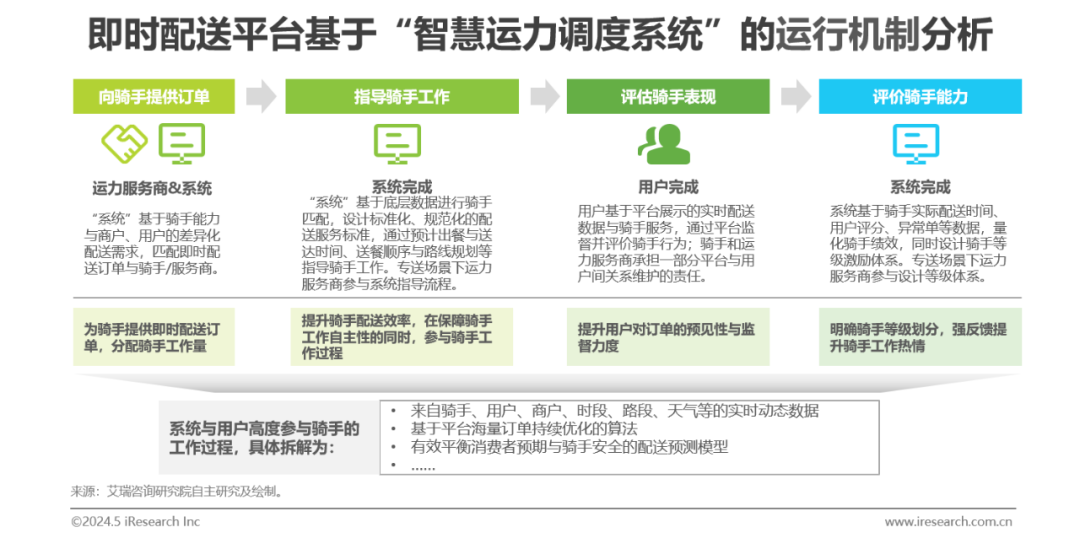

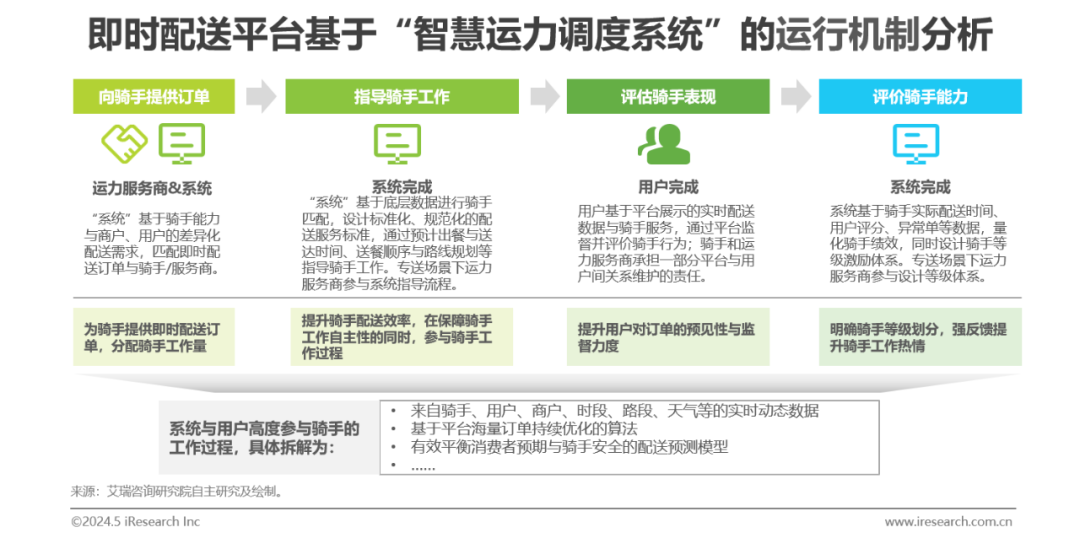

即时配送智慧运力调度系统(1/2) 即时配送平台依赖智慧运力调度系统紧密链接各行业主体,共同激励骑手劳动并持续自我优化 即时配送平台以“智慧运力调度系统”作为链接商户、用户、骑手并深度参与、评价骑手劳动过程的有效工具。智慧运力调度系统通过各主体动态数据搜集,掌握实时配送过程,运行环节覆盖向骑手提供订单、指导骑手工作、评估骑手表现、评价骑手能力等全流程,通过将部分骑手评价权分配至用户(消费者)、服务商等方式,紧密链接各行业主体,推动业务正向循环。

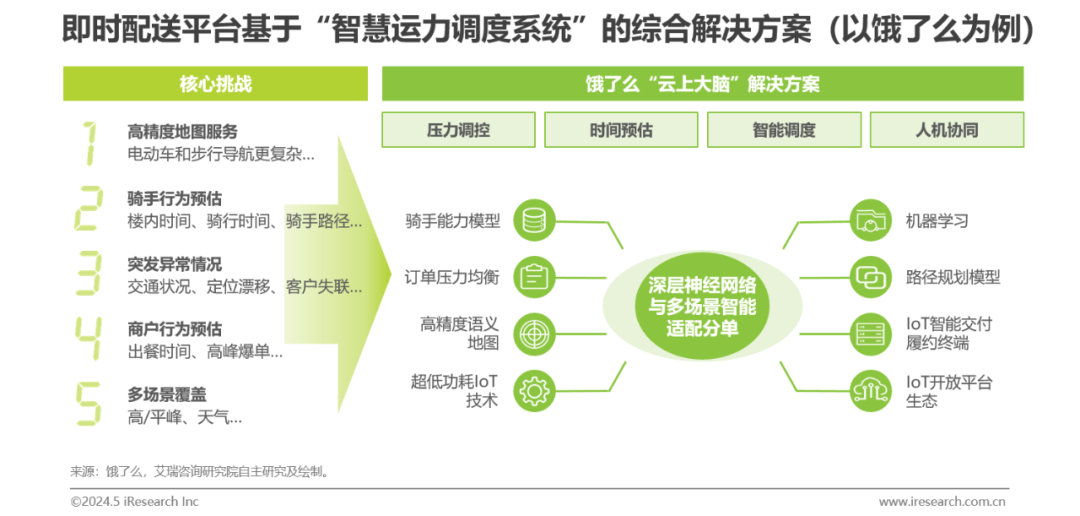

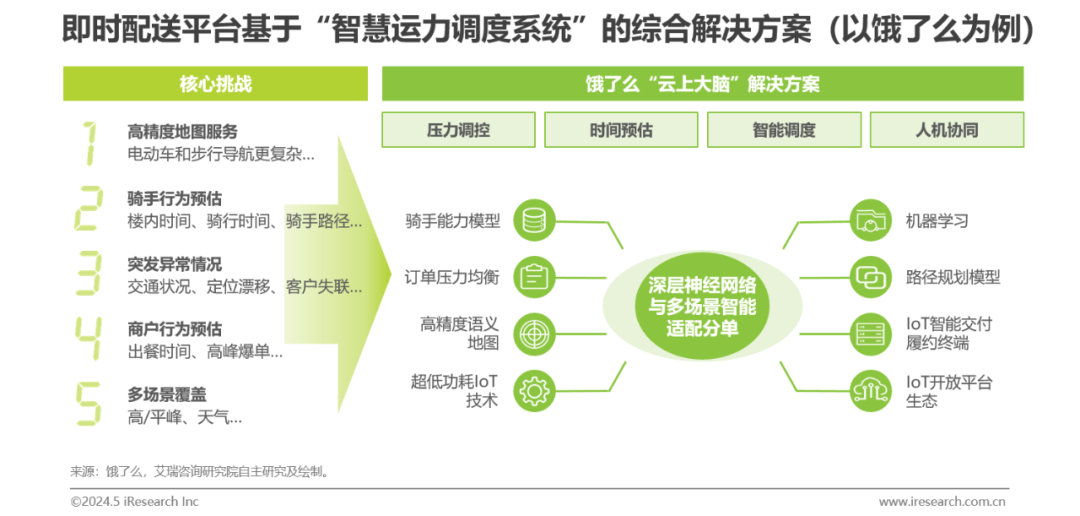

即时配送智慧运力调度系统(2/2) 即时配送平台通过智慧运力调度系统深度参与骑手配送过程,指导骑手有序高效完成配送 在指导骑手工作的过程中,即时配送平台基于无形的数据、算法、模型,通过“云上大脑”对即时配送活动进行量化指引。即时配送平台通过压力调控、时间预估、智能调度、人机协同等系统解决方案,为骑手提供高精度地图服务,进行骑手与商户行为预估,辅助骑手解决突发异常情况,覆盖高/平峰、天气等诸多场景,支撑全局即时配送订单有序、高效履约。

即时配送智慧运力调度系统(2/2) 即时配送平台通过智慧运力调度系统深度参与骑手配送过程,指导骑手有序高效完成配送 在指导骑手工作的过程中,即时配送平台基于无形的数据、算法、模型,通过“云上大脑”对即时配送活动进行量化指引。即时配送平台通过压力调控、时间预估、智能调度、人机协同等系统解决方案,为骑手提供高精度地图服务,进行骑手与商户行为预估,辅助骑手解决突发异常情况,覆盖高/平峰、天气等诸多场景,支撑全局即时配送订单有序、高效履约。

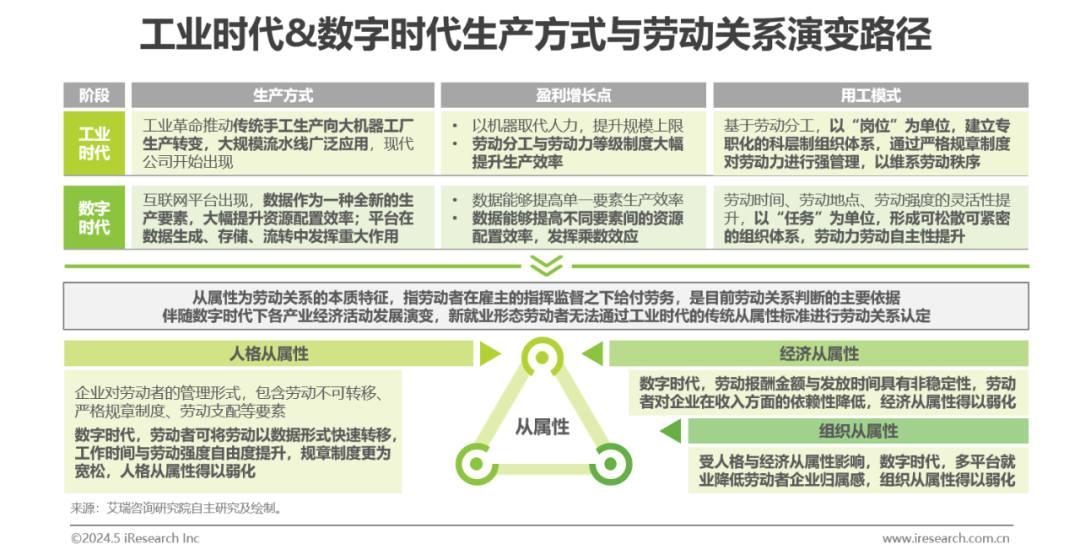

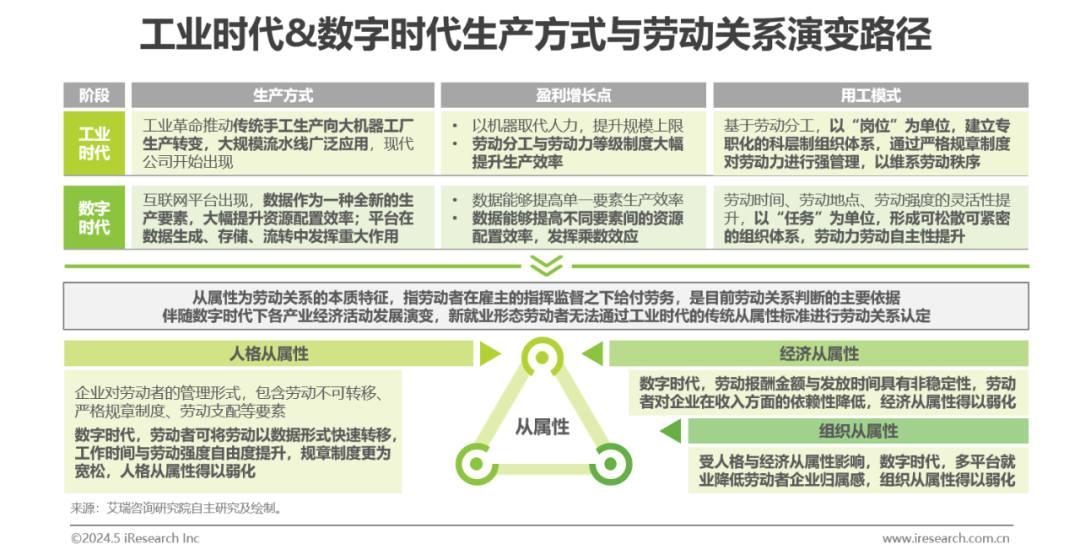

即时配送劳动关系演变的时代背景 数字时代新型生产方式重塑劳动者时空边界,冲击传统劳动关系界定标准,平台模式下即时配送雇佣关系得以弱化 人类社会已从工业时代迈入数字时代,互联网平台经济快速发展,因此在就业领域,劳动关系同样顺应时代变迁发生变化。与工业时代紧密的组织体系相比,数字时代劳动者借助于跨时空的互联网平台,可以同时服务多个雇主,劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。因此,新业态下劳动关系界定不应局限于传统思维方式,而应在尊重劳动灵活性、自主性基础上寻求数字时代解决方案。

即时配送劳动关系演变的时代背景 数字时代新型生产方式重塑劳动者时空边界,冲击传统劳动关系界定标准,平台模式下即时配送雇佣关系得以弱化 人类社会已从工业时代迈入数字时代,互联网平台经济快速发展,因此在就业领域,劳动关系同样顺应时代变迁发生变化。与工业时代紧密的组织体系相比,数字时代劳动者借助于跨时空的互联网平台,可以同时服务多个雇主,劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。因此,新业态下劳动关系界定不应局限于传统思维方式,而应在尊重劳动灵活性、自主性基础上寻求数字时代解决方案。

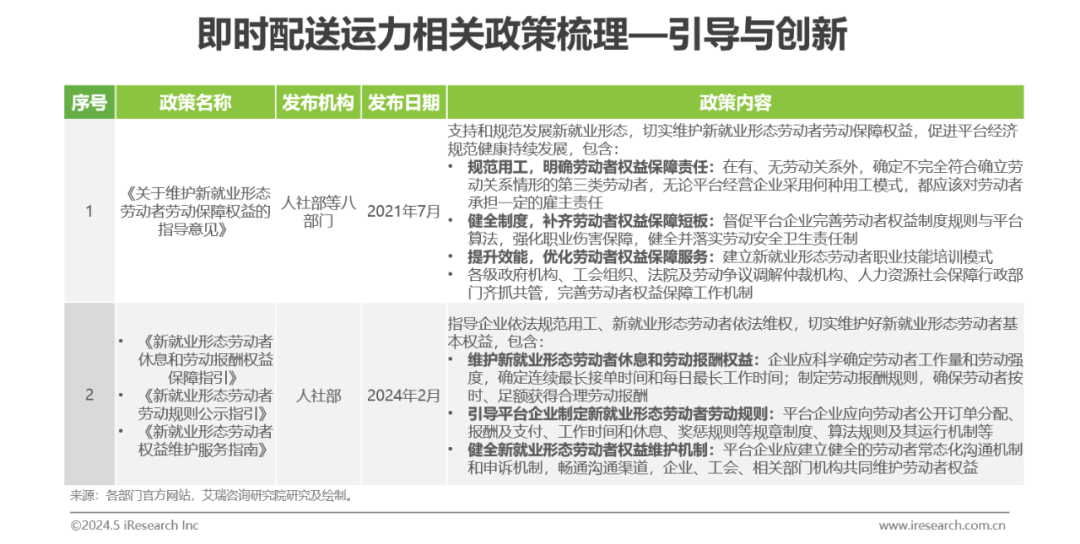

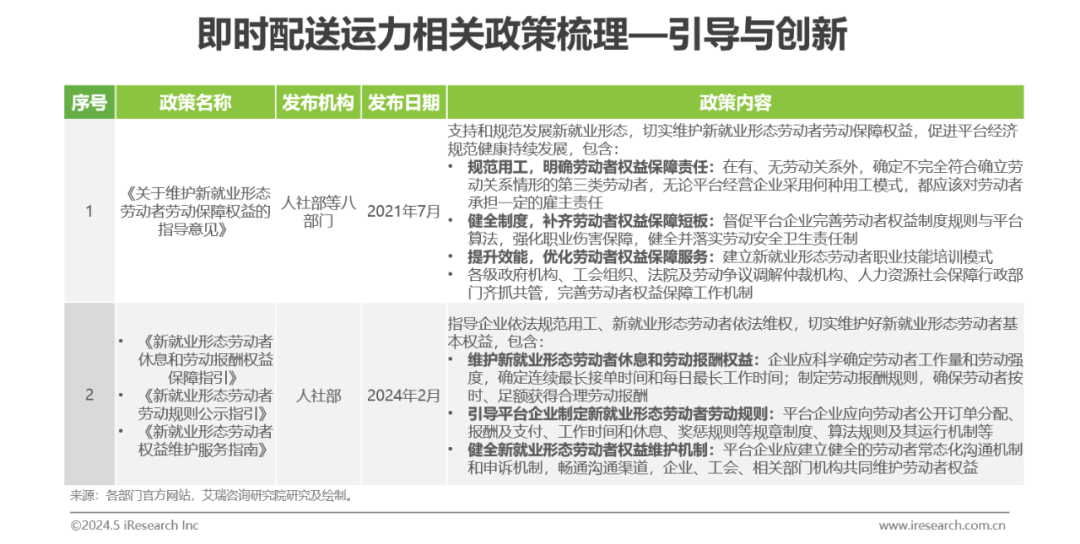

即时配送政策分析(1/2) 人社部积极引导新就业形态劳动者权益保障体系创新发展 即时配送行业快速发展进程中,劳动者与各方用人主体间的矛盾逐渐显现。人社部积极出台指导性政策,加强即时配送骑手等新就业形态劳动者的劳动权益保障,规范即时配送行业健康发展。面对庞大的灵活就业群体,政策制定应充分适应数字时代平台经济的新就业形态特点,改变原来以劳动关系为考量基础的相对单一的“二分法”劳动关系界定方式,将新业态劳动者将纳入保障范畴。政府部门、工会组织、平台企业、运力服务商与人力资源服务商等多方主体协同发力,切实维护新就业形态劳动者劳动报酬、劳动规则等基本权益,全面提升就业质量。

即时配送政策分析(1/2) 人社部积极引导新就业形态劳动者权益保障体系创新发展 即时配送行业快速发展进程中,劳动者与各方用人主体间的矛盾逐渐显现。人社部积极出台指导性政策,加强即时配送骑手等新就业形态劳动者的劳动权益保障,规范即时配送行业健康发展。面对庞大的灵活就业群体,政策制定应充分适应数字时代平台经济的新就业形态特点,改变原来以劳动关系为考量基础的相对单一的“二分法”劳动关系界定方式,将新业态劳动者将纳入保障范畴。政府部门、工会组织、平台企业、运力服务商与人力资源服务商等多方主体协同发力,切实维护新就业形态劳动者劳动报酬、劳动规则等基本权益,全面提升就业质量。

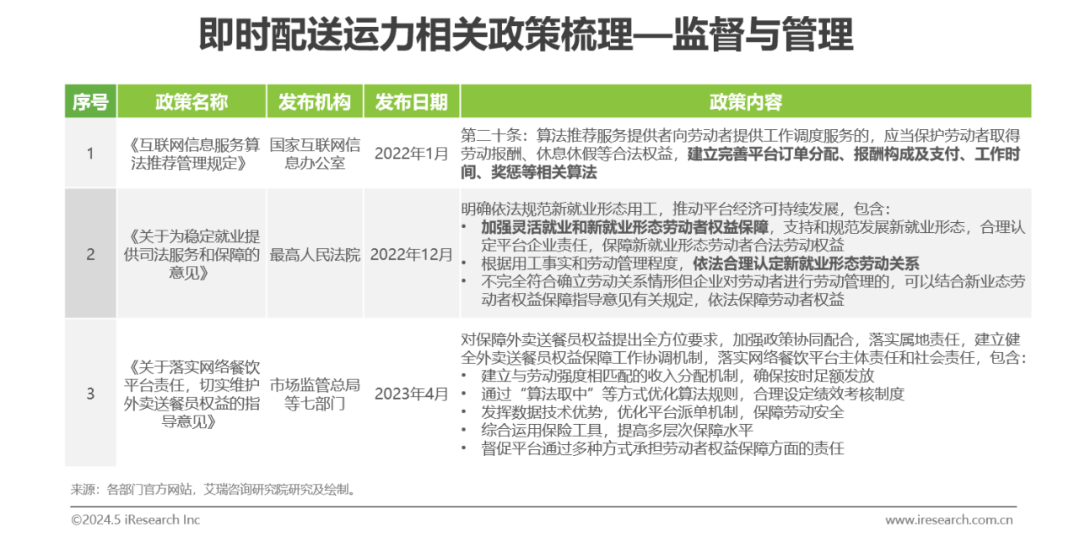

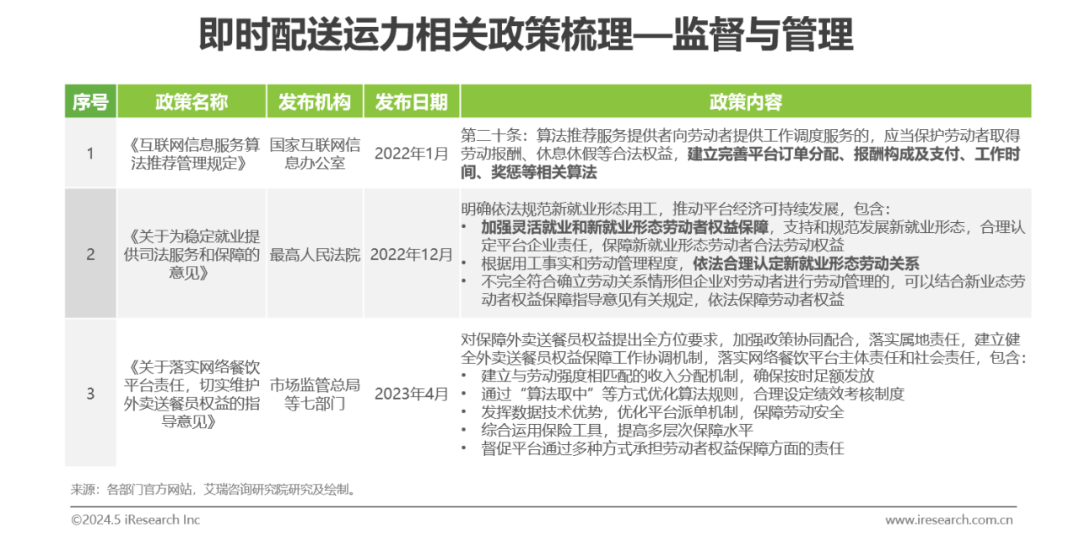

即时配送政策分析(2/2) 最高法、市场监管总局合理界定劳动关系,督促平台通过多种方式保障新就业形态劳动者权益 最高法、市场监管总局积极探索以劳动者身份“三分法”界定经济活动,推动完善法律制度体系,构建平台经济蓬勃发展和新就业形态劳动者权益有效保障相平衡的中国治理模式。对平台企业而言,基于劳动者与平台企业间用工关系的合理界定,应通过多种方式为不同劳动关系的劳动者提供权益保障,明晰并积极承担主体责任,配合政府部门开展常态化监管,推动平台经济规范健康持续发展。

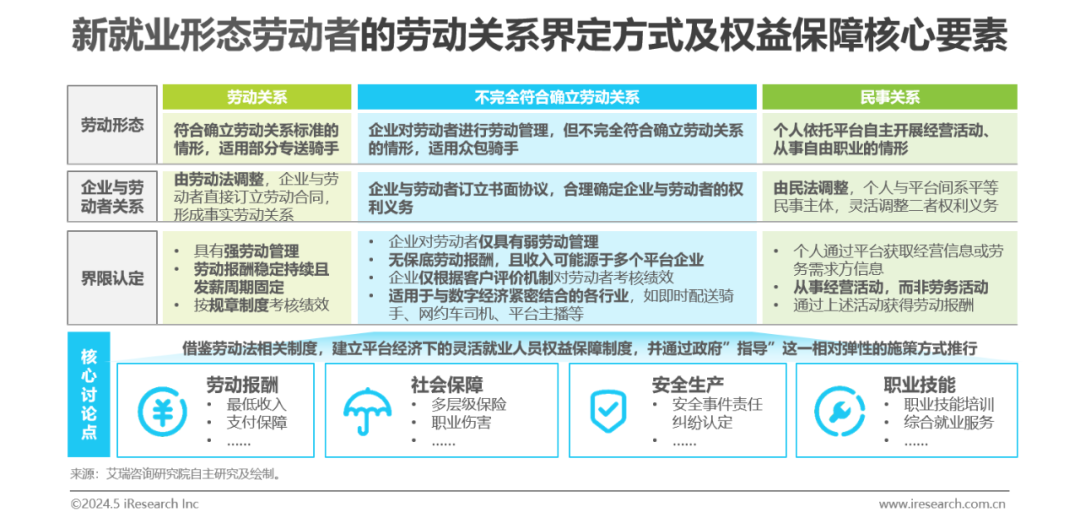

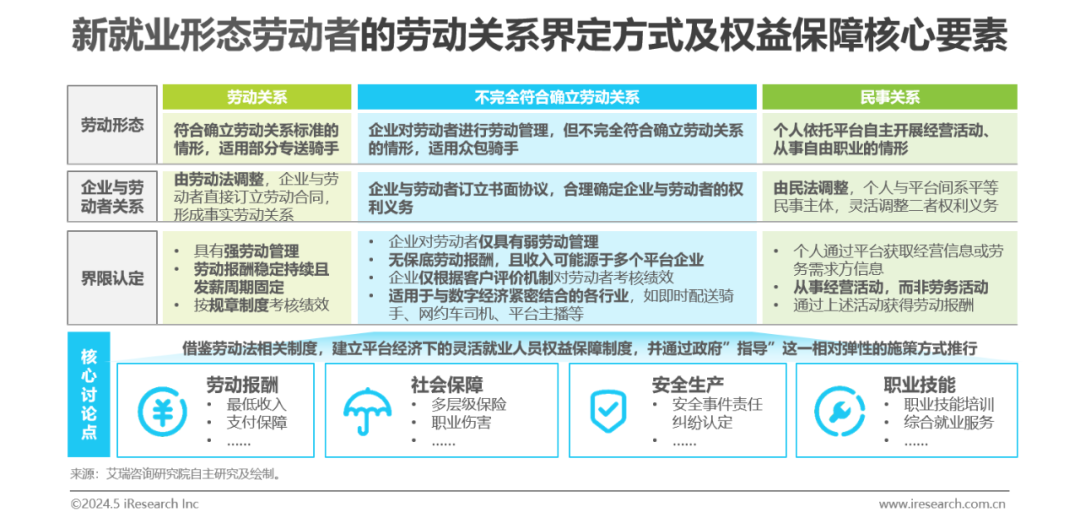

即时配送劳动关系界定 摆脱传统劳动关系认定思维,全方位规范平台用工模式,提升就业公平性 劳动者与企业之间劳动关系的认定为劳动者权益保障的前提。人社部提出“不完全符合确立劳动关系”,标志着我国劳动法律框架从传统“劳动二分法”向“劳动三分法”转型。对即时配送行业而言,平台对专送模式、众包模式劳动者的管理强度与组织模式具有显著差异,应承担的权益保障责任也不尽相同。劳动报酬、社会保障、安全生产、职业技能为骑手的核心关注要素,规范、完善、适应性强的劳动权益保障体系有利于促进新型就业形态发展与就业公平,增加就业岗位与劳动者收入水平。

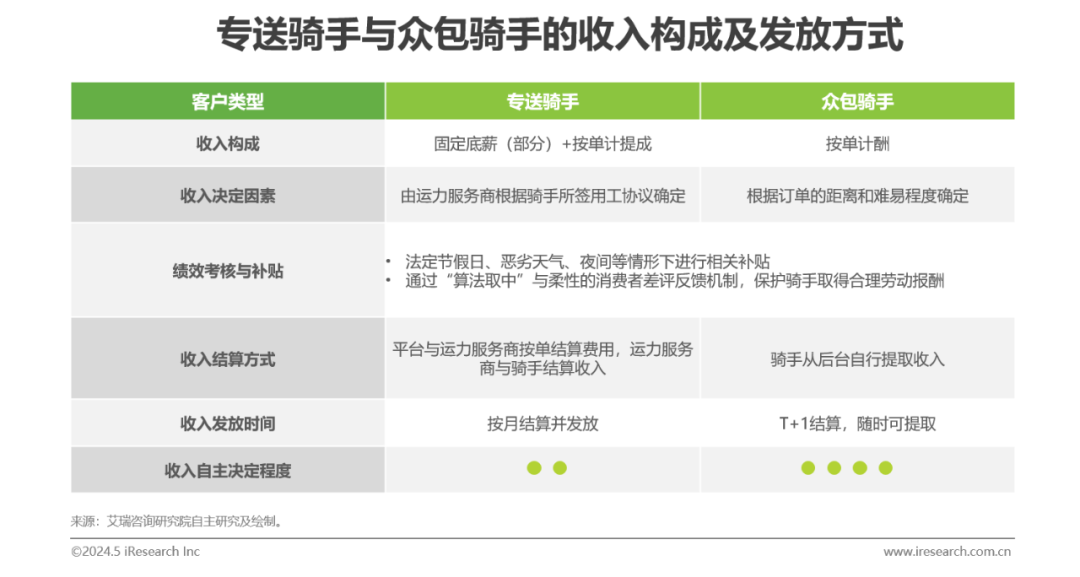

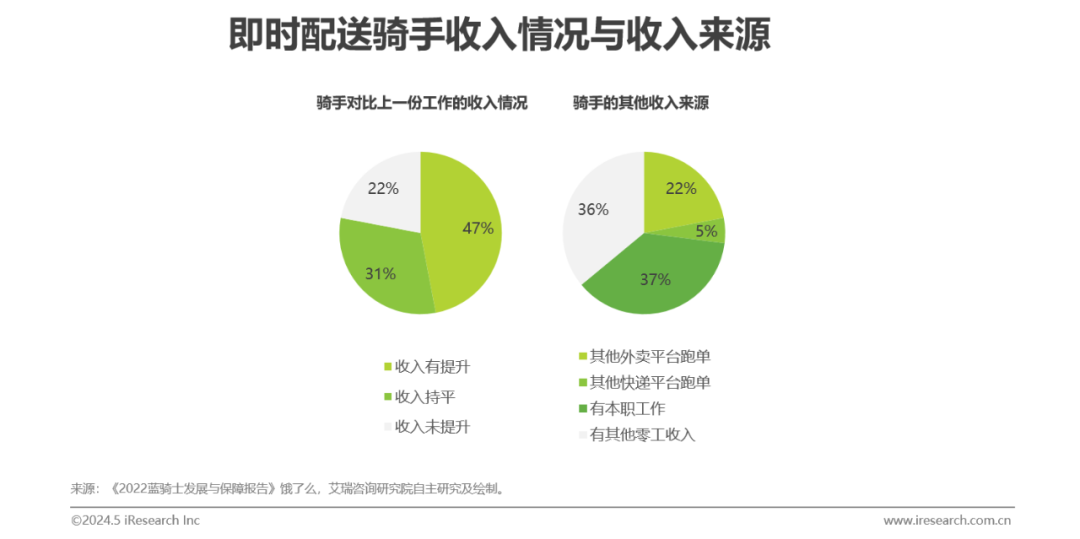

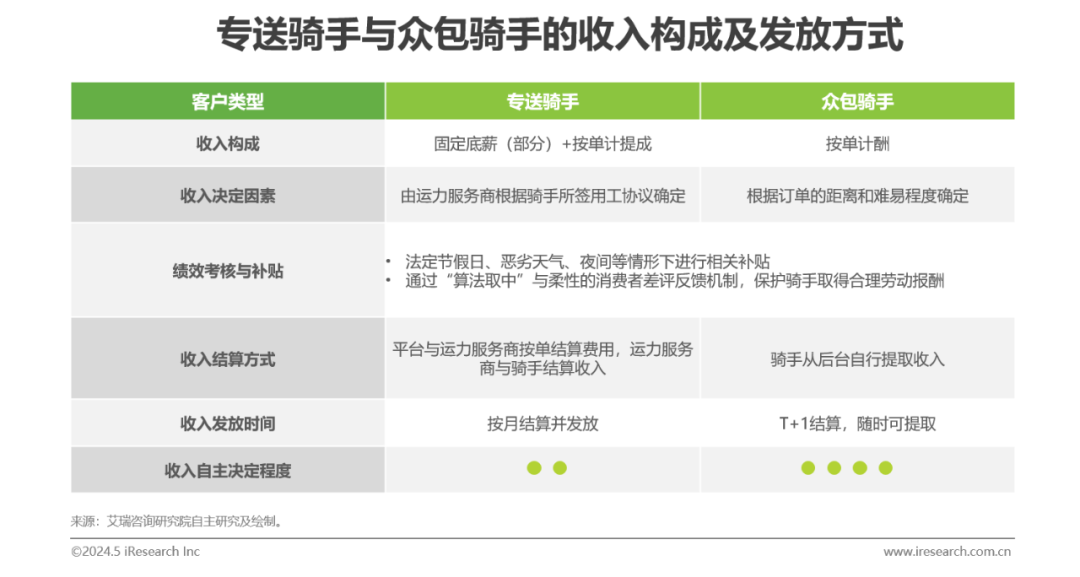

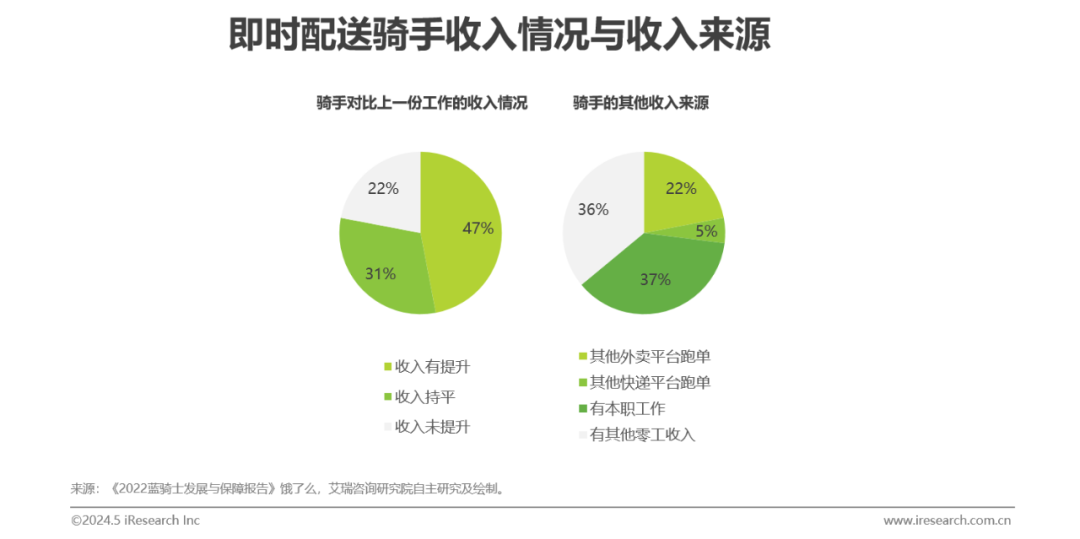

即时配送劳动者权益保障体系(1/4) 劳动报酬:与劳动强度相匹配,拓展劳动者收入来源 劳动报酬为劳动者基础权益,建立与工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制并确保按时、足额发放为讨论其余权益要素的前提。其中,专送骑手基于强工作管控力度,劳动报酬由固定底薪与按单计提成构成,按月结算;众包骑手按单计酬,收入弹性更大。同时,平台通过“算法取中”与柔性的消费者差评反馈机制,保护骑手取得合理劳动报酬。根据饿了么《2022蓝骑士发展与保障报告》,47%骑手对比上一份工作获得收入提升;在其他收入来源中,22%骑手服务于多个即时配送平台,37%骑手有本职工作,众包模式充分发挥骑手劳动力价值,帮助其通过多种就业渠道获得收入增长。

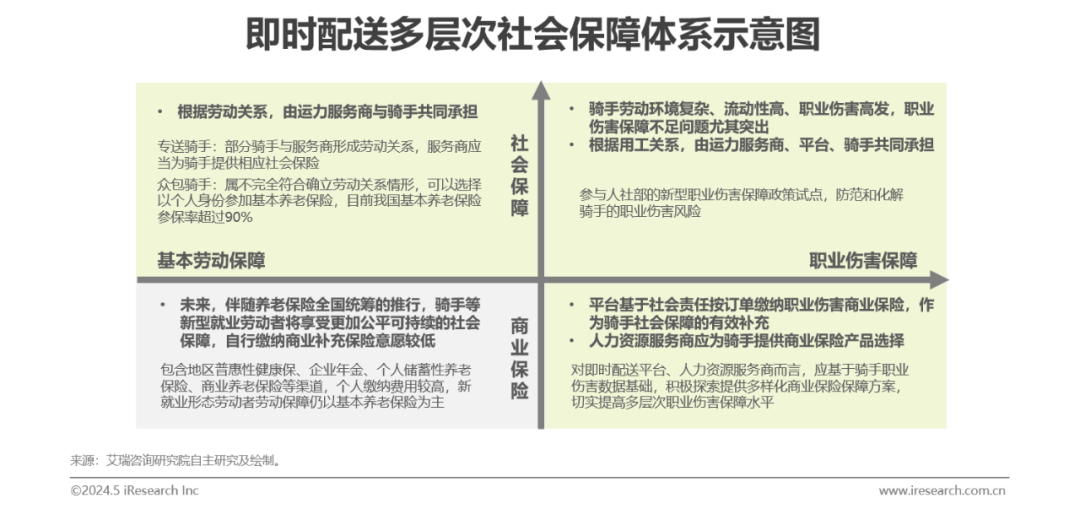

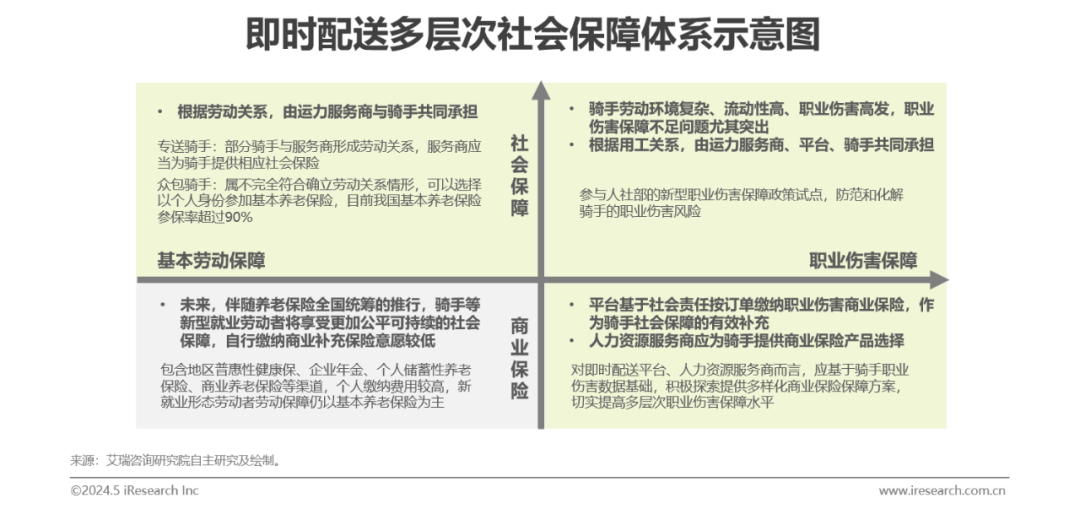

即时配送劳动者权益保障体系(2/4) 社会保障:注重职业伤害,构建多层次社会保障体系 骑手等新就业形态劳动者面临社会保障不足问题。在基本劳动保障方面,基于劳动关系认定的基础,各行业主体应积极承担社会责任与义务,政府部门应加强企业监管,并持续优化放开个人缴纳通道,提升劳动者个人的参与意愿。在职业伤害保障方面,骑手工作环境危险性高,劳动强度较大,平台企业应在优化算法规则,适当放宽配送时限,科学确定订单饱和度的基础上,降低骑手职业伤害风险,保障劳动者获取职业意外伤害保障的权利。政府部门应基于劳动关系界定,合理确定新就业形态劳动者与平台企业、运力服务商、人力资源服务商等主体之间的权利义务关系,将社会保障与商业保险相结合,协同各方构建多层次社会保障体系。

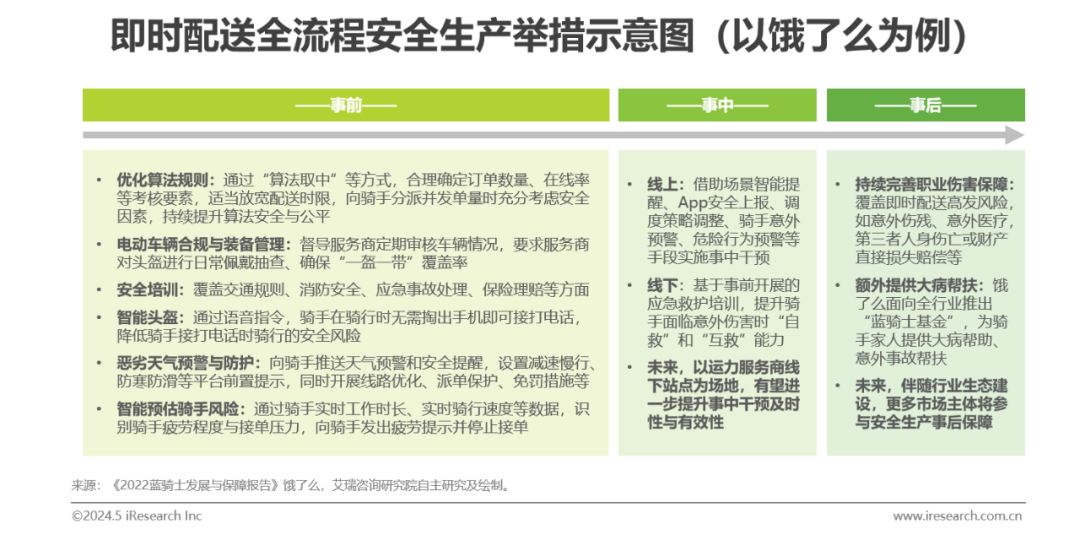

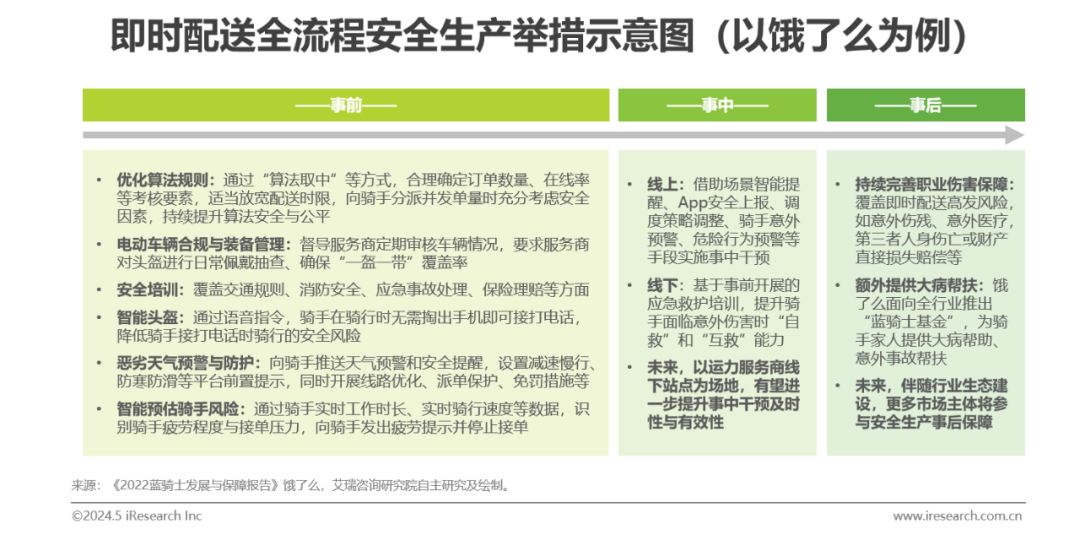

即时配送劳动者权益保障体系(3/4) 安全生产:统一把控劳动工具安全性,界定各主体社会责任 即时配送骑手以电动车作为主要劳动工具,以道路骑行为主要工作状态,受需求时效性影响面临配送时间管控,安全生产风险隐患较大。平台企业关注生产全流程,积极应对安全生产风险,基于平台数据采集能力与智能运力调度系统,“事前”进行安全生产预警与防范,“事中”、“事后”由平台、运力服务商、人力资源服务商等市场主体共同干预,并基于安全生产典型问题持续完善社会保障体系。未来,伴随劳动关系认定标准与社会保障体系的持续完善,各主体安全生产责任划分界限将进一步明晰,安全生产事故数量有望下降并得以妥善处理,保障骑手劳动过程中的身心安全与社会安全。

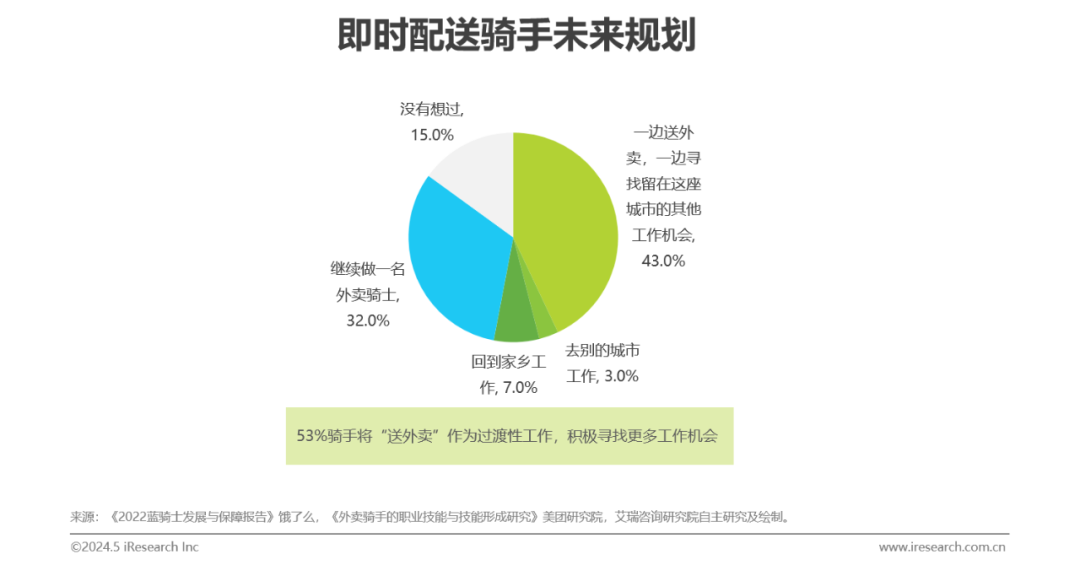

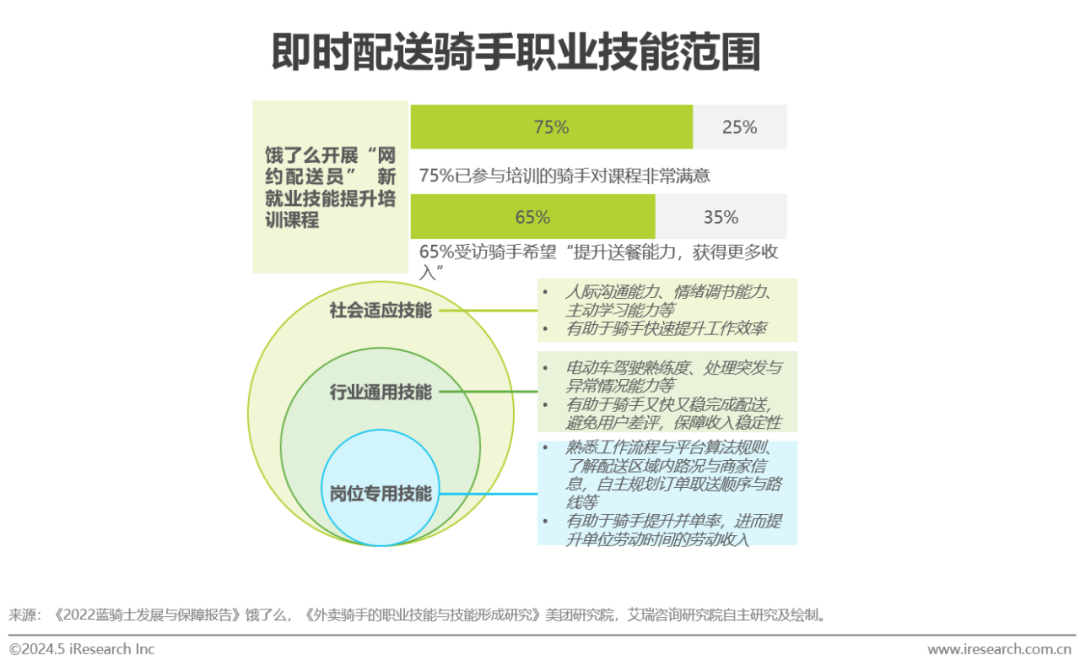

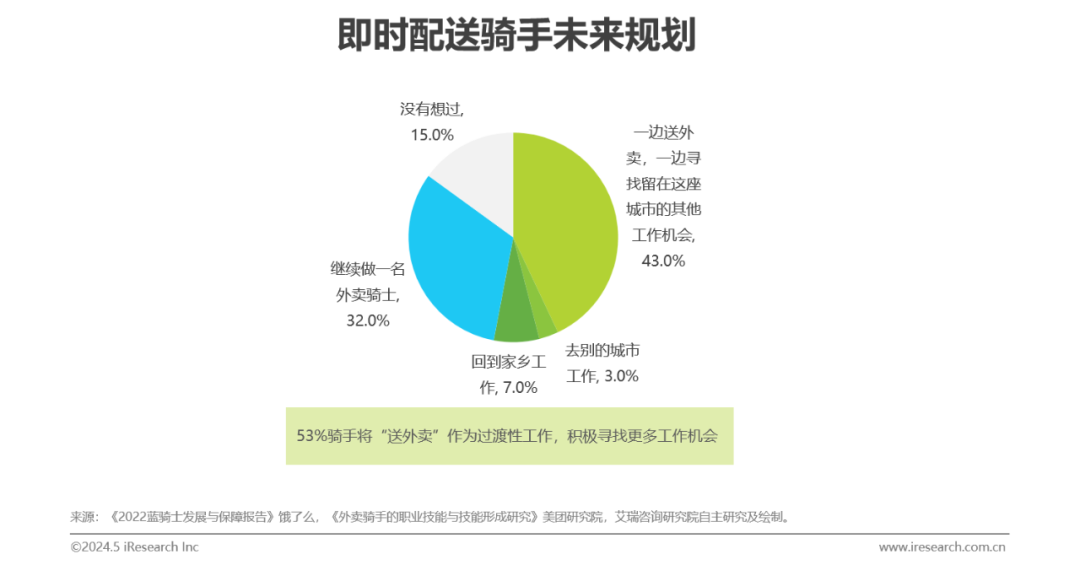

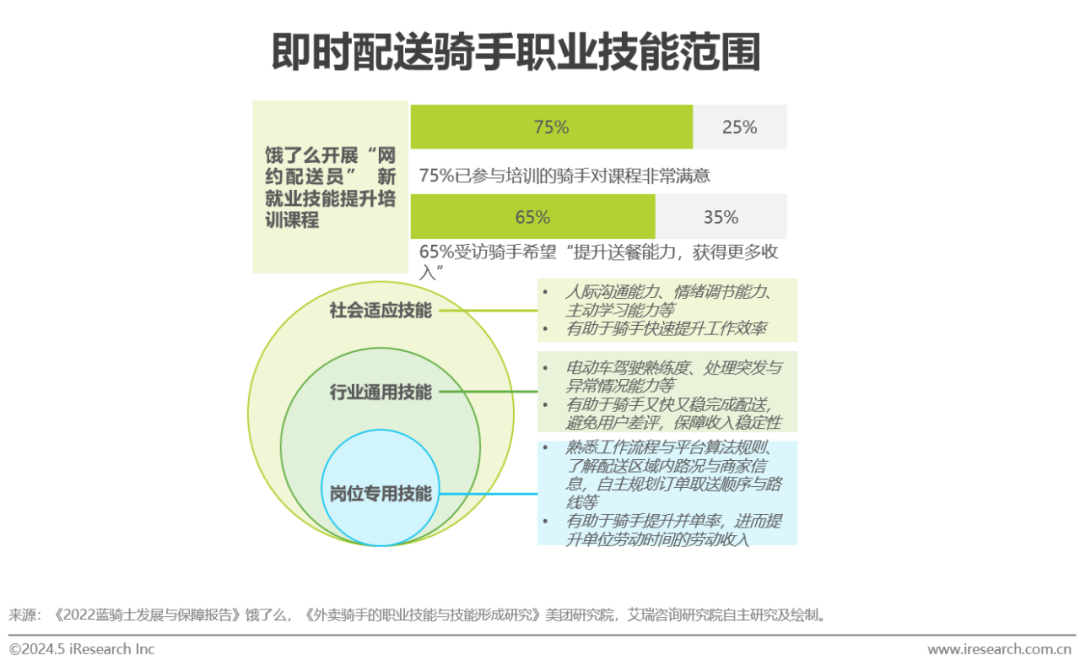

即时配送劳动者权益保障体系(4/4) 职业技能:注重个体发展,为劳动者带来实际收入增长 即时配送行业骑手的流动性较强,53%骑手将“送外卖”作为过渡性工作,从业时间普遍较短。因此,骑手职业技能提升应以能够快速转化为收入为导向,围绕提升劳动效率、提升用户体验、提升平台“骑手等级”等方面展开,带来单位劳动时间内劳动报酬的增长。根据饿了么《2022蓝骑士发展与保障报告》 数据,65%受访骑手希望“提升送餐能力,获得更多收入”。对骑手而言,职业技能主要由社会适应技能、行业通用技能、岗位专用技能构成。政府机构与平台应进一步加强骑手职业指导服务、就业技能培训等公共就业服务范围与实用性,切实助力骑手劳动技能提升。

即时配送平台积极保障劳动者权益 头部平台企业积极承担社会责任,建设劳动保障行业生态 平台企业作为即时配送业务链条的核心枢纽承担劳动保障社会责任。以饿了么、美团为首的平台企业积极政策引导,在劳动报酬、社会保障、安全生产、职业技能多维度开展行动:饿了么多维度举措齐头并进,升级骑手保障体系;美团推出骑手发展“同舟计划”,推动建立良性的骑手平台发展生态。在头部平台企业的带动下,其他即时配送市场主体应针对性开展劳动保障体系建设。未来,基于劳动关系认定,政府机构有望常态化督促平台面向不同模式骑手以不同方式承担责任,同时加强其他市场主体的劳动保障责任划分,与头部平台共同推动即时配送全行业劳动者权益保障体系建设与持续完善。

中国即时配送行业未来展望(1/3) 即时配送城市生活新基建价值凸显,支撑带动本地商业发展 伴随即时电商行业品类拓展、场景拓展、时空范围拓展,消费者渗透率与消费频次持续提升,与本地传统线下商业业态的联系愈加紧密,即时配送作为其履约交付基础设施,对本地生活服务的支撑作用愈加显著,其价值向民生保障方向延伸,体现在保民生、促消费、扩就业三方面。未来,在新型城镇化、劳动力转移、人口老龄化等社会因素的推动下,即时电商对本地商业的支撑与带动作用有望持续释放,在数字技术的改造赋能下,远场、中场、近场电商无缝联动,更多消费者与市场主体将因此受益。

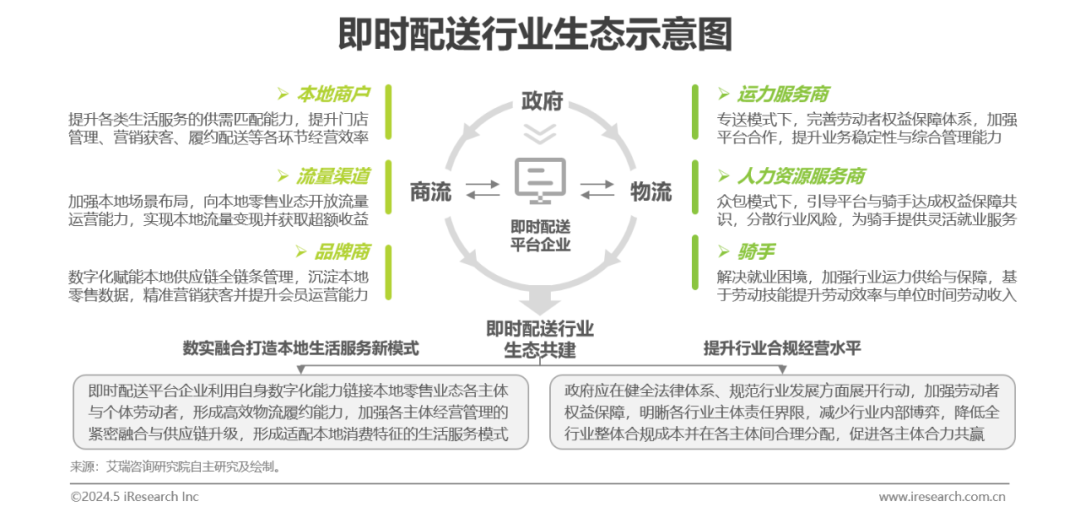

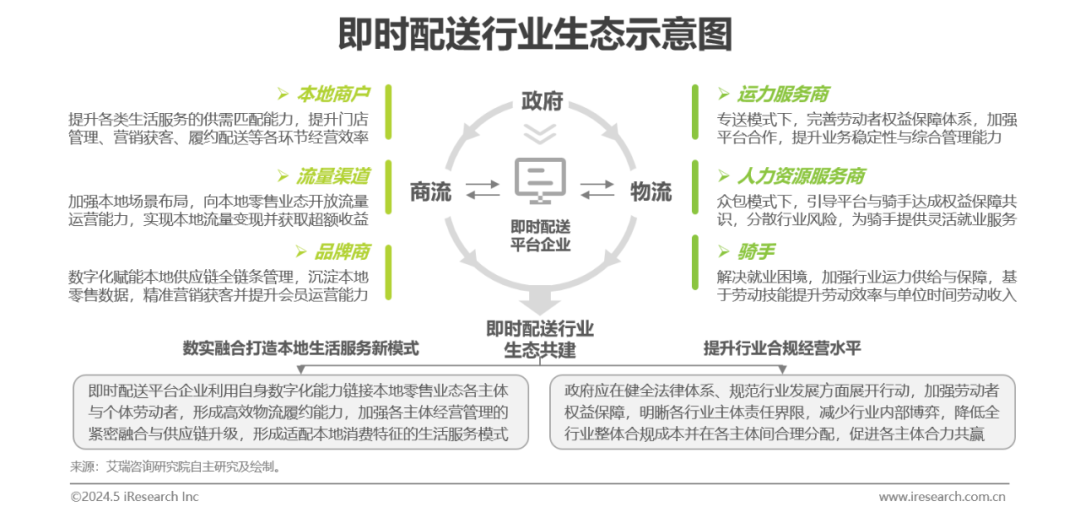

中国即时配送行业未来展望(2/3) 政府与平台共同推动行业生态建设,促进行业规范化发展,降低企业合规经营成本 行业生态共建需政府、平台企业、各方市场主体合力以促进即时配送行业规范化发展。对政府而言,应加强规划与引导,完善行业标准体系,提高日常监管水平维护市场秩序;对平台而言,应利用自身数字化能力加强全链条管理,开放平台资源,提升行业整体运营效率,促进各行业主体获取更高收益;对服务商而言,应提升规范经营意识,关注劳动力权益保障与行业风险。各行业主体形成合力,为新就业群体权益保障、各行业主体权责界限划分、企业合规经营成本高企等行业核心问题提供解决方案。

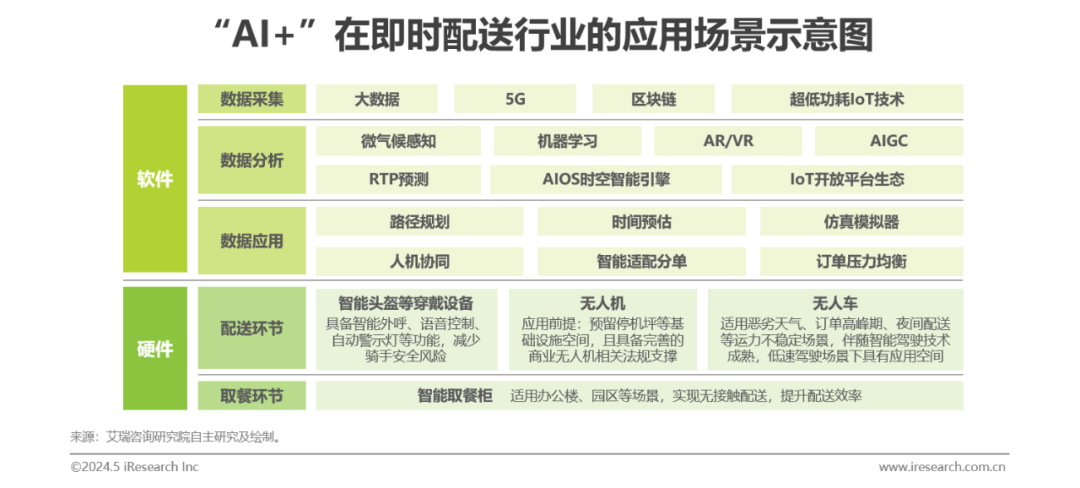

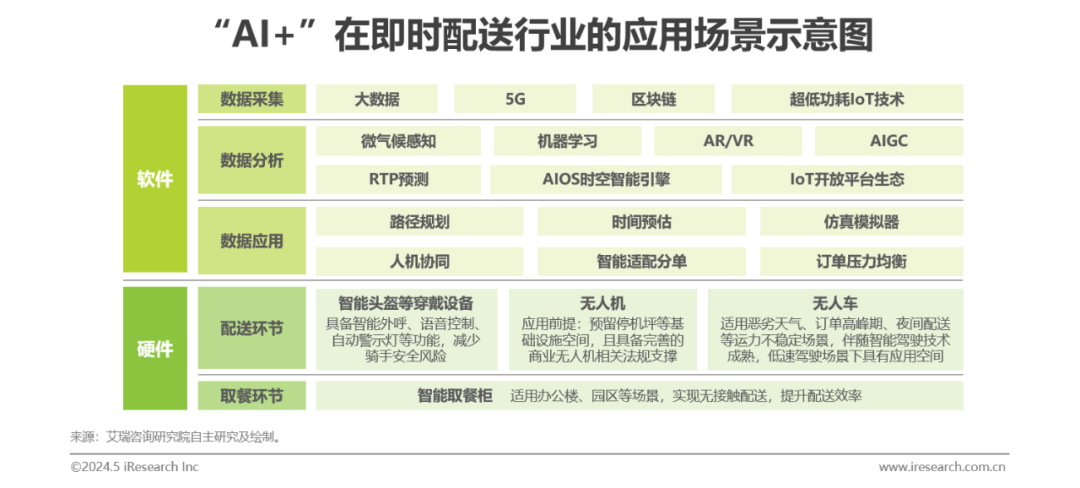

中国即时配送行业未来展望(3/3) 人工智能+即时配送:伴随AI技术持续发展,有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用,赋能行业发展

中国即时配送行业未来展望(3/3) 人工智能+即时配送:伴随AI技术持续发展,有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用,赋能行业发展 即时配送平台基于大量订单数据积累和持续优化,伴随AI等技术发展,提升行业智能化水平,为商户与消费者提供更高质量的交付,为本地生活带来更稳固的短途物流基础设施保障。在软件方面,AI与即时配送行业的结合主要体现在提升订单分配、路径规划、配送监控等方面的智能化水平,提升客诉处理等重复性动作解决效率,提高即时配送行业履约效率与质量;在硬件方面, AI技术促进无人车、无人机等新技术装备应用以补充运力,并通过智能头盔等穿戴设备降低人机互动成本,降低骑行安全风险,全方位促进行业发展。

全球即时配送行业未来展望(1/3) 2023年全球外卖行业市场规模超4000亿美元,受亚洲、中东增量需求与北美、欧洲持续发展的推动,预计2024年增长14%;外卖为全球各地区即时配送行业的主要需求来源

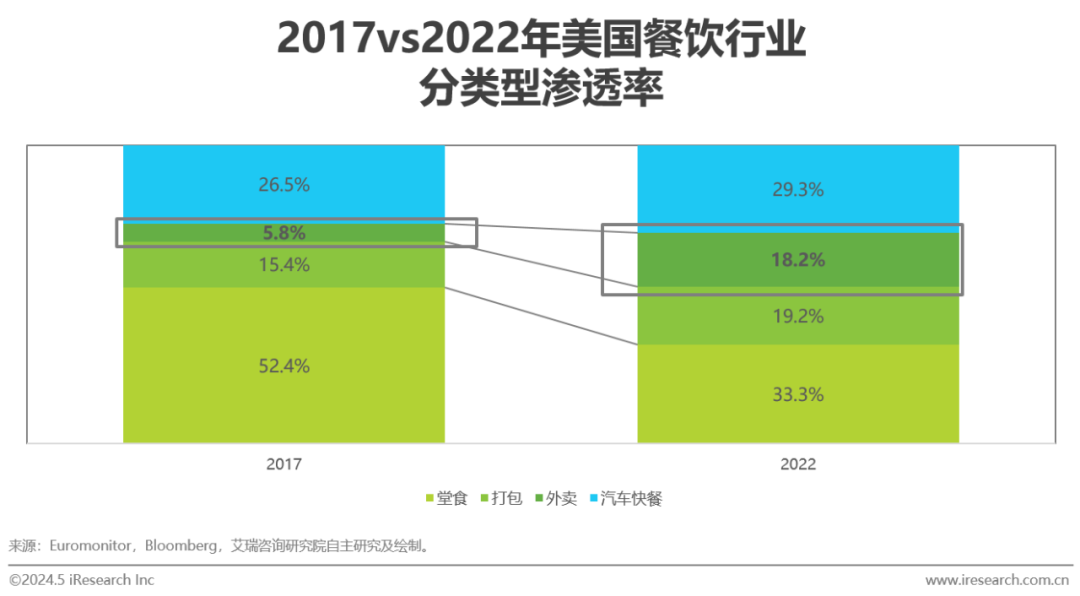

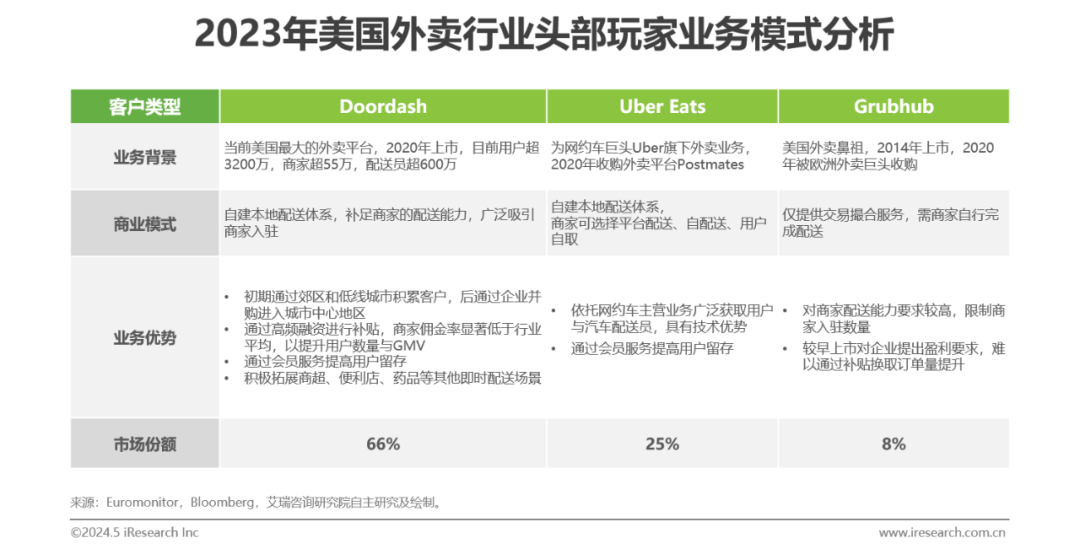

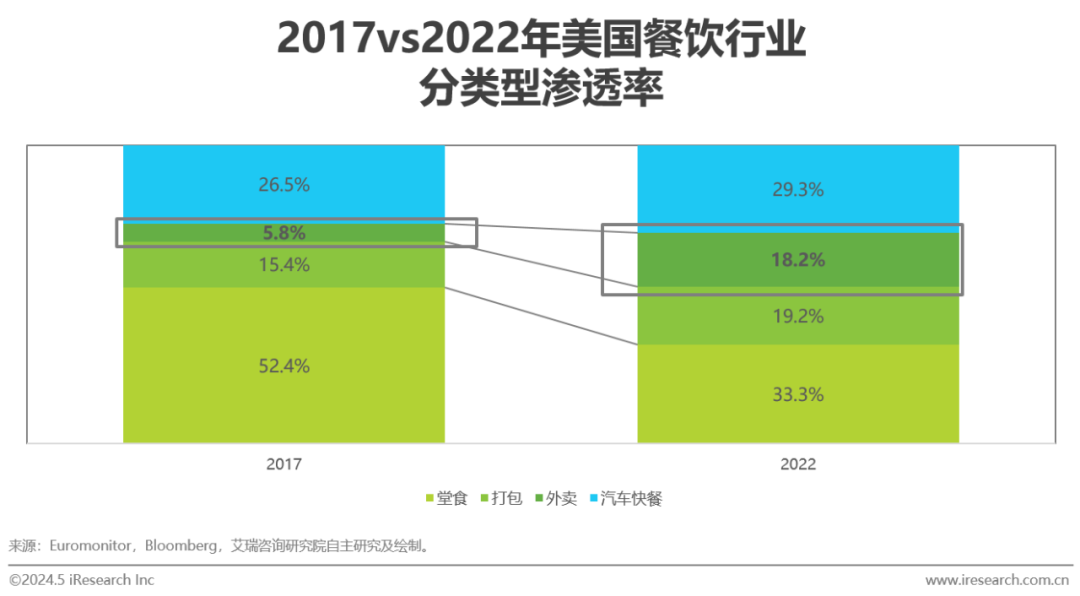

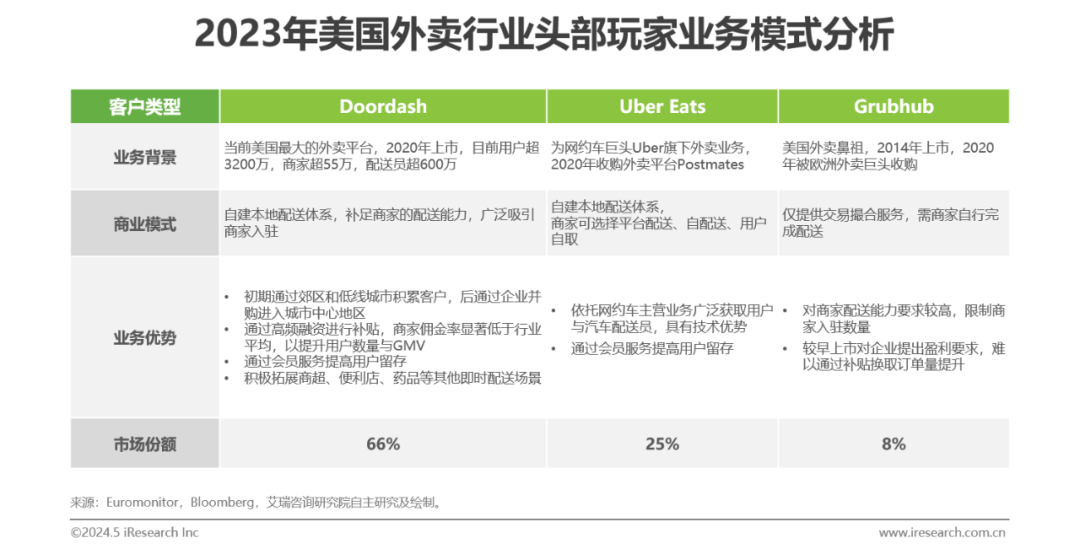

全球即时配送行业未来展望(2/3) 美国外卖市场渗透率提升至高位水平,行业高度集中;零售类即时配送场景快速发展 受新冠疫情影响,美国餐饮行业消费者对堂食的偏好下降,外卖成为餐厅与消费者的新选择,其渗透率由2017年5.8%快速上升至2022年的18.2%,现为全球第二大外卖市场。受居住特征与消费习惯限制,外卖渗透率提升空间有限,已达高位水平,商超、便利店、药品等零售类即时配送需求快速增长。对比美国外卖市场头部玩家业务模式,Doordash凭借自建本地配送体系形成竞争壁垒,链接商家、用户、配送员,并在行业渗透率快速上升期间,通过大额补贴抢占新增用户与商家,推动订单量增长,获取市场头部地位。伴随玩家间整合并购,美国外卖行业高度集中,CR3接近99%。

全球即时配送行业未来展望(3/3) 东南亚外卖行业有望持续高速增长,市场份额尚未固定

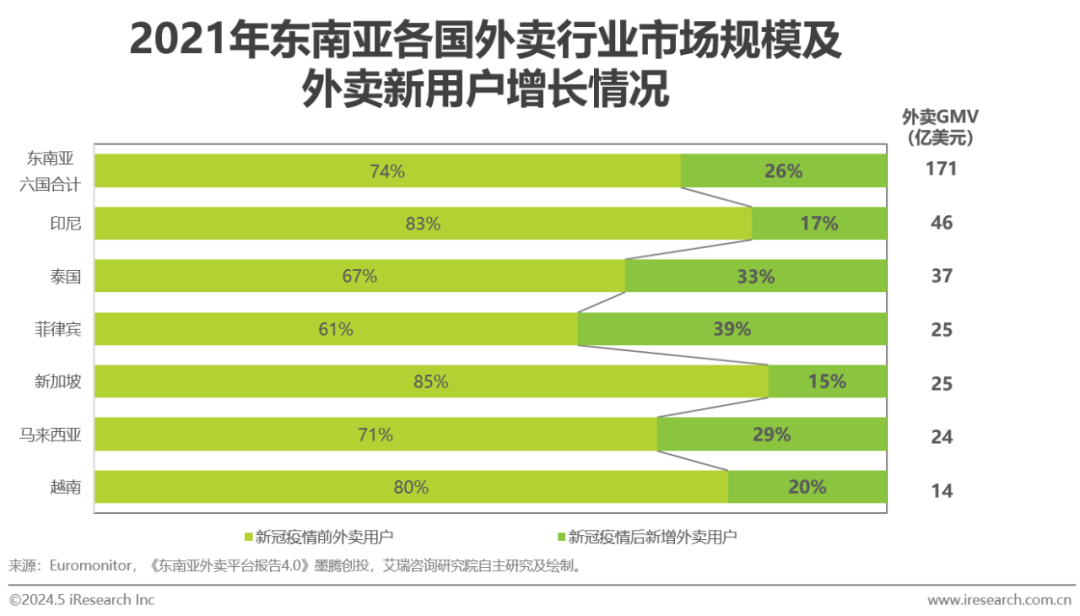

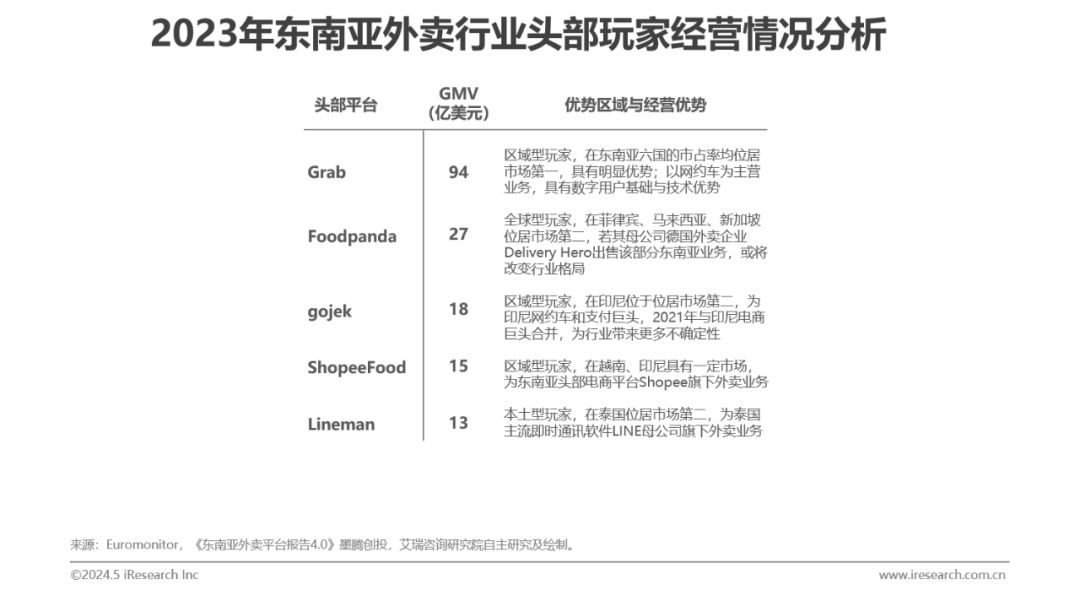

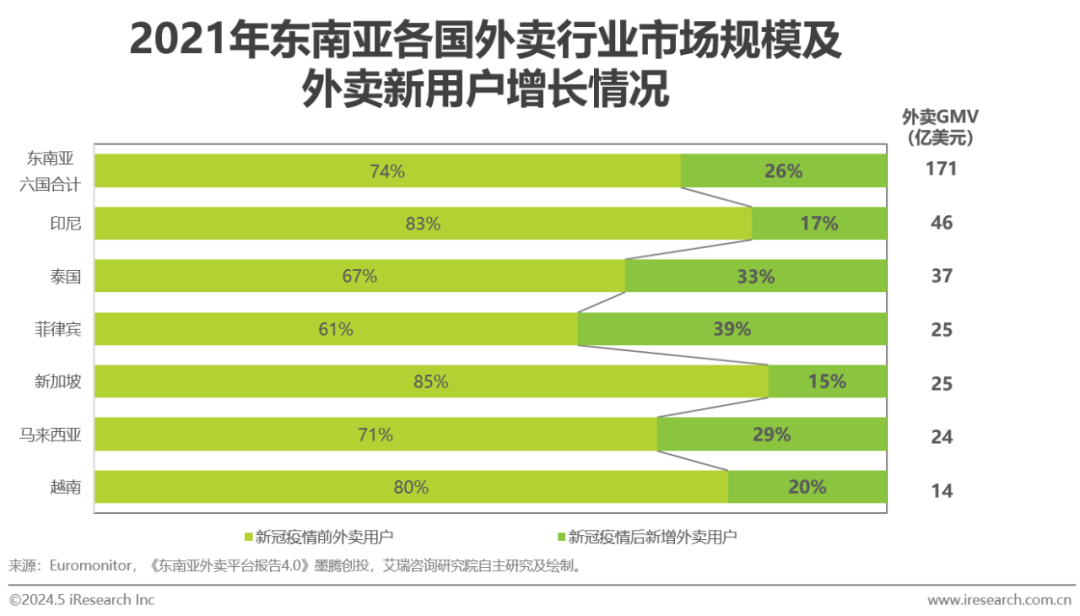

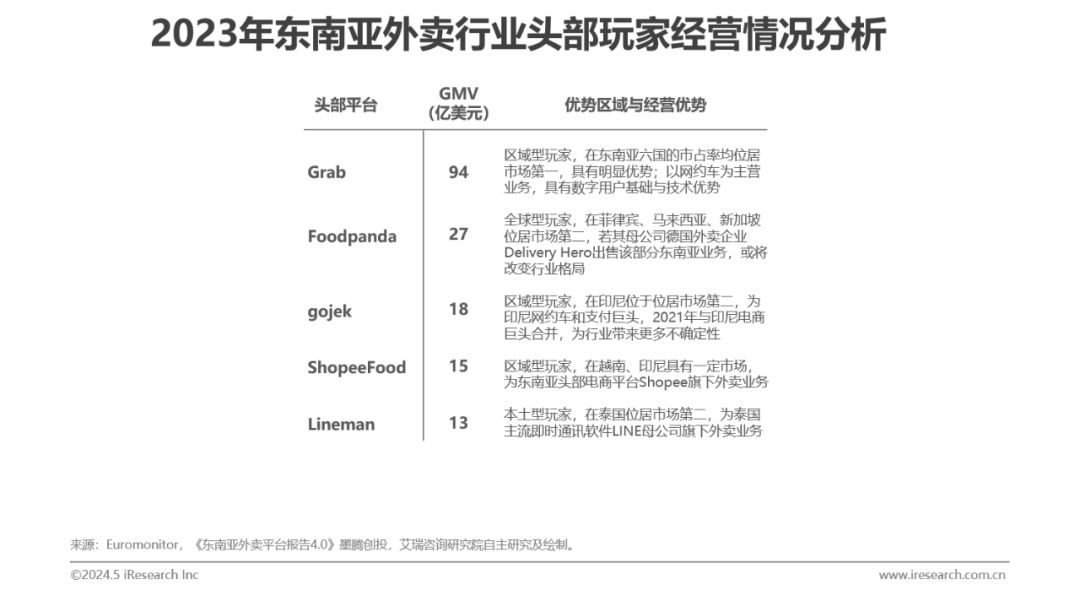

全球即时配送行业未来展望(3/3) 东南亚外卖行业有望持续高速增长,市场份额尚未固定 东南亚数字生活方式持续培育,外卖已成为其中渗透率最高的行业之一。2021年,新冠疫情为东南亚外卖行业带来约26%新增用户,并于近年来持续增长,2023年东南亚外卖行业市场规模达171亿美元,其中印尼、泰国为主要市场。伴随城镇化水平提升与新兴国家渗透率的持续提升,东南亚外卖行业有望持续、高速增长,预计2026年市场规模将超200亿美元。目前,东南亚外卖平台Grab以94亿GMV占据领先地位并快速扩张,其余玩家市场竞争较为激烈,通过:1)积极地国家与城市用户渗透与运营策略,2)提升系统智能化水平以降低配送成本等方式,有望推动自身市场份额提升。

专 题

推 荐

中国企业人事管理 | 中国企业服务研究

企业直播服务行业 | 企业级无代码开发

中国薪税服务研究 | 中国信创产业研究

欢迎关注艾瑞数智获取更多内容

点击阅读原文

免费查看及下载更多PDF高清完整版报告

即时电商时空分析(3/4) 即时电商以消费者为中心,基于即时配送高效履约能力,促进本地线下消费需求与远场电商需求向即时电商需求转化 与传统零售以场为中心的零售逻辑不同,由近场、中场和远场电商组成的新型零售模式以人为中心,围绕消费者需求展开“线上交易+线下履约”服务。即时电商行业主要满足近场电商需求,其增量来自本地传统线下零售的线上化与远场电商的近场化。对消费者而言,伴随线上供给丰富度提升,即时电商平台可满足线下大部分日常消费需求,扩大消费半径;同时,伴随即时配送基础设施成熟,即时电商履约能力带来收货时效性的大幅提高,支撑消费者面临服饰、美妆等品类的消费需求时,由计划性的远场电商向临时性的近场电商转化,交易效率与消费者体验均得以大幅提升。

即时电商时空分析(3/4) 即时电商以消费者为中心,基于即时配送高效履约能力,促进本地线下消费需求与远场电商需求向即时电商需求转化 与传统零售以场为中心的零售逻辑不同,由近场、中场和远场电商组成的新型零售模式以人为中心,围绕消费者需求展开“线上交易+线下履约”服务。即时电商行业主要满足近场电商需求,其增量来自本地传统线下零售的线上化与远场电商的近场化。对消费者而言,伴随线上供给丰富度提升,即时电商平台可满足线下大部分日常消费需求,扩大消费半径;同时,伴随即时配送基础设施成熟,即时电商履约能力带来收货时效性的大幅提高,支撑消费者面临服饰、美妆等品类的消费需求时,由计划性的远场电商向临时性的近场电商转化,交易效率与消费者体验均得以大幅提升。

即时配送业务链条 即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能

即时配送业务链条 即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能  即时配送行业参与主体

即时配送行业参与主体

即时配送行业规模 即时配送行业高速发展,规模超3.4千亿元,市场空间广阔 伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升,近年来即时配送行业快速发展。根据艾瑞测算,2023年即时配送行业规模约为3410亿元,相较2018年1168亿元增长显著,五年间复合增速高达23.9%,预计2023-2028年将保持高速增长,复合增速约18.9%,2028年即时配送行业规模预计将超8100亿元。未来,即时配送将充分发挥本地物流基础设施的功能,支撑即时电商等本地新型零售业态发展,充分发挥促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值,持续规范、健康、高速发展。

即时配送行业规模 即时配送行业高速发展,规模超3.4千亿元,市场空间广阔 伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升,近年来即时配送行业快速发展。根据艾瑞测算,2023年即时配送行业规模约为3410亿元,相较2018年1168亿元增长显著,五年间复合增速高达23.9%,预计2023-2028年将保持高速增长,复合增速约18.9%,2028年即时配送行业规模预计将超8100亿元。未来,即时配送将充分发挥本地物流基础设施的功能,支撑即时电商等本地新型零售业态发展,充分发挥促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值,持续规范、健康、高速发展。

即时配送运力组织模式 即时配送运力组织模式按工作自主性分为专送模式与众包模式,二者具有差异化运力特征,共建弹性运力池 即时配送行业的运力组织模式按骑手工作自主性可分为专送模式与众包模式。其中,专送模式骑手与平台运力服务商签订用工协议,受管理力度更强,具有相对固定的配送商圈、工作时间、日均配送单量、日常培训等规范制度,构建行业运力基础;众包模式核心特征为“即时快招”,平台将自身定位为提供信息撮合服务的角色,骑手工作自主性较强,打破建立固定劳动关系的传统用工方式,形成新型用工关系。即时配送服务平台依据订单场景与物流需求特征,灵活匹配专送模式与众包模式的骑手,缓解即时电商潮汐性订单压力,提高即时配送运力池弹性与灵活性。

即时配送运力组织模式 即时配送运力组织模式按工作自主性分为专送模式与众包模式,二者具有差异化运力特征,共建弹性运力池 即时配送行业的运力组织模式按骑手工作自主性可分为专送模式与众包模式。其中,专送模式骑手与平台运力服务商签订用工协议,受管理力度更强,具有相对固定的配送商圈、工作时间、日均配送单量、日常培训等规范制度,构建行业运力基础;众包模式核心特征为“即时快招”,平台将自身定位为提供信息撮合服务的角色,骑手工作自主性较强,打破建立固定劳动关系的传统用工方式,形成新型用工关系。即时配送服务平台依据订单场景与物流需求特征,灵活匹配专送模式与众包模式的骑手,缓解即时电商潮汐性订单压力,提高即时配送运力池弹性与灵活性。

即时配送智慧运力调度系统(2/2) 即时配送平台通过智慧运力调度系统深度参与骑手配送过程,指导骑手有序高效完成配送 在指导骑手工作的过程中,即时配送平台基于无形的数据、算法、模型,通过“云上大脑”对即时配送活动进行量化指引。即时配送平台通过压力调控、时间预估、智能调度、人机协同等系统解决方案,为骑手提供高精度地图服务,进行骑手与商户行为预估,辅助骑手解决突发异常情况,覆盖高/平峰、天气等诸多场景,支撑全局即时配送订单有序、高效履约。

即时配送智慧运力调度系统(2/2) 即时配送平台通过智慧运力调度系统深度参与骑手配送过程,指导骑手有序高效完成配送 在指导骑手工作的过程中,即时配送平台基于无形的数据、算法、模型,通过“云上大脑”对即时配送活动进行量化指引。即时配送平台通过压力调控、时间预估、智能调度、人机协同等系统解决方案,为骑手提供高精度地图服务,进行骑手与商户行为预估,辅助骑手解决突发异常情况,覆盖高/平峰、天气等诸多场景,支撑全局即时配送订单有序、高效履约。 即时配送劳动关系演变的时代背景 数字时代新型生产方式重塑劳动者时空边界,冲击传统劳动关系界定标准,平台模式下即时配送雇佣关系得以弱化 人类社会已从工业时代迈入数字时代,互联网平台经济快速发展,因此在就业领域,劳动关系同样顺应时代变迁发生变化。与工业时代紧密的组织体系相比,数字时代劳动者借助于跨时空的互联网平台,可以同时服务多个雇主,劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。因此,新业态下劳动关系界定不应局限于传统思维方式,而应在尊重劳动灵活性、自主性基础上寻求数字时代解决方案。

即时配送劳动关系演变的时代背景 数字时代新型生产方式重塑劳动者时空边界,冲击传统劳动关系界定标准,平台模式下即时配送雇佣关系得以弱化 人类社会已从工业时代迈入数字时代,互联网平台经济快速发展,因此在就业领域,劳动关系同样顺应时代变迁发生变化。与工业时代紧密的组织体系相比,数字时代劳动者借助于跨时空的互联网平台,可以同时服务多个雇主,劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。因此,新业态下劳动关系界定不应局限于传统思维方式,而应在尊重劳动灵活性、自主性基础上寻求数字时代解决方案。 即时配送政策分析(1/2) 人社部积极引导新就业形态劳动者权益保障体系创新发展 即时配送行业快速发展进程中,劳动者与各方用人主体间的矛盾逐渐显现。人社部积极出台指导性政策,加强即时配送骑手等新就业形态劳动者的劳动权益保障,规范即时配送行业健康发展。面对庞大的灵活就业群体,政策制定应充分适应数字时代平台经济的新就业形态特点,改变原来以劳动关系为考量基础的相对单一的“二分法”劳动关系界定方式,将新业态劳动者将纳入保障范畴。政府部门、工会组织、平台企业、运力服务商与人力资源服务商等多方主体协同发力,切实维护新就业形态劳动者劳动报酬、劳动规则等基本权益,全面提升就业质量。

即时配送政策分析(1/2) 人社部积极引导新就业形态劳动者权益保障体系创新发展 即时配送行业快速发展进程中,劳动者与各方用人主体间的矛盾逐渐显现。人社部积极出台指导性政策,加强即时配送骑手等新就业形态劳动者的劳动权益保障,规范即时配送行业健康发展。面对庞大的灵活就业群体,政策制定应充分适应数字时代平台经济的新就业形态特点,改变原来以劳动关系为考量基础的相对单一的“二分法”劳动关系界定方式,将新业态劳动者将纳入保障范畴。政府部门、工会组织、平台企业、运力服务商与人力资源服务商等多方主体协同发力,切实维护新就业形态劳动者劳动报酬、劳动规则等基本权益,全面提升就业质量。

中国即时配送行业未来展望(3/3) 人工智能+即时配送:伴随AI技术持续发展,有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用,赋能行业发展 即时配送平台基于大量订单数据积累和持续优化,伴随AI等技术发展,提升行业智能化水平,为商户与消费者提供更高质量的交付,为本地生活带来更稳固的短途物流基础设施保障。在软件方面,AI与即时配送行业的结合主要体现在提升订单分配、路径规划、配送监控等方面的智能化水平,提升客诉处理等重复性动作解决效率,提高即时配送行业履约效率与质量;在硬件方面, AI技术促进无人车、无人机等新技术装备应用以补充运力,并通过智能头盔等穿戴设备降低人机互动成本,降低骑行安全风险,全方位促进行业发展。

中国即时配送行业未来展望(3/3) 人工智能+即时配送:伴随AI技术持续发展,有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用,赋能行业发展 即时配送平台基于大量订单数据积累和持续优化,伴随AI等技术发展,提升行业智能化水平,为商户与消费者提供更高质量的交付,为本地生活带来更稳固的短途物流基础设施保障。在软件方面,AI与即时配送行业的结合主要体现在提升订单分配、路径规划、配送监控等方面的智能化水平,提升客诉处理等重复性动作解决效率,提高即时配送行业履约效率与质量;在硬件方面, AI技术促进无人车、无人机等新技术装备应用以补充运力,并通过智能头盔等穿戴设备降低人机互动成本,降低骑行安全风险,全方位促进行业发展。

全球即时配送行业未来展望(3/3) 东南亚外卖行业有望持续高速增长,市场份额尚未固定 东南亚数字生活方式持续培育,外卖已成为其中渗透率最高的行业之一。2021年,新冠疫情为东南亚外卖行业带来约26%新增用户,并于近年来持续增长,2023年东南亚外卖行业市场规模达171亿美元,其中印尼、泰国为主要市场。伴随城镇化水平提升与新兴国家渗透率的持续提升,东南亚外卖行业有望持续、高速增长,预计2026年市场规模将超200亿美元。目前,东南亚外卖平台Grab以94亿GMV占据领先地位并快速扩张,其余玩家市场竞争较为激烈,通过:1)积极地国家与城市用户渗透与运营策略,2)提升系统智能化水平以降低配送成本等方式,有望推动自身市场份额提升。

全球即时配送行业未来展望(3/3) 东南亚外卖行业有望持续高速增长,市场份额尚未固定 东南亚数字生活方式持续培育,外卖已成为其中渗透率最高的行业之一。2021年,新冠疫情为东南亚外卖行业带来约26%新增用户,并于近年来持续增长,2023年东南亚外卖行业市场规模达171亿美元,其中印尼、泰国为主要市场。伴随城镇化水平提升与新兴国家渗透率的持续提升,东南亚外卖行业有望持续、高速增长,预计2026年市场规模将超200亿美元。目前,东南亚外卖平台Grab以94亿GMV占据领先地位并快速扩张,其余玩家市场竞争较为激烈,通过:1)积极地国家与城市用户渗透与运营策略,2)提升系统智能化水平以降低配送成本等方式,有望推动自身市场份额提升。

专 题

专 题