作者 | 宋金煜

编辑 | 梁秀杰

责编 | 韩玮烨

5月17日,多部门联手打出政策“组合拳”稳楼市:购房首付比例降至历史新低,按揭贷款利率不设下限、公积金利率下调。而最引人注目的是,央行设立3000亿元的保障性住房再贷款,支持各地方收储去库存。

十年一次的“朱格拉周期”显现。此轮去库存,距离2014年住建部喊话“千方百计消化库存”正好过去十年,抓手也从棚改货币化安置变为收购商品房用作保障房。

对此,市场更关心的是,相较前一轮数万亿的投放,此次3000亿能否撬动市场流动性。虽然测算标准不一,但从近期保利、万达等纷纷成立新住房租赁品牌或公司,以及保租房细分品牌加速“上新”可见,该领域必将上演一场激烈的品牌抢位战和资金争夺战。

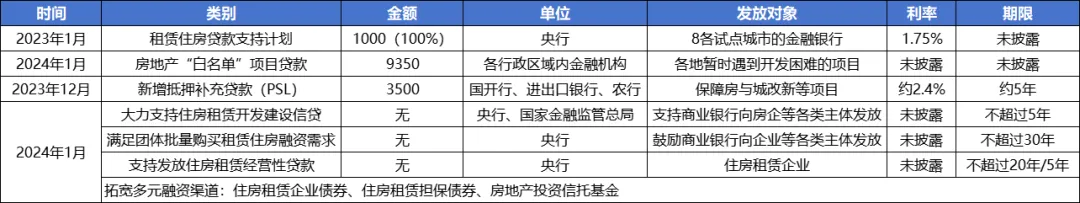

国家注资保障房,不止3000亿

在5月17日国务院政策例行吹风会上,央行表示将设立3000亿元保障性住房再贷款,以1.75%的低利率发放给21家全国性银行,支持地方国企以合理价格收购已建成未售的商品房,用作配售或租赁型保障性住房。

再贷款,即央行对银行等金融机构的贷款,主要目的在于合理引导资金流向和信贷投向。而央行再贷款金额,并不等于银行给企业发放贷款的金额。

本次保障性住房再贷款,按贷款本金的60%向银行发放再贷款,这也就是意味着40%的贷款本金由这21家银行提供,因此贷款额度总计5000亿元。

此外,自然资源部方面表示,对于收购土地用于保障性住房项目的,可通过地方政府专项债券等予以资金支持,并享受保障性住房税收优惠。

在今年《政府工作报告》中,地方政府专项债务新增限额为3.9万亿元,即使1%的额度也有390亿元,另外增值税由5%降至1.5%,房产税12%降至4%,或也有亿元级的税费补贴。

图表1:最新公布的保障性住房融资渠道汇总(单位:亿元)

备注:地方政府专项债券投放市政及产业园区、棚改等领域

数据来源:公开渠道,睿和智库整理

事实上,这并不是国家首次注资用于收购商品房作为保障房。

早在2023年1月,央行曾发文设立1000亿元“租赁住房贷款支持计划”,引导工农中建等7家银行向重庆、济南等8个地方试点,按季度发放租赁住房购房贷款。

两次明确注资的目的都是,鼓励企业收购存量商品房作保租房或配售型保障房,利率均为1.75%。而不同点在于,2023年为100%再贷款,限制8个城市发放,而今年为60%的再贷款额度,扩大至全国范围。

除保障性住房再贷款外,国家还有房地产“白名单”项目贷款、PSL(抵押补充贷款)、以及租赁住房开发贷、经营贷等融资渠道,并将拓展租赁住房企业债券、担保债券、信托基金等,支持保交楼、存量住房去化以及发展保障性住房。

图表2:近期其他保障性住房项目融资渠道(单位:亿元)

数据来源:公开渠道,睿和智库整理

如此来看,此轮国家稳楼市加速去化的途径,主要是收购存量房作保障房,其他为支持保障房建设和经营,注入资金总计超过了万亿元。

去库存稳楼市,到底需要多少资金?

进入房地产发展新周期,告别传统“三高”模式,房地产销售和开发减速已成为不争的事实。房企债务展期、房子打折出售、市场流动性减弱等问题也依然存在。这让更多人意识到,“去库存”已成为本轮房地产调整亟待解决的关键问题。

可是,一个不好的消息来了:房地产库存再创新高。

2024年2月,国家统计局公布了一组数据,全国商品房待售面积75969万平方米,首次高于2016年2月73931万平方米的上一轮库存新高。其中住宅待售面积连续数月维持同比超20%的高增长,4月来到了39088万平方米。

存量房去化目前有两种模式,“以旧换新”和直接收购,无论那种方式都需要资金支持。所以,到底需要多少资金,能够撬动市场流动性,促进房地产良性循环。

对此,睿和智库试图从收购存量房、完成十四五保障房计划以及降房企负债、消化法拍房四个维度,来探究恢复市场流动性,到底需要多少资金。

图表3:撬动市场流动性的资金测算方式

数据来源:公开渠道,睿和智库整理

首先,根据国家统计局数据,今年4月底新建住宅待售面积约3.9亿平方米,按每平米1万元计算,收购50%的存量房大概需要1.95万亿元,预计只收购一二线50%的存量房需1.5万亿元;

由于国家统计局公布的数据,缺少一二三四线城市具体比例,因此参考易居研究院数据,去年底一、二和三四线新建商品房待售面积分别为3568万平方米、24575万平方米和22375万平方米,按每平米2、1和0.5万元计算,收购50%的存量房大概需要2.14万亿元,只收购一二线50%的存量房需1.59万亿元。

如此来看,两种计算方式,最后得出的资金数据相差不大。若各地方政府能拿到更低单价的房源,整体所需资金可能更少。

其次,按照“十四五”期间全国计划筹建保障性租赁住房870万套。其中,2021、2022年全国分别筹建94、236万套,2023年筹建204万套。那目前来看,2024-2025年,保障性租赁住房的筹建计划还剩余336万套。

若剩余房源由收购方式获取,按每套70平方米,每平米1万元计算,需要2.352万亿元,一半来自收购也需要1.2万亿元左右。

再次,另外两种测算方式,是按降房企负债和解决法拍房影响房价的目标来看。

解决房地产流动性问题,要帮助房企降负债,要解决过多低价法拍房入市。从解决TOP50房企一半房企的一半债务来看,需要1.765万亿元;解决一半法拍房则需要资金比较多,为2万亿元。不过是否解决法拍房,还要看法拍房是否已经很大程度影响房价下降速度。

保租房品牌大战,谁能突围?

面对千亿、甚至万亿资金注入保障房尤其是保租房领域,房企们哪能错失此良机。

今年5月,保利发展将公寓品牌从“N+公寓”升级为“和寓”,自如开启国际化租房业务,发布国际租房平台“自如比邻ZABIT”。

3月,万达新成立了一家住房租赁公司,名为大连万岗住房租赁有限公司,临港集团下属公司推出长租公寓品牌LIN舍以及首个自建长租公寓项目。

此外,金融街方面也表示,未来会考虑增加长租公寓板块的专门机构。

而在2023年,众多国央企已在加速发布品牌抢占租住市场,其中在保租房细分领域有越来越多的细分品牌,尤其上海成为此类品牌发布的主战场。

图表4:2023年创立的部分新公寓品牌

数据来源:公开渠道,睿和智库整理

对此,睿和智库认为,众多企业加入住房租赁或保租房赛道或有以下原因:

一、供应量规划,决定企业未来走向。十四五”期间,全国40个重点城市计划新增租房套数占新增住房供应总量的比例超过25%,其中一线城市达40%或45%。

二、中国保障房占比相对较低,未来有巨大空间。根据公开数据,香港公租房占比约50%,新加坡组屋占比80%,而中国在2022年末的保障类住房仅占5%左右。

三、探索房地产发展新模式。有千亿资金支持、低价土地或房子供应、公募REITs退出渠道,能够促进房企由重转轻,实现降负债、去库存,走上良性发展之路。

此外,解决新市民和青年居住困难,方能带动城市和产业发展,应对经济和人口变化。

然而,此前的长租公寓也并不容易盈利,是赚辛苦钱的赛道。规模的龙湖冠寓2021年开始实现盈利,万科泊寓2023年才刚开始盈利。

睿和智库认为,规模效应在保租房领域并不足以让行业跑出黑马。以各地方城市牵头布局的保租房市场,未来重点仍在企业运营实力,要做一个项目成一个项目。

那么,未来在抢资金、抢项目的过程中,企业如何才能胜出?

一、选好项目,如开发阶段拿好地一样重要。住宅开发阶段有投拓部做测算,保租房项目也需要选好项目、做好定位,尤其是符合公募REITs退出标准的好项目,而拿到好项目也需要运营实力相匹配。

二、在细分赛道,实现品牌差异化。相似的品牌名称、产品和服务,甚至相似的低价,无法实现企业突围,要找到企业自身的独特价值,母公司、合作方优势能力都可以借鉴吸纳。

三、找准需求,主动提供服务。提供试住体验、长短租结合等等都已出现,但面对更加个性化需求,放大某种个性化需求,并随时调整或是一种出路。比如当下的宠物友好公寓等。

结语

保租房的到来,让更多企业看到了盈利的曙光,拼命加入公寓赛道,想要分一杯羹。地方国企在保租房赛道确实有先发优势,但并不意味着其他企业没有机会。

有的企业已经选择转战中高端公寓,有的则开始进军海外市场。所以,风来了,请抓住改变企业命运的机会。

——END——

本文作者可以追加内容哦 !