靠着卖吹风机和电动牙刷,徕芬科技已经成为中国近年增长最快的消费电子公司之一。这家公司2021年的GMV仅有1.3亿元,2023年已突破30亿元,成为戴森等国际巨头的有力竞争对手。

纵观整个消费电子行业历史,所有能够异军突起的企业都离不开一个关键词:创新。在徕芬创始人叶洪新看来,这个词也可以拆解成探索和极致。

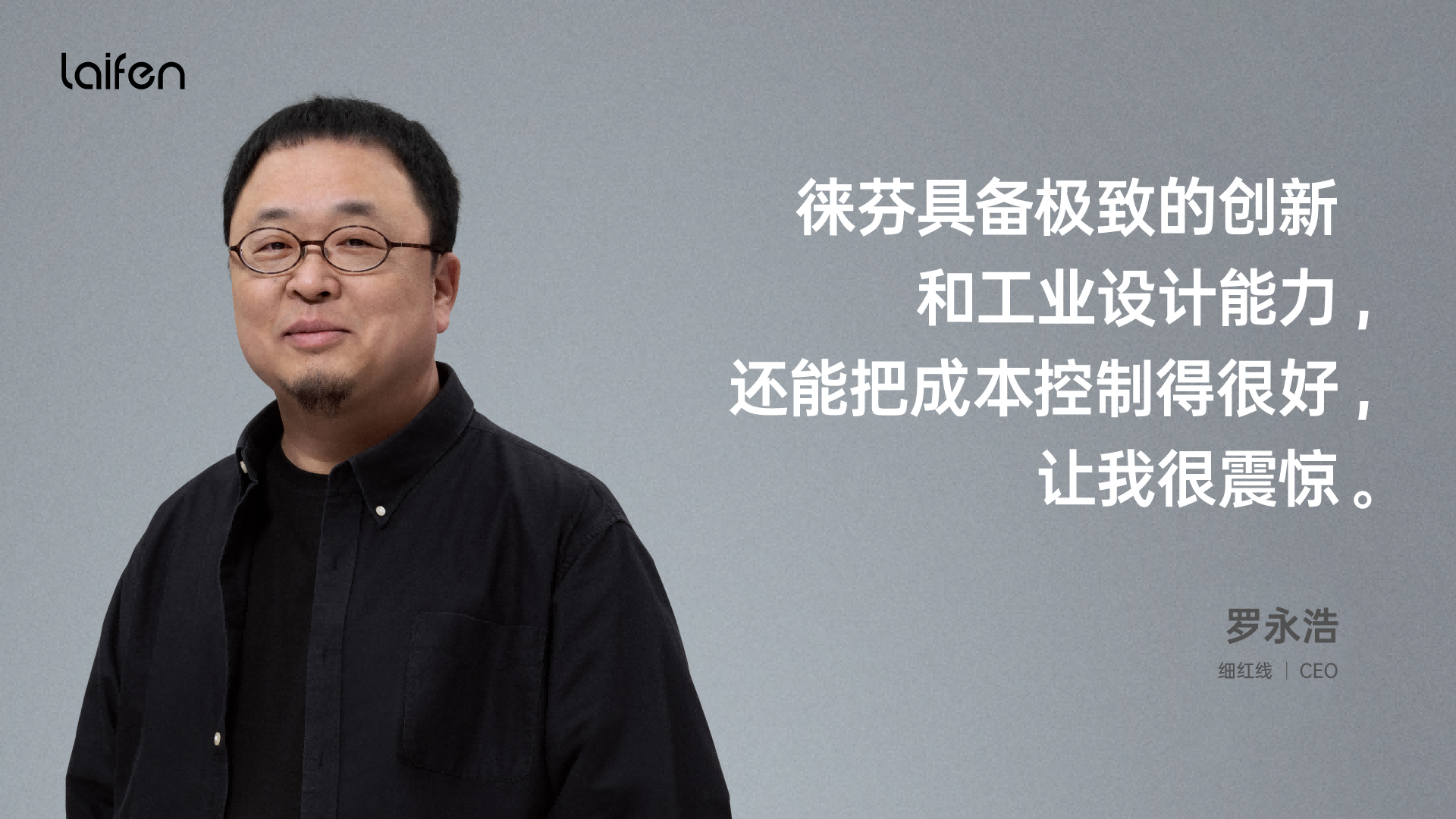

围绕对产品的极致追求,叶洪新近日与知名连续创业者罗永浩展开了一场对话。这场对话中,外界得以一窥这家公司打造爆品的秘笈。

造物者的启迪

这是一个被报道多次的故事:徕芬创始人叶洪新出生在一个拮据的家庭。小时候的他始终想「做成一番大事」,但常常觉得自己不配。直到创业拿到第一笔融资,叶洪新才真正有了信心。

叶洪新从小爱动手。8岁时,他把父亲养鱼用的手电筒废弃电池串在一起,做成台灯的灯珠。中学时和同学们玩四驱车,叶洪新改装的能力就已经超过了同龄人。这种「造物」的过程常常让他感到满足,也是日后创业的起点。

造物者的信念是,绝不允许自己把差的产品交到别人手中,这是叶洪新打造产品最原始的理念。

在创立徕芬之前,叶洪新有过两次创业经历。造过载人飞行器,后来又创办了电动滑板车公司。两次创业经历中,叶洪新深入探索了制造业的每个环节,从材料、工艺、结构、设计、生产到交付,也学会了如何在极致的产品性能和成本中取得平衡。

改革开放的红利之下,70年代的罗永浩、80年代的叶洪新,不约而同地加入了创业大潮。

像数码产品一样的极致工业设计

任何企业的开端都离不开学习与模仿,徕芬同样如此。在早期的设计风格和产品理念上,也因此被外界质疑靠模仿巨头而走红。但随着越来越多品类的出现,用户也能更明显地察觉,徕芬已经逐渐找到了自己的标志性风格,形成了一套独有的设计语言。

徕芬在2023年发布的扫振电动牙刷就是最好的例子。罗永浩的评价是,许多初创公司不同产品之间设计是分裂的,但从电吹风到电动牙刷,徕芬产品的设计有非常强的联动与延续感。

徕芬扫振电动牙刷拥有和同类产品明显区隔的外形设计。得益于更优秀的零部件集成度,它大量减少了机身的浪费空间,长度更短,配合底部的45倒角,更易于握持。并且,考虑到按键设计容易藏污纳垢,徕芬把业内常见的实体按键改成了一体化触摸式设计,视觉上也更佳简洁。

罗永浩的观察是,尽管徕芬做的都是常见的个护小家电产品,却拥有和小家电行业完全不同的产品思路,对细节的极致追求更像是一家数码厂商,例如已经将工艺设计做到贴近极致的手机公司。

这正是叶洪新一开始想实现的。他在创业之初就发现,小家电行业在过去几十年间几乎都没有出现变革性的进步。要想真正改变这个行业,只能向上寻找解决方案。本质上,是在产品上追求极致,不断探索创新的边界。

打破传统思维,让更多人正确刷牙

扫振牙刷就是徕芬追求极致的最好例证。

传统的电动牙刷通常只注重振动频率,却忽视了正确的刷牙方法,这往往导致清洁效果不佳。专业牙医普遍推崇巴氏刷牙法,然而,这种方法操作复杂,手动刷牙很难长期坚持。

基于这一洞察,徕芬创新地将机器人电机技术应用于牙刷中。通过自研的伺服电机和先进算法,推出了全球首款大摆幅扫振一体的电动牙刷,这款牙刷的清洁方式接近巴氏刷牙法,可以更科学高效的清洁牙齿,给电动牙刷领域开创了一条全新的技术路线。

强悍的电机动力让振动频率高达66000次/分钟。在高频振动的同时,徕芬扫振牙刷也能够保证动力不衰减。其伺服系统内置的PID动态补偿算法能够以22000次/秒的频率精准补偿动力,解决了传统牙刷遇到阻力时刷力下降的问题,始终保持有效刷力,即便不会专业刷牙手法的用户也能够正确刷牙。

这或许是传统电动牙刷厂商构想过的思路,但却从来没有厂商真正实现过。这正是《创新者的困境》一书中提到的现象:传统巨头由于现有技术已经能够满足既定的产品需求,往往存在创新的思维局限。这正是留给新一代极致产品主义者的机会和使命。

扫振技术也是电动牙刷领域首次真正对机器工作原理的一次颠覆,不仅解放了刷头的灵活度,也实现了全方位的口腔护理,重新定义了行业标准。如今,扫振技术已经成为友商争相模仿的技术趋势,徕芬真正开启了电动牙刷行业的“扫振时代”。

极致性价比成就技术普惠

将产品做到极致之后,企业往往会选择走溢价路线,因为能带来更快、更高的短期利润。但徕芬从创业之初就坚持技术普惠,徕芬扫振电动牙刷目前的定价分别为299元、399元及499元。

“所有造物者都有个共同的想法,就是想让更多人用上自己的产品。”叶洪新说。

技术普惠的背后是徕芬对工艺和制造的极致的打磨,这才能在保证产品力的前提下,将成本降到足够低的水平。徕芬组建了超10万平方米、拥有完整研发中心和供应链的自主工厂,实现了电机、注塑、主控板等90%以上零部件的自主研发生产。叶洪新曾说,徕芬可以不要工厂的利润,这也是技术普惠的前提。

纵观电动牙刷市场,乃至整个制造行业,很少有厂商能够信誓旦旦地说自己做到了极致的产品和价格。并非每家企业都能够做到对成本的极致控制,这要求决策者对制造业链条每个环节都有透彻理解。“但凡不熟悉,当一个工艺选择错误的时候,成本就一瞬间就可能翻倍。”叶洪新说。

“在历史的长河中,每个人的生命只有100年的长度,只是微不足道的‘炮灰’。“我们唯一能为后辈做的事情就是传递,关键在于你传递了什么。”叶洪新说,“我希望自己能在这个领域留下一些成绩,做一个探索者。三五年、十年后,还是想去做一件更大的事情。”

本文作者可以追加内容哦 !