2025年开年,固态电池产业迎来密集催化。中国电动汽车百人会、中科院院士欧阳明高、比亚迪等机构与企业相继表态,全固态电池预计2027年启动装车,2030年实现大规模量产 。这一时间表不仅重塑了新能源汽车的技术路线,更将彻底改变产业链竞争格局。本文将从技术路线、产业链分工、核心企业布局三大维度,深度解析这场“定义未来”的产业革命。

一、固态电池为何成为“终极答案”?

与传统液态锂电池相比,固态电池的安全性、能量密度、充电速度均实现跨越式突破:

安全性:固态电解质不可燃,彻底解决热失控风险;

能量密度:可达400-500Wh/kg(液态电池上限约300Wh/kg),续航轻松突破1000公里;

充电速度:10分钟补能80%,充电焦虑成为历史。

根据欧阳明高院士的预测,固态电池将分三阶段迭代:

2025-2027年:第一代硫化物全固态电池量产,能量密度400Wh/kg;

2027-2030年:第二代产品能量密度提升至500Wh/kg;

2030-2035年:第三代突破600Wh/kg,实现全场景应用。

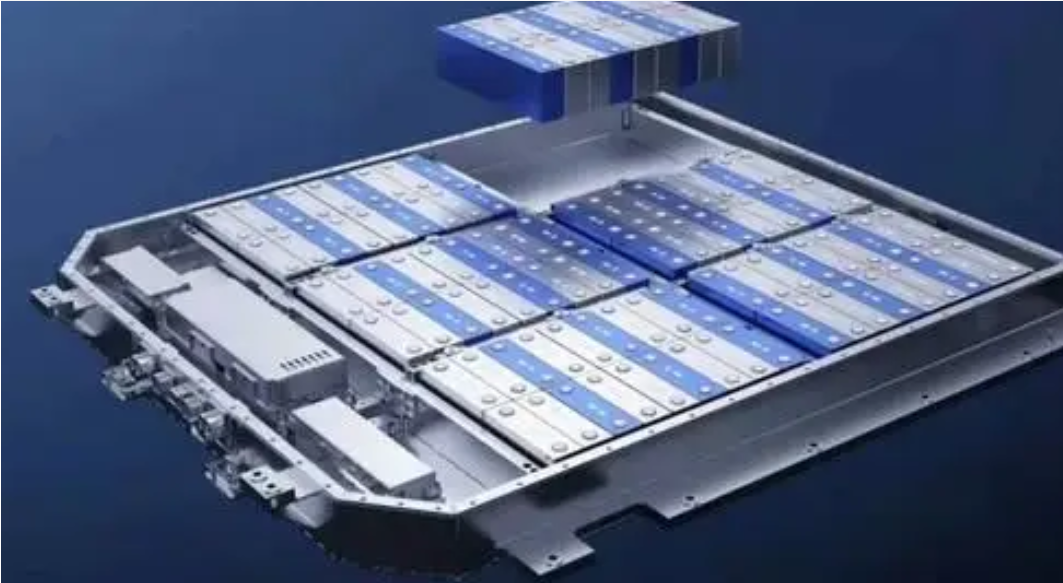

二、产业链全景图:谁在分食万亿蛋糕?

固态电池产业链可分为上游材料、中游制造、下游整车三大环节,各环节核心参与者已浮出水面:

1. 上游材料:技术壁垒最高,国产替代加速

固态电解质:硫化物(丰田、比亚迪)、氧化物(宁德时代)、卤化物(恩捷股份)路线并行。

正极材料:高镍三元、富锂锰基为主, $华友钴业(SH603799)$ (高镍前驱体)、赣锋锂业(锂资源)受益。

负极材料:硅碳负极、锂金属负极是方向,上海洗霸已布局硅碳负极中试。

代表企业:

恩捷股份:硫化物电解质中试线2025年投产,目标千吨级量产;

$国轩高科(SZ002074)$ :发布硫化物“金石电池”,通过200℃极端测试。

2. 中游制造:巨头卡位,技术路线分化

宁德时代:凝聚态电池(半固态)已量产,全固态计划2027年小规模生产,专利数量全球第一;

$比亚迪(SZ002594)$ :2024年下线60Ah全固态电池,2027年示范装车,主打“固液同价”;

蜂巢能源:硫化物电解质研发进度领先,与宝马合作测试。

3. 下游整车:车企绑定电池厂,争夺首发权

比亚迪:自研自产,计划2027年推出续航1200公里车型;

广汽集团:联合赣锋锂业开发固态电池,目标2027年装车;

长安汽车:“金钟罩”固态电池样车2025年亮相,2027年量产;

上汽集团:智己L6光年版已申报,搭载第一代固态电池。

三、2027年决战:三大阵营的胜负手

从当前布局看,固态电池竞争已形成“车企+电池厂”联盟、材料供应商、海外巨头三大阵营:

1. 国产阵营:成本平权 vs 技术突围

比亚迪:凭借垂直整合能力,推动“固液同价”,复制“油电同价”策略;

宁德时代:稳守液态电池基本盘,凝聚态电池过渡,避免技术颠覆风险;

二线电池厂:国轩高科、蜂巢能源通过差异化技术路线寻求超车。

2. 材料企业:从国产替代到全球输出

设备厂商:海目星已交付480Wh/kg中试线设备,科森科技供应结构件;

锂资源商:固态电池锂用量翻倍,赣锋锂业、天齐锂业受益于需求激增。

四、投资逻辑:聚焦三大确定性方向

根据东莞证券、中信证券等机构观点,2027年前产业链机会集中在:

电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能(技术储备+规模化优势);

材料迭代:天奈科技(碳纳米管导电剂)、星源材质(隔膜转型电解质);

设备先行:利元亨(激光焊接)、海目星(中试线设备)。

风险提示:

技术路线不确定性(硫化物/氧化物/聚合物之争);

量产进度不及预期(界面阻抗、良率问题);

海外专利封锁(丰田硫化物专利壁垒)。

2027年不仅是固态电池装车的起点,更是产业链价值重估的临界点。车企需要电池性能定义产品力,电池厂需要技术路线定义话语权,材料商需要创新速度定义生存空间。

#固态电池2027年装车!产业链上都有谁?##社区牛人计划##【盘逻辑】深度解析,理清投资思路#

本文作者可以追加内容哦 !

![大笑 [大笑]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot2.png)

![中签 [中签]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot94.png)