急性缺血性脑卒中是一种高发病率、高致残率的疾病,其治疗手段和药物研发一直是医学界关注的焦点。随着医疗技术的进步,急性缺血性脑卒中的治疗策略不断优化,从传统的静脉溶栓到机械取栓,再到多靶点脑保护药物的研发,治疗手段日益多样化。

本文基于摩熵咨询发布的《急性缺血性脑卒中药物——市场研究专题报告》部分精华内容,着重分析了血管再通治疗、抗血小板治疗、抗凝治疗和降纤治疗的诊疗指南及药物市场竞争格局,并分析了急性缺血性脑卒中药物的市场趋势,旨在为临床医生、科研人员及患者提供全面的参考信息。

一、 急性缺血性脑卒中诊疗指南及药物市场竞争格局分析

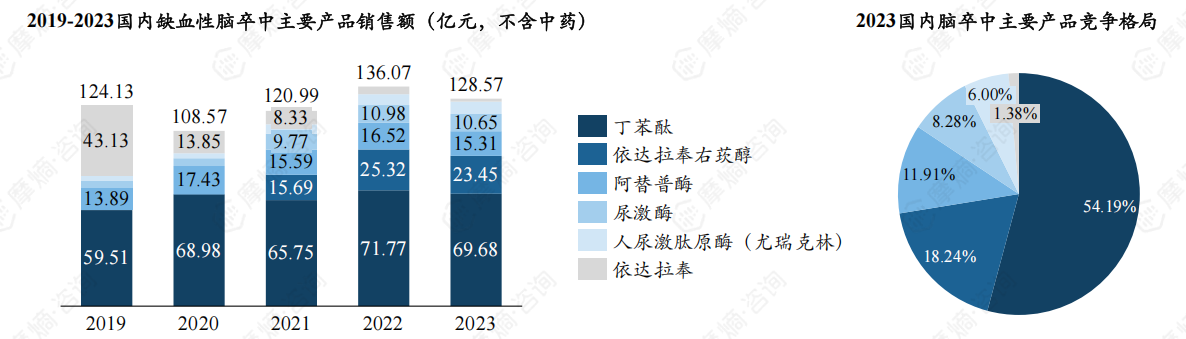

缺血性脑卒中急性期治疗主要分为再通治疗与综合药物治疗。再通治疗包括静脉溶栓(阿替普酶、尿激酶)和机械取栓,综合药物治疗主要有改善循环的丁苯酞与人尿激肽原酶(尤瑞克林)、神经保护类的依达拉奉、依达拉奉右莰醇等。

据摩熵医药销售数据统计,国内缺血性脑卒中急性期主要治疗药物近几年市场规模均在百亿元以上,2023年市场规模已达129亿元。阿替普酶与尿激酶受治疗窗口限制,2023年销售额合计为25.96亿元,占比20.19%。丁苯酞作为石药核心品种,2023年销售额69.68亿元,占比54.19%。首批国家重点监控合理用药目录发布之前神经保护类药物市场巨大,依达拉奉作为佼佼者2019年销售额43.13亿元,但在重点监控目录发布后销售额断崖式下跌,2023年仅剩1.77亿元。依达拉奉右莰醇(先比新,1类新药)作为依达拉奉接棒产品,2020年上市至2023年销售额就已达到23.45亿元,仅次于丁苯酞。

数据来源:摩熵医药销售数据库

1. 血管再通治疗

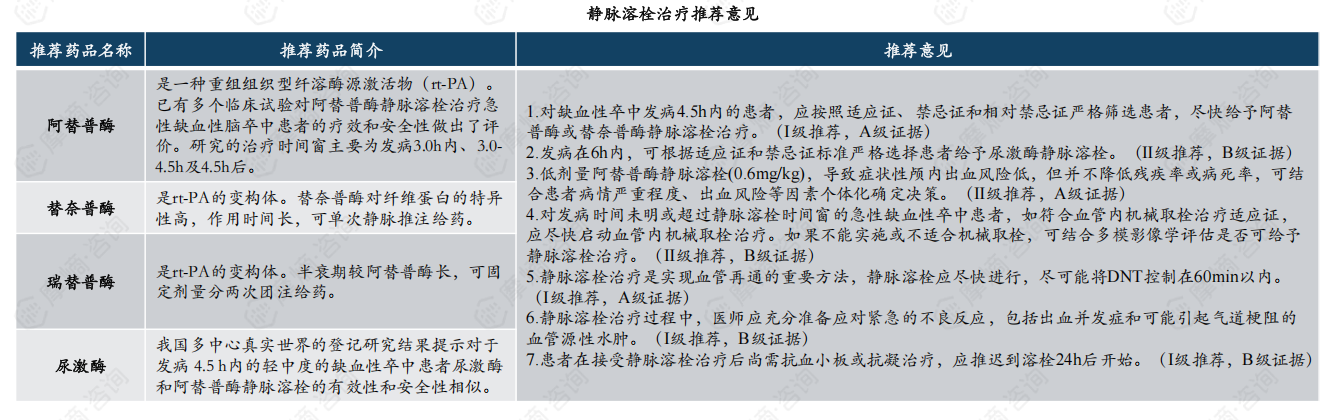

血管再通治疗方案包括静脉溶栓、血管内机械取栓及动脉溶栓。

(1) 静脉溶栓治疗:目前静脉溶栓药物主要包括阿替普酶、替奈普酶、瑞替普酶和尿激酶。

(2) 血管内机械取栓:血管内介入治疗是近年急性缺血性卒中治疗的重要进展,可显著改善急性大动脉闭塞所致缺血性卒中患者的预后。

(3) 动脉溶栓治疗:由于缺乏充分的证据证实动脉溶栓的获益,因此,目前首选的血管内治疗方式是血管内机械取栓,而不是动脉溶栓。

阿替普酶是由勃林格殷格翰(BI)研发,已成为全球公认的静脉溶栓治疗的标杆药物。在国内市场,阿替普酶也是静脉溶栓领域的佼佼者,2023年销售额高达15.31亿元,BI占据全部市场。

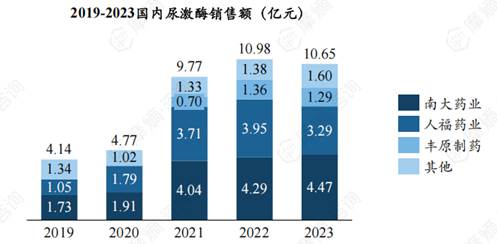

相较于阿替普酶,尿激酶虽然在溶栓治疗中更易出现出血副作用,但其显著的价格优势使它在国内基层医疗机构中广泛使用。2022年尿激酶销售额突破10亿元大关,南大药业和 $人福医药(SH600079)$ 人福药业占据了大部分市场份额。

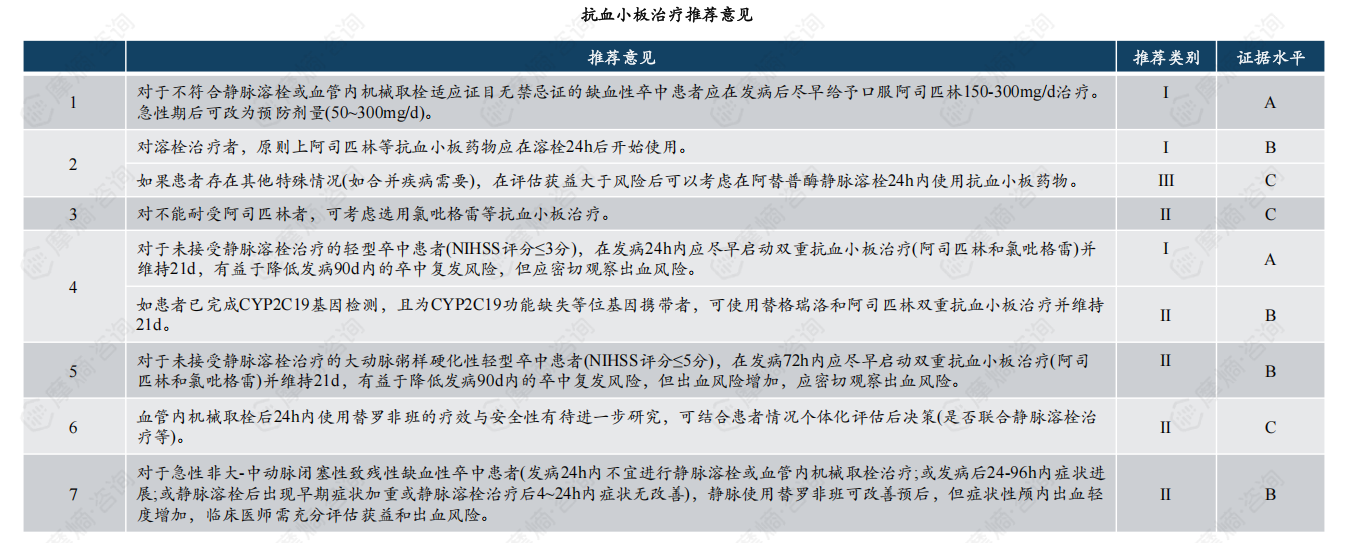

2. 抗血小板治疗

对于不符合静脉溶栓与血管内机械取栓患者应在发病后尽快给与抗血小板治疗。急性出血性脑卒中抗血小板药物主要为阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛及替罗非班。

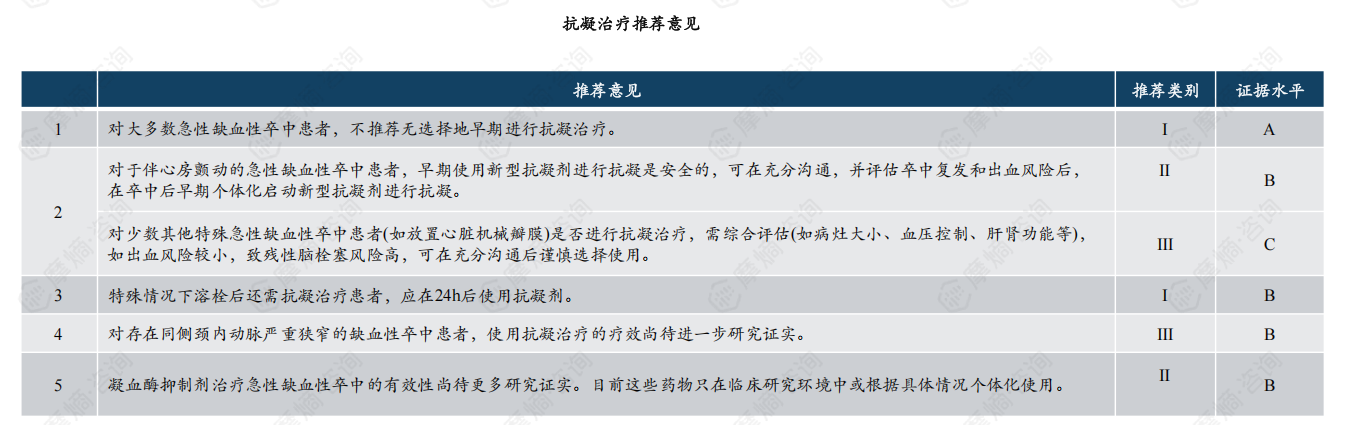

3. 抗凝治疗

急性期抗凝治疗虽已应用50多年,但一直存在争议。Cochrance系统评价纳入28个随机对照(RCT)研究,所用药物包括普通肝素、低分子类肝素、口服抗凝剂和凝血酶抑制剂等。荟萃分析结果显示,抗凝药物治疗不能降低随访期末病死率,随访期末的病死率及残疾率亦无显著下降;抗凝治疗能降低缺血性卒中的复发率、降低肺栓塞和深静脉血栓形成发生率,但被症状性颅内出血增加所抵消。

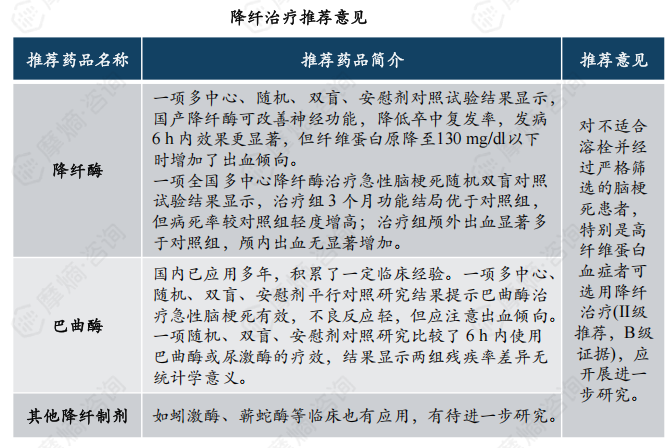

4. 降纤治疗

降纤治疗适用于不适合溶栓,特别是高纤维蛋白血症患者。很多研究结果显示缺血性卒中急性期血浆纤维蛋白原和血液黏滞度增高,降纤制剂可显著降低血浆纤维蛋白原,并有轻度溶栓和抑制血栓形成作用。

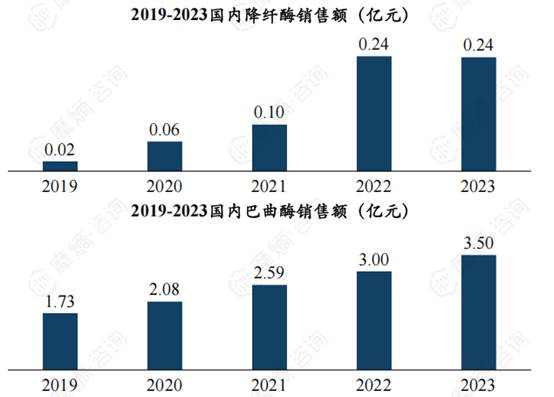

降纤酶是以五步蛇毒和白眉蝮蛇毒为原料的制剂,在国内销售额不高,2023年销售额仅0.24亿元。巴曲酶是巴西矛头蝮蛇毒分离,由日本东菱药业研发,国内由托毕西药业独家销售,2023年销售额达3.5亿元。

二、 急性缺血性脑卒中药物市场趋势分析

1. 替奈普酶可能成为阿替普酶的替代品

缺血性卒中急性期治疗主要是溶栓和血管内治疗,目的是实现血管再通,恢复脑组织血流灌注。临床上常用的溶栓药物主要分为三代:

(1)第一代代表药物是链激酶和尿激酶。链激酶其生产成本低,半衰期适中,但因其来源于细菌,有一定的免疫原性,且缺乏纤维蛋白特异性,在临床使用时易出现出血副作用。尿激酶是从人尿发现并分离出来的,可将纤溶酶原转化为纤溶酶,同样无纤维蛋白特异性。

(2)第二代代表药物为阿替普酶。具有纤维蛋白特异性,可以有效减少出血风险。但半衰期较短,临床使用需要较高剂量,会导致血脑屏障的破坏,增加脑出血和水肿风险,价格也比较高。

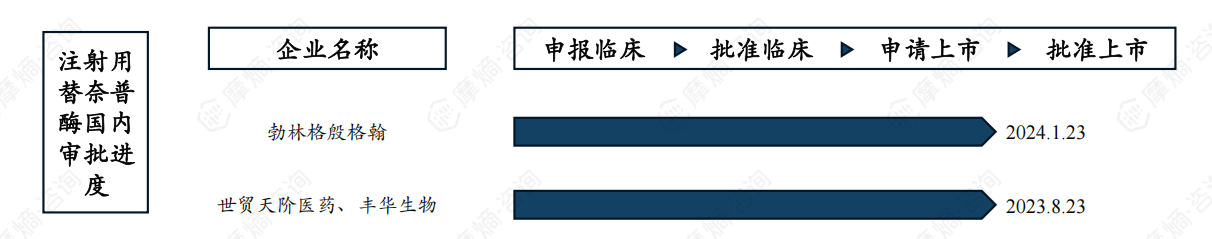

(3)第三代代表药物为替奈普酶。纤维蛋白特异性更高,半衰期更长。在美国2019年卒中急性期指南中,在某些情况下,推荐替奈普酶可以替代阿替普酶。比如:对无静脉溶栓禁忌证同时也适合行机械取栓的患者,选择替奈普酶(单次静脉团注0.25mg/kg,最大剂量25mg)而非静脉阿替普酶溶栓可能是合理的。对于轻度神经功能障碍且不伴有颅内大血管闭塞的患者,可以考虑替奈普酶替代阿替普酶。

我国药品审评数据显示,截至2024年9月10日,勃林格殷格翰、世贸天阶医药、 $丰华股份(SH600615)$ 丰华生物注射用替奈普酶均已进入申请上市阶段。

2. 多靶点脑保护药物拥有巨大的发展潜力

急性缺血性卒中的治疗核心是挽救缺血半暗带的脑组织。早期再灌注治疗是目前为止被循证医学证实的最有效的治疗方法,但仍有至少一半的患者可能由再灌注损伤导致预后不良。另一个极有希望技能挽救缺血半暗带,又能防止再灌注损伤的治疗措施,是针对缺血级联反应的脑细胞保护。

《缺血性卒中脑保护科学声明——来自脑卒中学会的科学声明》指出,多靶点药物可以在缺血级联反应的多个层面进行干预,从而实现多重效应终点。依达拉奉右莰醇作为我国自主研发的多靶点脑细胞保护剂,有基础研究显示,其具有清除自由基和抑制神经炎症双效协同机制,可有效阻断缺血性脑卒中缺血级联反应,打破了既往脑细胞保护药物在临床转化过程中不断面临失败的困境。

研究者不断针对系列新靶点进行相关研究,并从传统脑保护靶点转向更上游、更广泛的领域,包括小RNA、蛋白质修饰等,既不局限于脑细胞保护的特定环节或药物靶点,而是关注脑细胞保护的整体病理生理过程,从更深层次、更广泛的角度探索脑细胞保护机制。目前比较热门的领域包括非编码RNA和多靶点保护。

(1)非编码RNA:可通过与蛋白、DNA和RNA相互作用,参与多种细胞活动(如细胞凋亡、氧化应激、炎症反应和血管生成等),有望作为新型的AIS脑细胞保护药物。尤其是环状RNA,在组织中显示出高度的时空特异性,有望成为AIS的潜在治疗靶点。

(2)多靶点保护:通过影响缺血级联反应的多个方面,包括兴奋性毒性、氧化应激和神经炎症等进行多个层面进行干预,实现多重效应终点。此外,由中医药多组分、多途径、多环节、多靶点的协同作用引申出的“以药试靶”“以靶组方”“态靶结合”等观点,也是一种多靶点保护新模式,拥有巨大的发展潜力。

结语:

急性缺血性脑卒中的治疗正在经历一场深刻的变革,从单一的溶栓治疗到多靶点脑保护药物的研发,治疗手段不断丰富,治疗效果显著提升。随着替奈普酶等新一代溶栓药物的上市,以及多靶点脑保护药物的广泛应用,急性缺血性脑卒中的治疗前景更加光明,更多创新药物和治疗方案的涌现将为患者带来更多希望。

本文作者可以追加内容哦 !